Ostéopathie et natation : amélioration des performances par la respiration

Telechargé par

Lise-Laure Blaizot

Auteur : Blaizot Lise-Laure 4ème année

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

DOCUMENTAIRE ET D'ANALYSE D'ARTICLES

Sujet :

Prise en charge Ostéopathique du Nageur :

Amélioration des performances grâce à la respiration

`

Responsable du mémoire : M. Forterre Année de réalisation : 2019-2020

Mots clés : Ostéopathie, Natation, Performance sportive, Diaphragme

Résumé :

Je suppose que les muscles respiratoires jouent un rôle important dans les performances en natation,

ainsi la détente des muscles respiratoires par des manipulations ostéopathiques permettrait une

augmentation des performances du nageur.

L’outil informatique m’a permis de collecter un grand nombre d’articles ce qui m’a permis de

m’informer et d’argumenter sur les sujets de l’entrainement des muscles inspiratoire et des

techniques ostéopathique sur le thorax.

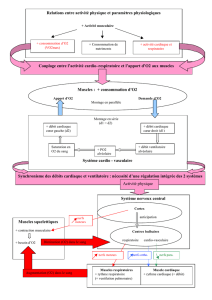

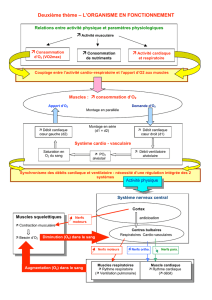

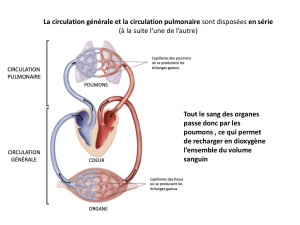

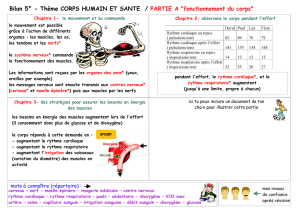

La natation plus que les autres sports crée une fatigue musculaire respiratoire alors que

paradoxalement elle permet un entrainement des muscles respiratoires avec une amélioration des

performances. La position allongée oblige le sang à aller vers le thorax ce qui à petite intensité

diminue l’apport de sang dans les membres. De surplus à cause de l’effort, la saturation en oxygène

diminuant elle a pour conséquence elle aussi de minimiser l’apport de sang dans les membres

engendrant une baisse de performance.

L’ostéopathie grâce a différentes techniques peut diminuer cette fatigue musculaire et a petite

intensité remédier au problème de diminution de la perfusion des muscles locomoteurs et donc a

augmenter les performances du nageur.

Les différents articles que j’ai trouvés m’ont aidé à tirer ses conclusions sur l’apport que

l’ostéopathie pourrait donner à la natation.

Key words : Osteopaty, Swimming, Sports Performance, Diaphragm

Abstract :

I suppose respiratory muscles have an important role in swimming performance. Therefore the

relaxation of respiratory muscles by osteopathic manipulations would increase the swimmer

performance.

Thanks to computers, i collected a large number of articles helping me to argue about training

inspiratory muscles and osteopathic techniques on the chest. Swimming more than other sports

creates respiratory muscle fatigue while paradoxically it train respiratory muscles and improve

performance. Lying position induce blood to move toward the thorax which at low intensity

increases blood supply in the limbs. Furthermore, because of peripheral vasoconstriction due to the

effort and the decrease in oxygen saturation, we observe a blood supply decrease of members which

generates performance decrease.

Using different osteopathy techniques can decrease this muscle fatigue and at small intensity, solve

the locomotor muscles perfusion decrease problem and increasing the swimmer performance.

The various articles that I found helped me draw my conclusions on the contribution that osteopathy

could give to swimming.

Sommaire :

Introduction

Matériels et Méthodes

Résultats

1) Natation et Respiration

2) Ostéopathie et Natation

Discussions

Conclusion

Bibliographie

Introduction

La natation est un sport très populaire pratiqué par des millions de personnes dans le monde (316 905

licenciés en France en 2017). Du fait de son caractère non traumatique qui la distingue des autres

activités physiques, la natation est souvent préconisée. Le milieu aquatique permet de diminuer

fortement les contraintes imposées aux articulations. Cependant, la pratique de la natation de haut

niveau confronte ses adeptes à diverses atteintes dont l’origine n’est certes pas traumatique, mais

conséquente du phénomène de sur-sollicitation propre à ce sport (1). Actuellement, les techniques

de nage évoluent. Il y a une trentaine d’année les entraîneurs cherchaient exclusivement à

augmenter la vitesse sans se soucier des facteurs pathogènes (2).

Dans le domaine du sport, on admet que la performance est liée, en partie, au tryptique préparation

physique-suivi-soins. Plus le niveau d’expertise augmente plus l’appareil locomoteur est sollicité.

Dès lors, il faut idéalement mettre en place un environnement médico-technique susceptible de

répondre au suivi longitudinal (3). Sans oublier que la performance sportive d’un athlète est

représentée par l’interaction de facteurs physiologiques, psychologiques, techniques, sociaux et

environnementaux.

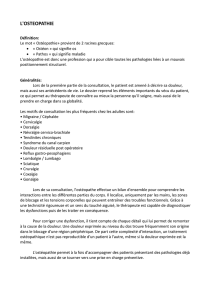

Partie ostéopathie :

De plus en plus de personnes ont recours à l'ostéopathie. La pratique plaît, notamment aux sportifs.

Cependant, « savoir que la pratique plaît ne signifie pas qu'elle soit efficace » (4). L’ostéopathie

œuvre sur le corps et le rend libre de ses mouvements pour jouir de la santé. Un corps libre à la

capacité de se mouvoir, de mobiliser ses articulations avec aisance, de contracter ses muscles avec

justesse, de propager l’influx nerveux et de permettre l’échange entre tous les fluides (sang, lymphe

et liquide interstitiel). Ainsi, l’ostéopathie agit tant pour favoriser la récupération d’une pathologie,

pour prévenir les blessures, que pour améliorer les performances (5). Elle peut agir à d’autre

moment comme avant l’effort (technique endocrinienne) pour stimuler le sportif et aussi après

l’effort pour raccourcir le temps de récupération.

Le dysfonctionnement somatique est défini comme une déficience ou une détérioration des

composants associés au système somatique, incluant les structures squelettiques, articulaires,

myofasciales et les éléments vasculaires, nerveux et lymphatiques (6). Les dysfonctionnements qui

peuvent être palpés comprennent des changements dans la texture des tissus, une sensibilité accrue

au toucher (hyperalgésie), une amplitude de mouvement altérée, et une asymétrie anatomique ou un

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%