Qui a peur des espèces invasives ?

Un entretien avec Jacques Tassin

Chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le

développement (Cirad), Jacques Tassin vient de publier La grande invasion aux éditions

Odile Jacob. Dans cet ouvrage limpide et profond, il remet en cause la vision manichéenne

portée sur les espèces dites invasives et, du même coup, notre regard sur la nature et son

évolution.

Tout d'abord, qu'est-ce qu'une espèce invasive ?

Disons que c’est une espèce, ou plutôt une population d’individus, qui manifeste

soudainement un surcroît de présence, une sorte d’inflation démographique. Cette

inflation se manifeste en général de la part d’une espèce nouvellement présente, mais pas

toujours. Il faut cependant admettre qu’il n’existe aucune définition consensuelle précisant

ce qu’est une espèce invasive : les experts ne sont pas d’accord entre eux. Leurs points

de vue diffèrent, mais aussi leurs sensibilités, sans doute parce qu’en la matière,

l’émotionnel et le passionnel ne sont jamais très loin.

J’ajoute qu’on se réfère alors implicitement aux milieux naturels, qu’on estime mis à mal

par les espèces invasives. On s’inscrit ici dans le sillage de la vénération américaine du

« wild », d’un ordre originel menacé. La dimension culturelle des invasions biologiques est

très forte, de sorte que l’appréciation de l’impact des espèces invasives sur

l’environnement reste en partie subjective. Or, comme disait Shakespeare, rien n’est bon

ou mauvais pour la nature, sinon l’idée que l’on s’en fait.

L'expression "espèce invasive" implique une connotation péjorative. Vous

expliquez qu'il faut sortir du manichéisme au sujet de ces espèces et prendre en

considération leurs apports bénéfiques. Quels sont-ils ?

Le terme « invasif » est vraiment lourd à porter. Qu’attendre de bon d’une espèce qualifiée

d’invasive ? Lorsque le zoologue Charles Elton diffusa ce terme dans les années 1950, il

s’agissait encore d’une métaphore empruntée au contexte de la Seconde Guerre

mondiale. Mais celle-ci a pris le pas sur la réalité. Notre discours reste crispé autour de

cette représentation négative.

Pourtant, toute population qui s’établit dans un environnement interagit aussitôt avec les

autres. C’est un jeu de perpétuels ajustements où tout ce qui est bon à prendre est

rapidement pris, mais où l’on donne aussi beaucoup. Dans la banlieue de Davis, en

Californie, on ne lutte plus contre l’expansion du fenouil parce qu’on a découvert que c’était

une ressource essentielle pour le monarque, papillon emblématique. En Camargue, les

grandes aigrettes ont décuplé leurs effectifs depuis l’invasion de l’écrevisse de Louisiane,

dont elles se nourrissent. De tels exemples abondent, mais la recherche est très peu

sollicitée pour prospecter cet autre versant des invasions biologiques.

Cela signifie-t-il pour autant qu'aucune de ces espèces voyageuses n'est

dangereuse ?

Soyons clair, il ne s’agit pas de minimiser cette réalité, encore moins de la nier. Mais il faut

la clarifier si l’on ne veut pas rester empêtré dans les amalgames. Certes, les pathogènes,

les prédateurs et les herbivores peuvent faire beaucoup de dégâts, tout particulièrement

dans les îles. Le rat noir y serait à lui seul responsable de la moitié des extinctions

d’oiseaux marins. Je connais assez bien les îles tropicales. Ce qu’y font les espèces

invasives n’est pas beau à voir.

Mais si les espèces invasives apparaissent comme les secondes responsables des

extinctions d’espèces dans le monde, c’est précisément parce que près de 80 % de ces

extinctions se manifestent dans les îles, où les prédateurs introduits ont un impact très

élevé. Récemment, le renard est entré en Tasmanie et on s’attend à des conséquences

terribles pour la faune indigène. Mais la Terre n’est pas une île. Ne généralisons pas ce

qui n’est pas généralisable. Et il ne faut pas non plus confondre nuisance et changement.

Les plantes invasives, en l’occurrence, peuvent certes modifier la physionomie d’espaces

naturels, mais elles n’ont jamais entraîné d’extinction avérée.

De quoi les invasions biologiques sont-elles le symptôme ou le bouc émissaire

?

Les espèces invasives suivent de près notre sillage mais payent parfois pour nos propres

excès. Ce sont souvent des espèces qui ont habilement tiré parti de la manière dont on a

façonné le monde. Les invasions d’algues vertes sur le littoral breton, par exemple,

résultent du lessivage de produits azotés qui leur conviennent très bien. Beaucoup

d’espèces invasives réussissent là où d’autres espèces périclitent. La tortue de Floride

peut survivre dans des milieux pollués quand la cistude d’Europe s’y meurt. Mais accuse-

t-on alors la pollution, vraie cause de ces deux invasions, pour affronter le vrai problème ?

Non, on ramasse les algues vertes et on incrimine la tortue de Floride.

Les espèces invasives sont certes opportunistes par nature. Mais ne leur en voulons pas.

Elles ne font que nous ressembler, un peu trop peut-être. Les Aborigènes d’Australie

considèrent que les espèces invasives sont méritantes parce qu’elles sont capables de se

propager dans des milieux hostiles. Ils ont gardé ce don d’émerveillement que nous avons

perdu face au vivant. Il ne leur viendrait probablement pas à l’idée de mener des

campagnes d’éradication de boucs émissaires.

Ne sommes-nous pas tous des espèces invasives à tel ou tel moment de

l'histoire de la nature ? A partir de combien de temps n'est-on plus considéré

comme tel ?

Toute espèce peut devenir invasive si les conditions s’y prêtent. La paléogéographie nous

enseigne que les invasions sont une réponse inespérée des espèces aux grands

bouleversements climatiques. Le vivant affronte en effet ce type d’adversité en s’y

adaptant, ou plus souvent en fuyant. Mais on évoque plutôt les espèces invasives en se

crispant sur le temps bref de la chronique. On ne regarde alors que le sommet d’une vague

qui pointe un instant sa crête avant de se fondre dans l’océan. Le temps long a aujourd’hui

disparu de nos écrans. Tandem aliquando, invasores fiunt vernaculi , disait-on autrefois :

au bout du compte, les envahisseurs deviennent des indigènes. Nous vivons trop dans

l’instantanéité pour nous souvenir de ce sage aphorisme.

Les espèces invasives se fondent invariablement dans les milieux qu’elles colonisent, y

multipliant les interactions. Au plan strictement écologique, on serait même tenté de dire

qu’elles deviennent immédiatement indigènes. Mais ce concept d’espèce indigène, qui

s’oppose à celui d’espèce exotique, est une création de notre pensée qui n’a pas deux

siècles. La nature, elle, ne discrimine rien.

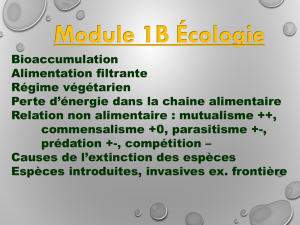

Du point de vue des chercheurs, les invasions biologiques peuvent être

considérées comme des expériences grandeur nature. Qu'ont-elles appris aux

écologues ?

Ce sont en effet des expérimentations qu’aucune équipe de chercheurs n’aurait jamais pu

mettre en place pour des raisons pratiques et éthiques. Elles ont d’abord modifié notre

perception du temps biologique, capable d’accélérations inattendues. On découvre par

leur intermédiaire que les êtres vivants sont capables d’évoluer très rapidement. Il n’a fallu

que dix générations au bulbul orphée, passereau introduit à La Réunion, pour que la taille

de son bec s’ajuste aux ressources alimentaires locales. Les espèces invasives disposent

d’un très fort potentiel adaptatif. Ne tirons pas sur l’ambulance : ce sont elles qui se

révèlent les plus aptes à vivre dans ce monde que nous avons transformé.

L’idée de milieux naturels saturés en espèces a également volé en éclats. Dans bien des

îles, le nombre d’espèces végétales a été multiplié par deux ou trois sans qu’aucune plante

indigène n’ait disparu. Le fameux cycle des taxons qui assimilait les milieux insulaires à

des jeux de chaises musicales, chaque nouvel arrivant prenant la place d’un autre, ne tient

plus.

Vous dites dans votre ouvrage qu'il faut reformuler l'idée qu'on se fait de la

nature. Que cela signifie-t-il ?

On traîne une vision obsolète de la nature, aujourd’hui décalée avec la réalité de notre

monde et de notre savoir. Même si la science révèle toujours davantage qu’il n’y a ni

équilibre ni ordre dans la nature, que le hasard y joue à plein et que tout n’y est que

perpétuel changement, rien n’y fait. On en reste toujours à cette idée héritée du

romantisme allemand d’une nature fonctionnant comme un Tout, à l’image d’un organisme

vivant dont il nous reviendrait de préserver l’intégrité et la santé.

Tout changement dans la nature éveille notre méfiance, alors que le vivant n’est qu’un

changement incessant. Le temps intrinsèque de la biologie nous échappera toujours tant

que nous l’assimilerons à celui de la physique, disait Henri Bergson. Acceptons parfois de

nous laisser surprendre par cette nature vivante que nous peinons tant à prédire et que

nous comprenons si mal. Qui aurait cru par exemple, il y a seulement dix ans, que la

fameuse caulerpe, cette « algue tueuse » qui menaçait tant la Méditerranée, aurait

aujourd’hui disparu de 80 % des sites où on l’avait inventoriée ?

En étudiant ce phénomène, vous vous êtes confronté à des notions comme

celles d'"invasion", de "transgression des frontières", de "pollution par

l'hybridation", qui impliquent une menace des étrangers/intrus sur les

indigènes/légitimes. A quel point le parallèle avec les sociétés humaines rejetant

l'étranger est-il pertinent ?

Comme je l’ai dit tout à l’heure, le discours usuel sur les espèces invasives est d’ordre

émotionnel. De ce fait, on ne se prive pas de recourir à des métaphores anxiogènes,

comme celles que vous venez de mentionner. Mais il y a dans cette rhétorique un rejet de

l’altérité vivante que je trouve très inquiétant parce qu’il révèle à quel point nous nous

déconnectons de la vie qui nous entoure. Nos représentations virtuelles du vivant prennent

le pas sur notre appréhension directe et ce faisant, laissent alors parfois place à l’idéologie,

la méfiance et le rejet.

Cela étant, les ressorts psychologiques et culturels liés à la xénophobie et au rejet des

espèces invasives me semblent très différents. Ceci même si l’on observe, comme vous

le notez, une forte convergence dans le vocabulaire utilisé. Je crois qu’on ne prête pas

assez attention aux mots qu’on utilise dans le langage de la vulgarisation scientifique.

Camus disait que mal nommer les choses, c’était ajouter au malheur du monde. Entendre

à la radio parler de « péril jaune » en évoquant le frelon asiatique, cela fait froid dans le

dos parce qu’on surfe alors volontairement sur l’ambiguïté.

Le biogéographe Daniel Simberloff parle d’espèces « agitées » pour désigner une partie

des espèces invasives. Voilà un terme sans danger dont on pourrait très bien se contenter

plutôt que de recourir avec beaucoup de légèreté à des qualificatifs renvoyant à la peur

de l’autre.

1

/

4

100%