Immunité Spécifique : Cours de Biologie Terminale D

Telechargé par

mbougniadonavan555

Chapitre 7. Leçon 2. TleD. Page 1

LECON 2 : LA REPONSE SPECIFIQUE OU ACQUISE OU ADAPTATIVE

O.P.O : Expliquer les mécanismes spécifiques d’une réponse spécifique à médiation cellulaire

et d’une réponse spécifique à médiation humorale ;

Relever et expliquer les trois phases de la réponse spécifique à médiation humorale ;

Expliquer les mécanismes aboutissant à la neutralisation et à l’élimination des antigènes.

INTRODUCTION

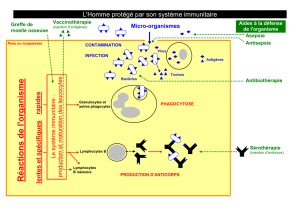

La réponse immunitaire peut se poursuivre par une réaction acquise ou adaptative, spécifique

de l'antigène présenté par une cellule appelée «cellule présentatrice de l'antigène », souvent un

phagocyte ; lorsque cette dernière n’arrive pas à éliminer l’Ag en question. En quoi consiste cette IS ?

Et quels en sont les différents mécanismes ?

I. Les caractéristiques de l’IS et différents types d’immunités spécifiques.

O.P.O.I. : Préciser les caractéristiques de l’IS puis préciser les différents types d’immunités

spécifiques

I.1. Les caractéristiques de l’IS

Les caractéristiques de l’IS sont :

- elle est acquise c’est-à-dire ne se met en place qu’à la suite d’un premier contact avec un Ag ;

- elle est spécifique (document 1 ) c’est-à-dire qu’elle est dirigée contre un Ag déterminé (à un Ag

donné correspond un Ac ou cellule immunitaire déterminé) ;

- elle est adaptative c’est-à-dire que la réponse est adaptée à chaque agent infectieux ;

- elle est dotée d’une « mémoire immunitaire » c’est-à-dire qu’elle a la faculté de conserver en

mémoire le souvenir de la première agression. Une 2e agression par le même Ag entraînera une réponse

immunitaire plus rapide, plus affine et plus intense (réaction "secondaire")

I.2. Mise en évidence des 2 types de réponses immunitaires

Le document 2 montre que les cobayes A sont immunisés contre la diphtérie grâce au vaccin

reçu 15 jours plus tôt. La survie des cobayes du lot D montre qu’ils développent une réponse immunitaire

contre la toxine diphtérique : l’injection de sérum contenant des anticorps a passivement transféré

l’immunité des cobayes B et C aux cobayes D. La mort des cobayes E montre que ce transfert

d’immunité ne peut pas se faire par les lymphocytes. Le sérum lutte contre les toxines ou substances

solubles : on parle d’une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale (RIMH).

La RIMH est réalisée par la sécrétion des anticorps circulants spécifiques des déterminants

antigènes dans le sang et la lymphe.

NB : Il existe plusieurs catégories d’anticorps (Ac) ou immunoglobulines (Ig) selon leurs rôle et

propriétés (document 4)

Le document 3 montre que l’injection de BCG (vaccin anti tuberculeux) a immunisé les cobayes

A contre la tuberculose. La survie des cobayes E et G ne s’explique que si l’on admet que l’injection de

lymphocytes T a transféré passivement l’immunité des cobayes immunisés B et C aux cobayes E et

G. Ce transfert d’immunité ne peut pas se faire par le sérum et par les lymphocytes B dans le cas de la

lutte contre la tuberculose d’où la mort des cobayes D et F respectivement.

Les lymphocytes luttent les antigènes intracellulaires : on parle d’une réponse immunitaire

spécifique à médiation cellulaire (RIMC).

PARTIE II : LE MECANISME DE L’IMMUNITE

CHAPITRE 7 : LE DEROULEMENT DE LA REPONSE IMMUNITAIRE

Chapitre 7. Leçon 2. TleD. Page 2

La RIMC est réalisée par les cellules effectrices spécifiques du déterminant antigénique : les

lymphocytes T cytotoxiques. La RIMC intervient alors dans la lutte contre les cellules infectées par les

virus, les cellules cancéreuses et les cellules infectées par les bactéries intracellulaires.

I.3. La coopération cellulaire dans l’IS (Document 6 et 7)

La coopération cellulaire est l’intervention de différents types de cellules effectrices au cours

des réponses immunitaires spécifiques. Elle nécessite la participation des CPA (monocytes,

macrophages, cellules dendritiques et LB), les LT4, les LT8 et les LB.

Dans la RIMH la synthèse d’anticorps spécifiques de l’antigène grâce aux LB nécessite une

coopération des LB avec les LT4 et les macrophages.

Dans la RIMC l’activité des LT8 responsables de la destruction des cellules infectées nécessite

une coopération des LT8 avec les LT4 et les macrophages.

L'activation des lymphocytes T et B se fait dans les organes lymphoïdes périphériques lors de la

rencontre avec les antigènes qui leurs sont présentés par des CPA.

Les lymphocytes matures issus de la MRO (LB) et du thymus (LT) vont coloniser les organes

lymphoïdes périphériques en arrivant par voie sanguine et c’est dans ces organes que se fait la rencontre

avec l’antigène qui est présenté aux LT par des CPA. C’est cette "rencontre antigénique" qui va induire

l’activation ou survie et donc la prolifération et la différenciation de ces lymphocytes. Cette "rencontre"

antigénique, pour être efficace, doit être accompagnée d’une stimulation par des molécules

(Interleukines) issues de l’immunité innée.

II. Les différentes phases ou étapes des R.I.S.

O.P.O.I. : Expliquer les mécanismes spécifiques d’une réponse spécifique à médiation

cellulaire et d’une réponse spécifique à médiation humorale

Les lymphocytes matures issus de la MRO (LB) et du thymus (LT) vont coloniser les organes

lymphoïdes périphériques en arrivant par voie sanguine et c’est dans ces organes que se fait la rencontre

avec l’antigène qui est présenté aux LT par des CPA. C’est cette "rencontre antigénique" qui va induire

l’activation ou survie et donc la prolifération et la différenciation de ces lymphocytes. Cette "rencontre"

antigénique, pour être efficace, doit être accompagnée d’une stimulation par des molécules

(Interleukines) issues de l’immunité innée.

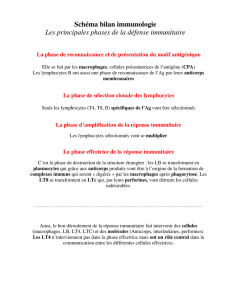

Les RIS présentent trois phases :

- la phase d’induction constituée de la reconnaissance de l’Ag et de la sélection clonale ;

- la phase d’activation constituée de la multiplication clonale ou amplification et de la

différenciation ;

- la phase effectrice qui varie selon le RIS

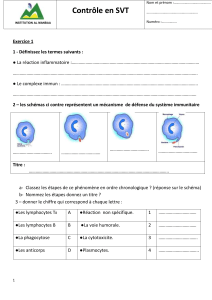

II.1. La phase d’induction et de sélection clonale (document 8, 9 et 10)

Elle varie en fonction du type de lymphocyte. En effet :

Les LB reconnaissent directement l’antigène libre circulant ou exposé à la MP d’une cellule

infectée. Ces cellules peuvent être aussi activées par l’interleukine 1 (IL1) produit par les Cellules

Présentatrices d’Antigènes (CPA).

Les LT4 reconnaissent l’Ag associé à une molécule HLA de classe II. La cellule possédant un

antigène associé au HLA et l’ensemble HLA-Ag exposé à la surface de la MP constitue une CPA. Si la

CPA est un macrophage ou un monocyte alors on dit que la phagocytose ou l’INS initie l’IS.

Toutefois, l’IL1 produit par la CPA permet aussi d’activer le LT4.

Les LT8 reconnaissent l’Ag associé à une molécule HLA de classe I portée par toute cellule

nucléée infectée de l’organisme ou par une CPA.

Remarque : étant donné que l’Ag est en général constitué de plusieurs épitopes, il ressort que

c’est plusieurs types de lymphocytes B ou T spécifiques chacun à un épitope antigénique qui seront

activés ou sélectionnés et on parle de sélection clonale.

Chapitre 7. Leçon 2. TleD. Page 3

II.2. La phase d’activation

a- Cas des lymphocytes T. (document 11)

L’IL1 produit par la CPA déclenche une synthèse d’une autre protéine par les lymphocytes T4 : IL2.

Cette dernière induit la multiplication et la différenciation des clones de LT4 en LT auxiliaires (LTa).

Les LT8 quant à eux sont activés par l’IL2 produit par les LT auxiliaires qui entraine leur

multiplication suivi de leur différenciation en LT cytotoxiques (LTc).

b- Cas des lymphocytes B. (document 12)

Les LTa activent les LB par l’intermédiaire des IL2 et commencent alors à se multiplier et créent un

clone de LB spécifiques du déterminant antigénique.

Parmi les lymphokines sécrétées par les LTa, certaines vont stimuler la différenciation d’une partie

du clone de LB en plasmocytes, cellules sécrétrices d’anticorps circulants. Cette population de

plasmocytes reste en place dans les organes lymphoïdes ; en revanche, les anticorps sécrétés gagnent la

circulation générale d’où leur nom d’Ig circulants se distinguant d’Ig membranaires.

Le plasmocyte se distingue du LB par le volume et quantité abondante de RER, AG et VG justifiant

une synthèse accrue de protéines notamment les Ig.

Remarque : c’est n’est qu’une partie de cellules immunitaires activées qui se différencient

totalement en d’autres cellules. Une autre partie n’achèvent pas leur différenciation et constituent de ce

fait des cellules mémoires qui interviendront de manière plus efficace et plus rapide au second contact

avec le même Ag.

EXO D’APPLICATION (Vade mecum page 57 exo 7)

II.3. La phase effectrice

a- Cas de la RIMC. (document 13 et 15)

La RIMC a pour effecteurs les LT cytotoxiques ou cellules tueuses ou LT cytolytiques (LTc).

Ce sont des LT provenant de la différenciation des LT8 activés par contact avec les CPA.

Les LTc se fixent par leurs récepteurs membranaires spécifiques aux cellules possédant à leur

surface le soi modifié (cellules infectées, cellules cancéreuses, cellules mutées) complémentaire de leurs

récepteur. Ce contact entraîne chez le LTc, l’exocytose de protéines hydrolytiques : les perforines qui

s’enchâssent dans la membrane de la cellule à détruire et forment un canal transmembranaire par lequel

l’eau entre, ce qui provoque son éclatement.

b- Cas de la RIMH. (14)

La RIMH a pour effecteurs les anticorps circulants spécifiques du déterminant antigénique

sécrétés par les plasmocytes. Ces anticorps sont en effet capables de se fixer spécifiquement à un

déterminant antigénique.

Les anticorps ne détruisent pas directement les antigènes. Leur fixation aux déterminants

antigéniques spécifiques provoque :

- la neutralisation directe des antigènes dans un réseau d’anticorps : formation des complexes

immuns ;

- suivi de l’activation soit du complément par voie classique qui va détruire l’Ag par cytolyse

(CAM) ou soit des phagocytes par les complexes immuns qui vont détruire ces derniers par phagocytose.

Dans ce dernier cas, on dit que la phagocytose complète la réponse immunitaire spécifique.

Les étapes de cette immunité acquise sont illustrées dans les documents 16 et 17.

EXO D’APPLICATION (Vade mecum page 57 exo 6 ; 58 exo8 ; 59 exo11 ; 62exo4)

Conclusion

L’INS initie l’IS humorale ou cellulaire selon les cas lorsqu’il est dominé par un Ag. Cette IS est

adaptative à l’Ag. Quelle serait la conséquence du dérèglement du SI ?

1

/

3

100%