Sommaire de la séquence 6

Histoire : La place de l’Église dans l’Occident féodal

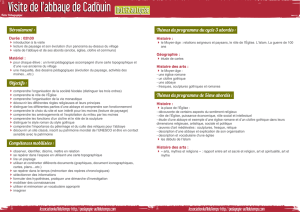

Séance 1

Quelles étaient les croyances et les pratiques des chrétiens au Moyen Age ?

Séance 2

La construction des églises au Moyen Age

Séance 3

Comment évoluent la vie et le rôle des moines entre le XIe et le XVe siècle ?

Séance 4

Comment évolue la place de l’Église dans la société médiévale entre le XIe et le XVe siècle?

Objectifs

a) savoir :

• Situer dans le temps les églises romanes (XIe – XIIe s.) et les églises gothiques (XIIe -

XVe siècle).

• Dater l’ordre des cisterciens, l’ordre des Franciscains

b) Savoir-faire :

• Décrire et d’expliquer les croyances et les pratiques des chrétiens du Moyen Age.

• Décrire une église en utilisant le vocabulaire de la leçon

• Expliquer l’organisation et la vie dans une abbaye cistercienne.

• Raconter la vie de saint-François

• Expliquer l’organisation de l’Église

• Décrire certaines missions sociales de l’Église au Moyen Age

Histoire : L’expansion de l’Occident chrétien (XI-XVe siècle)

Séance 5

Giovanni Arnolfini, un marchand-banquier au Moyen-âge

Séance 6

Bruges, une ville au Moyen-âge

Séance 7

1095-1099, la première croisade

Objectifs

c) Connaissances (Savoir) :

• Localiser Bruges et les principaux circuits commerciaux en Occident au XIIIe siècle

• La date de la première croisade et de la prise de Jérusalem (1099).

d) Capacités (Être capable de) :

• Raconter les activités d’un marchand banquier

• Expliquer la croissance d’une ville

• Raconter la première croisade

Méthodes

•

La fiche méthode n°1 Comment organiser mon temps de travail ?

• La fiche méthode n°2 Bien tenir mon cahier.

• La fiche méthode n°3 Comment apprendre ma leçon ?

t

t

t

t

t

t

t

Ce cours est la propriété du Cned. Les images et textes intégrés à ce cours sont la propriété de leurs auteurs et/ou ayants droit

respectifs. Tous ces éléments font l’objet d’une protection par les dispositions du code français de la propriété intellectuelle ainsi que

par les conventions internationales en vigueur. Ces contenus ne peuvent être utilisés qu’à des fins strictement personnelles. Toute

reproduction, utilisation collective à quelque titre que ce soit, tout usage commercial, ou toute mise à disposition de tiers d’un cours

ou d’une œuvre intégrée à ceux-ci sont strictement interdits.

©Cned-2009

©

Cned, Histoire-géographie et Éducation civique 5e —

221

Séquence 6

séance 1 —

Cette séquence de travail est entièrement consacrée à l’histoire.

En Histoire, elle comprend trois séances, d’une heure chacune, qui vont te permettre de découvrir

la place de l’Église au Moyen Age et l’expansion de l’Occident chrétien entre le XIe et le

XVe siècle.

Chaque séance comprend peu d’exercices afin de faciliter tes apprentissages. Chacune des séances

de travail, en fonction de ton rythme personnel, comprend 45 à 60 minutes, certains exercices

étant moins faciles que d’autres. Tu dois réaliser au minimum trois séances par semaine. Pour

bien te préparer, relis la fiche méthode n°1 d’Histoire : « organiser mon temps de travail »

Pour la tenue de ton cahier, il faut être rigoureux et bien respecter les consignes. Réponds aux

questions et réalise les auto-évaluations proposées au crayon à papier. Note ce qui est important

en vert (titre, correction des exercices, « je retiens », vocabulaire). Relis les conseils de la fiche

méthode 2 d’Histoire : « Bien tenir mon cahier ».

Lorsque tu lis un document ou une question, si tu as du mal à comprendre, lis-le à voix haute.

Lorsque tu ne connais pas le sens d’un mot, cherche le sens de ce mot dans le manuel (dans les

encadrés définitions ou dans le lexique à la fin du manuel) ou dans un dictionnaire.

N’oublie pas que sur le site collège de ton niveau d’enseignement, si tu possèdes un ordinateur

avec une connexion à Internet, tu disposes d’un forum entraide pour échanger avec tes camarades

des quatre coins du monde, ce qui te permet de mieux comprendre le sens d’un exercice. Tu

peux également, en cas de difficultés plus importantes, faire appel au tutorat sur le site ou par

téléphone si cela correspond aux modalités de ton inscription.

Bon travail

—

©

Cned, Histoire-géographie et Éducation civique 5e

222

Séquence 6 — séance 1

Séance 1

Quelles étaient les croyances et les pratiques

des chrétiens au Moyen Age ?

Au Moyen Age, en Occident, presque tous les habitants sont chrétiens. La religion est très

présente dans la vie quotidienne.

Voyons dans cette leçon :

Quelles étaient les croyances des chrétiens ?

Quelles étaient leurs pratiques religieuses ?

A

Croire au salut des âmes

Après avoir recopié au stylo le titre de la séance – Quelles étaient les croyances et les pratiques

des chrétiens au Moyen Age ? - ouvre ton cahier et prends un crayon à papier pour répondre aux

questions des exercices suivants. N’oublie pas pour chaque exercice de bien noter la référence

des exercices, et les lettres et numéros des questions sur ton cahier. Pour répondre, fais des

phrases complètes qui reprennent l’intitulé des questions.

Exercice 1

Comprendre le message du Jugement dernier de Conques

Observe attentivement les images du document 1 et lis sa légende avant de répondre aux questions

de l’exercice. Si tu disposes d’une connexion à Internet, tu peux voir une image détaillée du tympan

à l’adresse suivante : http://www.tympan-conques.webou.net/ Mais attention, ne passe pas trop

de temps sur ce site. Il faut répondre aux questions de l’exercice en priorité.

a) Document 1 : Où se trouve Jésus-Christ ? Comment est-il représenté ? Que fait-il ?

b) D’après cette sculpture, dans la religion chrétienne, que deviennent les âmes des défunts

après la mort ?

c) Par rapport au Christ, où se trouve l’enfer ? Où se trouve le paradis ?

d) Quels personnages représentés sur le tympan le confirment ? (Cite les personnages et

précise de quel côté ils se trouvent)

e) Pour quelle raison le personnage du détail C se retrouve-t-il de ce côté du Jugement ?

Quel est son châtiment ?

f) Au Moyen Age, pourquoi les images et les sculptures étaient-elles indispensables pour

enseigner le message du Christ aux chrétiens ?

©

Cned, Histoire-géographie et Éducation civique 5e —

223

Document 1 : Le Jugement dernier

Cette sculpture en bas-relief représente le Jugement Dernier. Le Christ (1) en Majesté est assis au

centre de la scène, sur un trône. Juste en dessous de lui, la pesée des âmes (5) figure le jugement

dernier : le diable essaie d’appuyer sur la coupe représentant le mal tandis que l’ange appuie de

son côté sur le bien ; les croix représentent l’intervention de Jésus-Christ pour sauver les âmes

de l’enfer. À sa droite se trouve le paradis où sont accueillis les « élus », comme la vierge Marie

(2) ou encore sainte Foy (3). À sa gauche, se trouve l’enfer où le diable (4) règne en maître.

Cependant, la condamnation n’est pas définitive puisqu’une porte existe entre l’enfer et le paradis ;

elle est empruntée par un homme tiré par un ange. Cette sculpture se trouvait sur le portail de

l’église comme une sorte de catéchisme. Elle a aussi une signification symbolique : en franchissant

le portail, le chrétien entre dans le monde de la foi et de la religion : le bien et le mal y sont plus

importants que le fait d’être puissant ou pauvre, comme dans la vie quotidienne. Le tympan obéit

aussi à un savant programme théologique (= religieux) dont le site

http://www.tympan-conques.webou.net/ te donnera une idée.

Dessin du portail d’après Viollet le Duc. Dictionnaire raisonné de l’architecture (1856) ; Schéma © Franck Marthaz.

Séquence 6

séance 1 —

Source des images :

© Dagli-Orti/GDO:b28043/AA382956 © Dagli-Orti/ GDO:b28045/AA382958

—

©

Cned, Histoire-géographie et Éducation civique 5e

224

Maintenant, vérifie tes réponses dans le livret de corrigés des exercices avant de passer au chapitre

B.

B

Vivre en chrétien pour assurer son salut

Nous avons vu que les chrétiens croyaient en une vie après la mort (= le salut des âmes).

Mais pour avoir le droit d’accéder au paradis, il fallait avoir eu une vie terrestre exemplaire.

Les chrétiens devaient croire en Dieu, mais aussi « pratiquer » le christianisme. C’est à dire

suivre l’exemple de Jésus-Christ. Pour aider les chrétiens dans leur quête du salut, l’Église

imposait certaines obligations aux fidèles. Voyons quelques unes de ces obligations :

Exercice 2

Les sacrements rythment les grands moments de la vie

Pour les chrétiens, un sacrement est un geste réalisé par un prêtre (imposition des mains,

onction…) qui représente l’intervention de Dieu dans la vie humaine. Pour l’Église

catholique, il existe sept sacrements traduits par des gestes spécifiques (l’Église orthodoxe

connaît les mêmes sacrements, mais les cérémonies sont souvent différentes).

Document 2 : Les sept sacrements

Le baptême : de l’eau (symbole de

purification) est déposée sur le front du

baptisé pour marquer l’appartenance à

la communauté des chrétiens. À partir

du XIIe siècle, on baptise les enfants dès

leur naissance : dans un monde devenu

chrétien, ce n’est plus un choix personnel

d’adulte et le baptême garantit, si l’enfant

meurt – chose fréquente au Moyen Âge –

l’accès au paradis.

La confirmation : l’évêque impose ses

mains sur le croyant. Ce sacrement existe

depuis le Ve siècle mais d’abord associé

au baptême, il devient une cérémonie

spécifique au XIIe siècle.

La communion : manger le pain et boire

le vin transformé en corps et en sang du

Christ par le prêtre. Cet acte est considéré

comme sacrement depuis le Ier siècle

de l’Église chrétienne. Le IVe concile de

Latran rend obligatoire la communion

au moins une fois par an (à Pâques qui

marque la résurrection du Christ).

La confession : confier à un prêtre le mal commis (les « péchés ») : l’Église rend

obligatoire la confession auprès d’un prêtre au moins une fois par an au IVe concile de

Latran en 1215.

Le sacrement de l’ordre : un homme reçoit l’ordination sacerdotale pour devenir prêtre

et célébrer les sacrements au service des chrétiens ; depuis le début du IVe siècle, un

parfait célibat est attendu de lui (mais est loin d’être respecté).

Le mariage : il est considéré comme sacrement à partir du IIe concile de Lyon en 1274,

ce qui n’entraîne pas pour autant une cérémonie religieuse (on peut se marier devant

notaire)

L’extrême-onction : sacrement qui prend son nom en 1173 et qui est donné par le prêtre

à un mourant.

Séquence 6 — séance 1

Enluminure des Grandes Chroniques de France (XVe s.).

British Library, Londres. Ms. Royal 20 c. VII, fol.190 v

© AKG_ 462183

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

1

/

54

100%