l’acte libre

Comment penser l’acte libre ?

Deux conditions contradictoires.

1. La possibilité d’avoir pu choisir autrement que l’on a choisi. Contingence du choix.

Indéterminisme. Disponibilité de l’avenir. Ouverture aux possibles.

2. L’impossibilité, une fois le choix fait, de choisir autrement qu’on a choisi. Nécessité.

Irréversibilité du temps. Sérieux de l’action. Destin.

L’acte libre semble alors être une contradiction dans les termes. Soit que pour être vraiment libre je

renonce à choisir car tout choix est une détermination qui limite ma liberté, soit que pour agir je

renonce à l’indéterminisme dans lequel semblait s’épanouir ma liberté, on n’obtient jamais qu’une

liberté impuissante, inactive, vaine, ou bien une action résolue mais sur laquelle je n’ai plus la liberté

de revenir. Soit je renonce à agir, soit je renonce à l’absoluité de ma liberté.

Le paradoxe est celui de la liberté même. L’indifférence de ma volonté face à deux directions

équivalentes me procure le plein sentiment de ma liberté. L’avenir est vierge. Rien n’est fait, n’est

joué. Aussi grandes que soient les raisons pour opter pour un parti, je peux choisir l’opposé. Ma liberté

consiste alors dans cette infinie possibilité de déjouer par avance tous les pronostics, même les plus

fondés en raison. En tant que telle, elle n’admet pas de degrés. Je ne peux pas être libre en partie.

Descartes : liberté est le pouvoir absolu d’affirmer une chose ou son contraire. Le sentiment de ma

liberté est tout entier dans cette disjonction.

Mais une telle liberté est celle de l’irrésolution, car elle coïncide avec la délibération précédant

l’action. Or, continuer indéfiniment à délibérer, c’est ne plus agir et c’est la fin de ma liberté.

Tout se passe comme si la liberté ne pouvait pas se laisser saisir au présent, mais oscillait toujours

entre le remord et l’espoir.

D’une part, en effet, une fois le choix adopté, l’action accomplie, je peux me dire libre car je sais que,

avant de choisir, j’aurai pu choisir autrement. La conscience de la contingence de mon action est ce

qui, pour moi, lui confère la marque certaine de sa liberté. Mais cette marque n’est que pour moi, en

tant que je garde le souvenir de la délibération passée. Mais, en réalité, ayant agi comme je l’ai fait, il

est illusoire de croire encore que j’aurai pu agir autrement, car maintenant je ne le puis plus. J’aurai pu

agir autrement, mais je ne peux pas agir autrement que j’ai agi. Je ne peux pas défaire le fait d’avoir

fait, même si je peux essayer de revenir sur mon choix, le renier, faire ma palinodie. Je peux tout

défaire, renoncer à mes vœux, pardonner, effacer les dettes, mais je ne peux faire que ce qui a été fait

n’ait pas été fait. Le remord est le sentiment issu de cet impuissance, qui est celle de l’homme devant

le temps et devant sa propre action. Conditionnel passé comme nostalgie de la liberté : j’aurai pu

D’autre part, je veux bien croire que je suis libre de choisir A plutôt que B. Mais je ne le crois que

parce que je n’ai pas encore choisi. Une fois mon choix fait, je pressens qu’il pourra s’expliquer par

une série de conditions, de raisons que je n’avais pas aperçues, et qui pour quelqu’un d’extérieur

expliquaient suffisamment mon choix sans faire l’hypothèse d’une quelconque liberté. Exemple des

élections. Même l’imprévu se révèle prévisible, mais après coup. Futur antérieur du déterminisme, quel

que soit mon choix, il aura été prévisible et explicable après coup.

Oscillation entre déterminisme et indéterminisme. La thèse indéterminisme ne triomphe que dans le

sentiment présent de la contingence du choix. Mais c’est qu’il n’y a pas eu encore de choix. Affirme la

liberté mais sans force, comme un fantôme. Déterminisme triomphe là où la liberté semble s’affirmer,

dans le résultat, dans l’action qui suit la délibération.

Il est donc impossible que la liberté soit et impossible que la liberté ne soit pas. Une liberté toujours au

futur, une servitude toujours au passé.

Mobile/liberté.

Mais ce conflit propre à la liberté entre sa possibilité et sa réalisation se retrouve avant même le

passage à l’action, au niveau de la délibération. Pour agir librement, en effet, il faut ne pas être

déterminé mais cependant être mobilisé, motivé par une cause. Le mobile nécessaire à toute action

n’agirait-il pas sur mon esprit comme une cause extérieure qui m’emporte ? Paradoxe se retrouve.

n’agirait-il pas sur mon esprit comme une cause extérieure qui m’emporte ? Paradoxe se retrouve.

Liberté a deux conditions contradictoires :une maîtrise de soi, une indifférence même, qui retient et

diffère. Sollicitation qui attire et engage. On ne peut penser l’une sans l’autre mais on ne sait pas

comment les réunir. Si on les sépare, alternative paradoxale : libre mais inactif ; actif mais prisonnier

d’un mobile. Contradiction indépassable entre l’action et la liberté ?

Ane de Buridan

Indifférence. Paralysie de l’action.

Soit A, soit B. Donc ni A, ni B.

Mais l’âne n’est indifférent que lorsqu’il est rassasié.

Indifférence de la volonté : le fiat créateur. Annulation réciproque des mobiles. Mais je vais pouvoir

choisir. Est-ce là que la liberté éclate le plus ?

L’indifférence de l’âne est plutôt une résultante subie qu’un témoignage de détachement actif.

Il manque la volonté. La volonté n’est pas l’indifférence mais plutôt la retenue de l’âme qui transforme

ses mobiles en raisons. Volonté et vérité. En ce sens, l’indifférence ne suffit pas à définir la liberté.

L’absence de contrainte n’est que la condition négative de la liberté qui implique en outre une

« puissance réelle et positive de se déterminer. »

Mais il faut les deux car en fait ce ne sont pas deux moments séparés mais deux vues abstraites sur une

seule chose. Il n’y aurait pas de raison, de mobile, de préférence sans la retenue de l’esprit qu’est la

volonté et qui, à la limite, devient indifférence. La liberté d’indifférence n’est pas étrangère à la

constitution des mobiles, elle est ce recul qui permet de transformer une impulsion, un désir d’abord

irréfléchi en raison d’agir. Mais prise isolément, elle devient indifférence stérile, irrésolution qui

paralyse l’action, « plus bas degré de la liberté » dit Descartes, mais liberté quand même. Sans raisons,

sans mobiles, la volonté reste soit irrésolue, soit choisit au hasard, s’il faut choisir (il est meilleur en

effet de manger au hasard que de crever de faim). Elle reste entièrement libre, mais, parce qu’elle n’est

pas éclairée, elle peut être dite moins libre car on ne peut se représenter toutes les conséquences. Voilà

pourquoi Descartes dit à la fois que la liberté n’a pas de degré et que la liberté d’indifférence est « le

plus bas degré de la liberté. » (une chose peut être présente toute entière (et non par degrés quantitatifs)

et manquer d’intensité (degrés intensifs), comme une lumière qui est reste lumière même si on baisse

l’halogène. Or la raison, c’est le degré d’intensité de la lumière qu’est la volonté libre.

Tout se passe alors comme si la liberté se faisait destin, comme si la possibilité de choisir librement

telle voie, carrière, telle vie au fond, secrétait en même temps les fils qui devront m’emprisonner dans

ce choix. Car opter pour telle chose plutôt que telle autre, ce n’est pas seulement opter pour cette

chose, mais pour tout ce qui la conditionne et tout ce qui s’ensuit ; en fin de compte c’est choisir un

monde possible, c’est opter pour une certaine face de l’univers.

Pas de retour en arrière possible. Même si nous sommes libres, notre liberté est ce qui nous emprisonne

dans nos actes, ce qui nous aliène, ce qui nous écrase, car nous ne pouvons plus revenir en arrière.

Amère ironie du temps : l’avenir est ouvert, nous sommes, en ce sens, libres. Mais l’avenir se referme

sur moi une fois mon engagement pris, ma liberté reste alors toujours à venir. Je ne suis plus libre à

l’égard de ce que j’ai pourtant librement voulu, car c’est déjà du passé. L’irréversibilité du temps doit

être distinguée de l’irrévocable. Je ne peux rien sur l’irréversibilité du temps, je n’en suis pas

responsable. En revanche, ma liberté fait l’irrévocable. C’est librement que je me confisque ma liberté.

La liberté est comme un piège, une manière de redoubler l’irréversibilité du temps, une manière

d’apporter un emprisonnement volontaire à un emprisonnement déjà subi. Même si je romps mes

vœux, même si je divorce de mes engagements, je ne peux pas effacer le fait de m’être engagé, c’est-à-

dire, en somme, le caractère, la tournure générale que j’ai une fois, et librement, donnée à ma vie

entière. Amère liberté ! Je crois pouvoir à chaque instant me libérer de l’instant précédent, mais cette

libération même est ce qui me cloue à l’instant suivant, parce qu’elle est ce qui décide de sa tournure,

de ce qu’il pourra m’offrir, des possibilités qui me seront offertes ou refusées.

Kundera dans L’insoutenable légèreté de l’être, pose alors la question suivante : comment se décider

dans ces conditions ? Faut-il, comme Kierkegaard, ne pas utiliser sa liberté pour rester libre ?

1.

Légèreté de l’utilisation de sa liberté : si cela n’a lieu qu’une fois, cela ne compte pas vraiment, une

fois c’est jamais. Pente vers le nihilisme : rien ne vaut vraiment. Libertinage : à quoi bon choisir ?

Si ma liberté peut devenir un fardeau, il ne faut jamais vraiment s’engager. Si le temps, par son

irréversibilité, interdit tout retour en arrière, faisons en sorte que l’avenir soit toujours ouvert, qu’en

avant de moi, je puisse au contraire toujours défaire ce que j’ai fait. Pas de lien. Etre libre à l’égard de

sa liberté. Liberté au second degré. Toujours recommencer, ne jamais poursuivre. Mais légèreté se mue

alors en répétition.

2.

Mythe de l’éternel retour. Imaginer que mon action va se répéter à l’infini. Poids écrasant de la

responsabilité. L’avenir, c’est encore le retour de passé. Le devenir est un revenir. L’avenir est fermé

par ma décision. Mais alors où est ma liberté ? Si tout reviens, rien ne commence. Il est alors illusoire

de croire que ma liberté consiste dans le pouvoir de commencer ou de recommencer. La liberté réside

non pas dans une certaine qualité de l’action, mais dans une tournure générale de la volonté, une

disposition d’esprit, une manière de vouloir ce que je veux, d’affirmer ce que je fais.

Vouloir librement, c’est alors affirmer infiniment ce que je veux. Si je veux vraiment, je dois en vouloir

l’éternel retour. Amor fati. Choisir librement, c’est choisir un destin ; ce n’est plus un destin, mais une

destinée. Nihilisme est surmonté sans faire disparaître l’irréversibilité du temps et notre impuissance.

Mais je suis à l’origine ici de son irréversibilité. Vouloir librement, c’est vouloir

irréversiblement. Mythe de l’éternel retour signifie qu’être libre c’est transfigurer son destin en

destinée.

La liberté nous délivre de l’ordre du temps passé (déterminations, caractère) pour nous enchaîner à

l’ordre futur du temps. Elle ne nous délivre pas du temps. Le mythe de l’éternel retour montre que la

liberté n’est pas la délivrance à l’égard du temps.

Mais caractère monstrueux de l’éternel retour : mélange de temps et d’éternité. Tout devient, tout

coule, mais rien n’arrive pour la première fois, rien ne commence. Tout passe pour la énième fois. Le

temps n’est pas l’imprévisible, l’inaccompli, mais le déjà fait, le tout fait. En ce sens, il revient à

l’éternité. Mais la répétition indique la succession, en donc la temporalité. Ce qui reste du temps, c’est

donc la répétition du même ; le temps n’est plus qu’un décompte, un nombre indéfini qui ne produit

rien de nouveau

Hypothèse d’un système clos. Révolution des astres du système solaire par exemple.

Mais le temps est-il encore du temps ? Temps : création de nouveauté, ouverture.

Acte libre chez Bergson

Indéterminisme et déterminisme manquent tous les deux l’action libre ; ils parlent de la liberté soit au

passé, soit au futur, jamais au présent.

Le propre de l’acte libre est d’être créateur de nouveauté, d’ouvrir par sa réalisation des possibilités

insoupçonnables.

Thèse bergsonienne est d’une remarquable simplicité. Ce qui la rend difficile provient de la manière

dont notre intelligence comprend le temps. Elle le spatialise. Elle ne peux le saisir qu’une fois écoulé,

une fois le mouvement accompli et transformé en trajectoire. Or la liberté est une manière de se

plonger dans le temps, de s’ouvrir à l’avenir, de transformer notre vie. Mais notre intelligence ne

considère pas l’action en train de s’accomplir, ou, ce qui revient au même, la délibération en train de se

faire, mais l’action déjà faite ou le choix déjà pris. Et ensuite, par un mouvement rétrograde du vrai,

elle transpose dans le moi délibérant le résultat de l’action et son contraire, comme deux chemins

possibles, déjà tracés et qui préexistent idéalement à la décision. C’est alors la thèse du libre arbitre.

Arbres de décisions. Carrefour.

On distingue alors deux moi, celui qui délibère, intelligent et inactif, de celui qui agit ; liberté devient

une qualité de la délibération pour ensuite se réfugier dans l’action ; mais elle ne vient pas directement

de l’action. En outre, il y a plus dans la délibération que dans l’action : il y a la voie qui sera

accomplie, plus toutes les autres, qui resteront seulement possibles. La liberté sera vue alors comme

l’excès et l’antériorité du possible sur le réel ; je suis libre, selon les partisans du libre arbitres, lorsque

mon action se trouve précédée d’une délibération au cours de laquelle la voie que j’ai choisi figurerait

comme possibilité parmi tant d’autres. La liberté serait alors la puissance de passer du possible au réel,

mais ne se constituerait pas spécialement dans la réalisation même. Liberté est comme un acte de

création du monde, mais une création toujours à recommencer, une création continuée. Vision

discontinue du temps. C’est une suite d’instants créateurs. Mais pas de continuation. Ce qui continue,

c’est le domaine de la nécessité, du déterminisme.

D’où l’objection du caractère : avoir un caractère, c’est être déjà prédéterminé par son passé, par son

histoire. C’est déséquilibré l’égalité d’indifférence des possibilités offertes. Ce que nous faisons

dépend de ce que nous sommes.

Bergson répond par la réciprocité de l’action et de la personnalité : ce que nous sommes dépend aussi

de ce que nous faisons. Cercle ?

L’action nous créé. Métaphore de la création artistique doit être repensé. Le créateur n’est pas

indépendant de ses œuvres. Ses œuvres portent sa signature, mais il n’est ce qu’il est qu’une fois ces

œuvres créées.

L’action libre, dit Bergson, est celle qui porte notre signature. Mais il faut bien comprendre ce que

signifie « porter une signature ». Ce n’est pas l’ajout d’un nom sur une œuvre qui suffit à la signer. Il y

a des faux tableaux. Qu’est-ce qu’un faux tableau ?

Ce n’est pas seulement une copie, une imitation d’un tableau déjà fait. Ce qui fait le faux tableau, c’est

la fausse signature, l’acte d’attribuer à un autre ce qui ne lui appartient pas. Or cela est possible que la

création est déjà faite, inventoriée. Picasso, en signant une toile, s’approprie son œuvre, la fait sienne et

création est déjà faite, inventoriée. Picasso, en signant une toile, s’approprie son œuvre, la fait sienne et

s’identifie à elle ; son histoire n’est pas un catalogue mais celle de ses œuvres.

Le caractère. C’est moi et pourtant ce n’est pas moi car je peux difficilement le changer. Je ne choisis

pas mon caractère. Mais mon caractère résulte bien de l’ensemble de mes choix. Le caractère est une

certaine détermination de mon vouloir. Je veux en fonction de mon caractère. Absence de liberté ?

Comment puis-je vouloir modifier mon caractère si ma volonté en résulte ?

En tant que mon caractère résulte aussi de ma volonté. Le caractère traduit le fait paradoxal que ma

volonté est son propre objet. Vouloir changer de caractère, c’est vouloir changer de volonté. Aporie du

commencement : il semblerait qu’il faille déjà être au terme pour pouvoir commencer quelque chose.

Etre déjà courageux pour pouvoir vouloir être une fois courageux. Un seul acte de courage ne suffit pas

à faire un homme courageux.

Mais ce cercle vicieux est le cercle même de la liberté qui se présuppose elle-même. Il faut faire

comme si ; puisqu’enfin nous commençons tous par faire comme si pour devenir ce que nous sommes.

Le caractère se fait lui-même, puis, en vertu de la loi d’avalanche, se fortifie de plus en plus. Il se

prédestine lui-même.

Aristote. « c’est en forgeant qu’on devient forgeron. » Immanence et transcendance de la liberté. Le

caractère est une seconde nature, mais c’est une nature voulue. Ce qui lui confère sa permanence, sa

détermination, sa nécessité, c’est un acte de la liberté.

Question : peut-on modifier son caractère ? Oui et non. Comment devient-on ce que l’on est (forgeron,

cithariste, athlète, homme de lettres) ? Pas seulement en le voulant librement. On fait tout ce qu’il faut

pour l’être et on le devient sans avoir à l’être auparavant. L’action fait le caractère. C’est en faisant les

gestes du forgeron qu’on devient ce que l’on fait. On apprend à être ce que l’on fait bien sans l’être

tout à fait. Mais c’est parce qu’on l’était un peu avant. Tout homme est un peu forgeron, athlète, artiste.

On ne le devient pas en faisant ce que l’on veut. Mais bien en voulant ce que l’on fait. La liberté n’est

pas niée par la détermination due à l’action mais s’affirme en elle. L’acte libre est toujours pris

dans une série de déterminations antérieures. Il ne s’affirme pas par un pur détachement. Il est en

situation. Il commence en continuant.

Certes on voit bien qu’on ne peut plus, après, faire tout ce que l’on veut, devenir pianiste après être

forgeron. Mais vouloir, ce n’est pas vouloir abstraitement ceci puis cela, vouloir, c’est se déterminer et

pourtant s’interdire de vouloir autre chose. Vouloir vraiment c’est vouloir ne plus vouloir autre chose

que ce que l’on veut. C’est la double négation de la volonté qui est la véritable volonté.

Hegel. La volonté vraie, libre, est la résolution du conflit entre deux moments abstraits, universalité et

particularité de la volonté. Ces deux moments n’existent pas vraiment ; ils sont des vues partielles, due

à la limitation de notre entendement.

1. Volonté comme absolu : vouloir simplement. : vouloir rien ou ne rien vouloir. Détachement.

2. Volonté comme détermination : vouloir ne plus vouloir : vouloir quelque chose. Attachement.

3. Volonté comme liberté : unité des deux moments. Vouloir quelque chose tout en se sachant libre

à l’égard de cette détermination.

Le caractère révèle cette unité de l’indétermination et de la détermination. Il faut être libre et agir

librement pour avoir un caractère. Mais ce caractère est ce qui nous empêche d’être toujours, à chaque

instant détaché absolument de tout. La volonté est à la fois immanente et transcendante au caractère.

Sans cette transcendance, nous ne pourrions modifier notre caractère ; celui-ci serait comme une loi ; il

nous gouvernerait de l’extérieur. Automate. La volonté ne serait qu’un mécanisme psychologique.

Mais sans cette immanence de la volonté au caractère, nous ne pourrions pas non plus agir sur notre

caractère.

Vouloir modifier son caractère c’est vouloir modifier sa volonté. Ce n’est possible qu’indirectement,

par le biais de l’action.

L’acte libre est donc possible, c’est l’acte qui « émane de notre personnalité toute entière » comme le

dit Bergson, qui nous fait être ce qu’on est. L’acte libre n’est pas le fruit d’une indétermination ; il est

ce qui nous détermine, cette nécessité en laquelle nous nous reconnaissons et par là nous libère.

« Bref, nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils

l’expriment, quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu’on trouve parfois entre

l’œuvre et l’artiste. En vain on alléguera que nous cédons alors à l’influence toute-puissante de notre

caractère. Notre caractère, c’est encore nous ; et parce qu’on s’est plu à scinder la personne en deux

parties pour considérer tour à tout, par un effort d’abstraction, le moi qui sent ou pense et le moi qui

parties pour considérer tour à tout, par un effort d’abstraction, le moi qui sent ou pense et le moi qui

agit, il y aurait quelque puérilité à conclure que l’un des deux moi pèse sur l’autre. Le même reproche

s’adressera à ceux qui demandent si nous sommes libres de modifier notre caractère. Certes, notre

caractère se modifie insensiblement tous les jours, et notre liberté en souffrirait, si ces acquisitions

nouvelles venaient se greffer sur notre moi et non pas se fondre en lui. Mais, dès que cette fusion aura

lieu, on devra dire que le changement survenu dans notre caractère est bien nôtre, que nous nous le

sommes approprié. En un mot, si l’on convient d’appeler libre tout acte qui émane du moi, et du moi

seulement, l’acte qui porte la marque de notre personne est véritablement libre, car notre moi seul en

revendiquera la paternité. »

BERGSON, Essai sur les données immédiates de la conscience, 1889.

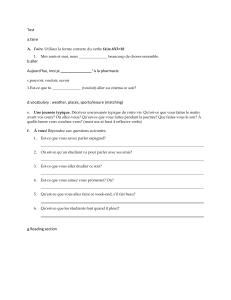

1. Comment Bergson définit la liberté ? Appréciez les trois expressions par lesquelles l’auteur

précise sa thèse (1ère ligne).

2. A quelle conception commune de la liberté s’oppose-t-il dans ce texte ?

3. Quelles sont les deux objections auxquelles Bergson répond dans la suite du texte ?

4. Montrez que ces deux objections s’appuient précisément sur la conception de la liberté que

l’auteur a écarté.

5. Pourquoi la question de savoir si nous sommes libres de changer notre caractère est une fausse

question ? Comment, selon Bergson notre caractère se modifie-t-il ? Que signifie la distinction

entre la greffe et la fusion (ligne 9) ? Peut-on dire que notre caractère est bien nous-mêmes ?

6. Enfin, si être libre c’est bien être l’auteur de ses actes, que faut-il entendre par « moi » ? Peut-on

séparer le moi de ses actions ?

7.

1

/

5

100%