Discours publicitaire algérien : analyse sémiolinguistique

Telechargé par

Khadidja Stambouli

ʕãʕ2018

103

Le discours publicitaire algérien: une véritable polyphonie énonciative

Stambouli khadidja, Université Ahmed Ben Ahmed, Oran 2, Algerie.

date de soumission: 23/01/2018 date d’acceptation: 01/04/2018 date de publication: 12/06/2018

Résumé

La publicité algérienne intègre simultanément ou successivement dans les

mêmes textes plusieurs types ou modèles discursifs, qui reètent la diver-

sité des opinions, tout en ayant des impacts divers sur des publics diérents.

La complexité dans la production discursive de toute publicité réside dans

la prise en considération syématique du contexte et de la spécicité de la

situation d’interaction.

L’approche sémiolinguiique de P.Charaudeau précise que les raté-

gies discursives permettent au sujet discursif de déterminer les eets discur-

sifs qu’il lui faut produire en fonction des visées communicatives. Ces eets

ont pour but de conruire des gures archétypiques qui appartiennent à ce

qu’on appelle des «imaginaires socio-discursifs.»

Mots clés : publicité algérienne, ratégies discursives, sémiolinguiique.

P. Charaudeau

ʕãʕ2018

104

Introduction:

Le travail que nous proposons consie à analyser les diérentes raté-

gies du discours mises en texte par l’argumentation publicitaire dans la presse

écrite algérienne francophone. Notre analyse se focalise essentiellement sur

la forme des messages. On s’interroge sur les procédés, les ratégies par

lesquels les textes publicitaires algériens fondent leur ecacité. Nous avons

tenté, à travers le présent article, de mener une expédition dans le domaine

des ratégies discursives, essentiellement les ratégies discursives énoncia-

tives.

Nous nous intéressons à ce dont parle le langage, à travers l’étude

de la manière dont il en parle, c’e-à-dire à la conguration des marques

formelles conformément au principe de convergence ou de répétition cher à

toute démarche yliique.

Pour illurer notre propos, nous nous appuierons sur des exemples

de publicités extraites des deux journaux nationaux ‘Le Quotidien d’Oran’

et ‘El Watan’ pour déterminer comment l’énonciation organise l’univers du

discours en opérations de pensée de type cognitif, et comment se manifee la

dimension argumentative des messages étudiés.

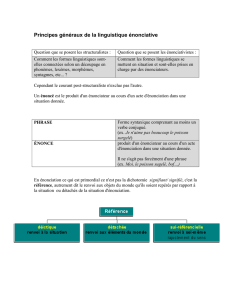

Pour saisir et comprendre la ratégie énonciative polyphonique, nous

adapterons une démarche ructurale qui accorde la priorité aux données tex-

tuelles. L’énonciatif polémique spécie un comportement allocutif centré sur

le sujet deinataire (TUd) ; l’énonciatif situationnel e un comportement élo-

cutif centré sur le sujet énonciateur (JEé) ; l’énonciatif textuel et intertextuel

dénotent tous les deux un comportement délocutif centré sur le propos énoncé

(ILx).

Les ratégies discursives sont la jonction entre le concept de ratégie

et celui de discours. L’assemblage entre les deux concepts renvoie aux pro-

cessus par lesquels les acteurs mettent la production de textes, de discours au

service de leurs désirs. Ces processus conituent de manière générique des

actions symboliques dans la mesure où ils mobilisent des ressources symbo-

liques pour la conruction de cadres de connaissances et d’interprétation. Ils

incarnent ainsi des eorts de projection et d’objectivation de sens social. Le

ʕãʕ2018

105

discours renvoie à la production de textes, d’images, de langages, de récits et

de mythes.

Nous jugeons important d’aborder le concept de ratégie avant de

dénir la notion de ratégie discursive.

Etymologiquement parlant, le mot « ratégie » e issu du grec ratê-

gos « chef d’armée ». En plus, le verbe ratêgein, qui signie « commander

une armée » a donné ratâgêma « manoeuvre de guerre », d’où le latin ra-

tagema « ruse » et particulièrement « ruse de guerre », et d’où aussi dérive le

mot « ratagème ». Selon le Dictionnaire de ratégie, la ruse n’étant qu’un

aspect de la ratégie, le terme de « ratégie » s’e subitué à l’ancienne

expression d’ « art de la guerre » (De Montbrial & Klein 2000, p. 531). La

pensée ratégique a privilégié l’art militaire et son lien avec la politique : «

Le terme ratégie vient de l’art de conduire les opérations d’une armée sur un

terrain d’action (il s’oppose alors à la tactique) au point qu’il a ni par dési-

gner une partie de la science militaire et a pu faire l’objet d’un enseignement

(les cours de ratégie à l’école de guerre). (CHARAUDEAU, MAINGUE-

NEAU, 2002. P.548).

On entend par ratégies de l’énonciation (ou ratégies énonciatives,

ou discursives) les procédés de mise en discours qui y déploient des formes

actorielles, temporelles et spatiales manipulatrices. « L’actorialisation per-

met en particulier de déterminer la place des sujets dans le discours du fait

d’opérations successives de débrayage et d’embrayage actantiel, e le sujet

de l’énonciation ; de quoi il parle e le sujet de l’énoncé. On peut essayer de

dénir le débrayage comme l’opération par laquelle l’inance de l’énoncia-

tion disjoint et projette hors d’elle, lors de l’acte de langage et en vue de la

manifeation, certains termes liés à sa ructure de base pour conituer ainsi

les éléments fondateurs de l’énoncé-discours.»

Si on conçoit, par exemple l’inance de l’énonciation comme un

syncrétisme de “je-ici-maintenant”, le débrayage actantiel consiera, dans un

premier temps, à disjoindre du sujet de l’énonciation et à projeter dans l’énon-

cé un non-je. En partant du sujet de l’énonciation, implicite mais producteur

de l’énoncé, on peut projeter (lors de l’acte de langage ou de son simulacre à

ʕãʕ2018

106

l’intérieur du discours), en les inallant dans le discours, soit des actants de

l’énonciation, soit des actants de l’énoncé. Dans le premier cas, on opère un

débrayage énonciatif, dans le second un débrayage énoncif […] A l’inverse du

débrayage qui e l’expulsion, hors de l’inance de l’énonciation, des termes

catégoriques servant de support à l’énoncé, l’embrayage désigne l’eet de

retour à l’énonciation […] Tout embrayage présuppose donc une opération

de débrayage qui lui e logiquement antérieure […] Tout comme pour le

débrayage, on reconnaîtra déjà une diinction entre l’embrayage énoncif et

l’embrayage énonciatif.»

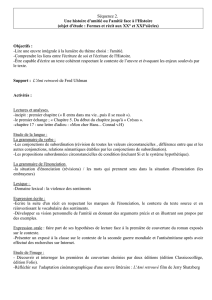

1. L’énonciatif polémique ou comportement allocutif:

On parle de comportement polémique lorsqu’on rattache générale-

ment le comportement dit allocutif qui implique locuteur et interlocuteur dans

un rapport d’échange verbal. Ce type de comportement se caractérise par trois

attitudes discursives diérentes:

1. L’information sur le rapport d’allocution (JE-TU) dans le processus de

communication.

2. L’information sur le sujet deinataire ayant l’obligation de s’exécuter face

au « contrat d’exécution » (CHARAUDEAU 1984, p.60) établi par le sujet

énonçant.

3. L’information sur le sujet énonçant qui se positionne comme responsable

du discours.

4. Les textes publicitaires algériens mettent en exergue ces trois attitudes

fondamentales caractériiques de l’ énonciatif polémique qu’on peut saisir

à travers des formes yliiques de l’injonction, de la discrimination et de la

sollicitation.

1.a. Les formes énonciatives injonctives:

Dans les textes publicitaires 1, 2, 3, l’énonciateur utilise la marque

récurrente de l’impératif au niveau linguiique, mais qui e renforcé au ni-

veau guratif par les images des produits, accentuant ainsi la monration et

la volition. On a donc un phénomène de double injonction dont l’une gura-

tive véhiculée par le signiant iconique, et l’autre pragmatique véhiculée le

ʕãʕ2018

107

signiant linguiique. Ceci e renforcé par la redondance et l’insiance, le

matraquage énonciatif qui e une ratégie par excellence

(1) : Avec souk mobile de DJEZZY, protez des bonnes aaires. Faites vite,

trouvez le téléphone qui vous correspond.

(2) : Professionnels, gagnez en exibilité. (BNP PARIBAS).

(3) : AFIA…Mangez serein.

Dans d’autres cas, nous avons aaire à des actes « directifs » qui se

dénissent et se singularisent par leur nature volitive dont la ructure nu-

cléaire e de type IMERATIF+2ème PERSONNE. Modalité performative

explicite, l’impératif a ici une force (valeur) illocutoire de promesse quant

à la satisfaction obtenue par l’obtention du produit ou de désir réalisé. Par

l’impératif, le faire du deinataire se manifee sous forme de désir.

Comme le précise R.BARTHES : « c’e la forme impérative qui vous

gène (…) Il y a dans l’impératif une violence qui e encore plus manifee

lorsqu’il vous e adressé ‘pour votre bien’. Quoi qu’on pense, l’impératif e

l’indice d’une main mise, il e un désir de pouvoir » (ORECCHIONI 1983,

p.183).

Dans les publicités (3) et (5), l’injonction e beaucoup plus atténuée,

et se présente sous la forme d’une ructure énonciative délocutive (imperson-

nelle) qui cache mal sa force performative incitative :

(4) : DJEZZY, vos appels garantis, plus de 80°/° d’appels réussis.

(5) : Mobil Art, conruire votre rêve dans les délais.

Par ailleurs, l’injonction peut se présenter sous la forme d’une sug-

geion, qui consie pour le sujet énonçant à proposer au (TUd) l’utilisation

du produit. On trouve cette forme modalisante dans les publicités 6 et 7 Qui

nuancent la forme injonctive de l’impératif pour lui donner une allure de pro-

position faite au consommateur dans une ambiance de non sommation :

(6) : Faites le bon calcul, 1=1.5, rechargez et gagnez un bonus de 50°/°

(7) : Plus qu’un client, devenez membre. De nombreux avantages ! Mais aussi

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%