Arte rupestre y lingüística amerindia. Estilos y

Segunda época. Enero 2015. Nº3

www.uc3m.es/semiosfera

EISSN: 2341-0728

72

S E M I O S F E R A

YANN LE BOHEC:

Stratégie et tactique de l’armée

romaine (31/27 AV. J.-C. -235

aprés J.-C.): Une nouvelle approche

Résumés: Le recours aux sciences humaines et sociales permet une nouvelle approche des études

consacrées à l’armée romaine et aux guerres qu’elle a conduites. Les cadres avaient réussi à créer des

conditions très favorables au combat (logistique, génie, renseignement, transmissions, train, service de

santé, …). Ils préféraient la bataille en rase campagne et le siège, mais ils savaient pratiquer presque

toutes les formes de combat actuellement connues (gesticulation, bataille de rues, guerre en montagne,

bataille de nuit, guerre biologique et chimique, contre-guérilla et bataille navale). L’État pratiquait un

impérialisme plus ou moins bien assumé ; contrairement à ce que l’on croit en général, il organisait des

guerres surtout défensives et parfois offensives, guerres conventionnelles, guerres éclair, guerres de

représailles, etc.

Mots-clefs: combats divers, contre-guérilla, gesticulation, guerres diverses, impérialisme, logistique,

stratégie, tactique.

Abstract: The use of social sciences provides a new approach to studies of the Roman army and wars it

conducted. The generals were able to create very favorable conditions of combat (logistics, engineering,

intelligence, transmissions, gear, health service, ...). They preferred the battle in the open field and

headquarters, but they knew and practiced almost all combat forms currently known (gesticulation,

street battle, mountain warfare, night battle, biological and chemical warfare, contre-guerrilla and naval

battle). The state practiced a more or less assumed imperialism; Contrary to what is generally believed,

it organized primarily defensive and sometimes offensive wars, conventional wars, wars flash,

retaliatory wars, etc.

Keywords: various fighting, contre-guerrilla, gesticulation, various wars, imperialism, logistics, strategy,

tactics

Segunda época. Enero 2015. Nº3

www.uc3m.es/semiosfera

EISSN: 2341-0728

73

S E M I O S F E R A

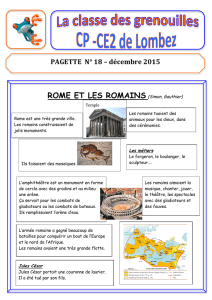

STRATÉGIE ET TACTIQUE DE L'ARMÉE ROMAINE

(31/27 AV. J.-C. - 235 APRÈS J.-C.):

UNE NOUVELLE APPROCHE

YANN LE BOHEC

Université Paris IV-Sorbonne

Fecha de recibido: 30/10/2014 Fecha de aceptado: 18/12/2014

Les historiens qui s’occupent de l’armée romaine recherchent des solutions aux

problèmes qu’ils rencontrent en recourant aux travaux de leurs collègues antiquisants1. Depuis

quelques années (nous n’osons pas dire : quelques décennies), ils ont découvert que l’armée

sert à faire la guerre. Or la guerre est très étudiée par des spécialistes d’histoire contemporaine

et par des chercheurs qui viennent des « sciences humaines et sociales », par exemple ceux que

l’on appelle « les stratégistes »2. En essayant d’appliquer leurs méthodes à notre propos, nous

espérons approfondir la réflexion ; dans ces conditions, il ne sera pas question ici de l’armée

comme institution (unités, hiérarchie et personnels), ni du rôle qu’elle a joué dans son

environnement (politique, économie, société, culture, religion, etc.).

La stratégie est au service d’une tactique et la tactique ne peut pas être appliquée si le

responsable n’a pas préparé ses hommes à son projet.

1. Vers le combat

Les soldats romains ne partaient pas au combat dans n’importe quelles conditions. Ils

s’y préparaient et ils étaient aidés à s’y préparer par leurs cadres.

• Tout d’abord, ils exerçaient un métier qu’ils avaient appris. Ils pratiquaient l’exercice,

comme formation initiale et continue à la fois. Ils faisaient du sport, apprenait l’escrime et les

1 Y. Le Bohec, L'armée romaine sous le Haut-Empire, 3e édit. Paris 2002, 292 p., traduit, entre autres langues, en

espagnol sous le titre El ejército romano, Barcelone 2004, 373 p.

2 Y. Le Bohec, La guerre romaine (58 avant J.-C. – 235 après J.-C.), Paris 2014, 448 p.

Segunda época. Enero 2015. Nº3

www.uc3m.es/semiosfera

EISSN: 2341-0728

74

S E M I O S F E R A

manœuvres. Sur ce sujet, la bibliographie est abondante3, mais le plus intéressant se trouve sans

doute en Afrique : on possède une longue inscription qui a été trouvée à Lambèse et qui fait

connaître des discours prononcés en 128 par l’empereur Hadrien4. Il s’est adressé à plusieurs

unités, la légion et des auxiliaires, qui ont manœuvré devant lui. Les légionnaires ont continué à

s’entraîner, dit-il, malgré des tâches multiples. Les cavaliers ont lancé le javelot, revêtus de leur

cuirasse. Des soldats (les mêmes ?) ont construit avec de grosses pierres un mur précédé d’un

fossé. Après un rapide repas, ils sont partis accompagner des cavaliers. Les cavaliers de la Ière

aile de Pannoniens ont manœuvré eux aussi et lancé de courts javelots, « non sans élégance »

ajoute le prince. Il a adressé les mêmes compliments aux cavaliers de la VIe cohorte de

Commagéniens qui ont de même utilisé des armes de jet et effectué des mouvements avec

succès.

• Dans ce discours, Hadrien remarque que les soldats ont des salaires différents et donc

des armes plus ou moins belles. En effet, ils devaient tout payer, leur nourriture et leur

équipement, notion qui inclut le vêtement et qui a remplacé le seul armement. S’ils s’habillaient

un peu comme les civils, mis à part les célèbres godillots, les caligae, ils se distinguaient par le

matériel dont ils étaient pourvus. Le légionnaire, fantassin lourd, comme les prétoriens et les

urbaniciani, possédait une panoplie, avec casque, cuirasse et bouclier pour la partie défensive,

glaive et javelot pour la partie offensive. Les auxiliaires étaient en général moins protégés et

moins bien pourvus, combattant par exemple avec l’arc, la fronde ou seulement une lance. Des

archéologues ont suivi une évolution dans la forme des armes, travail qui ne peut pas être

résumé ici5.

• Pour aller vers l’ennemi, l’armée romaine disposait de ce que les modernes appellent

les services : logistique, génie, renseignement, transmissions, train, service de santé et clergé.

Elle disposait rarement de soldats consacrés totalement à ce genre de tâches ; chaque homme

pouvait être employé à telle ou telle mission, puis il regagnait sa place dans l’ordre de bataille au

moment de l’engagement.

3 Horsmann G., Untersuchungen zur militärischen Ausbildung im republikanischen und kaiserzeitlichen Rom,

Wehrwissenschaftliche Forschungen, Abteilung militärgeschichtliche Studien, vol. 35, Boppard 1991, XI-260 p.

4 Les discours d’Hadrien à l’armée d’Afrique. Exercitatio, édit. Y. Le Bohec, Paris 2003, 173 p. ; M. P. Speidel, Emperor

Hadrian’s Speeches to the African Army. A new Text, Römisch-germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und

Frühgeschichte, vol. 65, Mayence 2006, 106 p.

5 M. C. Bishop et J. C. N. Coulston, Roman military Equipment from the Punic Wars to the fall of Rome, 2e édit. Londres

2005, 232 p. ; M. Feugère, Les armes des Romains, Paris 1993, 287 p.

Segunda época. Enero 2015. Nº3

www.uc3m.es/semiosfera

EISSN: 2341-0728

75

S E M I O S F E R A

La logistique, qui a été bien étudiée6, était assurée suivant deux principes simples : en

pays ami, les soldats paient tout ; en pays ennemi, ils ne paient rien ; ils pillent. Mais l’État

devait organiser les fournitures, au camp et en expédition. Il fallait livrer de la nourriture et de

l’eau, des matériaux divers et des armes. S’ils n’étaient pas trop difficiles en opération, se

contentant au besoin de posca, une piquette, les hommes se montraient gourmands et amateurs

de bons vins en temps ordinaire ; ils aimaient la viande et le poisson, les fruits de mer (les

huîtres notamment), les fruits et les légumes. Le général établissait la liste des besoins ; les

procurateurs impériaux avaient pour mission de réunir les biens demandés et de réquisitionner

des paysans chargés du transport. Plusieurs officiers et sous-officiers se chargeaient d’accueillir,

de comptabiliser et d’entreposer les marchandises. Sous le Principat, les soldats romains n’ont

connu ni la faim ni la soif, sauf cas exceptionnel ; Marc Aurèle eut des difficultés pendant une

de ses guerres danubiennes : les barbares avaient empoisonné tous les puits, et l’on se trouvait

en plein été. Un miracle célèbre intervint et une pluie anormale pour la saison permit aux

hommes de s’abreuver. Il était dû à un magicien, dirent les païens, à leurs prières dirent les

chrétiens7.

Que ce soit au camp ou pour avancer vers le lieu du combat, les légionnaires devaient

accomplir des missions de génie. Deux d’entre elles l’emportaient. Il fallait tracer des routes :

entre forteresses en temps de paix, à travers le pays ennemi en temps de guerre. Les fleuves

représentant un obstacle majeur, ils devaient construire des ponts, en bois en temps de guerre,

en dur en temps de paix. César a laissé une description célèbre : des pieux étaient enfoncés

contre le sens du courant, puis liés à d’autres qui allaient en sens contraire ; enfin, un tablier

était posé sur ce bâti. On a remarqué que ce pont n’avait rien d’exceptionnel8. Ce récit visait à

rappeler discrètement aux lecteurs que son auteur exerçait les fonctions de pontife suprême

(pontifex maximus), et donc qu’il était un personnage important ; en effet, dans la tradition

romaine, le « pont-ife » était celui qui fabriquait des « ponts ».

Autre élément important pour toute armée, les communications ont été elles aussi

soignées par les militaires. On distingue les communications à courte et à longue distance. Pour

les premières, par exemple au combat, le commandant d’armée disposait de plusieurs moyens

6 Th. Kissel, Untersuchungen zur Logistik des römischen Heeres in den Provinzen des griechischen Ostens, 27 v. Chr.-235 n. Chr.,

Pharos, vol. 6, St Katharinen 1995, XI-405 p. ; J. Remesal Rodríguez, Heeresversorgung und die wirtschaftlichen

Beziehungen zwischen der Baetica und Germanien : Materialen zu einem Corpus der in Deutschland veröffentlichten Stempel auf

Amphorem der Form Dressel 20, Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg, vol. 42, Stuttgart 1997, 271 p. ; C.

Carreras Monfort et P. P. A. Funari, Britannia y el Mediterráneo : estudios sobre el abastecimiento de aceite bético y africano en

Britannia, Coll. Instrumenta, vol. 5, Barcelone 1998, XII-406 p.

7 S. Perea Yébenes, La legión XII y el milagro de la lluvia en época del emperador Marco Aurelio, Madrid 2002, 246 p.

8 César, BG, IV, 17. A. Grandazzi, « Summa difficultas faciendi pontis. César et le passage du Rhin en 55 av. J.-C. », in

Mélanges de l’École française de Rome (Antiquité), 121, 2, 2009, pp. 545-570.

Segunda época. Enero 2015. Nº3

www.uc3m.es/semiosfera

EISSN: 2341-0728

76

S E M I O S F E R A

de faire connaître ses ordres, et d’abord la voix. Il pouvait aussi utiliser la musique et les

étendards, alors qu’il évitait les messagers toujours exposés à une interception par l’ennemi. Les

soldats avaient appris ce que signifiaient les airs de musique et les mouvements des aigles et des

signa, — cela faisait partie de la formation reçue lors de l’exercice. Instruments de musique et

enseignes ont beaucoup retenu l’attention des archéologues9 ; hélas, on ne sait toujours pas à

quoi ressemblaient les airs qui étaient joués à cette époque.

Pour les messages à longue distance, les chefs d’armée utilisaient des soldats

spécialisés ; les frumentaires de légion étaient particulièrement désignés pour les courriers qui

devaient être adressés à Rome où les attendait le camp des pérégrins, « les étrangers »10. La

poste officielle, la vehiculatio, malencontreusement appelée cursus publicus pour cette époque,

pouvait aussi être requise. Pour transmettre des informations urgentes sur les barbares, dans la

zone frontière, les militaires utilisaient des tours. Ils s’entendaient sur la signification de signaux

de fumée ; ils avaient aussi mis au point une sorte de télégraphe Chappe : des soldats avaient

placé des poutres sur des tours, et leur position avait un sens convenu donc connu11.

Le train posait également un problème d’organisation ; dans ce cas également, des civils

étaient impliqués. Une armée en marche représentait au moins 50000 hommes, parfois 100000,

et même plus dans certains cas. Certes, les légionnaires qui se nommaient eux-mêmes « les

mulets de Marius » depuis que ce général de l’époque républicaine leur avait imposé un lourd

paquetage, étaient bien chargés. Mais ils ne pouvaient pas tout porter et l’habitude avait été

prise de réquisitionner des animaux de bât. Pour une légion, on comptait quelque 4 000 bêtes,

des chevaux pour les huit officiers supérieurs et les cent-vingt cavaliers, des bœufs, des mules,

des mulets et des chameaux pour le transport ; notons que le chameau n’était pas utilisé à cette

époque pour le combat, mais uniquement pour le transport. Des soldats s’occupaient de ces

animaux, par exemple les écuyers ou stratores ; il est très probable que les calones et les lixae des

textes, des civils, intervenaient dans ces activités, ainsi que des esclaves. En outre, Michel

Reddé, dans Mare nostrum (1986), a montré que la marine jouait un grand rôle dans le transport,

sur mer et sur les fleuves.

Si les transmissions et le train ont été organisés dès l’époque républicaine, il n’en va pas

de même pour le service de santé. Il est vraisemblable que les nobles, c’est-à-dire les officiers,

9 C.-G. Alexandrescu, Blasmusiker und Standartenträger im römischen Heer, Cluj-Napoca 2010, 427 p.

10 N. B. Rankov, « Frumentarii, the castra peregrina and the provincial officia », in Zeitschrift für Papyrologie und

Epigraphik, 80, 1990, pp. 176-182.

11 R. Rebuffat, « Végèce et le télégraphe Chappe », in Mélanges de l’École française de Rome (Antiquité), 90, 1978, pp.

829-861 ; D. J. Woolliscroft, Roman military signalling, Stroud 2001, 191 p. ; D. J. Breeze, « Signal, signaling », in

Encyclopedia of the Roman Army, 2015, pp. 904-905.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%