thématique D Les enjeux de la “transition”

Le Courrier de la Transplantation - Volume V - n

o

4 - oct.-nov.-déc. 2005

225

DOSSIER

thématique

Les enjeux

de la “transition”

et du “transfert”

après

transplantation

d’organe

Coordinatrice : D. Debray,

service d’hépatologie pédiatrique,

CHU de Bicêtre,

94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex.

◗Les enjeux et les modalités de la transition

J.P. Dommergues

(page 216)

◗L’adolescent et ses soignants face au défi de la maladie chronique

P. Alvin (page 220)

●Adolescence, greffe de rein...

P. Cochat, F. Nobili,V.Vessière, C. Boisriveaud, E. Morelon, H. Desombre

◗Transplantation hépatique : portrait d’un adolescent greffé

F. Lacaille (page 231)

◗Qualité de vie après transplantation rénale à l’adolescence

Ph. Duverger (page 234)

*Département de pédiatrie, hôpital Édouard-

Herriot et université Claude-Bernard, 69437 Lyon

Cedex 03.

** Unité de néphrologie pédiatrique, hôpital Saint-

Jacques, CHU de Besançon, 25030 Besançon.

*** Service de néphrologie et médecine de la

transplantation, hôpital Edouard-Herriot et univer-

sité Claude-Bernard, 69437 Lyon Cedex 03.

Adolescence, greffe de rein...

●

P. Cochat*, F. Nobili**,V.Vessière*, C. Boisriveaud***,

E. Morelon***, H. Desombre*

A

u-delà des particularités com-

portementales, affectives et

somatiques de l’adolescence, la maladie

chronique renforce plusieurs problèmes

spécifiques de cette période charnière.

L’observance est un enjeu à tout âge,

mais elle peut alors se transformer en

défi ; quant aux modalités de la transi-

tion pédiatrie-médecine d’adultes, elles

constituent un des principaux risques du

suivi, et donc du pronostic global (1).

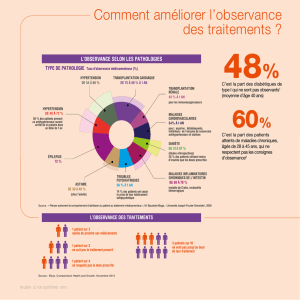

OBSERVANCE

✓Si la “compliance” relève de l’an-

glais,le français utilise le mot “obser-

vance” pour désigner le degré auquel un

patient adhère à la prise en charge que

nécessite son état de santé. Cela inclut

le traitement (médicamenteux ou non),

mais aussi les consultations, les exa-

mens paracliniques, etc. Dans cette

optique, selon le niveau d’exigence

attendu, il est commun de considérer

que 100 % des sujets atteints de maladie

chronique ne sont pas “observants”, quel

que soit leur âge… Mais il convient de

préciser le degré et la nature de cette

non-observance pour en envisager les

retombées et justifier les interventions

les mieux adaptées. Objectivement, la

non-observance est source de morbidité

(rejet chronique, hypertension artérielle,

hyperparathyroïdie, etc.), d’inconfort et

de mortalité ; en outre, elle a un coût

pour la société [traitements de sauvetage,

hospitalisations, consommation de gref-

fons, etc.] (2). Les publications relatives

à la non-observance après transplanta-

tion rénale chez l’enfant évaluent sa fré-

quence entre 8 et 70 %, avec une

moyenne de l’ordre de 40 % (3).

✓La non-observance est un phéno-

mène compréhensible et relativement

naturel. En effet, le degré d’observance

est en relation directe avec les enjeux

qu’elle représente, et c’est bien à ce

niveau que l’adolescent aura un com-

portement différent de celui de l’enfant

obéissant ou de l’adulte autonome. La

soumission et la dépendance inhérentes

aux soins vont à l’encontre du travail

psychique de l’adolescent, qui cherche

activement à conquérir et à faire valoir

son statut. Ainsi, les arguments en

faveur de la non-observance sont poten-

tiellement nombreux : contraintes de la

prise médicamenteuse en elle-même,

nombre de médicaments, nombre de

prises médicamenteuses, rigueur des

horaires, effets indésirables, visibles

(mis en avant dans 25 à 50 % des cas :

obésité, acné et vergetures avec les cor-

ticoïdes, pilosité et hypertrophie gingi-

vale avec la ciclosporine, verrues et

mollusca liées à l’immunosuppression

dans son ensemble) ou non (troubles

digestifs avec le mycophénolate mofé-

til, hypertension artérielle justifiant un

traitement supplémentaire), sapidité de

certains produits, mauvaise acceptation

des formes galéniques, contrainte des

contrôles cliniques et biologiques, limi-

tations diététiques, parfois restriction de

certaines activités physiques, limitation

de l’exposition solaire, lassitude, sensa-

tion d’isolement social, désir d’opposi-

tion parentale, besoin de liberté totale,

questionnements tacites sur l’origine du

greffon en cas de donneur décédé (sexe,

âge, cause du décès), acceptation

contrariée d’une greffe à partir d’un des

deux parents, etc. (4). À cela s’ajoutent

les autres effets visibles et incontour-

nables (retard statural lorsque l’insuffi-

sance rénale est ancienne, cicatrice de la

greffe elle-même, cicatrices abdomi-

nales liées à la malformation causale ou

au cathéter de dialyse péritonéale, cica-

trice de fistule artérioveineuse en cas

d’hémodialyse, anomalies vésicosphinc-

tériennes séquellaires, syndrome mal-

formatif associé au problème rénal,

etc.). Bref, il s’agit de la contrainte

d’être greffé alors que “les autres” ne le

sont pas.

✓L’appréciation de la non-observance

est délicate et les interventions dispo-

nibles pour l’améliorer sont hasar-

deuses. Cependant, l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) met à dis-

position des recommandations géné-

rales dont plusieurs peuvent s’appliquer

à la transplantation rénale (5).

✓L’évaluation de l’observance repose

sur deux types de méthodes, directe

(présence/absence à un rendez-vous,

prise du médicament devant un observa-

teur, dosage d’un médicament ou de son

effet biologique) ou indirecte (question-

naire rempli par le patient, comptage

des comprimés, évaluation du réappro-

visionnement, évaluation d’une réponse

clinique attendue, piluliers avec puce

incorporée au couvercle) ; s’y ajoutent

s’ajoutent des éléments subjectifs d’ap-

préciation [entretiens individuels entre

le patient et son référent, évaluation des

effets indésirables, informations four-

nies par les parents] (2). Mais le vécu de

cette évaluation chez l’adolescent peut

aller à l’encontre de l’objectif recher-

ché, et elle se doit d’être adaptée et

expliquée au patient.

✓Il existe des solutions, au moins

partielles, à la non-observance. La

principale consiste à pouvoir établir

avec l’adolescent une relation suffisam-

ment authentique pour que les raisons

de cette non-observance soient identi-

fiées et prises en compte. Il est alors

essentiel de proposer d’aménager cer-

tains horaires pour les prises médica-

menteuses ou les contrôles cliniques et

biologiques, de modifier de manière

transitoire ou définitive des schémas

d’immunosuppression à la demande et,

lorsque la fonction du greffon le permet

(priorité aux schémas d’épargne ou de

suppression des corticoïdes, remplace-

ment de la ciclosporine par le tacroli-

mus du fait de son innocuité cosmé-

tique, remplacement du mycophénolate

mofétil par l’azathioprine, qui est admi-

nistrée en une prise quotidienne et n’en-

traîne pas de trouble digestif, place du

sirolimus à préciser), de traiter efficace-

ment les problèmes dermatologiques.

De même, la reprise de la scolarité après

greffe doit être très rapide, afin que

l’image corporelle ne soit pas trop

modifiée aux yeux de l’adolescent ni au

regard des autres. Toutes ces options

font parfois peur aux cliniciens si elle

ne sont fondées “que” sur la prise en

compte de la non-observance ; en réali-

té, elles permettent souvent d’améliorer

significativement la survie actuarielle

des greffons et la qualité de vie de

l’adolescent ! Il ne faut cependant ja-

mais négliger le contexte de cette non-

observance ; elle peut accompagner un

état dépressif (secondaire aux modifica-

tions physiques, à la désillusion qui

accompagne l’idéalisation incontour-

nable de la greffe, angoisse de mort,

hypertrophie de certains risques post-

transplantation), qui s’exprime souvent

à travers des troubles des conduites ali-

mentaires ou du sommeil, justifiant une

évaluation et une prise en charge spéci-

fiques. On peut en effet observer un pas-

sage à l’acte sous forme de troubles des

conduites alimentaires, de conduites

dangereuses, de troubles du sommeil,

d’automutilation, de comportements

suicidaires. À côté de la dépression

post-transplantation, on peut observer

un état d’appauvrissement psychique,

caractérisé par une inhibition de la

spontanéité et des capacités d’expres-

sion (4). La plupart des adolescents

Le Courrier de la Transplantation - Volume V - n

o

4 - oct.-nov.-déc. 2005

226

DOSSIER

thématique

transplantés évoluent dans une structure

de soins qu’ils connaissent bien (ser-

vices de néphrologie pédiatrique) et

dont il est important de parler avec eux.

En effet, leur indifférence n’est souvent

qu’apparente, et les événements surve-

nus chez un autre enfant ou adolescent

greffé peuvent être traumatisants ou

encourageants ; il faut donc savoir leur

en parler tout en préservant le secret

médical. L’information doit rester le fil

conducteur du “contrat d’observance” :

les questionnements itératifs et les

menaces de retour en dialyse ne sont

pas souhaitables, et il est préférable

d’expliquer régulièrement le bénéfice

de tel ou tel médicament ou les méfaits

de telle ou telle situation à risque, tout

en restant dans un cadre très général que

l’adolescent sait parfaitement transpo-

ser à sa propre situation. L’information

doit donc être simple, personnalisée et

répétée, en favorisant notamment la

reformulation par l’adolescent lui-

même, cette pratique justifiant souvent

une formation spécifique de la part des

soignants. Afin d’assurer un dialogue de

qualité, il est alors essentiel de fidéliser

l’adolescent auprès d’un référent (médi-

cal ou paramédical) qui doit pouvoir lui

assurer disponibilité et confidentialité,

parfois avec l’aide d’un psychologue ou

d’un psychiatre. À cette période, il est

alors capital que l’adolescent se rende

seul en consultation, afin de reconnaître

sa responsabilité et ses compétences.

Les informations transmises aux parents

inquiets doivent impérativement respec-

ter la confidentialité, faute de quoi la

rupture de confiance adolescent-soi-

gnant pourrait être catastrophique. Il est

par ailleurs important de donner à l’ado-

lescent l’opportunité de pouvoir se pro-

jeter dans l’avenir sans attendre ses

questions, en abordant librement le pro-

blème de la contraception et des mala-

dies sexuellement transmissibles, les

possibilités de grossesse, les éventuels

effets de certains médicaments sur la

fertilité (cyclophosphamide, ganciclo-

vir) ou sur la mutagenèse (mycophéno-

late mofétil), les éventuels risques de

transmission d’une maladie génétique

(contact avec un généticien), les ouver-

tures professionnelles (la nécessité

d’une orientation spécifique ou d’une

réorientation est exceptionnelle, mais

les difficultés d’embauche sont fré-

quentes), les possibilités de chirurgie

plastique en cas de cicatrices mal accep-

tées, etc.

✓Certaines conditions sont connues

pour optimiser l’observance :traite-

ments courts, participation à un essai

thérapeutique, etc. De manière plus spé-

cifique à la transplantation rénale, la

pratique de la greffe préemptive fait

désormais partie des recommandations

et serait une solution idéale s’il n’y avait

pas pénurie d’organes provenant de

donneurs en état de mort encéphalique

(6). Cependant, pour certains praticiens,

l’absence de période “préparatoire” en

dialyse augmenterait le risque de non-

observance après transplantation, no-

tamment chez l’adolescent ; en fait, cela

n’est pas prouvé, et il est donc éthique

de proposer la greffe préemptive chaque

fois que possible et à tout âge.

TRANSITION PÉDIATRIE-MÉDECINE

D’ADULTES

Comme pour toutes les maladies chro-

niques, la transition entre les structures

pédiatriques et les structures d’adultes

n’est pas aisée, précisément en raison

des modifications psychiques et soma-

tiques de l’individu au moment où elle

se produit. Plusieurs facteurs pourraient

plaider pour un maintien dans un envi-

ronnement pédiatrique, comme le non-

achèvement de la croissance, l’existence

d’un retard psychomoteur ou un aspect

physique encore globalement infantile ;

cependant, ces arguments ne sont pas

suffisants par rapport au poids de la

majorité légale et civile. L’âge optimal

est néanmoins difficile à établir, cette

transition n’étant souvent “métabolisée”

qu’au-delà des vingt ans. Les médecins

d’adultes connaissent parfois peu cer-

taines affections (malformations de

l’appareil urinaire, maladies rénales

héréditaires, erreurs innées du métabo-

lisme), et donc le vécu qui y est associé.

De leur côté, les pédiatres tardent à res-

ponsabiliser les patients qui approchent

de l’âge adulte et connaissent mal les

problèmes qui émergent (sexualité,

insertion professionnelle, etc.). En pra-

tique, la plupart des équipes françaises

s’accordent pour effectuer ce transfert à

18 ans.

Même si la prise en charge thérapeu-

tique de la greffe est très proche, voire

identique, l’adolescent, dont les rela-

tions étaient personnalisées dans l’équipe

pédiatrique, se retrouve seul et a le sen-

timent d’être un peu abandonné dans un

service où évoluent de nombreux

adultes.

En fait, il est essentiel de faire collabo-

rer les équipes autour de l’adolescent

greffé devenant adulte et, pour cela, plu-

sieurs stratégies méritent d’être

déployées (4, 7).

✓Il convient d’intégrer précocement à

la prise en charge une guidance visant à

préparer le futur adulte et ses parents à

la notion d’autonomie et au travail de

deuil, que concrétise le transfert de

l’adolescent vers un service d’adultes.

✓Par la suite, des réunions régulières

entre les équipes s’imposent pour har-

moniser le fonctionnement global et

minimiser ainsi les différences aux yeux

de l’adolescent et de sa famille

✓Dès l’âge de 15 ou 16 ans, il est sou-

haitable que l’adolescent vienne seul

aux consultations qui ont encore lieu en

milieu pédiatrique, après en avoir expli-

qué soigneusement les raisons à l’inté-

ressé et à ses parents.

Le Courrier de la Transplantation - Volume V - n

o

4 - oct.-nov.-déc. 2005

227

DOSSIER

thématique

.../...

✓Un an avant la date prévue du trans-

fert, il convient de proposer des consul-

tations “de préparation” au transfert, ce

qui permet à l’adolescent de prendre des

contacts avec l’équipe de médecine

d’adultes tout en retournant dans la

structure pédiatrique pour le suivi et

pour discuter des éventuels problèmes

rencontrés.

✓Après le transfert, il est important de

maintenir un rythme de consultations

spécialisées suffisamment rapprochées

(par exemple tous les deux ou trois mois

pour les transplantations datant de plus

de deux ans), afin de se donner les

moyens de diagnostiquer et traiter un

rejet en temps utile, mais aussi de per-

mettre des entretiens fréquents entre le

jeune adulte et le nouveau référent, qui

doivent apprendre à se connaître et à

établir des liens de confiance.

✓Avant et après le transfert, l’instaura-

tion d’une consultation infirmière crée

un pont entre le suivi du néphrologue et

celui du “psy”, permettant à un soignant

de créer des liens privilégiés, d’établir

une certaine forme de confidentialité, et

d’apporter des conseils adaptés.

✓Il peut être intéressant de compléter

cet accompagnement humain par un

soutien documentaire (livrets, cédé-

roms, sites Internet, DVD, etc.) qui per-

mettra à l’adolescent et au jeune adulte

de revoir par lui-même certains aspects

qui nécessitent des bases théoriques.

Bien géré, ce transfert peut apporter

beaucoup au patient, tant sur le plan

personnel que sur le plan médical. Il

peut s’agir d’un déclic positif qui

conduit vers l’autonomie sous toutes ses

formes. Du côté médical, il convient

cependant de rester prudent et de n’ac-

corder qu’une confiance progressive au

patient, parfois au prix d’une très grande

disponibilité et d’une certaine souplesse,

eu égard à la rigueur de certains proto-

coles thérapeutiques. L’essentiel est que

patient et médecin sachent la vérité et

apprennent à la gérer ensemble en

bonne intelligence.

CONCLUSION

L’adolescence se termine avec la fin des

défis, des incertitudes et des attitudes

provocatrices, lorsque l’apparence phy-

sique le conforte. Cette étape essentielle

de la vie d’un greffé appartient partiel-

lement aux parents, au pédiatre, au

médecin d’adultes, au psychologue, au

psychiatre, à l’infirmière ; elle appar-

tient surtout à l’intéressé, qui n’accorde-

ra sa confiance qu’à ceux qui compren-

nent et acceptent de gérer avec lui cette

période de transition entre maternage,

indépendance et autonomie. ■

R

ÉFÉRENCES

BIBLIOGRAPHIQUES

1. Alvin P. L’adolescent et l’observance au traite-

ment. J Pediatr Puériculture 2000;13:225-9.

2. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medica-

tion. N Engl J Med 2005;353:487-97.

3. Wolff G, Strecker K, Vester U, Latta K, Ehrich

JHH. Non-compliance following renal transplanta-

tion in children and adolescents. Pediatr Nephrol

1998;12:703-8.

4. Cochat P, Vial M. Transplantation d’organes. In:

P. Alvin, D. Marcelli. Médecine de l’adolescent.

Masson, Paris 2005:293-6.

5. Sabaté E. Adherence to long-term therapies: evi-

dence for action. Geneva: World Health Organi-

zation, 2003. http://www.who.int/chronic_conditions/

adherencereport/en

6.Cochat P, Offner G. European best practice guide-

lines for renal transplantation (Part 2)- Paediatrics

(specific problems). Nephrol Dial Transplant

2002;17(suppl.4):55-8.

7.Watson A. Non-compliance and transfer from pae-

diatric to adult transplant unit. Pediatr Nephrol

2000;14:469-72.

Le Courrier de la Transplantation - Volume V - n

o

4 - oct.-nov.-déc. 2005

230

DOSSIER

thématique

.../...

1

/

4

100%