Lire l'article complet

La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 1 - mars-avril 2005

20

DOSSIER THÉMATIQUE

Mise au point

E

n dépit du fait que des progrès significatifs ont été

accomplis dans le traitement de la schizophrénie depuis

la description initiale de l’efficacité des neuroleptiques

par Delay et Deniker (1) en 1952, les thérapeutiques, même les

plus récentes, ne parviennent pas à guérir, sur le plan clinique ou

des fonctions cognitives, les schizophrènes traités. On considère

habituellement que la période initiale de l’apparition du trouble

influe sur son évolution au long cours et doit, de ce fait, être

considérée comme critique pour l’instauration d’une thérapeu-

tique. Cette approche constitue le fondement de la prévention

secondaire (2-6). Dans le but d’éviter un allongement de cette

période qui pourrait être délétère, un grand nombre de travaux

s’intéressent aujourd’hui à la détection précoce de la schizo-

phrénie. Une approche possible consiste à étudier avec attention

les caractéristiques évolutives de populations à risque important

de développer une psychose. Nous allons ainsi décrire les diffé-

rents travaux effectués sur ces populations.

DURÉE DE PSYCHOSE NON TRAITÉE ET PRONOSTIC

Loebel et al. (7) ont montré, dès 1992, qu’une plus longue durée

de psychose non traitée (DUP) chez des patients ayant présenté

leur premier épisode était associée à une rémission plus tardive

et moins fréquente. Toutefois, d’autres études n’ont pas répliqué

ces résultats (8). Ces données ont été initialement interprétées

* Service hospitalo-universitaire de psychiatrie, CHU Charles-Nicolle, Rouen,

et INSERM U614, faculté de médecine et de pharmacie.

** Service de psychiatrie, CHU Saint-Antoine, Paris.

Prévention secondaire de la schizophrénie :

données issues de l’étude des populations à risque

Schizophrenia secondary prevention: data from high-risk populations

●

F. Thibaut*, P. Nuss**

L’identification et la gestion précoces d’un premier épisode

de schizophrénie restent difficiles en raison du manque de

spécificité des symptômes prodromaux. Cependant, la durée

de la psychose non traitée semble avoir une influence

importante sur son devenir à long terme. En tout état de

cause, en l’absence d’évaluation bien définie des prodromes

de schizophrénie, l’utilisation extensive des traitements

pharmacologiques (antipsychotiques et/ou antidépresseurs)

peut être préjudiciable aux 60 % des sujets prodromaux qui

ne développeront pas la schizophrénie.

Beaucoup d’équipes de recherche dans le monde essaient de

définir des populations à risque en ayant recours à des mar-

queurs cliniques, neuropsychologiques ou neurophysiolo-

giques. Nous sommes pourtant encore loin de pouvoir pré-

voir de façon précise la schizophrénie. Les recommandations

concernant l’usage des antipsychotiques pour ces sujets à

haut risque, en l’absence de symptômes prodromaux, font

toujours défaut.

Mots-clés : Sujets à haut risque – Schizophrénie – Facteurs

de risque génétique – Traitement précoce – Prévention

secondaire – Prodromes.

R É S U M É

R É S U M É

The early recognition and management of a first episode of

schizophrenia remains difficult due to the lack of specificity

of prodromal symptoms. However, the duration of untreated

psychosis seems to have a major influence on the long term

outcome of the disorder. Somehow, in the absence of well

defined risk estimates for the schizophrenia prodromes, the

widespread use of pharmacological interventions (anti-

SUMMARY

SUMMARY

psychotics or, to a lesser extent, antidepressants) may be

prejudicial to the estimated sixty percent of prodromal sub-

jects who will not develop schizophrenia. Many research

teams, around the world, are trying to define at-risk popu-

lation using clinical, neuropsychological or neurophysio-

logical markers. However, we are far from accurate pre-

diction of the disease. The rationale for the use of

antipsychotics in these non prodromal high-risk subjects is

still lacking.

Keywords: High-risk subjects – Schizophrenia – Genetic lia-

bility – Early treatment – Secondary prevention – Prodromes.

La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 1 - mars-avril 2005

Mise au point

21

comme suggérant un effet “toxique” de la psychose, susceptible

d’induire par elle-même des anomalies neurobiologiques (9). Des

études récentes, s’appuyant sur des tests neuropsychologiques ou

sur des études d’IRM, ne confirment pas cette hypothèse (10).

Néanmoins, Barnes et al. (8) ont pu mettre en évidence l’exis-

tence d’une altération plus importante sur une tâche de change-

ment attentionnel pour les DUP longues (plus de six mois) par

rapport aux DUP plus courtes. De nombreux problèmes métho-

dologiques se posent concernant l’analyse de la DUP. Ils sont

évoqués dans ce numéro dans l’article de P. Nuss et al (page 6 et

suivantes).

De ce fait, l’usage de traitements pharmacologiques pendant la

phase des prodromes de la maladie ne fait pas l’unanimité quant

à sa faisabilité et/ou à son innocuité. Pour tenter d’apprécier l’in-

térêt d’une telle approche, plusieurs modèles d’intervention pré-

coce mis en œuvre par diverses équipes de par le monde ont été

analysés. Ils concernent soit le traitement des premiers épisodes

psychotiques, soit celui des sujets à haut risque. Le “Case Mana-

gement”,les traitements neuroleptiques à faible dose, la psycho-

éducation familiale ainsi que diverses thérapies de groupes de

patients prodromaux constituent les différentes approches théra-

peutiques mises en œuvre. Quelques études publiées récemment

rendent compte de l’intérêt et des limites de ces prises en charge

sur des durées s’étendant de un à cinq ans. Toutefois, la compa-

raison de ces données est difficile, comme le font remarquer

Edwards, McGorry et Pennell (11), dans la mesure où il existe

une grande diversité des approches selon les services concernés.

Néanmoins, si les méthodes ne peuvent être comparées, les

données issues de populations, certes spécifiques, mais carac-

térisées par des sujets à haut risque peuvent offrir un canevas

sur lequel chaque service clinique, en cohérence avec son

fonctionnement propre, peut orienter ses pratiques en ce qui

concerne la prise en charge des sujets présentant des signes

prodromaux.

DÉFINITION DE LA POPULATION À RISQUE

La prise en charge précoce des sujets à risque de schizophrénie

concerne deux aspects. Le premier porte sur l’intérêt, en termes

de guérison de l’épisode et de qualité de l’amélioration clinique,

d’une prise en charge précoce des patients prodromaux. Le

deuxième concerne l’utilité de la prise en charge de sujets tota-

lement asymptomatiques, mais porteurs d’un risque génétique

pour le trouble. Dans ce dernier cas, l’identification d’adolescents

à haut risque de devenir psychotiques conduirait à une prise en

charge avant même le début des prodromes de la psychose. Cette

approche résulte du fait que l’on connaît, par de nombreuses

études de familles, de jumeaux et d’adoptions, l’importance du

poids de la génétique dans la schizophrénie. Cela, en dépit du fait

que les gènes n’ont jusqu’alors pas été identifiés. En l’absence de

tests génétiques, on peut identifier ces populations à traiter

précocement selon deux modalités. La première consiste à étu-

dier prospectivement ou rétrospectivement l’enfance des sujets

devenus schizophrènes à l’âge adulte. Les manifestations pré-

monitoires spécifiques retrouvées seraient significativement associées

au développement ultérieur d’une schizophrénie ou d’un trouble

du spectre clinique de la schizophrénie. Cette approche est

décrite ici même dans l’article “Avant la psychose ou le génie des

origines. Prodromes, vulnérabilité à la psychose”. La deuxième

modalité d’étude consiste à étudier de manière prospective les

enfants de patients schizophrènes ou des sujets schizotypiques.

Ces derniers, potentiellement à risque génétique, pourraient

présenter des symptômes ou des traits biologiques, électrophy-

siologiques ou neuropsychologiques associés à la vulnérabilité à

la psychose. L’identification de tels marqueurs aiderait à la mise

en place de prises en charge précoces.

Descendants du premier degré de sujets schizophrènes

Diverses études longitudinales prospectives ont étudié les carac-

téristiques sociales, psychologiques et biologiques identifiables

précocement chez des individus exempts de toute psychopatho-

logie mais présentant un risque statistique plus élevé de schizo-

phrénie.

Dans le projet New York High-Risk Project (NYHRP) instauré en

1971, des enfants de parents schizophrènes ou présentant un

trouble affectif ont été suivis jusqu’au début de leur vie d’adulte.

Leur consommation de toxiques (abus de substances) a fait l’ob-

jet d’une attention particulière.

L’étude des sujets à haut risque d’Édimbourg (EHRS) a débuté

pour sa part dans les années 1990. Elle s’intéresse également aux

individus pour lesquels il existe un risque génétique plus élevé de

développer une schizophrénie. Elle inclut les enfants pour les-

quels il existe au moins deux parents du premier ou du second

degré présentant une psychose. Dans cette population, on attend

un risque de développement du trouble d’environ 10 %.

On a pu mettre en évidence, chez les jeunes suivis dans le

NYHRP, des déficits de la mémoire verbale, une incoordination

motrice et un trouble de l’attention (CPT) chez respectivement

83 %, 75 % et 58 % des sujets qui ont développé une psychose

ou un trouble du spectre clinique de la schizophrénie. Il existe

cependant un taux de faux positifs chez les sujets qui n’ont pas

développé la schizophrénie, à hauteur de 18 % pour ceux ayant

des déficits attentionnels dans l’enfance et de 28 % pour ceux

présentant des déficits mnésiques (12).

Dans l’EHRS, Johnstone et al. (13) ont mis en évidence l’exis-

tence de davantage de difficultés psychologiques, d’un niveau

d’éducation académique plus bas et d’un taux d’emploi plus

faible dans un groupe de jeunes adultes (16-25 ans) à haut risque,

à l’issue de quatre ans de suivi. L’abus de drogue, plus élevé dans

cette population, ne peut à lui seul expliquer ce résultat.

L’étude d’Amminger (14) (NYHRP) nous apporte une informa-

tion importante à ce sujet. Cet auteur a pu montrer que 67 % des

enfants identifiés comme “à risque génétique” (dont les parents

sont schizophrènes ou du spectre psychotique) présentent les cri-

tères d’abus de substances, contre 20 % chez les enfants dont les

parents sont indemnes de troubles psychiatriques.

Il est néanmoins souvent difficile, dans ces cohortes à haut risque,

de faire la part de ce qui est attribuable à la relation précoce

parent-enfant et de ce qui serait lié au facteur génétique propre-

ment dit.

La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 1 - mars-avril 2005

DOSSIER THÉMATIQUE

Mise au point

22

Personnalité schizotypique et risque génétique

Une susceptibilité génétique isolée n’est habituellement pas suf-

fisante pour conduire aux manifestations cliniques de la schizo-

phrénie. Les influences environnementales sont importantes dans

l’expression de ces dernières. Afin d’essayer d’identifier la part

de susceptibilité génétique “non exprimée” chez les sujets à

risque génétique, on a étudié divers traits psychopathologiques

présents chez les apparentés de patients schizophrènes. Ces traits

s’appellent “schizotypie” et sont présents chez 7 à 14 % des

apparentés de premier degré des patients schizophrènes.

Les modèles étiologiques tels que celui de Meehl (modèle du

locus majeur isolé) ou celui de Gottesman et Schield (modèle à

niveau de seuil multifactoriel) s’accordent sur le fait que les traits

schizotypiques peuvent refléter une susceptibilité génétique à la

schizophrénie. Les études sur les populations à haut risque sup-

posent ainsi l’existence d’une certaine continuité entre traits de

personnalité schizotypiques et schizophrénie elle-même. Cepen-

dant, le rapport exact entre la schizotypie et la schizophrénie est

complexe et mal connu (15). La plupart des analyses fondées sur

l’étude de la descendance des schizophrènes ou sur celle de sujets

présentant une personnalité schizotypique ne peuvent pas être

directement extrapolées à la détection des individus préschizo-

phréniques en population générale. Elles peuvent davantage

être utiles à l’identification de marqueurs biologiques ainsi qu’à

la compréhension du processus de transition vers la psychose.

Certains de ces dysfonctionnements prémorbides peuvent servir

d’indicateurs phénotypiques des gènes de susceptibilité à la

schizophrénie.

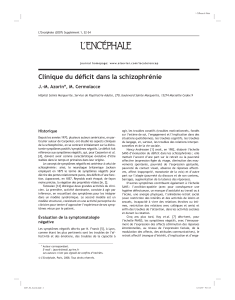

APPORT DES ENDOPHÉNOTYPES DANS L’ÉTUDE

DES SUJETS À RISQUE

Les liens de causalité entre symptômes cliniques et génétiques ne

sont pas aisés à établir. C’est pourquoi de nombreux travaux ten-

tent d’approcher ce lien par le biais de l’analyse de corrélations

entre des dysfonctionnements à l’échelon neuronal et des ano-

malies biologiques dans la schizophrénie, d’une part, et la géné-

tique, d’autre part.

Le fait que les groupes à haut risque expriment de nombreuses

anomalies neurocognitives caractéristiques a servi de modèle

d’étude. On a cherché à établir un lien entre certains troubles du

traitement de l’information et certaines caractéristiques géné-

tiques. Ces modalités ont été explorées, tant pendant les périodes

symptomatiques que lors des périodes de rémission, ou encore

chez des sujets prémorbides. On a ainsi distingué des marqueurs

de “vulnérabilité cognitive” pour lesquels on a tenté d’identifier

des gènes candidats. Plusieurs méthodes neuropsychologiques ou

électrophysiologiques ont été employées dans cette intention. On

citera les mesures de l’attention, des mouvements de la poursuite

oculaire ou les potentiels évoqués auditifs. Les phénotypes mesu-

rables qui sont ainsi évalués sont appelés endophénotypes (car

non observables cliniquement). Ils doivent être héritables et s’ex-

primer avant le début de la maladie, être stables dans le temps

(indépendamment des traitements et des phases cliniques) pour

avoir le statut de marqueur de trait.

Mesures de l’attention

Beaucoup d’études suggèrent un dysfonctionnement cognitif

général chez les schizophrènes. On note particulièrement une

diminution des capacités attentionnelles. Cette diminution est

surtout manifeste pour les tâches à haut niveau de demande

cognitive. On peut penser que ces dernières sollicitent des

systèmes neurobiologiques dont la structure ou la fonction

pourraient comporter une part génétiquement liée au risque de

schizophrénie.

Egan et al. (16), en utilisant le Continuous Performance Test

(CPT - version 1-9), ont rapporté un risque relatif (RR) de 2,1

pour des apparentés de patients dont les scores étaient d’un écart

type en dessous de ceux des témoins, et un RR de 3,3 pour des

apparentés de patients ayant deux déviations standard sous la

moyenne des témoins. Une déviation standard en dessous de la

moyenne du groupe comparateur a été retrouvée chez 50 % des

patients, 24 % de leurs apparentés et 18 % des témoins. Dans le

NYHRP, un index attentionnel altéré est prédictif d’une transi-

tion vers la psychose (ou vers le spectre psychotique) chez 58 %

des sujets. Le taux de faux positifs est de 18 % dans cette étude

(12).

Mouvements oculaires (poursuite lente et tâche des antisaccades)

Beaucoup d’études ont été publiées à propos d’anomalies de la

poursuite oculaire chez les patients schizophrènes ou leurs appa-

rentés. Elles ont presque toutes indiqué une altération significa-

tive de cette poursuite, puisqu’on la retrouve chez 50 à 85 % des

patients et chez 50 % des apparentés du premier degré. Seuls 8 %

de sujets contrôles présentent cette anomalie. Cette atteinte

semble porter sur les processus d’initiation et de maintien de la

poursuite oculaire lente. On a pu démontrer que l’atteinte de la

poursuite oculaire co-ségrège avec une anomalie déjà décrite

chez ces patients sur le chromosome 6. Ce trouble de la poursuite

oculaire lente semble s’exprimer chez les familles de schizo-

phrènes de façon compatible avec une modalité de transmission

autosomique dominante (pour revue, voir 17). On a aussi pu

montrer l’existence, chez les patients schizophrènes et leurs appa-

rentés, d’un déficit dans la capacité d’inhibition dans les tâches

d’antisaccades (capacité du sujet à porter son regard le plus rapi-

dement possible du côté diamétralement opposé à la cible qui

s’allume ; ce test permet d’évaluer la capacité du sujet à inhiber

une réponse réflexe vers la cible et mesure le temps de latence de

la réponse vers une cible imaginaire opposée à la cible réelle). De

ce fait, les anomalies associées aux tâches d’antisaccades ainsi

que les altérations de la poursuite oculaire lente pourraient servir

à identifier les apparentés porteurs de la prédisposition génétique

pour la schizophrénie (18).

Potentiels évoqués auditifs de moyenne latence (P50)

L’ensemble des troubles de l’attention présents dans la psychose

peut refléter une altération générale des processus inhibiteurs

dans le système nerveux central (SNC) chez les sujets schi-

zophrènes. Ces processus inhibiteurs permettent, au sein des

réseaux neuronaux cérébraux, de discriminer les stimuli perti-

nents du bruit de fond de l’activité cérébrale. Les neurophysiolo-

gistes caractérisent l’inhibition cérébrale à l’aide d’un paradigme

La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 1 - mars-avril 2005

Mise au point

23

conditionnel au cours duquel on expose les sujets à des stimuli

appariés. Une réduction de l’inhibition de l’onde P50 à des stimuli

auditifs répétés a ainsi été observée chez environ 80 % des patients

schizophrènes et chez 50 % de leurs apparentés. Cette anomalie

de réponse est retrouvée chez moins de 10 % des sujets témoins.

Le déficit d’inhibition de l’onde P50 retrouvé dans les familles

des patients schizophrènes est compatible avec une transmission

autosomique dominante. Une première étude de linkage a pu

mettre en évidence un lien entre l’altération de l’inhibition de

l’onde P50 et la région chromosomique 15q14. D’autre études

ont retrouvé une association positive entre des polymorphismes

situés sur ce gène ou son “duplicata” et l’absence de filtrage sen-

soriel évalué par le paradigme du P50 (19, 20). Cette zone s’est

avérée être le locus du gène codant pour la sous-unité α7 du

récepteur nicotinique à l’acétylcholine, laquelle est impliquée

dans l’activation cholinergique des interneurones hippocam-

piques (21).

L’identification du risque génétique pour la schizophrénie pourrait

vraisemblablement augmenter en puissance en s’appuyant sur des

études génétiques qui croiseraient plus d’un endophénotype (18).

Par quels mécanismes ces marqueurs potentiels pris isolément ou

en association augmentent-ils (ou éventuellement diminuent-ils)

le risque de développer la maladie ? Et s’ils le font, quelle est leur

importance dans ce risque ? Pour tenter d’apporter une réponse à

ces questions, l’identification des anomalies moléculaires au

niveau de gènes candidats et la détermination du rôle exact de ces

anomalies dans la genèse de la maladie psychotique sont des pistes

de recherche excitantes et prometteuses (pour revue, voir 22).

CONCLUSION

La détermination de marqueurs de risque génétique pour la schi-

zophrénie souffre de l’absence d’études répliquées et générali-

sables. Malgré cette absence de données fiables, on assiste à une

augmentation des prescriptions d’antipsychotiques chez les

patients présentant des manifestations prodromales. Cette ten-

dance pourrait être préjudiciable si elle était appliquée à de jeunes

sujets à risque de schizophrénie sans que l’on connaisse précisé-

ment le taux d’évolution vers la schizophrénie de ces sujets pro-

dromaux (23).

Dans la mesure où toute intervention est éventuellement porteuse

d’un effet iatrogène, il convient lorsqu’on le fait de pouvoir s’ap-

puyer sur des marqueurs fiables. Or, la plupart des marqueurs cli-

niques ou neuropsychologiques de risque identifiés ont une faible

valeur prédictive positive. Des facteurs de risque plus sûrs tels

que les facteurs génétiques sont de ce fait très attendus par les cli-

niciens. Des efforts d’identification de tels facteurs sont actuel-

lement en cours. Cependant, évaluer le risque à l’échelle d’une

population paraît envisageable, alors que l’évaluation du risque

à l’échelon individuel est beaucoup plus complexe.

Dans ce contexte, les thérapies cognitives, dont les effets iatro-

gènes sont faibles, doivent être privilégiées. Notamment, elles

peuvent s’appliquer plus aisément sur des sujets qui s’avéreront

être de faux positifs. En revanche, les traitements pharmacolo-

giques, qui sont potentiellement plus puissants mais qui peuvent

produire des effets secondaires, particulièrement chez les ado-

lescents dont le cerveau est en phase de développement, doivent

être utilisés avec circonspection. Dans l’étude de McGorry (24),

parmi 60 sujets à risque, on a assisté au développement d’une

psychose à six mois chez 12 % de ceux inclus dans le bras com-

portant un traitement neuroleptique contre 35 % de ceux du

groupe non traité. Cela signifie qu’au moins 65 % des sujets

inclus ne nécessitaient pas de traitement pharmacologique.

Tsuang et al. (25) se sont concentrés sur la “schizotaxia”, terme

que Meehl a introduit en 1962, pour décrire la prédisposition, ou

la vulnérabilité génétique, à la schizophrénie. Cette dernière ne

mène inévitablement ni à la schizophrénie ni au trouble de la per-

sonnalité schizotypique. Ce syndrome est caractérisé par l’exis-

tence de symptômes négatifs, par une atteinte neuropsycholo-

gique et par un dysfonctionnement psychosocial. Toutefois,

Tsuang souligne le fait qu’“une des difficultés dans la mise en

application d’un protocole de traitement de la schizotaxie est le

manque de définition consensuelle du terme”.

Nous manquons donc actuellement de données rigoureuses per-

mettant de déterminer l’indication des antipsychotiques chez des

sujets prodromaux n’appartenant pas au groupe à haut risque que

nous venons de décrire. Cela, notamment, en raison du fait qu’il

n’existe pas de preuve réelle de l’existence d’une hyperdopami-

nergie chez les sujets prodromaux, si ce n’est chez quelques

sujets schizotypiques. En outre, des auteurs ont rapporté des don-

nées controversées concernant l’efficacité des inhibiteurs de la

recapture de la sérotonine (IRS) dans la prévention de la schizo-

phrénie chez les sujets prodromaux (23). Ces données soulignent

la complexité des anomalies neurobiologiques en jeu lors des

périodes de transition vers la psychose, surtout manifestes chez

les sujets à haut risque. Les modes de réponse individuelle au

traitement et les taux de transition vers la psychose varient cer-

tainement au sein de la population à risque. Dans l’état actuel de

nos connaissances, il est exclu de traiter les sujets, même à haut

risque, sans symptômes prodromaux ou cliniques de la schizo-

phrénie. Nous devrons attendre encore quelques années avant de

pouvoir répondre à ces questions. En revanche, l’information

et la prise en compte des risques environnementaux (usage ou

abus de cannabis, infections virales périnatales, complications

obstétriques, etc.) peuvent d’ores et déjà être intégrées dans la

prévention secondaire de la schizophrénie.

■

R

ÉFÉRENCES

B

IBLIOGRAPHIQUES

1.

Delay J, Deniker P. Méthodes chimiothérapiques en psychiatrie. Paris: Masson,

1961:496 p.

2.

Crow TJ, MacMillian JF, Johnson AL, Johnstone EC. The Northwick Park

study of first episodes of schizophrenia - II. A randomised controlled trial of pro-

phylactic neuroleptic treatment. Br J Psychiatry 1986;148:120-7.

3.

Wyatt RJ. Early intervention for schizophrenia: can the course of the illness be

altered? Biol Psychiatry 1995;38:1-3.

4.

Birchwood M, MacMillan JF. Early intervention in schizophrenia. Aust NZ J

Psychiatry 1993;27:374-8.

5.

Mc Glashan TH. Early detection and intervention of schizophrenia: rationale

and research. Br J Psychiatry 1998;172(S33):3-6.

La Lettre du Psychiatre - vol. I - n° 1 - mars-avril 2005

DOSSIER THÉMATIQUE

Mise au point

24

6.

Verdoux H, Liraud F, Bergey C et al. Is the association between duration of

untreated psychosis and outcome confounded? A two year follow-up study of first-

admitted patients. Schizophr Res 2001;49:231-41.

7.

Loebel AD, Lieberman JA, Alvir JMJ et al. Duration of psychosis and outcome

in first-episode schizophrenia. Am J Psychiatry 1992;149:1183-8.

8.

Barnes TRE, Hutton SB, Chapman MJ et al. West London first-episode study

of schizophrenia. Clinical correlates of duration of untreated psychosis. Br J

Psychiatry 2000;177:207-11.

9.

Wyatt RJ. Early intervention with neuroleptics may decrease the long-term

morbidity of schizophrenia. Schizophr Res 1991;5:201-2.

10.

Hoff AL, Sakuma M, Razi K et al. Lack of association between duration of

untreated illness and severity of cognitive and structural brain deficits at first epi-

sode of schizophrenia. Am J Psychiatry 2000;157:1824-8.

11.

Edwards J, McGorry PD, Pennell K. Models of early intervention in psycho-

sis: an analysis of service approaches. In : Birchwood M, Fowler D, Jackson D

(ed.) Early intervention in psychosis. John Wiley & Sons. Ltd 2000:281-314.

12.

Erlenmeyer-Kimling L, Rock D, Roberts SA et al. Attention, memory, and

motor skills as childhood predictors of schizophrenia-related psychoses: the New

York High-Risk Project. Am J Psychiatry 2000;157(9):1416-22.

13.

Johnstone EC, Abukmeil SS, Byrne M et al. Edinburgh High Risk Study –

Findings after four years: demographic, attainment and psychopathological

issues. Schizophr Res 2000;46:1-15.

14.

Amminger GP, Pape S, Rock D et al. Relationship between childhood beha-

vioral disturbance and later schizophrenia in the New York High-Risk Project. Am

J Psychiatry 1999;156:525-30.

15.

McDonald AW, Pogue-Geile MF, Debski TT, Manuck S. Genetic and environmental

influences on schizotypy: a community-based twin study. Schizophr Bull 2001;27(1):47-58.

16.

Egan MF, Goldberg TE, Gscheidle T et al. Relative risk of attention

deficits in siblings of patients with schizophrenia. Am J Psychiatry

2000;157(8):1309-16.

17.

Calkins ME, Iacono WG. Eye movement dysfunction in schizophrenia: a heritable

characteristic for enhancing phenotype definition. Am J Med Genet 2000; 97:72-6.

18.

Louchart de la Chapelle S, Nkam I, Houy E et al. A concordance study

of three electrophysiological measures in schizophrenia. Am J Psychiatry

2005;162(3):466-74.

19.

Raux G, Bonnet-Brilhault F, Louchart S et al. The – 2bp deletion in exon 6 of

the “alpha 7-like” nicotinic receptor subunit gene is a risk factor for the P50 sen-

sory gating deficit. Mol Psychiatry 2002;7:1001-10.

20.

Houy E, Raux G, Thibaut F et al. The promoter – 194C polymorphism of the

nicotinic alpha 7 receptor gene has a protective effect against the P50 sensory

gating deficit. Mol Psychiatry 2004;9:320-2.

21.

Adler LE, Freedman R, Ross RG et al. Elementary phenotypes in the neuro-

biological and genetic study of schizophrenia. Biol Psychiatry 1999;46:8-18.

22.

Thibaut F. Génétique de la schizophrénie. Paris: Ed J Libbey, 2003: 145 p.

23.

Cornblatt BA, Lencz T, Kane JM. Treatment of the schizophrenia prodome: is

it presently ethical? Schizophr Res 2001;51:31-8.

24.

McGorry PD, Phillips LJ, Yung AR et al. A randomised controlled trial of

intervention in the prepsychotic phase of psychotic disorders. Schizophr Res

2000;41(1):9.

25.

Tsuang MT, Stone WS, Faraone SV. Towards the prevention of schizophrenia.

Biol Psychiatry 2000;48:349-56.

Pub

Effexor

1

/

5

100%