Facteurs étiopathogéniques de la schizophrénie acquis D

Dossier thématique

Dossier thématique

164

La Lettre du Psychiatre - Vol. IV - n° 6 - novembre-décembre 2008

Les acquis

Facteurs étiopathogéniques de la schizophrénie

C. Demily*, F. Thibaut**

L’

introduction du concept de vulnérabilité à la maladie

schizo phrénique n’est pas une donnée récente, puisque

E. Kraepelin, en 1896, avait déjà souligné l’existence de

troubles cognitifs prémorbides à la maladie. La grande variabilité

des expressions cliniques et des regroupements syndromiques de la

schizophrénie explique pour une large part pourquoi il s’agit, encore

aujourd’hui, d’une pathologie dont les facteurs étiopathogéniques

sont mal connus. Cependant, loin des querelles idéologiques, un

consensus plaide actuellement en faveur d’un modèle étiopathogé-

nique complexe selon lequel une vulnérabilité génétique combinée

à des facteurs environnementaux pourrait aboutir à l’expression

de la maladie. En effet, on peut supposer que des individus ayant

une vulnérabilité génétique à la schizophrénie vont, en fonction

de leur environnement, développer ou non la maladie ou alors

présenter un phénotype intermédiaire appartenant au spectre de

la schizophrénie, tel qu’un trouble de la personnalité du registre

de la schizotypie. Nous en aborderons les principaux points, mais

notre revue ne saurait, ici, être exhaustive.

Actuellement, l’hypothèse neurodéveloppementale de la schizo-

phrénie – introduite par T. Clouston en 1891 – figure parmi les

modèles les mieux étayés de la littérature. Les données fournies

par l’imagerie cérébrale plaident en faveur de cette hypothèse qui

engendre la notion de “phase de latence” : des lésions cérébrales

survenant au cours du développement pourraient aboutir à la

survenue retardée de symptômes psychotiques. L’hypothèse neuro-

développementale dite “précoce” postule que des perturbations

du développement cérébral pourraient survenir de manière très

précoce au cours de la vie intra-utérine. Des facteurs génétiques

majoritaires pourraient ainsi combiner leurs effets avec des facteurs

environnementaux pré- ou périnataux pour aboutir, in fine et

à l’adolescence, au phénotype “schizophrénie”. À cet égard, des

troubles spécifiques du langage (comme une écholalie) ainsi que

des troubles de la coordination motrice ont été observés chez des

enfants de 4 et 7 ans devenus ultérieurement schizophrènes, mais

leur valeur prédictive reste faible. L’hypothèse développementale

dite “tardive” postule que des dysfonctionnements développemen-

taux affecteraient la maturation cérébrale durant l’adolescence, par

une perturbation de l’élimination des connexions synaptiques en

excès ou par des processus anormaux de myélinisation. Une étude

princeps prospective menée en imagerie fonctionnelle chez des

sujets vulnérables à la schizophrénie, et en ayant effectivement déve-

loppé une ultérieurement, atteste du caractère évolutif des lésions

cérébrales mises en évidence, qui atteignaient la substance grise des

régions parahippocampique, orbitofrontale et cérébelleuse.

L’hypothèse neurodégénérative classique de la schizophrénie entraî-

nant une cicatrice du tissu cérébral semble moins séduisante en

raison de l’absence de gliose dans le cerveau des sujets schizoph-

rènes après analyse post mortem. La principale limite de cette

observation est le nombre très faible de sujets inclus dans ce type

d’études. Cependant, la mort cellulaire apoptotique peut entraîner

une disparition silencieuse du neurone, sans réaction gliale ou

inflammatoire. Différentes protéines (de la famille Bcl-2) stimulent

ou au contraire inhibent l’apoptose. Chez les schizophrènes, le taux

de Bcl-2 semble réduit au niveau du cortex temporal et pourrait

rendre ainsi le cerveau de ces sujets plus sensible aux phénomènes

d’apoptose. De plus, il est désormais acquis que l’administration

de phencyclidine (antagoniste des récepteurs glutamatergiques

NMDA) exerce une excitotoxicité sur le tissu cérébral et permet de

produire des symptômes schizophréniques chez des sujets sains.

B.A. Morel, après la description de “l’idiotie acquise des jeunes

gens”, fut l’un des premiers auteurs à discuter l’idée que les

psychoses puissent être héréditaires. Toutes les études d’agrégation

familiale attestent de l’existence d’une concentration familiale de

la schizophrénie, sans transmission mendélienne identifiable.

Le risque de présenter la maladie pour les frères et sœurs (9 %)

et les enfants (13 %) de patients schizophrènes est environ dix

fois supérieur à celui de la population générale. Les études de

jumeaux aident à caractériser la composante génétique de la

maladie schizophrénique. Elles mettent en évidence une concor-

dance morbide pour la maladie plus élevée chez les monozygotes

(40 à 70 %) que chez les dizygotes (15 %). L’importance du facteur

génétique dans la transmission de la maladie est conforté par les

études d’adoption, puisque les enfants adoptés de parents biolo-

giques schizophrènes ont un risque accru (5,6 %) de développer

une schizophrénie par rapport aux enfants adoptés de parents

biologiques non schizophrènes (0,9 %).

Deux types de méthodes sont utilisés classiquement en génétique

pour localiser et identifier les gènes impliqués dans le détermi-

nisme d’une maladie : les études de liaison et les études d’asso-

ciation. À ce jour, pour la schizophrénie, aucune de ces stratégies

usuelles n’a permis d’identifier de manière reproductible l’existence

d’un gène majeur transmis selon un modèle mendélien classique.

L’hypothèse d’un modèle de transmission polygénique multifac-

toriel paraît donc beaucoup plus plausible : un grand nombre de

gènes combinent leurs effets avec la composante environnemen-

tale pour créer le phénotype “schizophrénie”. Face à la complexité

de ce type de modèle, il s’avère donc nécessaire de développer

des stratégies alternatives de recherche en génétique.

* Service hospitalo-universitaire du Pr Terra, centre hospitalier Le Vinatier, Bron ; ** Service hospi-

talo-universitaire de psychiatrie, hôpital Charles-Nicolle, Inserm U614, UFR de médecine, Rouen.

PSY 6 nov.-déc. 08.indd 164 17/12/08 11:33:59

Dossier thématique

Dossier thématique

165

La Lettre du Psychiatre - Vol. IV - n° 6 - novembre-décembre 2008

Faits nouveaux

Un des premiers écueils auquel se heurtent les stratégies

classiques en génétique est la complexité à considérer dans son

entièreté le phénotype “schizophrénie”. Il semble donc impératif

de “démembrer” cette entité si complexe. Les endophénotypes

sont des marqueurs phénotypiques associés à la maladie et

mesurables, présents chez les sujets schizophrènes et leurs

apparentés. Ils obéissent parfois à un mode de transmission

génétique plus simple et identifiable.

L’étude simultanée de plusieurs marqueurs électrophysio-

logiques, répondant aux critères des endophénotypes, semble

être une perspective novatrice intéressante. Dans cette optique,

une étude récente a combiné trois paradigmes : l’enregistre-

ment de l’onde P50 des potentiels évoqués auditifs (qui permet

d’évaluer les capacités de filtrage sensoriel des patients schi-

zophrènes), le paradigme des antisaccades lors de l’étude des

mouvements oculaires (qui nécessite l’intégrité des cortex

pariétal et préfrontal) et la poursuite oculaire lente dans une

population de 81 sujets schizophrènes, 25 apparentés et 60 sujets

contrôles. Le paradigme de l’onde P50 et celui des antisaccades

semblent puissants pour distinguer les sujets schizophrènes,

leurs apparentés et les témoins.

L’analyse des remaniements chromosomiques semble également

être une stratégie plus intéressante dans l’étude de la génétique

de la schizo phrénie. En effet, lorsque dans l’expression phénoty-

pique d’un réarrangement chromo somique connu et identifiable

se manifeste une augmentation de la fréquence des symptômes

schizophréniques, il semble judicieux d’envisager que cette

région puisse contenir un ou des gènes impliqués dans la schizo-

phrénie. L’implication du chromosome 22 dans le déterminisme

de la schizophrénie a été suggérée par la comorbidité fréquente

entre syndrome de DiGeorge et symptômes schizophréniques.

Les sujets DiGeorge ou atteints du syndrome vélo-cardio-facial

présentent une délétion hétérozygote de la région 22q11 entraî-

nant un phénotype particulier (dont une dysmorphie faciale et

des anomalies cardiaques), associé à des symptômes schizo-

phréniques dans 25 à 35 % des cas. Plusieurs études génétiques

portant sur les gènes de cette région ont été menées, révélant

l’association de certains polymorphismes avec la schizophrénie.

Certaines variations du gène PRODH (codant une enzyme de

dégradation de la proline) sont associées à une hyperprolinémie

retrouvée de manière significative chez les sujets présentant un

trouble schizo-affectif. Le gène COMT, situé également dans la

région 22q11, code la cathécol-O-méthyltransférase, enzyme

de dégradation des catécholamines, notamment de la dopa-

mine. Dans la psychose schizophrénique, le cortex préfrontal

est hypoactivé lors de la réalisation d’une tâche impliquant la

mémoire de travail, en lien avec une hypoactivation des neurones

dopaminergiques mésocorticaux. Les polymorphismes fonc-

tionnels Val/Val et Val/ Met situés en position 108 et 158 de

la COMT correspondent à une activité enzymatique haute,

alors que le polymorphisme Met/ Met correspond à une activité

normale. L’allèle Val serait donc possiblement à l’origine d’un

hypercatabolisme dopaminergique. Plusieurs études d’associa-

tion ont mis en évidence une augmentation de la transmission

de l’allèle Val chez les patients schizophrènes et leurs apparentés

par rapport à une population témoin, et suggèrent que l’allèle

Val aurait un rôle possible de facteur de vulnérabilité dans un

sous-groupe de schizophrénie, mais là encore les données sont

controversées. Une étude plus récente a directement corrélé, et

de manière significative, les performances cognitives, évaluées

grâce au test de Wisconsin, à l’analyse des différents polymor-

phismes fonctionnels du gène COMT dans une population de

sujets sains. Le génotype Val/Val serait corrélé à de mauvaises

performances cognitives au test de Wisconsin.

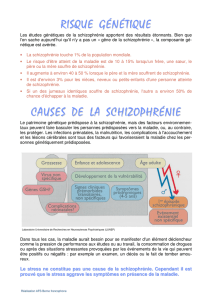

Cependant, l’existence de facteurs de vulnérabilité génétique

n’est pas suffisante pour développer une schizophrénie. Dans

cette optique, les modèles d’interaction gène/environnement

sont prometteurs dans la détermination de l’étiopathogénie de

la maladie. Parmi les facteurs environnementaux précipitants,

on citera l’exemple du cannabis. Une consommation précoce

(durant la préadolescence) pourrait être associée à un risque

plus important de manifestations psychotiques à l’adolescence.

La majorité des individus consommant du cannabis ne déve-

lopperont pas une psychose, ce qui suggère que certains sujets

pourraient présenter une vulnérabilité génétique aux effets du

cannabis. Dans cette perspective, il a été suggéré que le poly-

morphisme Val158Met du gène COMT puisse opérer comme

un facteur de risque à la psychose dans un contexte environ-

nemental favorisant. Dans une vaste cohorte prospective de

1 037 enfants, les sujets présentant le polymorphisme Val/Val

du COMT ont un risque accru de développer des phénomènes

psychotiques à l’âge de 25 ans (éléments délirants, hallucina-

tions ou trouble schizo phréniforme) lors de la consommation

de cannabis.

La synthèse des données souligne l’existence d’un modèle

complexe, polygénique et multifactoriel de la maladie. Ainsi,

aucun facteur, qu’il soit génétique ou environnemental, n’est

nécessaire ou suffisant pour développer la maladie. On peut faire

l’hypothèse qu’un environnement très délétère puisse engendrer

une schizophrénie chez un sujet à faible risque génétique et que,

réciproquement, chez un sujet à forte vulnérabilité génotypique,

un stress moindre puisse engendrer la maladie. ■

Pour en savoir Plus

Caspi A, Moffitt TE, Cannon M et al. Moderation of the effect of adolescent-

onset cannabis use on adult psychosis by a functional polymorphism in the ca-

thecol-O-methyltransferase gene: longitudinal evidence of a gene X environment

interaction. Biol Psychiatry 2005;57:1117-27.

Louchart de la Chapelle S, Nkam I, Houy E et al. A concordance study of three

electrophysiological measures in schizophrenia. Am J Psychiatry 2005;162:466-74.

ibaut F. Génétique de la schizophrénie. Paris: John Libbey Eurotext, 2003.

PSY 6 nov.-déc. 08.indd 165 17/12/08 11:34:00

1

/

2

100%