REVUE DE PRESSE Efficacité à long terme du renforcement musculaire coordonné par

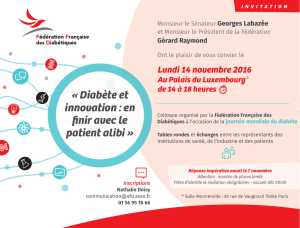

publicité

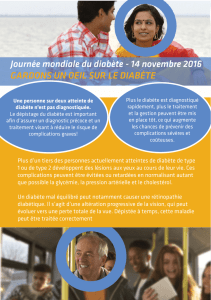

REVUE DE PRESSE coordonné par le Pr B. Combe Efficacité à long terme du renforcement musculaire dans la polyarthrite rhumatoïde Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) ont une activité physique particulièrement faible, à l’origine d’une amyotrophie et d’un déconditionnement. Certaines études suggèrent que le renforcement musculaire est bien toléré et permet d’améliorer la plupart des critères d’évaluation de la PR à court terme. Cependant, il n’est pas certain que les patients conservent une activité physique régulière à l’issue de l’étude et que l’effet positif sur les critères d’évaluation persiste. En 2009, A. Lemmey et al. avaient montré qu’un programme de renforcement musculaire intensif de 6 mois permettait d’augmenter significativement la masse musculaire et de diminuer la masse graisseuse tout en améliorant la fonction de patients atteints de PR établie (1). Dans cette nouvelle étude (2), les auteurs ont mesuré l’impact du programme sur le long terme en utilisant les mêmes critères : 18 patients atteints de PR et ayant bénéficié du programme de renforcement musculaire ou d’une prise en charge conventionnelle ont été évalués 3 ans après la fin des exercices. Les patients ayant participé au programme étaient significativement plus minces à 3 ans. Ils avaient perdu en moyenne 1 kg en 3 ans, alors que les patients du groupe témoin avaient grossi de 2,4 kg. De plus, les sujets ayant bénéficié du programme d’exercices conservaient à 3 ans une vitesse de marche supérieure à celle du groupe témoin (8,5 ± 1,8 s contre 9,0 ± 3,5 s pour réaliser le test de marche sur une distance de 9 m ; p = 0,03). En revanche, l’amélioration de la force musculaire constatée après 6 mois d’intervention n’était plus significative à 3 ans. A. Baillet (Grenoble) Anti-TNFα et prévention du diabète : une nouvelle vertu ? Commentaire La rémanence de l’effet positif des programmes d’exercice dans la PR reste controversée. Van den Ende et al. rapportent dans leur étude (3) que le programme d’exercices dynamiques offre un effet d’une durée de quelques semaines, alors que Hakkinen et al. (4) suggèrent un bénéfice à plus long terme. Le faible nombre de patients limite la portée de cette étude, qui suggère un effet positif du renforcement musculaire à long terme sur le poids et la fonction des membres inférieurs. Bien que statistiquement significative, il n’est toutefois pas certain que l’amélioration de la vitesse de marche soit cliniquement pertinente. Références bibliographiques 1. Lemmey AB, Marcora SM, Chester K et al. Effects of highintensity resistance training in patients with rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2009;61:1726-34. 2. Lemmey A, Williams SL, Marcora SM et al. Are the benefits of a high-intensity progressive resistance training program sustained in rheumatoid arthritis patients? A 3-year follow-up study. Arthritis Care Res 2012;64:71-5. 3. Van den Ende CH, Breedveld FC, Le Cessie S, Dijkmans BA, De Mug AW, Hazes JM. Effect of intensive exercise on patients with active rheumatoid arthritis: a randomised clinical trial. Ann Rheum Dis 2000;59:615-21. 4. Hakkinen A, Sokka T, Hannonen P. A home-based two-year strength training period in early rheumatoid arthritis led to good long-term compliance: a five-year followup. Arthritis Rheum 2004;51:56-62. Si l’inflammation chronique joue un rôle direct dans le développement de l’athérosclérose, l’augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire intervient également. Or, l’inflammation favorise probablement aussi leur développement, comme le diabète. Ainsi, la résistance à l’insuline paraît associée au TNF, à l’IL-6 et à la CRP. Le risque de diabète a été évalué dans le psoriasis et la PR. Logiquement, les traitements de fond, dont les biothérapies anti-TNF, seraient donc susceptibles de le réduire. Des résultats ont d’ailleurs été publiés concernant l’efficacité : ➤➤ de l’infliximab sur l’insulinorésistance dans les rhumatismes inflammatoires chroniques ; ➤➤ de l’hydroxychloroquine dans la prévention du diabète chez des patients atteints de PR ; ➤➤ de l’hydroxychloroquine et des anti-IL-1 dans le traitement du diabète de type 2. Dans ce contexte, une étude de cohorte a été menée, de janvier 2006 à juin 2008, pour analyser les liens entre traitements de fond et risque de diabète chez les patients atteints de PR ou de psoriasis, l’hypothèse étant que l’utilisation d’un anti-TNF et de l’hydroxy­chloroquine diminue le risque comparativement aux autres traitements de fond (1). Sur les 121 280 patients ayant une PR ou un psoriasis issus des bases de données d’assurances maladie canadiennes et américaines, 13 905 sujets sans diabète préexistant ont été sélectionnés et inclus au moment du premier changement de traitement de fond (période de 12 mois avant confirmation diagnostique), ce qui correspond à un total de 22 493 nouvelles séquences thérapeutiques. Quatre groupes thérapeutiques exclusifs ont été définis : anti-TNF, méthotrexate (MTX), hydroxychloroquine et groupe comparateur comportant d’autres traitements de fond non biologiques (dont le léflunomide et la sulfasalazine). Les patients pouvaient entrer plus d’une fois dans l’étude (analyse), l’inclusion dans un groupe étant définie par une période de prescription prolongée de 30 jours. L’analyse des caractéristiques des patients montre notamment une cohorte essentiellement composée de PR (≥ 93 % des séquences thérapeutiques, quel que soit le groupe), un groupe 8 | La Lettre du Rhumatologue • No 383 - juin 2012 LR383-NN-2012_V1.indd 8 25/06/12 10:54 REVUE DE PRESSE Incidence cumulée du diabète (%) 5 DMARD Patients à risque Événements Hydroxychloroquine Patients à risque Événements Méthotrexate Patients à risque Événements Anti-TNF Patients à risque Événements DMARD Anti-TNF Méthotrexate Hydroxychloroquine 4 6 2 1 0 0 3 3 993 0 1 232 45 561 50 310 51 196 53 5 682 0 2 055 34 1 215 39 865 42 633 43 8 195 0 3 338 66 1 994 68 1 383 72 977 75 4 623 0 3 331 44 2 412 55 1 832 60 1 413 63 6 9 Délai d’apparition du diabète (mois) 12 Figure. Incidence cumulée du diabète au cours du temps. psoriasis intégrant également des rhumatismes psoriasiques et, de façon étonnante, une utilisation importante de l’hydroxychloroquine (25,9 %) dans le groupe PR, ainsi qu’une faible utilisation antérieure du MTX (18,0 %) dans le groupe anti-TNF, contrairement au groupe hydroxychloroquine (63,1 %). Deux cent soixante-sept cas de diabète (essentiellement de type 2, seuls 10 % des patients étant traités par insulinothérapie) ont été notés, soit 80, 82, 50 et 55 cas (sur 4 623, 8 195, 5 682 et 3 993 épisodes thérapeutiques) dans les groupes respectifs, avec un suivi moyen de 5,8 mois, correspondant à des taux d’incidence (nombre de diabètes pour 1 000 personnes par année) de 19,7, de 23,8, de 22,2 et de 50,2. L’évolution dans le temps de l’incidence cumulée du diabète montre une nette différence entre le groupe comparateur et les 3 autres groupes (p = 0,05 ; p = 0,001 et p = 0,001 respectivement) [figure]. Dans le modèle d’ajustement le plus complet, prenant en compte différents paramètres (diagnostic, âge et sexe, index de comorbidité, nombre de visites médicales, traitements antérieurs dont la corticothérapie, année d’entrée dans l’étude), le risque relatif de diabète apparaît significativement diminué dans les groupes anti-TNF et hydroxychloroquine, soit, respectivement, 0,62 (IC95 : 0,42-0,91) et 0,54 (IC95 : 0,36-0,80), contre 0,77 (IC95 : 0,53-1,13) dans le groupe MTX. Les analyses de sensibilité faisant varier la définition de l’exposition au traitement (une seule entrée dans l’étude contre 180 jours d’exposition), la durée d’exposition pour retenir le diabète (90 premiers jours contre au-delà), l’utilisation antérieure ou non d’une corticothérapie montrent que : ➤➤ l’utilisation du MTX n’est pas associée à une réduction significative du risque de diabète ; ➤➤ le risque est significativement réduit sous anti-TNF et hydroxychloroquine les 90 premiers jours suivant l’instauration du traitement, en cas d’utilisation antérieure d’une corticothérapie, et uniquement sous hydroxychloroquine pour une exposition de 180 jours. J.D. Cohen (Montpellier) Commentaire Cette étude observationnelle sans randomisation des groupes thérapeutiques n’a pas pris en compte certains facteurs de risque de diabète (indice de masse corporelle, régime alimentaire, antécédents familiaux, sédentarité, tabac, alcool) ni la sévérité de la pathologie, ni fait de distinction entre les 2 types de diabète. Les résultats semblent cependant concorder avec ceux déjà publiés, une possible explication pharmacologique pour l’hydroxychloroquine (diminution de la clairance de l’insuline) étant apportée par les études animales. Le risque de diabète semble donc réduit chez les patients sous anti-TNF, comme cela vient d’être récemment rapporté (2), et sous hydroxychloroquine comparativement aux autres traitements de fond. Cette propriété suggérée des anti-TNF est intéressante pour, d’une part, stimuler notre réflexion sur la morbimortalité d’origine cardiovasculaire dans la PR et, d’autre part, reconsidérer le rapport bénéfice/risque de ces agents biologiques. Quant à l’hydroxychloroquine, dont les nombreuses propriétés ont notamment été démontrées dans le lupus, elle témoigne en outre de cet effet “préventif” du diabète confirmé dans la PR. Références bibliographiques 1. Solomon DH, Massarotti E, Garg R et al. Association between disease-modifying antirheumatic drugs and diabetes risk in patients with rheumatoid arthritis and psoriasis. JAMA 2011;305:2525-31. 2. Antohe JL, Bili A, Sartorius JA et al. Diabetes mellitus risk in rheumatoid arthritis: reduced incidence with anti-tumor necrosis factor therapy. Arthritis Care Res 2012;64:215-21. La Lettre du Rhumatologue • No 383 - juin 2012 | 9 LR383-NN-2012_V1.indd 9 25/06/12 10:54 REVUE DE PRESSE coordonné par le Pr B. Combe Échec thérapeutique et ostéoporose : facteurs de risque d’une mauvaise réponse aux bisphosphonates L’ostéoporose postménopausique est une maladie chronique fragilisant l’os dont la conséquence est la survenue de fractures par fragilité. L’objectif thérapeutique est la réduction du risque de fractures sévères responsables d’un handicap et d’un excès de mortalité. L’évaluation de la stratégie thérapeutique comprend 2 volets. Le premier est l’observance, qui regroupe la persistance (durée de prise) et la compliance (respect du rythme et des règles de prise). Comme pour toutes les maladies chroniques, l’observance dans l’ostéoporose est faible. La persistance à 1 an est ainsi estimée à moins de 50 % dans la population générale. C’est seulement après s’être assuré d’une bonne observance qu’il est possible d’évaluer le deuxième volet : l’efficacité intrinsèque de la molécule. A. Diez-Pérez et al. (1) ont mis en place une étude prospective multicentrique au sein de 12 centres espagnols de référence en ostéoporose. Ils ont inclus des femmes ménopausées ostéoporotiques présentant un T-score ≤ −2,5 DS et traitées par antirésorptifs (bisphosphonates). Le traitement devait être instauré depuis 12 mois, et seules les patientes témoignant d’une bonne observance (> 80 %) pouvaient être incluses dans l’étude. L’observance était évaluée par l’interrogatoire et par un test de Morisky-Green. Le traitement devait être poursuivi pour une durée totale de 5 ans (60 mois). Les patientes ayant une mauvaise observance, une ostéoporose secondaire (corticothérapie, endocrinopathie, immobilisation, néoplasie ou malabsorption) ou une autre cause de fragilité osseuse étaient exclues de l’étude. À l’issue du traitement, les patientes ayant présenté une fracture entre le 12e et le 60e mois constituaient le groupe “mauvaises répondeuses”, tandis que les autres composaient le groupe témoin. Dans chaque groupe, l’évaluation portait sur les facteurs de risque cliniques, les antécédents de chute au cours de la dernière année, la densitométrie osseuse, l’analyse de structure à partir de radiographies numérisées haute définition de l’extrémité supérieure du fémur (ImaTx) et du radius distal (DiagnosticPRO® Advantage par Vidar). Résultats Cent soixante dix-neuf patientes ont été recrutées. Soixante-seize patientes (42 %) étaient des “mauvaises répondeuses”. L’âge moyen des patientes (68 ans) ne différait pas d’un groupe à l’autre. L’analyse univariée a montré des différences significatives entre cas et témoins, avec, chez les premiers, plus d’antécédents de fracture par fragilité, plus de chutes dans les 12 derniers mois, plus de carences en vitamine D (< 20 ng/ml), une densitométrie lombaire plus basse et un index de rupture à la charge plus bas. Dans l’analyse multivariée, seuls 3 paramètres sont restés significativement associés à l’échec thérapeutique : un antécédent personnel de fracture (odds-ratio [OR] = 3,60 ; IC95 : 1,47-8,82 ; p = 0,005), une carence en vitamine D (OR = 3,85 ; IC95 : 1,55-9,77 ; p = 0,004) et une augmentation de la charge à la rupture à la hanche (ImaTx) [OR = 0,96 ; IC95 : 0,93-0,99 ; p = 0,006]. C. Confavreux (Lyon) Commentaire Cette étude montre que la carence en vitamine D et la sévérité de la maladie exposent à un risque sévère d’échec thérapeutique chez les patientes ayant une bonne observance. La sévérité de la maladie est ici reflétée par les antécédents fracturaires et l’index de charge à la rupture, ce qui permet d’englober la détérioration de la structure osseuse et pas seulement la masse osseuse. Le taux de non-réponse observé ici chez des patientes suivies en centres de référence – potentiellement plus sévèrement atteintes − est de 42 %. Dans l’étude ICARO (2), ce taux est de 25 %. Ces taux concordent avec la réduction du risque fracturaire observée dans les études pivots. Le développement de nouveaux traitements encore plus efficaces dans l’ostéoporose reste d’actualité. Ce travail de A. Díez-Pérez et al. (1) souligne la difficulté de définir l’échec thérapeutique. Plusieurs définitions ont été proposées dans la littérature. Certaines ne reposent que sur la densitométrie osseuse ou que sur la survenue d’une fracture, d’autres associent les 2 (3, 4). Même le critère de fracture seule, très conservateur, a ses limites. Ainsi, par exemple, la survenue d’une fracture vertébrale de grade I en lieu et place d’une cascade fracturaire chez une patiente chez qui l’on attendait plusieurs fractures vertébrales sévères n’est-elle pas forcément à considérer comme un échec thérapeutique ? Pour le chercheur, comme pour le clinicien, cette étude pose la question de l’évaluation de la réduction du risque fracturaire sous traitement pour guider la décision thérapeutique. De nouveaux outils, telle l’analyse de la structure de l’extrémité supérieure du fémur utilisée ici par les auteurs, sont à mettre en place. Références bibliographiques 1. Díez-Pérez A, Olmos J, Noguès X et al. Risk factors for prediction of inadequate response to antiresorptives. J Bone Miner Res 2012;27(4):817-24. 2. Adami S, Isaia G, Luisetto G et al. Fracture incidence and characterization in patients on osteoporosis treatment: the ICARO study. J Bone Miner Res 2006;21:1565-70. 3. Confavreux CB, Paccou J, David C et al. Defining treatment failure in severe osteoporosis. Joint Bone Spine 2010;77(Suppl. 2):S128-32. 4. Díez-Pérez A, González-Macías J. Inadequate responders to osteoporosis treatment: proposal for an operational definition. Osteoporos Int 2008;19:1511-6. Abonnez-vous en ligne ! www.edimark.fr Bulletin d’abonnement disponible page 35 10 | La Lettre du Rhumatologue • No 383 - juin 2012 LR383-NN-2012_V1.indd 10 25/06/12 10:54 REVUE DE PRESSE Dénosumab et survie sans métastase osseuse chez les hommes atteints d’un cancer de la prostate hormonorésistant Les métastases osseuses constituent une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les patients atteints d’un cancer de la prostate. L’os est souvent le seul site métastatique. Les événements liés aux métastases osseuses, comme la survenue de douleurs osseuses, d’hypercalcémies ou de fractures pathologiques avec, parfois, une compression médullaire, sont source d’une altération importante de la qualité de vie. La prévention de ces métastases représente un enjeu majeur en onco-rhumatologie. La fabrication des ostéoclastes nécessite une coopération entre ostéoblastes et préostéoclastes par l’intermédiaire du système RANK (Receptor Activator of Nuclear Factor κ B)-RANK ligand (RANKL). Le RANKL, produit par les ostéoblastes, vient agir sur le récepteur RANK des préostéoclastes, induisant leur fusion et leur différenciation en ostéoclastes matures. Actuellement, on considère que la cellule tumorale n’est pas capable de résorber l’os directement mais qu’elle produit des cytokines et des facteurs de croissance (PTHrp, IL-1, IL-6, VEGF, etc.) favorisant la production de RANKL par l’ostéoblaste. Le dénosumab est un anticorps monoclonal humain qui bloque le RANKL et inhibe la formation des ostéoclastes et la résorption osseuse. L’étude présentée par M.R. Smith et al. est une étude multicentrique de phase III, randomisée, en double aveugle, contre placebo, réalisée chez des patients atteints d’un cancer de la prostate hormonorésistant non métastatique. Les patients inclus devaient présenter un risque élevé de métastase osseuse, défini par un taux de PSA d’au moins 8 µg/l et/ou un temps de doublement du PSA inférieur ou égal à 10 mois. Les patients ayant déjà reçu un traitement par bisphosphonate durant les 5 dernières années étaient exclus. Les patients du bras traité recevaient une injection sous-cutanée de dénosumab 120 mg toutes les 4 semaines. Le critère de jugement principal était la survie sans métastase osseuse. Résultats Mille quatre cent trente-deux patients, dont 716 sous dénosumab, ont été randomisés entre février 2006 et juillet 2008 ; 84 % des patients avaient plus de 65 ans, et le PSA moyen était de 12,2 µg/l. Le diagnostic de cancer de la prostate était posé depuis 6 ans en moyenne, et le score de Gleason lors du diagnostic était inférieur ou égal à 7 pour 60 % des patients. Durant l’étude, 705 événements sont survenus : 100 décès et 605 métastases osseuses, dont 165 symptomatiques. Le dénosumab a prolongé la survie sans métastase osseuse de 4,2 mois (médiane de 29,5 mois sous dénosumab [IC95 : 25,4-33,3] contre 25,2 mois sous placebo [IC95 : 22,2-29,5]), ce qui représente une diminution significative du risque de 15 % pour toutes les métastases osseuses (HR = 0,85 ; IC95 : 0,73-0,98 ; p = 0,028) et de 33 % pour les métastases osseuses symptomatiques (HR = 0,67 ; IC95 : 0,49-0,92 ; p = 0,01). Il n’y avait pas de différence de survie globale. Sous dénosumab, la résorption était diminuée de 68 % par rapport à l’inclusion. Neuf patients sous dénosumab (1 %) ont présenté une hypocalcémie et 33 (5 %), une ostéonécrose de la mâchoire (aucun sous placebo). À la fin de l’étude, l’ostéonécrose était résolue chez 13 patients. C. Confavreux (Lyon) Commentaire Le gain de survie sans métastase osseuse de 4 mois reste faible en valeur absolue, mais c’est la première fois qu’un bénéfice en prévention primaire est rapporté. Ce bénéfice est d’autant plus important si l’on regarde les métastases symptomatiques. L’étude n’a pas pu évaluer correctement la survie globale sous traitement ni le délai d’apparition des symptômes après la constatation de métastases osseuses, car, une fois le diagnostic de métastase posé, les patients recevaient le traitement de référence par bisphosphonate. On retrouve également, dans cette étude, un risque d’ostéonécrose de la mâchoire avec le dénosumab comparable à celui déjà rapporté dans son indication oncologique. Pour expliquer le bénéfice observé avec le dénosumab, on peut évoquer la rupture du cercle vicieux entre les cellules tumorales et le remodelage osseux occasionnée par le dénosumab. En effet, la résorption osseuse libère moins de facteurs de croissance pour stimuler la prolifération tumorale. Une autre hypothèse est celle de l’action antitumorale directe du dénosumab sur les cellules tumorales prostatiques. Une troisième hypothèse concerne le chimiotactisme et le homing tumoral intraosseux. La diminution du remodelage osseux libère moins de chimiokines susceptibles de guider les cellules tumorales circulantes vers le site osseux, ce qui expliquerait bien le retard d’apparition des métastases osseuses dans cette étude. Ces 2 dernières hypothèses restent à étayer au laboratoire. Référence bibliographique Smith MR, Saad F, Coleman R et al. Denosumab and bonemetastasis-free survival in men with castration-resistant prostate cancer: results of a phase 3, randomised, placebocontrolled trial. Lancet 2012;379(9810):39-46. Liens d’intérêts. L’auteur déclare avoir des liens d’intérêts avec Amgen (conférences ponctuelles). Chers abonnés, chers lecteurs, L’équipe Edimark vous souhaite un très bel été d’évasion et de réflexion, et vous donne rendez-vous dès la rentrée pour vous accompagner dans votre pratique ! La Lettre du Rhumatologue • No 383 - juin 2012 | 11 LR383-NN-2012_V1.indd 11 25/06/12 10:54 REVUE DE PRESSE coordonné par le Pr B. Combe Les estrogènes équins et le cancer du sein chez les femmes ménopausées et hystérectomisées : une extension du suivi de l’étude WHI Entre 1993 et 1998, 10 739 femmes ménopausées ont été incluses dans l’étude WHI (Women’s Health Initiative). Il s’agissait d’une étude randomisée en double aveugle visant à évaluer, chez des femmes âgées de 50 à 79 ans hystérectomisées, l’efficacité d’un traitement substitutif par estrogènes. Les patientes ayant déjà eu un cancer du sein étaient exclues de l’étude. Les patientes incluses ont, quant à elles, reçu soit 0,625 mg/j d’estrogène équin conjugué (EEC), soit un placebo. L’objectif était d’évaluer l’incidence des pathologies coronariennes, des infarctus et du cancer du sein. Un index global de risque était calculé, incluant ces risques primaires associés aux risques d’accidents vasculaires cérébraux (AVC), d’embolies pulmonaires, de cancers colorectaux, de fractures de hanches et de décès. En février 2004, la phase interventionnelle de l’étude a été arrêtée prématurément par la National Institutes of Health (NIH). En effet, il existait un excès de risque pour les patientes, notamment d’accidents coronariens et de mortalité, même si l’on retrouvait un bénéfice concernant les fractures de la hanche. Au final, en comparant les EEC au placebo, les hazard-ratios étaient de : 0,91 (IC95 : 0,75-1,12) pour les pathologies coronariennes, avec 376 cas ; 0,77 (IC95 : 0,59-1,01) pour le cancer du sein, avec 218 cas ; 1,39 (IC95 : 1,10-1,77) pour les AVC, avec 276 cas ; 1,34 (IC95 : 0,87-2,06) pour les embolies pulmonaires, avec 85 cas ; 1,08 (IC95 : 0,75-1,55) pour le cancer colorectal, avec 119 cas ; 0,61 (IC95 : 0,41-0,91) pour les fractures de hanches, avec 102 cas. Il y avait en particulier un excès de risque pour les AVC, avec 12 cas de plus que le nombre attendu, comparativement à un bénéfice pour la fracture de la hanche avec 6 cas de moins que le nombre attendu pour 10 000 personnes-année (1). À la suite de ces résultats et malgré des controverses concernant le type d’estrogènes utilisés aux États-Unis, le traitement hormonal de la ménopause n’a plus été indiqué en France pour prévenir les événements fracturaires ostéoporotiques. En ce qui concernait le risque de cancer du sein, les résultats n’étaient pas significatifs. En 2011, une nouvelle publication des mêmes auteurs retrouvait un risque diminué de A B Estrogène Placebo HR = 0,77 (IC95 : 0,62-0,95) p = 0,02 0,05 HR = 0,68 (IC95 : 0,49-0,95) p = 0,02 0,030 0,015 Estrogènes et progestérone Placebo HR = 1,25 (IC95 : 1,07-1,46) Estrogène seul Placebo HR = 0,77 (IC95 : 0,62-0,95) 0,04 Incidence cumulée Incidence cumulée 0,045 0,03 0,02 0,01 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Années depuis la randomisation Patients à risque (n) 5 310 5 166 5 007 4 840 4 261 3 620 1 696 5 310 3 513 2 752 1 862 1 506 1 270 571 5 429 5 280 5 106 4 915 4 301 3 678 1 771 5 429 3 752 2 883 1 937 1 571 1 355 582 Figure 1. Courbe de Kaplan-Meier estimant les risques cumulés de cancer invasif du sein dans l’étude WHI. Analyse en intention de traiter (A) et en fonction d’un ajustement selon l’adhésion au traitement (B). 0 8 506 8102 5310 5429 1 2 8 329 7 914 5 166 5 280 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Années depuis la randomisation 8 109 7 721 5 007 5 106 7 796 7 466 4 840 4 915 7 009 6 692 4 261 4 301 6 189 5 889 3 620 3 678 2 914 2 648 1 696 1 771 Figure 2. Risques cumulés, ajustés pour l’âge et l’ethnie, du cancer invasif du sein selon le traitement. 12 | La Lettre du Rhumatologue • No 383 - juin 2012 LR383-NN-2012_V1.indd 12 25/06/12 10:54 REVUE DE PRESSE cancer du sein (HR = 0,77 ; IC95 : 0,62-0,95), qui était cette fois significatif (2). Au cours de l’étude interventionnelle, les patientes avaient des mammographies annuelles de suivi et jusqu’en 2011 pour celles qui ont accepté de poursuivre l’étude. Au total, en 2011, la moyenne de suivi était de 11,8 ans (9,1 à 12,9) ; 3 778 femmes du groupe traité (77,9 %) et 3 867 du groupe placebo (78,4 %) ont participé à l’étude d’extension. Dans ce cadre, 81,2 % du groupe estrogènes et 81,3 % du groupe placebo ont eu encore au moins 1 mammographie au cours du suivi. Les résultats montrent que, globalement, avec le temps, celles qui avaient été exposées au traitement par estrogène présentaient un risque de cancer du sein qui diminuait comparativement à celles traitées par placebo (figures 1 et 2) [3]. Le traitement par estrogènes pris pendant 5,9 ans était associé à une plus faible incidence des cancers invasifs du sein (151 cas ; 0,27 % par an) comparativement au placebo (199 cas ; 0,35 % par an). L’analyse de sous-groupes de patientes montre que ce sont surtout celles n’ayant pas d’antécédent de pathologie mammaire bénigne ni de cancer du sein dans la famille qui voient diminuer le risque incident de cancer du sein. Parmi celles ayant eu un cancer du sein au cours de l’étude, les auteurs rapportent moins de décès dans le groupe traité par EEC que dans le groupe placebo. Ainsi, dans un sous-groupe particulier de patientes ayant bénéficié d’une hystérectomie, un traitement par estrogène pour une durée moyenne de 5 ans n’entraîne pas de majoration du risque de cancer du sein. V. Devauchelle-Pensec (Brest) Commentaire Le traitement estroprogestatif de la ménopause (THM) est indiqué pour les troubles du climatère. Cette étude apporte des éléments rassurants quant au risque de cancer du sein chez des patientes hystérectomisées. Ces données vont dans le sens des recommandations actuelles du GRIO, qui autorise à proposer un THM s’il existe des troubles du climatère, une ménopause récente avec une fracture mineure ou un T-score bas, ou encore après une fracture vertébrale, s’il y a une intolérance ou un échec des autres traitements. Références bibliographiques 1. Anderson GL, Limacher M, Assaf AR et al.; Women’s Health Initiative Steering Committee. Effects of conjugated equine estrogen in postmenopausal women with hysterectomy: the Women’s Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2004;291(14):1701-12. 2. LaCroix AZ, Chlebowski RT, Manson JE et al.; WHI Investigators. Health outcomes after stopping conjugated equine estrogens among postmenopausal women with prior hysterectomy: a randomized controlled trial. JAMA 2011;305(13):1305-14. 3. Anderson GL, Chlebowski RT, Aragaki AK et al. Conjugated equine oestrogen and breast cancer incidence and mortality in postmenopausal women with hysterectomy: extended follow-up of the Women’s Health Initiative randomised placebo-controlled trial. Lancet Oncol 2012;13(5):476-86. Dkk1 : facteur prédictif de la progression structurale dans la spondylarthrite ankylosante ? L’apparition de syndesmophytes semblerait indépendante de l’effet puissant des anti-TNFα sur les douleurs inflammatoires et les signaux inflammatoires IRM des enthèses dans la spondylarthrite ankylosante (SA). Les auteurs se basent sur les résultats de la voie de signalisation des protéines Wnt qui interviennent dans la différenciation des ostéoblastes. Le blocage de l’inhibiteur naturel de Wnt, dickkopf 1 (Dkk1), entraîne chez la souris une fusion des sacro-iliaques sans effet sur la sacro-iliite (1). Plusieurs études ont déjà démontré qu’un faible taux de sclérostine, un autre inhibiteur de Wnt, est prédictif de la formation de syndesmophytes dans la SA. Cette étude (2) évalue la relation entre les taux de Dkk1, de sclérostine, de CRP et la formation de syndesmophytes chez 65 patients atteints de SA non traités par biothérapie à l’inclusion, à 1 an et à 2 ans, en utilisant les données de la cohorte allemande GESPIC. Le score radiographique rachidien mSASSS est établi à l’inclusion et à 2 ans, et l’apparition de syndesmophytes est évaluée afin d’établir des sous-groupes liés à la présence ou non de syndesmophytes à l’inclusion et à la progression structurale. Bien que la différence ne soit pas statistiquement significative, des taux moyens de Dkk1 plus élevés à l’inclusion ont été observés chez les patients sans syndesmophytes. De manière intéressante et concordante avec les résultats d’autres études sur la sclérostine, les 12 patients atteints de SA “progresseurs” à 2 ans avaient des taux de Dkk1 plus faibles que les patients sans progression structurale. Les taux de Dkk1 étaient fortement corrélés aux taux de sclérostine, mais non à ceux de CRP, ce qui pourrait conforter le concept de scission entre les phénomènes inflammatoires et de formation osseuse. Commentaire La littérature est contradictoire concernant les taux de Dkk1 dans la SA lorsqu’ils sont comparés à ceux de témoins sains, probablement parce que les groupes atteints de SA ne différencient pas les patients “progresseurs” des patients “non progresseurs” structuraux. Cette étude est la troisième à s’intéresser au Dkk1 dans la SA. Les effectifs sont faibles, mais l’étude de Heiland et al. est la première à établir une relation entre des taux faibles de Dkk1 et la progression structurale dans la SA. Dkk1 devient, tout comme la sclérostine, un candidat au titre de biomarqueur prédictif de la formation de syndesmophytes dans la SA. Références bibliographiques 1. Uderhardt S, Diarra D, Katzenbeisser J et al. Blockade of Dickkopf (DKK)-1 induces fusion of sacroiliac joints. Ann Rheum Dis 2010;69:592-7. 2. Heiland GR, Appel H, Poddubnyy D et al. High level of functional dickkopf-1 predicts protection from syndesmophyte formation in patients with ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2012;71(4):572-4. C. Prati (Besançon) La Lettre du Rhumatologue • No 383 - juin 2012 | 13 LR383-NN-2012_V1.indd 13 25/06/12 10:54