L`édition théâtrale fait salon

Fondateurs : Jacques Decour (1910-1942), fusillé par les nazis, et Jean Paulhan (1884-1968).

Directeurs : Aragon (1953-1972), Jean Ristat.

Les Lettres françaises

du 9 mai 2009. Nouvelle série n° 59.

Appel pour les

Lettres françaises

L’édition théâtrale fait salon

par Pierre Banos, Jean-Pierre Han

et Jean-Pierre Siméon

Le noir dans l’art contemporain

par Christine Buci-Glucksmann, Gianni Burattoni,

Didier Laroque, Principe Laval et Gérard-Georges Lemaire.

Lettre à Gabriel Matzneff, par Franck Delorieux.

Late Night Story

, de Mark Brusse, tempera et pastel à l’huile sur papier marouflé sur toile. 2005.

DR

Les Lettres françaises

. Mai 2009 (supplément à

l’Humanité

du 9 mai 2009) . II

SOMMAIRE

Les Lettres françaises,

foliotées de I à XVI

dans

l’Humanité

du 9 mai 2009.

Fondateurs : Jacques Decour, fusillé par les nazis,

et Jean Paulhan.

Directeurs : Aragon puis Jean Ristat.

Directeur : Jean Ristat.

Rédacteur en chef : Jean-Pierre Han.

Secrétaire de rédaction : François Eychart.

Responsables de rubrique : Gérard-Georges Lemaire (arts),

Claude Schopp (cinéma), Franck Delorieux (lettres),

Claude Glayman (musique), Jean-Pierre Han (spectacles),

Jacques-Olivier Bégot et Baptiste Eychart (savoirs).

Conception graphique : Mustapha Boutadjine.

Correspondants : Franz Kaiser (Pays-Bas),

Fernando Toledo (Colombie), Gerhard Jacquet (Marseille),

Marc Sagaert (Mexique), Marco Filoni (Italie), Gavin Bowd (Écosse),

Rachid Mokhtari (Algérie).

Correcteurs et photograveurs : SGP

164, rue Ambroise-Croizat, 93528 Saint-Denis CEDEX.

Téléphone : (33) 01 49 22 74 09. Fax : 01 49 22 72 51.

E-mail : [email protected].

Copyright

Les Lettres françaises

, tous droits réservés.

La rédaction décline toute responsabilité

quant aux manuscrits qui lui sont envoyés.

Retrouvez

les Lettres françaises

le premier samedi de chaque mois.

Prochain numéro : le 6 juin 2009.

Mark Brusse : (en couverture). Page I

L’appel des

Lettres françaises

(édito). Page II

Jean-Pierre Han : Une fête théâtrale bien particulière. Page III

Jean-Pierre Siméon : Pour un théâtre de poésie. Page III

Jean-Pierre Han : Une réussite éditoriale. Page III

Pierre Banos : L’édition théâtrale dans tous ses états. Page IV

Jean-Pierre Han : Une vraie critique de combat. Page IV

Le Chapelier Fou… : Un sursaut de vie. Page V

Jean-Pierre Han : Parcours pluriels et singuliers. Page V

Jean-Pierre Han : Un manifeste en forme de biographie. Page V

Jean-Pierre Han : Prises de paroles. Page VI

Jean-Pierre Han : La folie Feydeau. Page VI

Olivier Barbarant : Tout un volcan vocalisé. Page VI

Franck Delorieux : Lettre à Gabriel Matzneff. Page VII

Jean-Louis Panné, Antoine Jaccottet : La littérature

dans son essence même (entretien). Page VIII

Marianne Lioust : L’écrivain et son double. Page VIII

Jean-Pierre Han : Une mise en perspective. Page VIII

Gérard-Georges Lemaire : Prague et ses fantômes… Page IX

François Eychart : La dure conquête de la force. Page IX

Françoise Hàn : Voyage réel, voyage rêvé (chronique). Page X

Jane L. September : Belinda Cannone et le bruissement

du monde. Page X

Jean-Claude Hauc : Une édition critique de

Bachaumont.

Page X

Baptiste Eychart : À la croisée des subversions :

Philippines et Espagne au tournant du siècle. Page XI

Jacques-Olivier Bégot : Du bon usage de l’idéologie. Page XI

Jacques-Olivier Bégot : Le lecteur Althusser. Page XI

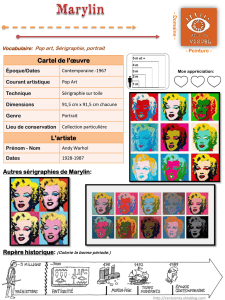

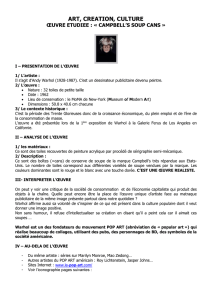

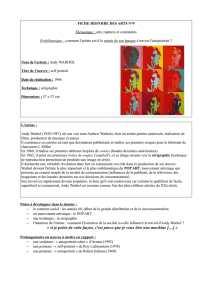

Giorgio Podestà : Wahrol, d’Elvis Presley à Mao,

en passant par Marilyn. Page XII

Michel Bulteau : Warhol sans confession. Page XII

Giorgio Podesta : Kandinsky, le peintre errant. Page XII

Christine Buci-Gluksmann, Gérard-Georges Lemaire :

La peinture à l’enseigne du noir absolu (entretien). Page XIII

Gianni Burattoni : Pas si noir que ça... Page XIII

Didier Laroque : Le noir comme dénuement. Page XIV

Principe Laval : Le noir selon Bernard Ollier. Page XIV

Clémentine Hougue : Photographie métamorphe

(la boîte à pixels). Page XIV

Claude Schopp : Journal du cinémateur (chronique). Page XV

José Moure : Trois films de(s) Straub. Page XV

Claude Schopp : Un morceau d’érotisme anthologique. Page XV

José Moure, Gaël Pasquier, Claude Schopp : Filmer l’invisible.

Page XVI

Claude Glayman : Jean-Luc Choplin : le Châtelet,

popu et sophistiqué. Page XVI

ÉDITO

Pour que vivent

l’Humanité

et

les Lettres françaises

Les Lettres françaises

sont actuellement en pé-

ril, comme toute la presse démocratique. Ce

péril ne concerne bien sûr pas la qualité des

articles des

Lettres,

il vient des conditions écono-

miques qui régissent aujourd’hui la possibilité de

faire vivre un journal indépendant de la grande fi-

nance. En un mot, du capital.

Nos lecteurs savent que

les Lettres

n’ont pu être

relancées et ne vivent que grâce à l’appui généreux

de la direction et du personnel de

l’Humanité

. Sans

cet appui, bien que nous soyions tous bénévoles, rien

n’aurait pu être fait. Et depuis cinq ans que

les

Lettres

ont reparu, nous avons toujours pu publier

très exactement le journal que nous voulions, sans

aucun problème. Cette générosité que nous avons

plaisir à reconnaître est un fait rare dans la presse,

surtout depuis que les turbulences économiques et

financières ont pris l’importance que l’on sait.

Nous avons conscience que

les Lettres françaises

ne sont pas une publication comme bien d’autres.

Elles sont un condensé de l’histoire intellectuelle de

notre pays, dans ce qu’elle a de cruel et de magni-

fique. Rien ne pourra jamais retirer le poids que

confère leur fondation en 1941 dans la clandestinité,

le sacrifice de Jacques Decour et les périls sans fin

qu’assumèrent ceux qui lui succédèrent à leur direc-

tion. C’est sans doute à cause de tout cela que

les

Lettres françaises

ont su porter si haut le combat de

l’intelligence française contre la barbarie de

l’époque. Plus tard, sous la direction d’Aragon, elles

ont joué un rôle de premier plan pour faire connaître

les tendances culturelles nouvelles. Elles ont aussi

poussé dans les années 1960 et 1970 à l’émancipation

du Parti communiste et à sa réinsertion dans la vie

culturelle française. Ces faits font partie de l’histoire

intellectuelle du XXesiècle. Ils nous rappellent que,

même si la culture n’est pas indépendante de la po-

litique, toute perspective politique repose sur une vi-

sion de l’avenir et que la culture, celle du passé

comme celle qui se fait, constitue un élément irrem-

plaçable pour saisir les sensibilités nouvelles qui vont

influer sur cet avenir. C’est pourquoi, mois après

mois,

les Lettres françaises

s’attachent à mettre au

jour ces sensibilités et à les restituer dans l’histoire

culturelle de notre pays. Nous avons l’ambition de

faire des

Lettres

un élément précieux pour tous ceux

qui n’ont pas désespéré de conquérir l’avenir.

Ce n’est pas seulement parce que

l’Humanité

nous a donné jusqu’à ce jour les moyens de notre

existence que nous nous engageons résolument

dans le combat pour que ce journal vive. Sur le

fond, nous pensons que nul ne peut accepter la dis-

parition d’une voix aussi essentielle au pluralisme

et au combat démocratique sans mettre en péril ce

en quoi il est le plus attaché. Nous savons que ce

sont les lecteurs de

l’Humanité

qui lui donneront

les moyens de vivre. Mais nous savons aussi que

les lecteurs des

Lettres

ne peuvent pas davantage

accepter l’étouffement qui menace. Ils ont un rôle

spécifique à jouer pour soutenir la parution des

Lettres.

Nous les appelons à adhérer à l’associa-

tion les Amis des Lettres françaises et à la soutenir

financièrement. Tous les fonds qui seront réunis

seront versés à la trésorerie de

l’Humanité

. La ba-

taille qui commence a pour enjeu le maintien des

idées de progrès, de justice, la transformation réus-

sie de la société actuelle en une société plus juste,

libérée de la dictature du capital, rejetant la culture

de divertissement qu’on veut imposer au plus

grand nombre ou les formes faussement trans-

gressives ou élitistes qui sont réservées aux autres.

La disparition des

Lettres françaises,

qui antici-

perait celle de

l’Humanité,

serait la destruction

d’un symbole historique et une défaite importante.

Le Conseil de rédaction

des

Lettres françaises

Appel

pour

les Lettres françaises

Je soutiens l’association Les Amis des Lettres françaises

Je verse :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. : Mail :

Chèque à libeller à l’ordre de l’association Les Amis des Lettres françaises et à envoyer aux

Lettres françaises

164, rue Ambroise-Croizat, 93528 Saint-Denis Cedex

Les Lettres françaises

. Mai 2009 (supplément à

l’Humanité

du 9 mai 2009) . III

ÉDITIONS THÉÂTRALES

Pour un théâtre de poésie

Il y a mille façons de faire du théâtre. Et c’est

tant mieux. C’est tant mieux jusqu’à un certain

point, le point d’abandon et de déni où le

théâtre est avalé par le « spectacle vivant ». Je veux

un mal de mort à cette appellation de « spectacle

vivant » d’abord parce qu’elle est stupide (mon-

trez-moi un spectacle mort), ensuite parce qu’elle

inaugure une catégorie

insensée

(le foot,

la Star Ac,

et la soirée Miss France sont du spectacle vivant,

stricto sensu). Je tiens que dans la confusion men-

tale, la seule sauvegarde est de réaffirmer des idées

claires. Ma première idée claire est que le théâtre

n’a de justification que si, quelles que soient ses in-

nombrables métamorphoses, il reste, en demeurant

théâtre, ce qui n’a pas d’équivalent dans la multi-

tude des manifestations humaines. Or qu’est-ce

qu’offre le théâtre qui n’ait pas aujourd’hui d’équi-

valent ? Le partage collectif du poème dans une as-

semblée ouverte et laïque. Mais pas le spectaculaire

(effets visuels, images d’esthètes, déploiement scé-

nographique, machineries en tout genre) qui lui est

certes lié depuis l’origine et dont on a un appétit

compréhensible puisqu’il procure du plaisir, mais

qui triomphe partout et dans tous les domaines et

avec de plus raffinés moyens hors des théâtres. Voici donc ma

deuxième idée claire : le théâtre n’a de nécessité aujourd’hui que

s’il revendique son archaïsme et manifeste un contre-pied cri-

tique face aux modes dominants des représentations du monde.

Un théâtre selon ce principe : clarté et « distinction » comme le

préconisait Roland Barthes, au service de l’intensité et du pou-

voir de suggestion de la parole (par exemple, le

Coriolan

mis en

scène par Schiaretti). Ma troisième idée claire est que le théâtre

n’a d’utilité que dans une intention générale et déterminée

d’éducation populaire. Que des citoyens se rassemblent volon-

tairement pour mettre en débat leur propre compréhension de

la réalité à travers le poème aux seules fins de l’émancipation

individuelle et collective que cette mise en débat favorise, cela

ne peut avoir de motivation qu’éthique et politique. Sinon

quoi ? Bras d’honneur à qui prétend, dans le présent contexte

d’une humanité pour les trois quarts en déshérence, user de l’ar-

gent public pour exhiber son génie propre ou simplement si-

gnifier dans un désert de médiocrité la permanence sacrée de

l’intelligence et du beau. En bref, nous n’avons que faire d’un

talent théâtral qui ne soit pas

pour l’autre

, non comme un dé-

sir, qui n’est que posture, mais en actes.

Maintenant, l’essentiel : les partis pris que je viens d’expo-

ser tiennent tout entiers à deux convictions préalables qui leur

donnent sens et validité : nous avons un besoin urgent de

poèmes et le théâtre est le lieu destiné dans la cité à la promul-

gation du poème. Mais entendons-nous sur le sens de

« poème » : trop de malentendus ou détournements commodes

(désignation vague, attrape-tout, du texte en jeu, voire de l’idée

créatrice) ont occulté des vérités premières. Il n’y a poème que

s’il y a, non pas seulement texte mais langue, c’est-à-dire langue

présente (des textes de théâtre sans langue, ça existe, n’est-ce

pas ?), consistante, problématique, et impossible hors du

théâtre. Une langue qui par excès (Claudel) ou par défaut (Bec-

kett) fait obstacle. Une langue multipolaire (son, sens, rythme,

images) dont la complexité comme le disait Aragon « exige la

révolte de l’oreille ». Vous voyez : si le théâtre est poétique, il

suscite la « révolte de l’oreille » et restituant ainsi une liberté

perdue il remplit déjà l’essentiel de sa mission. Ce qui est vrai-

ment subversif c’est la langue du poème, pas Stéphane Guillon.

L’un

passe

à la radio, l’autre

ne passe pas

. Bref, nous avons pour

tâche de réarmer en chacun le désir et la compétence du poème,

c’est-à-dire d’une langue complexe, polysémique,

dérangée

parce que c’est l’antidote à tous les processus de

simplification, de standardisation et de vulgarisa-

tion des langages à l’œuvre dans le temps présent.

Les gens de théâtre peuvent tout faire, ils ont le ta-

lent et l’antériorité sur tous les faiseurs de spec-

tacles, ils peuvent faire du beau, de l’épatant, du

surprenant, jouer du son, de la lumière, des trappes,

des cordes, de la vidéo et tutti quanti. Ils peuvent

comme les autres raconter des histoires, amuser,

critiquer les mœurs, tenir un propos politique mais

ils sont les seuls à pouvoir et savoir le faire dans la

langue impossible du poème.

Je résume : les besoins du moment désignent,

parmi tous les possibles, le théâtre qu’il nous faut

faire aujourd’hui. Il doit donner à la communauté

ce qui lui manque le plus : une langue libre, hors

normes, seule garantie d’une pensée libre. Il lui

faut l’audace de se redéfinir, coûte que coûte, dans

le poème. Élucider une réalité profuse et confuse

en la passant au crible d’une langue inouïe, c’est

plus que jamais sa raison d’être. Le théâtre doit,

poème dramatique, monologue ou polyphonie,

être un théâtre de poésie ou bien il est condamné

à n’être qu’un avatar supérieur et chic du grand Barnum cul-

turel. Et encore ne le sera-t-il que pour son petit monde à lui,

ses quelques-uns. Un théâtre de poésie absolument, la tâche,

certes, est ingrate puisque, le besoin désignant le manque, c’est

justement au poème que les oreilles de tous sont rétives. Mais

sans cette dissonance assumée, cet anachronisme, si l’on veut,

le théâtre n’a plus de sens. Or si la dissonance surprend, dé-

concerte, agace, elle a aussi un pouvoir de séduction car elle

promet de l’autre et du neuf. Le défi est donc de rendre ac-

ceptable et désirable cette dissonance en veillant à ne pas l’ar-

borer comme la jouissance d’un petit peuple d’élus mais en la

proposant comme une alternative offerte a priori à tous. C’est

où l’on retrouve les enjeux de l’éducation populaire : Copeau,

Dasté, Puaux. Le paradoxe du théâtre d’art qui se veut popu-

laire c’est qu’il s’adresse à l’Autre, au vraiment Autre, qui ne

l’entend pas de cette oreille. Mais il n’a pas le choix, il ne se

justifie que par cet autre : « Le poème veut aller vers un Autre,

il a besoin de cet Autre, il en a besoin en face de lui. Il le re-

cherche, il se promet à lui. » C’est du poète Paul Celan. Ce de-

vrait être l’alpha et l’oméga de notre théâtre.

Jean-Pierre Siméon

Une réussite éditoriale

Seuls,

de Wajdi Mouawad. Éditions Leméac-Actes

Sud. 192 pages, 25 euros

La quadrature du cercle que tentent de

réaliser tous les éditeurs soucieux de

rendre compte non seulement d’un

texte de théâtre, mais aussi de sa dimension

spectaculaire sans avoir recours aux éternelles

illustrations photographiques, les éditions

Actes Sud associées aux Québécois de

Leméac, sous la houlette de Claire David pour

l’occasion, sont en passe de la réaliser avec le

livre de Wajdi Mouawad,

Seuls

. Elles avaient,

en l’occurrence, ces éditions et Claire David,

plusieurs atouts dans la manche. La compé-

tence de l’éditrice, ça va de soi bien sûr, qui

s’ajoute à une grande connaissance du

théâtre, mais aussi le fait que l’auteur en per-

sonne a bien voulu payer de sa personne,

c’est-à-dire travailler à l’élaboration du livre,

et surtout le fait que le texte,

Seuls

, présenté

l’année dernière avec succès au Festival

d’Avignon tourne autour du problème de…

l’écriture, de ses limites, de la quasi-obligation

du personnage qu’il met en scène, de se tour-

ner vers la peinture et la performance pour

parvenir à sa juste expression…

Le texte du spectacle, certes, est présent

mais quasi en fin de parcours, après tout un

cheminement passionnant qui évite avec sub-

tilité tout commentaire oiseux ou universi-

taire. Le décrire serait le réduire et donc le ca-

ricaturer, car on ne peut pas vraiment et seu-

lement évoquer une parole sur l’élaboration

du spectacle lui-même. Nous sommes ailleurs

dans un décalage assez subtil que mène

Wajdi Mouawad et qui ressortit encore et tou-

jours à un acte de pure création !

Seuls

(le livre

donc) porte en sous-titre

Chemin, texte et

peintures

. Voilà qui éclaire un peu mieux la

nature du projet éditorial auquel il faut asso-

cier les noms de Charlotte Farcey, d’Irène

Afker et de Maxence Scherf, qui signe la

conception graphique de l’ensemble avec Wa-

jdi Mouawad.

Une belle réussite qu’il faut saluer, mais

dont on se demande s’il elle pourra être re-

nouvelée avec d’autres artistes, tant celle-ci est

vraiment l’expression d’une réflexion et d’un

travail personnels.

J-P. H.

Une fête théâtrale bien particulière

Voici qu’au moment de réaliser ce petit dossier consacré

au livre de théâtre (la foire Saint-Germain, place Saint-

Sulpice à Paris, qui renaît de ses cendres, nous y

pousse), l’idée qu’il y a là quelque chose de saugrenu vient me

tarauder l’esprit. Un dossier sur le roman, sur l’autofiction,

sur la poésie même, soit… personne n’y trouverait à redire,

mais sur l’édition théâtrale ! Quelle idée (d’ailleurs, allez jeter

un coup d’œil sur les rayons consacrés au théâtre, quand ils

existent, dans les librairies), et pourtant… persistons et si-

gnons !

Il est un fait cependant qu’en France, tout au moins, c’est

même une de nos spécificités, dont nos voisins étrangers se

gaussent volontiers : le théâtre a partie liée de manière intime

à la littérature. Il est non moins vrai que la révolution théâ-

trale majeure du XXesiècle, l’avènement de ce drôle de per-

sonnage qu’est le metteur en scène, a failli être fatale aux au-

teurs et à leurs textes. L’ère de la représentation, la préémi-

nence de la réalité du plateau ont beau être très légitimement

mises en avant, rien n’y fait. Il est, et il sera toujours question

d’écriture, de texte et de… poésie – très particuliers, je n’en

disconviens pas, mais de texte et de poésie quand même. C’est

la raison pour laquelle je suis ravi que Jean-Pierre Siméon, qui

prône un théâtre de poésie, ouvre ces pages. Dans quelles

conditions éditoriales ? Pierre Banos nous livre de l’intérieur

(il travaille aux éditions Théâtrales) quelques traits de la si-

tuation. Des traits relativement optimistes, qui contrastent

avec les lointains propos d’un Claude Roy qui, jadis, disait jo-

liment de l’édition théâtrale qu’elle était « un dormeur qu’il

ne fallait pas réveiller ! ». Quant à l’enquête qu’avait réalisée,

il y a une vingtaine d’années (en 1986), le très sérieux

Livres

hebdo,

elle estimait qu’entre l’édition et le théâtre « le mariage

était mal assorti » (tel était le titre du dossier), une métaphore

maintes fois reprise dès que l’on aborde le sujet…

Pourquoi éditer du théâtre et des ouvrages concernant le

théâtre ? Un éditeur posait le problème en ces termes : « Un

éditeur veut vendre, or le théâtre ne se vend pas. Un éditeur

veut être lu, or le théâtre ne se lit pas ! » Pourquoi continuer ?

« Parce que le théâtre, c’est toujours mystérieux, énigma-

tique... » Des propos empreints de chaleur, mais plutôt vagues

et qui ne répondent guère à la question de savoir pour-

quoi – même les professionnels lisent peu ou pas du tout. Si

les revues (ou plutôt leur absence) sont un symptôme de ce

mal, autant dire que la cote d’alerte est depuis longtemps lar-

gement dépassée. Mais qui s’en soucie ?

« Comment faire du théâtre sans réfléchir au théâtre ? »*

se demandait Jouvet. Belle question par ces temps de disette

intellectuelle qui donne encore plus d’éclat à ces trois jours de

manifestation place Saint-Sulpice, et qui nous autorise à vous

proposer aussi le compte rendu de quelques ouvrages de ré-

flexion sur le théâtre…

Jean-Pierre Han

* Citation tirée de la préface de Jean-Luc Mattéoli au très beau

livre que je ne peux que vous recommander (voici donc le

premier de la liste) de Roland Shön,

les Oiseaux architectes.

Le Montreur d’Adzirie.

Éditions l’Entretemps, 200 pages,

13,50 euros.

Dessin de Mark Brusse.

Les Lettres françaises

. Mai 2009 (supplément à

l’Humanité

du 9 mai 2009) . IV

ÉDITIONS THÉÂTRALES

Une vraie critique de combat

Le Théâtre face au pouvoir :

chroniques d’une relation orageuse,

de Renée Saurel, L’Harmattan.

296 pages, 29 euros.

Ce livre est une gifle pour les pauvres tâ-

cherons critiques que nous sommes au-

jourd’hui en 2009. Espérons seulement

qu’elle saura nous réveiller, car nous en avons

plus que jamais un besoin urgent. De quoi

s’agit-il ? D’un recueil de textes, critiques

donc, réunis par Robert Abirached, qui fut un

temps de la partie au

Nouvel Observateur

avant de prendre la direction du théâtre, de la

musique et de la danse au ministère de la

Culture. Un recueil de plus me dira-t-on,

soit, mais celui-ci est bien particulier. Robert

Abirached ne s’est pas contenté de réunir les

nombreux textes de Renée Saurel écrits pour

les Temps modernes,

où elle tint la rubrique

théâtrale de 1952 à 1984. Elle avait aupara-

vant collaboré à

Combat

, à

l’Express

et sur-

tout, sur la demande d’Aragon, aux

Lettres

françaises,

où elle s’était occupée des émis-

sions de radio et de télévision. Le choix opéré

a été de ne publier que les articles consacrés à

l’analyse des rapports entre le théâtre et le

pouvoir. Critique de combat déclarée (l’ex-

pression fut reprise par Gilles Sandier), Renée

Saurel ne pouvait bien évidemment pas faire

l’impasse d’un regard et d’une analyse sur les

conditions mêmes de la production théâtrale

de son époque. À lire ses analyses, ses juge-

ments, on ne peut qu’être admiratif et se dire,

une fois de plus, que la critique dramatique ne

consiste pas seulement à aligner, soir après

soir, souvent sans effort de continuité, des pe-

tits jugements sur tel ou tel spectacle.

C’est, en fin de compte, toute l’histoire de

la politique culturelle de notre pays qui est pas-

sée en revue, sans l’ombre de la moindre

concession. Les titres des chroniques, de ce

point de vue, sont parfaitement parlants. Il est

question, bien sûr, du théâtre privé et du

théâtre public, de « la décentralisation en dan-

ger », de « l’État face au théâtre » et d’« Une

mauvaise odeur de Bas-Empire » (nous

sommes en 1969), du « Monstre froid et le

théâtre », du « malthusianisme, arbitraire et

prestidigitation », et encore de « cultivez-vous,

le grand capital fera le reste ! »... Où nos res-

ponsables sont nommément cités, de l’ineffable

Michelet au pauvre Druon (vous souvenez-

vous qu’ils furent ministres de la Culture ?).

Faut-il s’étonner que l’ouvrage s’achève sur

l’évocation d’un des grands hommes de théâtre

de l’époque que Renée Saurel admirait, Roger

Blin, et que les deux derniers articles portent le

même titre de

Cendres fertiles de Roger Blin ou

Pavane pour une éthique défunte

?

C’est une formidable leçon que nous

ferions bien de méditer que nous donne une

ultime fois cette grande dame qui fut de tous

les combats, du « Manifeste des 121 » en 1960,

à celui, onze ans plus tard, « des 343 femmes

pour le droit à l’avortement et le libre accès

aux moyens anticonceptionnels », puis à la

dénonciation des mutilations sexuelles fémi-

nines (voir

l’Enterrée vive

, Slatkine, 1981),

avant de réclamer de droit de mourir dans la

dignité. Ce fut, pour elle, en 1988.

Jean-Pierre Han

L’édition théâtrale dans

tous ses états

1987 : Michel Vinaver, alors président de la commission

théâtre du Centre national du livre, publie chez Actes Sud son

Compte rendu d’Avignon

,

des mille maux dont souffre l’édi-

tion théâtrale et des trente-sept pour l’en soulager.

Son sous-

titre éclaire l’état de léthargie que connaissait la publication

des œuvres dramatiques contemporaines. Un état de mort cli-

nique que confirme la petite centaine de publications subsis-

tant alors.

2009 : le malade d’avant est devenu une niche éditoriale,

économiquement fragile certes, mais qui existe, résiste et s’est

même renforcée par l’adjonction de plusieurs nouvelles mai-

sons spécialisées qui ont rejoint ces dernières années cette

« aberration économique ». La production famélique du dé-

but des années 1980 est devenue plus imposante avec près de

400 unités annuelles.

En vingt ans, comment le secteur s’est-il agrégé ? Autour

de quelles entités éditoriales ? Avec quels soutiens ? Selon

quels critères éditoriaux ? Quels sont les freins à l’édition théâ-

trale de demain ? Autant d’interrogations pour ce rapide pa-

norama.

L’abandon progressif du genre théâtral par les maisons de

littérature générale date du milieu des années 1970. Cet aban-

don était motivé par une perte massive du lectorat de théâtre

concurrencé par une offre culturelle plus forte ; un âge d’or

du metteur en scène, qui souhaitait faire « du théâtre de tout »,

sauf à partir de pièces ; une raison économique majeure, le

changement de statuts de la SACD en 1975 qui interdit aux

auteurs la cession d’une partie de leurs droits de représenta-

tion à un tiers. Avant cette évolution, publier du théâtre était

rentable avec la perception de 50 % des droits. Après, cela te-

nait du philanthropisme béat. Gallimard range alors son pres-

tigieux « Manteau d’Arlequin », pour ne le raviver que ponc-

tuellement, quand un auteur maison commet une pièce. Lu-

cien Attoun est prié d’aller défendre les dramaturges

contemporains ailleurs que dans la sphère privée de Stock : ce

sont les « Tapuscrits de Théâtre ouvert », toujours vivaces au-

jourd’hui.

Seuls résistent L’Arche et l’Avant-Scène Théâtre, deux

maisons créées en 1949. La première est alors essentiellement

tournée vers la dramaturgie allemande post-brechtienne,

ayant importé d’Allemagne la figure de l’éditeur agent axé sur

la seule diffusion des textes pour la scène. La seconde pour-

suit la tradition française de la revue d’actualité théâtrale. La

publication du théâtre subsiste donc, elle qui a fondé l’édition

industrielle française (les frères Lévy, fondateurs de Calmann-

Lévy, ont d’abord publié des pièces) mais de façon marginale.

Deux maisons ouvrent la brèche de l’édition spécialisée entre

1981 et 1984. Jean-Pierre Engelbach qui, grâce à l’aide de la

branche éditoriale de la Ligue de l’enseignement, créé Théâ-

trales (aujourd’hui Éditions Théâtrales) qui se charge de pu-

blier les dramaturges contemporains sevrés d’accueils édito-

riaux et boutés hors du jeu théâtral. Christian Dupeyron en-

suite, qui avec Claire David toujours à la tête de la collection,

créé « Papiers » pour accueillir « tout ce qui se joue » sur les

scènes, comme premier ferment esthétique. Actes Sud, jeune

maison généraliste, récompense rapidement ce volontarisme

en accueillant ces premières publications dans la collection

aujourd’hui en tête du marché.

Inspirées par ces exemples volontaristes, L’Arche, sous

l’impulsion de Rudolf Rach, se tourne davantage vers les dra-

maturges français ou anglais par exemple ; tout en poursui-

vant son travail de revue,

l’Avant-Scène

, sous la houlette de

Danielle Dumas, s’affranchit du seul choix des metteurs en

scène et crée une collection de livres, « les Quatre Vents ». Le

secteur spécialisé de l’édition théâtrale s’était ainsi agrégé. Il

se renforce dans les années 1990 avec l’apport militant, dans

une démarche socioculturelle, de l’éditeur belge Émile Lans-

man. Par ailleurs, le hasard présidant souvent aux aventures

artistiques, la non-publication par les maisons précédemment

nommées des textes de Jean-Luc Lagarce conduit ce dernier

à fonder, avec François Berreur, les Solitaires intempestifs. Il

faut encore citer les plus petites maisons, économiquement

s’entend, qui participent depuis dix ou quinze ans à la pro-

gression de la production dramatique contemporaine : Espace

34, Le Bruit des autres, L’Amandier, La Fontaine et, plus ré-

cemment, L’Espace d’un instant ou Quartett. Aujourd’hui, il

se publie donc entre 350 et 400 titres de théâtre contemporain

répartis à 60 % par ces entités spécialisées, le restant étant as-

sumés par des occasionnels.

Mais comment ce qui était impossible à l’orée des années

1980 est devenu tangible vingt ans après ? Un faisceau de fac-

teurs, souvent cités par Vinaver dans son rapport, a favorisé

ce développement, modeste à l’aune des contrôleurs de ges-

tion qui régissent aujourd’hui les grandes maisons d’édition,

mais réel au regard de la situation désertique d’alors. Premiè-

rement, un soutien régulier du Centre national du livre qui a

classé le théâtre, comme la poésie, au rang des genres « à écou-

lement lent », ce qui lui accorde la possibilité de subventions.

D’aucuns estiment qu’il y a là assujettissement à un art offi-

ciel. Il ne tient qu’à eux d’assumer leur fonction d’éditeur en

publiant, même en cas de refus de la commission théâtre du

CNL. Deuxièmement, l’utilisation est courante aujourd’hui

d’un partage des risques par le prisme des coéditions avec des

structures théâtrales publiques ou parapubliques. Troisième-

ment, le soutien fluctuant de l’action culturelle de la SACD

aux maisons d’édition théâtrale qui semble aujourd’hui plus

souvent accordé aux maisons émergentes, ce qui pourrait se

tenir si cela ne défavorisait pas les auteurs publiés par les

autres. Enfin, le développement du livre de théâtre a été au-

torisé par le travail tout autant militant de quelques librairies

spécialisées et au regard bienveillant sur ces livres en train de

se perfectionner, tant sur la forme que sur le fond, de libraires

généralistes. Mais brisons une image d’Épinal qui sclérose les

relations entre le secteur théâtral subventionné et l’édition de

théâtre : en agrégeant les subventions du CNL, aujourd’hui

toujours nécessaires, les aides ponctuelles SACD et les coédi-

tions, l’apport externe vers ces maisons spécialisées dépasse

rarement les 10 % du budget. Le reste étant constitué de vente

d’ouvrages. La vision d’éditeurs publics s’autorisant des re-

fus pleins de morgue doit être dépassée.

Au-delà de ces considérations économiques pourtant ma-

jeures dans une économie de marché et intrinsèques à la fonc-

tion éditoriale, l’objet de ces maisons est de proposer des textes

aux lecteurs et à l’assemblée théâtrale. Trois marqueurs édi-

toriaux président à l’ensemble des choix, comme autant de

curseurs que les uns et les autres meuvent selon leurs philoso-

phies. La notion de répertoire est la première commune au sec-

teur : publier du théâtre aujourd’hui c’est essayer de com-

prendre qui seront les auteurs de demain. Le théâtre comme

genre littéraire est une idée relativement admise par tous se-

lon une vision volontariste de retour du dramaturge en litté-

rature. Enfin, entité plus débattue, la relation à l’actualité scé-

nique. Elle engendre la publication des pièces, par certains,

concomitamment à leur création, à la fois pour bénéficier de

la médiatisation du spectacle et dans un objectif esthétique

d’un nécessaire passage du texte par le corps des acteurs.

D’autres préfèrent publier en amont de tout projet scénique

afin de ne pas dépendre du désir d’un autre, comme le metteur

en scène. En s’affranchissant du plateau et en s’adressant

d’abord aux lecteurs (du lecteur « pur » aux lecteurs praticiens,

professionnels ou amateurs), ces éditeurs, qui figent les textes

dans les livres, leur rendent paradoxalement leur liberté et leur

autorisent des vies futures en les « dépolluant » de tout ima-

ginaire esthétique scénique.

Ces trois marqueurs renvoient aux trois fonctions dédiées

à la figure de l’éditeur de théâtre : la trace d’un art éphémère

dans un esprit de conservation des pièces ; la source des spec-

tacles en contribuant aux côtés des comités de lecture divers

à réintroduire l’auteur au sein du jeu théâtral, en dépassant le

stérile débat texto/scénocentrisme ; l’écot à la littérature en

proposant une littérature souvent formellement en recherche.

Le malade décrit par Michel Vinaver a donc quitté sa

convalescence, mais nécessite toujours un traitement au mi-

nimum homéopathique. Or la baisse des aides CNL pourrait

à terme faire craindre pour sa santé. Si certaines barrières ont

été levées, subsistent encore aujourd’hui des freins à la péren-

nisation de la publication théâtrale. L’absence récurrente d’in-

téressement des éditeurs aux droits de représentation consti-

tue le principal obstacle. Le secteur doit encore progresser

dans sa diffusion et dans le règlement plus rapide des droits

de vente pour mériter ce nouvel oxygène sous la forme d’un

système d’intéressement progressif qui profitera d’abord aux

auteurs. En élargissant l’assiette, ils ont plus à gagner qu’à

perdre. La balle est dans leur camp. Mais les éditeurs en main-

tenant en circulation des textes sur des décennies – le secteur

est peu consommateur de pilons – prouvent leur volonté de

favoriser des créations multiples.

Enfin, deux dangers majeurs se profilent, non pour l’édi-

tion théâtrale elle-même qui, si elle ne s’engage pas corps et

biens pour assumer ses fonctions, périra. Mais bien pour les

auteurs et les textes de théâtre. Ce genre risque en effet la sclé-

rose du fait de la marginalité de sa critique. La critique mé-

diatique des textes contemporains est quasi inexistante, quand

l’universitaire s’interroge, mais à l’aune d’un corpus en

constante évolution. Constituer l’une des seules instances cri-

tiques est sans doute une responsabilité trop grande pour les

éditeurs. D’autre part, le fantasme du « tous créateurs » qui

conduit certains dramaturges à livrer leurs œuvres au télé-

chargement gratuit sur l’Internet les aveugle. On ne devient

artiste que par le public et ses médiateurs. Aux éditeurs de dé-

fendre leur position de premier filtre et d’octroi de label pour,

s’ils s’engagent dans la voie numérique, poursuivre leur tâche

première : proposer des œuvres contemporaines à la scène et

à la littérature. L’avenir de l’édition théâtrale s’annonce pas-

sionnant car c’est bien du conflit que naissent l’exigence et la

qualité.

Pierre Banos

Les Lettres françaises

. Mai 2009 (supplément à

l’Humanité

du 9 mai 2009) . V

ÉDITIONS THÉÂTRALES

DR

Parcours

pluriels et singuliers

Livraison et Délivrance. Théâtre, politique, philosophie

par Denis Guénoun. Éditions Belin, 400 pages, 26 euros.

Titre et sous-titre du dernier ouvrage de Denis Guénoun

sont particulièrement alléchants :

Livraison et Déli-

vrance. Théâtre, politique, philosophie.

Nous voilà fort

opportunément dans une direction de réflexion telle que le

théâtre d’aujourd’hui entend, avec un brin d’ostentation

quelque peu suspect, parcourir.

Rien de semblable chez Denis Guénoun, bien sûr, que l’on

connaît de longue date et qui a, pour ainsi dire, toujours œu-

vré dans ce sens. D’ailleurs son livre n’a pas été écrit à la va-

vite pour être dans l’air du temps ; c’est le recueil d’un cer-

tain nombre de ses articles ou interventions, écrits, commu-

niqués, ici et là au fil du temps. Ici et là, c’est-à-dire auprès

d’instances théâtrales, mais aussi auprès d’instances philo-

sophiques, voire politiques… Pourquoi cette réunion appa-

remment contre nature ?

Livraison et Délivrance

est la juste

réponse à cette question, mais aussi et surtout parce que De-

nis Guénoun arrive à un moment où certaines « parts » de sa

vie (en tout cas les deux principales) trouveraient enfin leur

unité. Comédien, metteur en scène, auteur, directeur de com-

pagnie, Guénoun fut un homme de théâtre complet, et re-

connu comme tel. Depuis quelques années, il a abandonné les

planches pour ne se consacrer qu’à la philosophie. Il enseigne

à la Sorbonne (Paris-IV). Cette séparation, ou cette double

appartenance, n’a désormais plus lieu d’être : Denis Guénoun

a enfin trouvé le lien qui existe entre, dit-il, « la réflexion sur

le théâtre et la pensée philosophique en général ». Il y a peut-

être, ajoute-t-il, « un rapport entre le désir de jeu, comme li-

vraison, et le désir d’émancipation politique, comme déli-

vrance ».

Voilà pour le beau titre, deux beaux chapitres sur la livraison

et la délivrance, qui enserrent l’ensemble du livre néanmoins

séparé en deux parties : théâtre, puis politique et philosophie.

Au lecteur d’établir les correspondances ou la liaison. Effec-

tivement les deux chapitres, livraisons et délivrances (au plu-

riel cette fois-ci) sont essentiels. Composés aujourd’hui donc,

c’est-à-dire après-coup, ils livrent, en s’autorisant de la pa-

role de Jacques Derrida (voir

l’Animal autobiographique, au-

tour de Jacques Derrida

, Éditions Galilée), la personnalité

profonde de l’auteur. Et c’est tout simplement à la fois pas-

sionnant et remarquable. Des années 1970 qui marquent son

entrée en scène (intellectuelle et politique) à aujourd’hui, De-

nis Guénoun nous livre un témoignage de première valeur sur

sa vie intime, sur la vie intellectuelle qui tournait essentielle-

ment, à l’époque, autour du Parti communiste, en même

temps qu’un vibrant et très émouvant hommage à celui qui

fut son maître et ami, Jacques Derrida.

« La livraison est l’acte d’un don, d’une offre », dit Denis

Guénoun. Ce qu’il nous offre de manière si intime (un intime

qui rejoint l’universel) dans son livre est inestimable. Ses der-

nières lignes qui parlent de Derrida mort, de ses dernières pa-

roles écrites et prononcées par son fils Pierre à son enterre-

ment sont d’une bouleversante intelligence. Le théâtre, la po-

litique et la philosophie prennent alors sens. C’est bien là

l’essentiel.

Jean-Pierre Han

Un sursaut de vie

Début 2005, la librairie Oh les beaux jours, dédiée aux

arts du spectacle et au cinéma, était créée par une toute

jeune femme, Céline Lucet, épaulée par Gilles Gonord,

son libraire de compagnon. D’emblée, ce lieu a proposé une

sélection d’ouvrages de qualité dans les domaines des arts de

la scène, mais a également ouvert ses portes, et poussé ses

murs ! à des lectures, rencontres et spectacles divers, souvent

en cours de création, et qui rencontraient donc là leur premier

public. La librairie s’est aussi transportée au-dehors, afin de

participer à des festivals, des soirées thématiques dans des ci-

némas ou des théâtres… Un lieu utopique certes : où sur les

tables se croisent l’histoire d’un art et sa pratique la plus

contemporaine ; où un cheminot vient rencontrer le choré-

graphe Emmanuel Grivet, venu évoquer l’importance du

temps dans son travail ; où des comédiens venus acheter des

livres se retrouvent à conseiller d’autres clients…

Bâtir un lieu, l’inventer et « l’exister », comme un sursaut

de vie, pour faire, pour agir, ne pas se laisser démunir de ce qui

appartient à chacun : le choix, la possibilité.

Et un jour, dans le marasme environnant et dans lequel

tous les jours il faut se battre pour ne pas être franchement dé-

couragé, nous nous sommes dit, amoureux des livres que nous

sommes, que faire des livres quand même, c’est un truc in-

croyable. Un livre ! De l’espoir ! Un livre, ça dure, ça se pro-

jette, donc : l’avenir existe.

Nous nous sommes alors retrouvés, les deux susnommés

et leur amie Marie-Céline Orlhac, trois comparses animés par

le désir de faire, de faire des livres, de faire ensemble, de faire

avec.

Nous nous sommes nommés Un thé chez les fous.

Dans ce chapitre d’

Alice

, habité par le Chapelier, le Loir et

le Lièvre de Mars, on y pose des questions sur le temps, les ha-

bitudes et les rôles de chacun ; questions rébus portant à la fois

sur le langage et le dessin, l’écrit devenu personne, etc.

D’une manière générale

Alice

contient en métaphore la ma-

nière dont nous considérons les œuvres et la création : quelque

chose qui fait grandir, métamorphose et nourrit, bref, change

radicalement, physiquement, celui qui donne aussi bien que

celui qui reçoit.

Nous croyons qu’éditer n’est pas seulement faire exister un

objet sur un marché, mais bien aussi et surtout rendre visibles

une pensée, un acte, une position face au monde, qui pour-

raient rencontrer d’autres regards, d’autres pensées, et trans-

former ainsi l’ensemble des personnes concernées par le pro-

jet livre. Bref, nous pensons qu’un réseau d’individus parti-

culiers, réunis autour de ce thé particulier, peut former le

noyau d’une aventure collective, c’est-à-dire commune, ce qui

est somme toute assez ordinaire, mais ne l’est toutefois pas

dans le contexte quelque peu chamboulé, voire franchement

cul par-dessus tête, dans lequel nous vivons.

Les domaines éditoriaux sont ceux de la librairie Oh les

beaux jours : le théâtre, la danse contemporaine, le cinéma, la

poésie (axée sur la performance, l’oralité, la sonorité…), la

marionnette, le cirque, la performance, les arts de la rue.

Notre désir est de rassembler autour de chaque projet une

petite équipe : un auteur, un éditeur, un typographe, un gra-

veur… Cette équipe travaillera afin de faire exister un livre qui

sera une œuvre commune. Nous aimerions associer artistes,

artisans, penseurs…

Nous proposerons un ou deux livres par an, c’est peu mais

pour nous ce sera déjà beaucoup ! Ça signifie aussi que nous

serons d’une extrême exigence et n’éditerons que des textes

qui nous transportent, nous interrogent, nous démunissent…

Enfin, cette structure, si elle vise en premier lieu à éditer des

livres, ambitionne également d’organiser des événements, et

de participer à des initiatives où se croisent domaines artis-

tiques et intellectuels…

Le Chapelier Fou,

le Loir et le Lièvre de Mars

Un thé chez les fous

Librairie

Oh les beaux jours

20, rue Sainte-Ursule, 31000 Toulouse.

ttp://unthechezlesfous.blogspot.com

À l’heure où les librairies spécialisées dans les arts du spectacle ferment leurs portent (à Paris notamment),

et au moment où les éditeurs des mêmes arts du spectacle font feu de tout bois pour survivre, nous voilà avec la librairie

Oh les beaux jours et les éditions Un thé chez les fous, tous deux sis à Toulouse (on admirera au passage le choix

des titres), en pleine utopie. Raison de plus pour leur donner la parole.

Un manifeste en

forme de biographie

Je n’ai jamais quitté l’école…

de Daniel Mesguich,

entretiens avec Rodolphe Fouano.

Albin Michel, 200 pages, 16 euros.

«Je n’ai jamais quitté l’école… » nous dit donc Daniel Mes-

guich. Cette école, bien sûr, c’est le CNSAD (le Conser-

vatoire national supérieur d’art dramatique) de Paris.

Quand même, son statut a quelque peu changé. Le tout jeune

homme, élève d’Irène Lamberton à Marseille, qui l’incita à se

présenter au Conservatoire, où il fut reçu, grâce à

Antoine Vitez, fit donc son apprentissage dans la célèbre de-

meure, avant de devenir, très vite, à son tour (il avait à peine trente

et un ans), professeur, en 1983, à la demande de Jean-Pierre Mi-

quel, le directeur de l’époque. Il a donc « formé » des générations

de comédiens, et le voici aujourd’hui, depuis près d’un an, direc-

teur dudit Conservatoire… Tout un parcours dans l’ombre de

cette institution, mais avec, fort heureusement, de nombreuses

échappées dans le jeu, la mise en scène, la direction d’un centre

dramatique national (celui du Nord-Pas-de-Calais). Aucune rai-

son d’ailleurs que ces échappées s’arrêtent : « Le directeur du

Conservatoire se doit d’être dans la réalité artistique, et non sim-

plement un directeur d’école ! »

Retour donc, avec Rodolphe Fouano qui l’interroge, sur un

parcours riche d’où je retiendrai personnellement les très belles

et passionnantes évocations d’Antoine Vitez et de Pierre De-

bauche (avec accessoirement le très bref hommage à Jacques Der-

rida), qui rénovèrent l’antique Conservatoire…

Vitez et Debauche, deux hommes, deux artistes aux antipodes

l’un de l’autre, deux amis qui s’entendirent à merveille, l’un

« avant-gardiste expérimental » dans la vieille école, l’autre « ma-

gicien forain », mélange de l’eau et du feu, dont le « produit » ou

l’enfant serait Mesguich soi-même ? On ne saurait rêver mieux !

En tout cas, côté théorie, Daniel Mesguich a du répondant ; cela,

on le savait depuis longtemps. Son entretien nous le confirme.

C’est donc un plaisir que de converser avec lui.

J.-P. H.

À ÉCOUTER

Dimanche 24 mai, de 17 heures à 18 heures, au Salon du

théâtre, le Théâtre 71 de Malakoff et

les Lettres françaises

présentent leur 3eConversation de la saison : la mise en

scène et sa transmission. Avec Christian Schiaretti, Robert

Cantarella et sous réserve Alain Françon et Julie Brochen.

Débat animé par Jean-Pierre Han.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%

![Biographie [modifier]](http://s1.studylibfr.com/store/data/001541494_1-cc628b4ec4892869c93c968068c7b382-300x300.png)