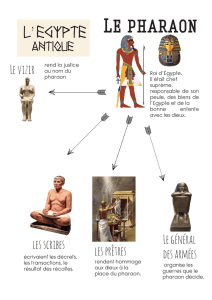

Pharaon, guerrier victorieux assimilé aux animaux

Pharaon, guerrier victorieux assimilé aux animaux sauvages ou fantastiques

Par Juliette Lengrand (historienne)

Le visiteur d’un temple égyptien est tout de suite confronté à une image : celle de Pharaon

levant sa massue et massacrant les ennemis de l’Egypte. Ailleurs, c’est en animal victorieux

que Pharaon est représenté, ornant divers objets de musée ou les parois d’une tombe : on le

voit en taureau, en lion, en sphinx ou en griffon, écrasant sans pitié des hommes tombés à

terre. Quel est le sens de ces représentations pleines de violence que l’on retrouve tout au long

de la civilisation égyptienne ? Avons-nous affaire à un pharaon assoiffé de sang et de

conquêtes ? Et pourquoi cette assimilation du pharaon à des animaux puissants, réels ou

fantastiques ? Devons-nous regarder ces représentations comme le reflet d’une violence

constitutive de la monarchie égyptienne ? Ou bien faut-il leur chercher un sens cultuel, dans

une civilisation où politique et religion sont intimement liées ?

Iconographie du pharaon, guerrier victorieux assimilé à des animaux réels

Dès la fin de la période prédynastique (vers 3100 avant J.-C.), sur des palettes votives,

représenté en bas-relief, le roi est assimilé à de puissants animaux sauvages. La palette du

« champ de bataille » montre le roi, sous la forme d’un lion, en train de terrasser un ennemi.

(British Museum, Londres et Ashmolean Museum, Oxford). Sur la palette « au taureau », le

roi, sous la forme d’un taureau en furie, écrase un adversaire (Musée du Louvre). Dans la

pensée égyptienne, il n’existe pas de césure fondamentale entre l’homme et l’animal : ils sont

de même essence car ils relèvent tous deux de l’œuvre du démiurge (le dieu créateur). Aussi,

le roi peut être assimilé à un lion ou à un taureau : il s’agit ici d’un langage symbolique, la

forme animale n’est pas le roi mais évoque sa puissance, supérieure à celle du commun des

mortels. De même, le roi est souvent représenté, une queue d’animal attachée à la ceinture,

pour exprimer cette puissance surhumaine.

Un peu plus tard, vers 3000 avant J.-C., sur la palette du roi Narmer, provenant de

Hiérakonpolis, berceau des rois unificateurs de l’Egypte, le pharaon est représenté sous forme

humaine, brandissant une massue au-dessus d’un ennemi à terre (Musée égyptien du Caire). Il

s’agit de l’acte guerrier et victorieux d’un souverain du Sud de l’Egypte sur les peuples du

Nord, acte fondateur de la monarchie égyptienne. Cette scène consacre, pour les millénaires à

venir, l’image du pharaon massacreur, image que l’on retrouve jusqu’à l’aube des temps

chrétiens. Cependant, au recto de cette palette, Narmer est encore figuré sous la forme d’un

taureau, brisant une forteresse, piétinant un fugitif. Cette assimilation du pharaon massacreur

à un animal va se poursuivre, tout au long de l’histoire égyptienne, parallèlement à la

représentation anthropomorphique. Par exemple, au Nouvel Empire (époque ramesside), sur

un ostracon trouvé à Deir el-Medineh, le pharaon est représenté sous l’aspect d’un lion

dévorant un ennemi (Musée égyptien du Caire) tandis que sur les pylônes des temples, c’est le

plus souvent sous l’aspect d’un guerrier à la forme humaine qu’il est montré.

Il faut également remarquer que la titulature de nombreux pharaons du Nouvel Empire

prolonge la signification de l’iconographie primitive du roi en taureau. Ainsi, par exemple, le

nom d’Horus de Thoutmosis III est « Taureau victorieux qui apparaît radieux à Thèbes »,

celui d’Aménophis III est « Taureau victorieux qui apparaît auprès de Maât » et celui de

Ramsès III « Taureau victorieux à la royauté grandiose ».

Iconographie du pharaon, guerrier victorieux assimilé à des animaux fantastiques

Le pharaon peut être également assimilé à un animal fantastique, inspiré du lion : le sphinx ou

bien le griffon. Durant toute l’histoire égyptienne, dès la IV

e

dynastie et à partir du grand

Sphinx de Giza, vers 2558-2533 avant J.-C. (règne de Khéphren), on rencontre de paisibles

sphinx couchés, figurés en ronde-bosse, en bas-relief ou peints. Le sphinx égyptien est une

créature hybride, composée d’un corps de lion et d’une tête humaine, celle du pharaon

régnant. Il porte la coiffure royale et généralement aussi la barbe postiche. Ce sont les Grecs

qui ont donné à cet être hybride le nom de sphinx alors qu’en Grèce, ce terme désignait une

toute autre créature. Le sphinx grec est un être fantastique femelle, lionne ailée à tête de

femme, semant la terreur en Béotie (voir le mythe d’Œdipe). Le terme de « sphinx » désignant

la créature égyptienne a été transmis au monde occidental et conservé tel quel, même après

que la langue égyptienne ait été déchiffrée. Le mot égyptien « shesep-ankh » a parfois été

considéré comme étant à l’origine du terme « sphinx » mais ce mot égyptien désigne des

statues de formes diverses. De plus, le terme « sphinx » ne pourrait que difficilement dériver

de ce mot égyptien, en ce qui concerne la phonétique. Il faut donc admettre qu’il n’existe pas,

en égyptien ancien, de vocable pour désigner la créature formée d’un corps de lion et d’une

tête de pharaon : représentation royale parmi d’autres, elle n’a pas suscité de terme générique.

Au cours de l’histoire égyptienne, on peut ainsi observer des représentations de pharaons en

sphinx massacreurs. A Saqqara, sur la paroi interne de la chaussée montante qui mène à la

pyramide de Pépi II (vers 2241-2148 avant J.-C., Ancien Empire), celui-ci est figuré en

sphinx foulant aux pieds les ennemis de l’Egypte. Mais c’est au Nouvel Empire que ces

représentations du sphinx victorieux sont le plus attestées. En effet, après la deuxième Période

Intermédiaire (vers 1710-1550 avant J.-C.) et la domination de l’Egypte par les Hyksos, les

souverains du Nouvel Empire se donnent pour tâche d’étendre le territoire égyptien. Leur but

est de contrôler les régions voisines de l’Egypte d’alors, afin de se prémunir contre toute autre

domination étrangère et aussi de permettre l’accès aux ressources qui font défaut à l’Egypte :

bois d’œuvre, métaux comme le cuivre et l’étain, main d’œuvre (travailleurs, mercenaires).

Après les conquêtes de Thoutmosis III (vers 1479-1425 avant J.-C.), le territoire égyptien

s’est considérablement agrandi et s’étend de la 5

e

cataracte du Nil, en Nubie jusqu’aux rives

de l’Euphrate.

Aussi, on peut voir Thoutmosis III représenté en sphinx piétinant des ennemis nubiens et

asiatiques sur un bas-relief provenant de son temple ruiné de Deir el-Bahari (photo de J.

Lipinska dans Les Dossiers d’Archéologie n°187S). Décorant un fauteuil de cérémonie en

bois trouvé dans la tombe de Thoutmosis IV (vers 1401-1391 avant J.-C.), une scène montre

celui-ci dressé en sphinx combattant et triomphant (Metropolitan Museum of Art, New York).

Dans la tombe de l’intendant Kherouef (TT 192), on peut observer, sculptée en bas-relief, la

représentation en sphinx massacreur de la reine Tiyi, épouse d’Aménophis III (vers 1391-

1353 avant J.-C.). Cette scène montre la promotion des reines au Nouvel Empire, période à

partir de laquelle elles figurent plus souvent en sphinx qu’auparavant (Hatchepsout,

Néfertiti…). La tombe de Toutankhamon (vers 1336-1327 avant J.-C.) a fourni plusieurs

exemples de ce pharaon en sphinx victorieux : sur la paroi extérieure du caisson d’un des

chars d’apparat, sur un bouclier votif, sur les petits côtés d’un coffret peint (Musée égyptien

du Caire).

Un autre animal fantastique peut aussi avoir la faveur de Pharaon : il s’agit du griffon. Le

griffon est une autre créature hybride, composée d’un corps de lion, d’une tête et d’ailes de

faucon. Il représente ainsi le point de rencontre entre la terre et le ciel, rappelant que Pharaon,

bien qu’humain, détient sa fonction de la divinité céleste, le faucon Horus. Par exemple, sur la

paroi interne de la chaussée montante du complexe funéraire de Pépi II, celui-ci est non

seulement représenté en sphinx, comme nous l’avons vu, mais aussi en griffon piétinant ses

ennemis. Autre exemple : appartenant au mobilier funéraire de la princesse Mereret, fille de

Sésostris III (vers 1862-1843 avant J.-C., Moyen Empire), un pectoral montre ce pharaon sous

la forme de deux griffons affrontés, écrasant des ennemis et entourant le cartouche du roi

(Musée égyptien du Caire).. Dans tout le Moyen-Orient ancien, on trouve des représentations

de créatures hybrides mais le griffon égyptien est spécifique : ailleurs qu’en Egypte, s’il est

également représenté avec un corps de lion, ses ailes et sa tête sont généralement celles d’un

aigle. Comme pour le mot « sphinx », le terme de griffon est issu du grec ancien et a été ainsi

transmis à l’Occident. Cependant, l’égyptologue Pascal Vernus a signalé diverses appellations

du griffon dans la langue égyptienne. Un de ces noms étant « teshtesh » signifiant « le

démembreur » ou le « déchiqueteur ».

Tentative d’interprétation : quel est le sens de ces représentations de Pharaon en animal

massacreur des ennemis de l’Egypte ?

Selon les cosmogonies, mythes fondateurs égyptiens, la création est toujours menacée et se

maintient par le combat. Le démiurge est sorti du « noun », océan primordial et ténèbres, pour

donner naissance au monde et à sa lumière, à tout ce qui vit et existe, notamment les dieux et

les hommes. Mais ce « noun » tend toujours à reprendre place, à installer le chaos, les

ténèbres, désordre nommé « isfet » par les anciens Egyptiens. Le combat est donc nécessaire

pour maintenir l’ordre, l’harmonie cosmique et sociale, l’équilibre, ce que les Egyptiens

appellent « maât », concept et énergie permettant la vie et la prospérité.

En outre, la palette de Narmer (premier pharaon de la I

er

dynastie), expose dès le début du III

e

millénaire avant J.-C., l’idéologie pharaonique, à travers ses deux faces. D’une part, le roi

repousse l’isfet grâce à sa puissance destructrice contre tous les ennemis de la création : c’est

un guerrier victorieux. D’autre part, le roi amène la maât en se livrant à des actions

gouvernementales et rituelles : c’est un organisateur. Il détient ces deux fonctions de la

divinité représentée sur la palette de Narmer par le faucon Horus. Cette palette contient donc

le noyau de l’idéologie pharaonique, noyau qui sera développé tout au long de la civilisation

égyptienne.

Pour l’égyptologue Bernadette Menu, « les documents des origines, la mythologie et

l’idéologie coïncident sur une idée essentielle : la vie est un combat et le combat pour la vie

est la vie. » C’est donc à Pharaon qu’est dévolu ce combat et nous pouvons lire dans les

Textes des Pyramides : « Le ciel est apaisé, la terre est joyeuse car ils ont appris que le roi

mettrait maât à la place d’isfet. »

De plus, nous pouvons remarquer que Pharaon n’est pas limité dans les formes qui le

représentent : il est montré en humain, en animal réel ou fantastique. Il est permis de penser

que ce qui est souligné ainsi, c’est l’ascendance divine de Pharaon : comme les dieux, il a la

possibilité de choisir entre diverses représentations qui le placent hors du commun et

accréditent sa fonction royale.

En conclusion, nous pouvons donc remarquer que la guerre est considérée, en Egypte

ancienne, comme un acte rituel mené par Pharaon et non comme le moyen de se gorger et de

se glorifier de conquêtes. Les représentations de Pharaon en guerrier victorieux ont par

ailleurs un rôle magique. Pour les anciens Egyptiens, représenter la réalité du monde, c’est

figurer des éléments créés par le démiurge et donc, créer des images vivantes, réceptacles de

forces issues du divin. Aussi, représenter la victoire de Pharaon sur les parois de temples ou

de tombes, sur divers objets, cela a pour but de faire advenir ce qui est représenté, en

l’absence même de tout regard humain. A travers la guerre et ses représentations, apparaît une

conception du pouvoir empreinte d’une haute spiritualité : en Egypte ancienne, le vrai

souverain est la divinité et Pharaon son glorieux serviteur qui repousse isfet et fait advenir

maât, afin de conserver la création telle que l’a réalisée le démiurge.

Indications bibliographiques

Bonhême (Marie-Ange), Forgeau (Annie), Pharaon : Les Secrets du Pouvoir, Paris, Armand

Colin, 1988.

Menu (Bernadette), Egypte pharaonique : Nouvelles recherches sur l’histoire juridique,

économique et sociale de l’ancienne Egypte, Paris, L’Harmattan, 2004.

Pharaon : Exposition présentée à l’Institut du monde arabe en 2004-2005, [catalogue rédigé

sous la direction de Christiane Ziegler], Paris, Institut du monde arabe-Flammarion, 2004.

Vernus (Pascal), Yoyotte (Jean), Bestiaire des pharaons, Paris, Perrin, 2005

Zivie-Coche (Christiane), Sphinx ! Le Père la terreur, Paris, Editions Noêsis, 1997.

1

/

4

100%

![99-11-24 [Converti]](http://s1.studylibfr.com/store/data/004197023_1-3a5c0c3b30b461997fa405970af322a4-300x300.png)