Exposé de Monsieur Alain Max Guénette, professeur à la

ExposédeMonsieurAlainMaxGuénette,professeuràlaHauteécoledegestionArc,Delémontet

Neuchâtel,le22nov.2014lorsduForumœcuméniqueromandàLausanne.

Titredelajournéed’échangeetdedébat2014:«Travaillerensemble».

Cetexte,quireprenddesboutsd’élémentsécritsparl’auteur,estrédigéexclusivementàl’endroit

despersonnesprésentesàlaréuniondeLausannedu22novembre.Ilnedevraitenaucuncasêtre

diffuséplusloin.

L’auteurrestedisponiblepourcontinuerledialogueentreprisle22nov.dernierourépondreàdes

questionsspécifiques.

1. Introduction

L’idéecentraledéfendueiciestcelled’unbasculementdanslesannées1980oùl’entreprisevue

commeunespacecollectifd’innovationa(re)faitplaceàuneconceptiondel’entreprisevuecomme

unespacederelationsmarchandes–oùsevendets’achètedutravailnotamment.Unretourau

19èmesiècleenquelquesorte,avantlarévolutiontaylorienne!Avecletraitementindividualisédes

salarié∙e∙sdanslesannées1980,lapsychologisationprendslepassurlesconsidérations

organisationnellesetletravail,pourtantcollectifparessence,estvidédecettedimensionetréduità

êtreenvisagéentermesdequantitéplutôtquedequalitéempêchantprécisémentle«travailler

ensemble».

2. Dequelquestendanceslourdes

2.1. Évolutiondesorganisations

Ilestutiledecomprendrelanaturedubasculementquis’estproduitdanslesannéesseptanteet

quatre‐vingt,soitàlafindelapériodedecroissanceextraordinaireditesdes«Trenteglorieuses».

Lesannéesseptantesontmarquéesparunecontestationdumodèlefordien‐taylorien,desouvriers

entreautresemployésaspirantàêtreconsidéréscommeautrechosequedesimplesrouages.Le

courantdel'améliorationdesconditionsdetravails’impose.Entémoignentlesgrèvesd'ouvriersde

partetd’autredel’Atlantique(Renault,GeneralMotorsnotamment).Lesréactionsdiffèrent

cependantavec,d’uncôté(auxÉtats‐Unis)lesreprésentantsd’entreprisespréférantprendreàleur

compte,ensel'appropriant,leproblèmedelasantéautravail,afind’éviterunerevendication

syndicale.D’unautrecôté(enFrance),leproblèmeétantprisenmainparl'Étatautraversd’une

institutionnalisationcentralisée.

Lesannéesquatre‐vingtetnonantesontcellesdel’oublidelaquestiondelasanté.Placeestlaissée

auxdébatsautourdenouveauxmodesdegestion,notammentlagestioninstrumentaliséedes

compétencespourparticiperàl’anticipationenmatièred’emploietpourgérerl’implicationdes

salariésdansdesentreprisesmoinsintégréesqu’auparavantetoùlemodedecontrôleparla

disciplinemontreseslimites.Onchercheàdépasserladivisiontropfortedutravailquimontrerait

seslimitesentermesd'efficacité,àpromouvoirlaflexibilité.Onpréfèreaborderlaquestiondelafin

dutravailplutôtquecelledesconditionsdetravail.

Ladécenniedesannéesdeuxmillevoitréapparaîtrelaproblématiquedelasanté,affrontantune

contradiction:comment,eneffet,alorsquel’onaassistéàunmouvementdeprogrèstechnique,à

traversnotammentl’automatisationetl’information,peut‐oncomprendrequelasantédes

personnesautravailsesoientaggravée?Commentlasociétémodernea‐t‐ellepuengendrertantde

maladiesetdepathologiesnouvelles?Pourquoietcomment,ensomme,latertiarisationde

l’économiepéjore‐t‐ellelasantéautravail?(Diversesmanifestations,telqueleCongrèssuissede

santédanslemondedutravail,événementbiannuel,ontainsivulejour.)

Pourrépondreauxquestionsposéesdansleparagrapheprécédent,mettonsenparallèlel'évolution

desstratégieséconomiquesaveclesmodèlesd'organisationquilesaccompagnentdepuislafindela

secondeguerremondiale,puisévaluonscequiachangédansletravaildel'employé,del’ouvrieren

l’occurrence,danssonrapportautravail.

2.2. Delastratégieéconomiqueetdurôleouvrier

Lapriseencomptedecequel’ondemandeauxpersonnesdepuislesannéesseptanteestillustréeici

àtraversletravailouvrier.

Lemodèletaylorienrépondaitàunelogiqueéconomiquedeproductionoùlademanderenvoyaità

desbiensde1eréquipement.Ilfallaiteneffetreconstruireausortirdesguerresmondiales.Letravail

del’ouvrierétaitceluid’un«expert»dansundomainespécialisé.Danslesannéesseptante,la

demandeestdevenueunedemandederenouvellement.Nousentronsdanscequel’onappelle

aujourd’huiune«économiedelavariété»danslaquelleleclientdictesapréférence.L’ouvriern’est

alorsplusseulementunexpertmaisdoitfairefaceàlapolyvalenceaurisquedelamaîtrisedeson

«expertisemétier».Illustronscettenouvelleformedeprofessionnalismeennousappuyantsurle

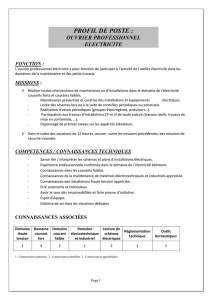

cahierdeschargesd'un«soudeur»:

Soudeurdansle

modèle

taylorien‐

fordien

…passage…Soudeuraujourd’hui

Savoirsouder

Détaildes

opérationsde

soudure

Conséquence:gain

enexpertise

annéeaprès

année

Possible

ou

pas

possible

?

Savoirsouder

Autocontrôle(vendeurdesontravail)

Ranger/Nettoyer(norme5S)

Maintenancede1erniveau(normeTPM)

Réuniond'équipeautonome

Écritdansuncahierlesproblèmesrencontrés

(cognition)

Êtreprésàêtredérangépouraideruncollèguede

l'équipeautonome

Conséquence:augmentationdelaflexibilitéaudétrimentde

l'expertise.

L’arrivéed’unedemandeditedeconsommationsuitcettedernièretendance.Pours’adapteràla

mondialisation,lesentreprisesdoiventsanscesseinnoverpourêtrecompétitivesetrenouvellent

régulièrementunbienafindedynamiserlemarché.L’ouvriercessed’êtreexpertdesondomaineet

seretrouveencontinuelleadaptation.Ilnesevoitplusseulementqualifiérelativementàlamaîtrise

desatâche(cadence,norme),d'autresfacteursfaisantleurapparition:activitéscognitives,

flexibilité.Certesletravailestmoinsdangereuxetmoinspéniblequ’auparavant,mais,enmême

temps,lamaintenance,lescontrôles,lesréparations,lesréponsesauxincidents,obligentàdes

effortsetdesposturesdifficiles,nonprévusparlaconception.

Ceprofessionnalismed’ungenrenouveaurequiertdescompétencesnouvelles,letravail

s’intensifiant,voiresedensifiant.Laflexibilisationdevientdeplusenplusuneobligationimposéepar

lesmodesd'organisation.

2.3. L'hyper‐compétitivité

Lechangementorganisationneletstratégiquedesorganisationsaconduitàlacréationdenouvelles

formesdemanagementetd’organisation.Lemondeactueldelaconcurrences'esttellement

complexifiéque,pourêtrecompétitif,ilfautnonseulementdominerentermesdecoûts,maisaussi

dequalité,d'innovationetdedélais.C’estcephénomènequel’onappellehyper‐compétitivitéetqui

touchetouslesdomaineséconomiques,touteslesorganisationsjusqu’àcellesdusecteurpublic.

Pourfairefaceàcettedonneéconomique,lesfonctionsdirigeantesspécialisées(DRH,Finance,etc.),

ontélaborédesoutilspropresàleursdomainesdecompétences.Lacréationdetelsoutils(juste‐à‐

temps,démarchesqualité,équipesautonomes,etc.)engendredesdifficultésdanslamesuresoùils

ontétéélaboréspardesexpertspourdesexpertsetqu'ilspeuventparfoisengendrerdes

contradictionssicen’estdesparadoxes(enrequérant,parexemple,polyvalenceetexpertiseàla

fois).Enconséquence,lesmanagersseretrouventfaceàdesoutilshypercomplexesetn'arriventplus

àvoirlacohérencedel'ensemble.Le«middlemanager»seretrouveconfrontéàappliquerdes

normesdansleseulbutderemplirlesobjectifssurlesquelsilserajugé.Sontravailgagnedoncen

complexitéetenintensité–les3C(contraintes,contradictionetconflitlogique)–,cequipeutnuireà

sasantéetdefaitleconduireàtransmettrelatensionqu’ilressentàsonéquipe.Lesresponsables

RH,quidevraientàcetégardaiderlesdirectionsàrégulerlestensionsetlescontradictions,sont

souventdépassésetsereplientparfoissurunehypothétiqueposturestratégique.

Lespériodesdefortchangementorganisationnel(hyper‐performance)provoquentdèslorsune

augmentationdesmaladiesliéesautravail,parexemplelestroublesmusculo‐squelettiques(TMS)et

autrespathologiesémergentes.Cesdeuxfacteurs,couplésàl'augmentationprogramméedela

duréedelavieprofessionnelleetauvieillissementdelapopulationactive,menacentàmoyenou

longtermelesorganisations.

2.4. Évolutiondelasubjectivité

Lesdiagnosticsportantsurl’individualismecontemporainnemanquentpas.AvecHuguesPoltier,

philosopheàl’UniversitédeLausanne,dansunouvragecollectifquenousdirigions,intitulé«Travail

etfragilisation.Lemanagementetl’organisationenquestion»paruen2004,nousnousbasionssur

l’idéedéfenduavantnouspard’autres,queleprocessusdedémocratisationvadepairavecun

doubleprocessusd’individualisationetdefragilisation.Àl’individuhypermoderneou

hypercontemporainselonlesdénominations,toutestdonnéd’emblée,commejamaisauparavant

dansl’Histoiresansdoute,maiscetindividudoitpourtanttoutreconstruire.Cettesituationne

favorisepaslatranquillitéd’espritetrisqueplutôtd’entraînerLafatigued’êtresoi,pourreprendrele

titredel’ouvragedenotrecollègueAlainEhrenberg.

Prisdanslanormedelaresponsabilitédesoi,aveccommeimpératifdes’assumermatériellement

parunerémunérationacquiseparletravail,l’individusedéfinitàpartirdel’activitéautraversde

laquelleils’inscritdansunmilieusocioprofessionneldéterminéet,dumêmecoup,conquiertune

identitéàmêmedeluiprocurerlareconnaissancedesautres.Lesindividushyper‐contemporains,ou

hypermodernes,sedéfinissentcommedes«travailleurs»enceciquel’emploiestl’accèsà

l’émancipationmatérielle(jesuissouverainsurl’emploidemonrevenu),àl’identitésocialeetenfin

àlasécurité(rentevieillesse,protectioncontrelespériodesdechômage,etc.).Àl’individucomme

figurenormative,répondainsicelledutravailcommemoded’insertionobligé.Étantdonnéecette

centralitédel’emploicommevecteurd’indépendanceetd’émancipationfinancièreetstatutaire

dansnossociétéditedel’«éthiquedutravail»,l’individuseremetsansdouteàunedépendance

nouvelle,grossedemenaces,écrivions‐nousHuguesPoltieretmoi.

Danscettemêmeligned’analyse,unautreauteur,notreamileDr.Jean‐PierrePapart,estimequ’une

exigenced’initiativeetdemaîtriseprofessionnellequiestlamarquedenotresituationd’individus

hyper‐contemporains(denotrehypermodernité),estvenuesesurajouteràl’exigencedediscipline

etlaculpabilité,notionsquirenvoyaientellesàlamodernité.Danssonouvrageintitulé«Santé

mentale.Plaidoyerpourlasécuritéhumaineetlesdroitsdel’homme,ilécrit:«Cetteexigence

renforceauniveaudumilieudutravaill’exigenceculturelledeneconstruiresonidentitéqu’àpartir

dechoixexclusivementréflexifs,avecunenvahissementdessubjectivitéspardesquestions

obsédantesdugenre:‘Est‐cequemafonctioncorrespondbienàmescompétences?’,‘Suis‐jebien

traitéavectoutlerespectquejemérite?’,etc.Questionsquiprennenttropsouventlatêteetqui

finissentparrendrelavieparticulièrementfatigantepourconfinersouventàl’impuissance.Quand

l’idéologiedelaréalisationdesoi‐mêmecondamnelesujetàuntravailpermanentsurlui‐même,

quandl’identitéassignéeaudépartnecorrespondplusàl’identitéqu’ilconvientd’acquérir,lebesoin

dereconnaissanceestinfini.»

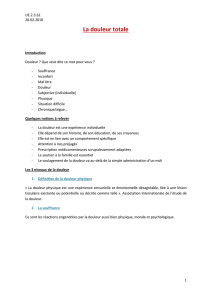

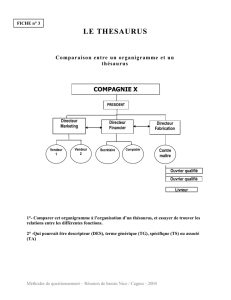

Letableausuivantesttirédel’ouvragementionnédeJ.‐P.Papart.

3. Critiquesdesorganisationsdutravail

3.1. Malaiseautravail…

Sociologues,médecinsdutravailetpsychologuesdutravailn’ontpasmanquédemettreenreliefles

atteintesàlasantéproduitesparlesorganisationsdutravailmodernes.Pourcertains,ilya

souffranceautravailparceque,alorsquel’ondemandedelacréativitédansdesorganisations

devenuesflexibles,lesoutilsdemanagementetnotammentlagestiondescompétencesbrident

précisémentlepotentielcréatifdespersonnesengagées.PourlesociologuePhilippeZarifianpar

exemple,noussommespassésd’unesociétédisciplinaireàunesociétédecontrôle,lamodulationde

l’engagementluiparaissantêtreaucœurdecebasculement.D’uncôtélafacenégative,les

personnessomméesdes’auto‐mobiliserdansunmondeéconomiquedevenuinstable,sontsoumises

àn’êtrequ’unmorceaudecapital,forcédesevaloriserparlui‐même:unmondeoùletravailentant

queteltendàdisparaître!Del’autrelafacepositive,oùl’onprendraitlamesuredecequesignifie

leditbasculemententermesdecoordinationdansunesociétédel’engagementcréatif.

Pourd’autres,telqueleDr.PhilippeDavezies,médecindutravail,l’impactdel’accroissementdes

exigencesderentabilitéimposéesparlesattentesderendementdesactionnairessurl’organisation

dutravailetsurlaqualitédevieautravaildestravailleurs.Lesinjonctionscontradictoiresquipèsent

sureux,parmilesquellesl’injonctionàfaireduchiffre,contraindraitlestravailleursànégligerla

Subjectivité

Dimensions

santé / travail

Trad it io nnelle

Dite « moderne » Hypercontemporaine

Idéologie

co mp or t em e nt a l e

Fatalité Discipline Initiative

Maîtrise

Agent socio-

économique

Le « paroissien » L’Individu-sujet Le Soi réflexif

Affect dominant

Foi Sens du devoir Affirmation narcissique

Evitement affectif

Souffrance psychique

Peur

Anxiété

Fatigue

Sentiment causal de la

souffrance

Danger

Honte Culpabilité Impuissance

« J’ai la haine »

Intention sociale

Normes incorporées

Obéissance

Honneur

Normes intériorisées

Emancipation Normes égoïques

Maîtrise désymbolisée

« Empowerment »

Objet pathologique

Autonomie Identification Identité

Mode défensif

Vagabondage Alcoolisme

Violence familiale Dépendances

BPD

Mode idéologique de

réaction La grâce « Faut assumer » Résilience

qualitédeleurtravail,mettantenpérillesensdeleurengagement,et,par‐delà,leuridentité

professionnelleetleurestimedesoi.«Danslescabinetsmédicaux,observelemédecin,lessalariés

seplaignentmoinsdel’intensificationquedeladégradationdelaqualitéetdusensdeleurtravail».

Lesmécanismesdedéfensequemobilisentlestravailleurspoursupporterdeschosesdifficilesdans

letravailvisentleplussouventàmettrelapersonne«àl’abridel’impactémotionneldeson

activité»,cequilaconduitàdévelopperdesattitudesdefroideur,derigidité,d’indifférencevoirede

dénigrementàl’égarddesescollègues.

D’autresencoreapportentdesexplicationssurlacrisedutravailetdelamontéedesouffrance.La

lecturedel’ouvragedePierreFarron«Dis,pourquoitutravailles»paruen2012apporteàcetégard

moultéclairages.

J’aimeraispourmapartmettrel’accentsurtroispoints:

1. Latendanceàmettrelafautesurlesindividusaulieud’interrogerl’organisationdutravail.

Ona,àtraversleseuloutilvéritablementnouveaudepuisplusdeseptanteans,celuide

gestiondescompétences,affirméunmodegestionindividualisantoùl’onmetlafautesurles

individusd’éventuelsmanquesdeperformance,avantmêmedechercheràsavoirsi

l’(in)organisationdutravailn’estpasresponsableduditmanquedeperformance.Autrement

dit,onmetlafautefacilementsurlesindividusd’emblée.Signedecettetendanceà

l’individualisationetàlapsychologisation,lephénomèneducoaching.

[Pédagogiquementparlant,c’estd’ailleurslaraisonpourlaquelle,dansnosenseignements

enmatièredeRH(Ressourceshumaines),mescollèguesdelaHegArcetmoiinsistonssur

l’importancequidoitêtremisesurl’organisationdutravailavanttoutechose.

L’individualisationdutraitementdessalariésdepuislesannéesquatre‐vingtn’aquetrop

permiseneffetquelesformesdepsychologisation,voireaujourd’hui,demédicalisation,

primentdanslemondedesorganisations.]

2. Lanécessitédeco‐construirelaprescriptiondutravaileuégardàl’irruptionduclient,oude

l’usager,dansleprocessusdeproductiondebiensoudeservices.

Lepassaged’uneéconomiedelavariété(«deuxièmeéquipement»commeditplusavant)et

lesorganisationsdetypeproduit‐processquisontcourantesdésormais,ontmisaupremier

planl’importanceduclient,del’usager.Ilestnécessairedecomposeravecleclientou

l’usager,desortequesil’onenestempêché,ilyadesrisquesdesouffrance.

Cequ’aessentiellementapportéaudébutduvingtièmesièclel’ingénieuraméricainFrederik

Taylor,c’estunevisionintégrédel’entrepriseavecl’importanceaccordéeàcequel’on

appellele«bureaudesméthodes».L’«expert»dutravailyassurelaprescription

permettantl’exécutiondutravail–biensûr,l’onsaitqu’ilytoujoursunécartentrecequiest

prescrit,latâchepensée,etcequiestréalisée,l’activitéréelledetravail.

Cequiachangé,c’estqu’aujourd’huilestravailleurssontfaceauclient,ouàl’usagerdansle

casdesservicespublics,etqu’ilsdoiventco‐construirelaprescriptiondevenueplusricheque

naguère.Quandcelaneleurestpaspermis,qu’ilneleurestpaspermisdeco‐construirela

prescription,alorsilyaempêchementd’agiret,finalement,souffrance.

[Celam’estapparucriantlorsd’uneinterventionentoutefindusiècledernierdansune

institutiondumondesocio‐sanitaire,alorsquejedevaisrépondreàunreprésentantsyndical

quimedemandaitpourquoidanslesmilieuxindustrielsouventlaviolenceautravailétait

plusforteetl’onsouffraitsansdoutemoins.Maréflexionm’aconduitàprendreencompte

cetteidéequelorsquel’ondevaitprendreencompteleclient,oul’usager,ilfallaitpouvoir

co‐construirelaprescription,cequenepermetpassouventlesorganisationsdutravail

demandantlacoopérationmaisenmêmetempslarendantplusdifficile.]

3. L’absenced’unDroitdel’entreprise.

6

6

7

7

1

/

7

100%