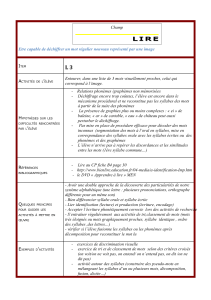

LIRE au CP et au CE1

CP

Connaître le nom des lettres et l’ordre alphabétique

Distinguer entre la lettre et le son qu’elle transcrit ; connaître les

correspondances entre les lettres et les sons dans les graphies simples et

complexes

Savoir qu’une syllabe est composée d’une ou plusieurs graphies, qu’un mot est

composé d’une ou plusieurs syllabes ; être capable de repérer ces éléments

(graphies, syllabes) dans un mot

Connaître les correspondances entre minuscules et majuscules d’imprimerie,

minuscules et majuscules cursives

Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique de la lecture d’un texte ; le texte,

la phrase, le mot ; le début, la fin, le personnage, l’histoire

2

CP

Lire aisément les mots étudiés

Déchiffrer des mots réguliers inconnus

Lire aisément les mots les plus

fréquemment rencontrés (dits mots-

outils)

Lire à haute voix un texte court dont les

mots ont été étudiés, en articulant

correctement et en respectant la

ponctuation

Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ;

trouver dans le texte ou son illustration

la réponse à des questions concernant le

texte lu ; reformuler son sens

Écouter lire des œuvres intégrales,

notamment de littérature de jeunesse

Lire silencieusement un texte en déchiffrant

les mots inconnus et manifester sa

compréhension dans un résumé, une

reformulation, des réponses à des questions

Lire silencieusement un énoncé, une

consigne, et comprendre ce qui est attendu

Participer à une lecture dialoguée :

articulation correcte, fluidité, respect de la

ponctuation, intonation appropriée

Écouter et lire des œuvres intégrales courtes

ou de larges extraits d’œuvres plus longues

Identifier les personnages, les événements

et les circonstances temporelles et spatiales

d’un récit qu’on a lu

Comparer un texte nouvellement entendu

ou lu avec un ou des textes connus (thèmes,

personnages, événements, fins)

Lire ou écouter lire des œuvres intégrales,

notamment de littérature de jeunesse et

rendre compte de sa lecture

CE1

3

4

Rappelons brièvement que :

•l’approche synthétique, exclusive dans les méthodes dites « syllabiques », procède des

parties vers le tout : on combine les valeurs sonores des lettres pour former des syllabes

que l’on fusionne ensuite pour produire des mots ;

•l’approche analytique, { l’œuvre notamment dans les méthodes dites « globales »,

procède { l’inverse : du tout aux parties, c’est-à-dire des mots aux syllabes puis aux lettres

et à leur(s) correspondance(s) avec les sons.

SYNTHESE

(dominante dans les

approches syllabiques)

MOT

SYLLABES

GRAPHEMES/PHONEMES

ANALYSE

(dominante dans les

approches globales)

Tiré de « APPRENDRE A LIRE A L’ECOLE, Goigoux, Cèbe, Retz, 2007 5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

1

/

42

100%

![révisions [k] [s] [z] – Exercices CM1](http://s1.studylibfr.com/store/data/007647580_1-d0ac28f4c67655ab45f51e9cf8de5896-300x300.png)