Article (Published version) - Archive ouverte UNIGE

Article

Reference

De la nature aux images de la nature

RAFFESTIN, Claude

Abstract

Les sociétés ne connaissent la nature qu'à travers l'idée qu'elles se font de son utilisation. Il

n'y a pas de connaissance pure de la nature mais une connaissance définie par ce qu'on

cherche à en tirer. Il n'y a donc pas de description de la nature mais une construction

d'images de la nature en fonction d'une culture. L'arraisonnement de la nature comme disait

Heidegger a pour objectif une utilisation. Les sociétés déclenchent deux processus pour

utiliser, et donc connaître de leur point de vue, la nature : à savoir la domestication et la

simulation. Le processus de domestication part d'une échelle 1/1 pour découper des images

de la nature à l'échelle 1/n (n étant plus grand que 1). Il en résulte des hypertrophies ou des

atrophies. En somme, par la domestication, les sociétés caricaturent la nature donnée et

produisent une nouvelle nature, un modèle en quelque sorte adapté à leurs besoins. Par la

simulation, à l'inverse, elles partent d'éléments pour créer des images 1/n qui sont

développées jusqu'à l'échelle 1/1. Alors que jusqu'au XVIIIe siècle, la domestication a été le

processus le [...]

RAFFESTIN, Claude. De la nature aux images de la nature. Espaces et Sociétés, 1996, no.

82-83, p. 37-52

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:4384

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

De la nature aux images de la nature

Claude Raffestin

Université de Genève, Département de géographie

Illusion et réalité de la nature...

E sortirons-nous donc jamais de ce drame, noué dès qu'il y a eu

des hommes, et qu'il faut bien nommer l'illusion naturaliste,

celle-là même qui consiste à rechercher, évidence trompeuse, ce

que l'homme aurait trouvé en partage dès l'origine, dès les

commencements... ? Mais quelles origines et quels commencements ? Un

moment et un lieu où l'homme n'aurait aucune part comme dans ces

innombrables cosmogonies et cosmologies, dont les débris jonchent

l'histoire, autrement dit laissent des traces dans nos langages. Notre

manière de parler du soleil qui « se lève et se couche » appartient

davantage à la cosmologie de Ptolémée qu'à celle inaugurée par

Copernic...

N

Nos langues sont pleines de ces constructions qui ne sont rien d'autre

que des images produites par l'homme pour calmer ses angoisses devant

les mystères. L'homme « produit » l'idée de nature — qu'il s'agisse de

la physis des Grecs ou de la natura des Latins — pour affirmer sa

présence et son rôle. Paradoxalement, on peut prétendre que « l'homme

sera "naturisé" le jour où il assumera pleinement l'artifice en renonçant

à l'idée de nature elle-même, qui peut être considérée comme une des

principales "ombres de Dieu", sinon comme le principe de toutes les

idées contribuant à "diviniser" l'existence (et à la déprécier ainsi en tant

3 8 ----------------------------------------------------------------Espaces et sociétés

que telle)»1. Pour Rosset, ce jour n'a guère de chance d'advenir car

l'illusion naturaliste est « apte à se recomposer un visage nouveau chaque

fois qu'il advient à l'un des masques de tomber en désuétude »2. Si l'idée

est sans cesse renaissante c'est bien qu'elle représente ce point fixe

originel, cette matrice dont l'homme a besoin pour produire des mythes

qui lui rendent supportables la fragilité des choses qu'il crée et

l'apparente malédiction qui caractérise le déroulement destructeur de son

processus vital. Si l'idée de nature est indispensable à l'homme c'est

moins pour s'en distancer que pour fonder la légitimation de son action

sur quelque chose, en l'occurrence la nature, quand bien même le terme

recouvre des éléments d'une variété considérable. L'histoire de l'idée de

nature est, en somme, l'histoire des peurs et des incertitudes des

différentes sociétés. A cet égard, Moscovici, il y a un quart de siècle, avait

très justement vu le problème et il lui aurait suffi de mettre le titre de son

ouvrage au pluriel pour lui conférer tout le poids des différences utiles3 .

Il n'y a pas une mais des « histoires » humaines de la nature, de la même

manière qu'il n'y a pas une mais des classifications des objets naturels

qui sont des expressions culturelles des rapports humains à l'extériorité.

Ces histoires tournent autour d'un axe que Georges Perec aurait appelé

PENSER/CLASSER. Les choix opérés, qui s'incrustent dans la langue qui

joue alors le rôle de mémoire, dénotent des échelles spatiales et

temporelles qui ne sont pas immédiatement observables mais qui sont

repérables à l'analyse et qui connotent des orientations culturelles à

travers la structuration des ensembles de phénomènes. Ces derniers, dans

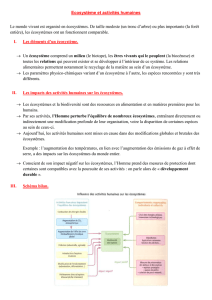

la logique de nos connaissances actuelles, peuvent être assimilés à ce que

nous appelons aujourd'hui des écosystèmes qui, à la surface de la Terre,

sont tous reliés par des rapports d'échelle spatio-temporels. Les notions

d'intersection et d'inclusion, de relation et d'interaction, de flux et de

réseau, sont probablement les plus utiles pour approcher les questions

d'écosystèmes et d'échelles. Cela dit les écosystèmes ne sont, en fait, que

des images d'une réalité imparfaitement connue mais que chaque culture

formalise pour son propre compte et considère comme la NATURE.

De ces écosystèmes nous ne possédons qu'une connaissance

imparfaite et très partielle quand bien même nous connaissons, ou

croyons en connaître, les mécanismes généraux. Les images que nous en

avons ne sont que la résultante de l'usage que nous en faisons. Cela

revient à dire que nos images sont très lacunaires et que la précision de

nos constructions ne progresse qu'à l'occasion de crises, c'est-à-dire de

ruptures. On pourrait imaginer une théorie des lacunes qui aurait pour fil

conducteur, non pas ce que les sociétés utilisent mais justement ce

qu'elles n'utilisent pas dans un écosystème donné. Ce serait, en somme,

l'image en creux de la nature. L'idéal, évidemment inatteignable, serait

1.

Clément Rosset,

L'anti-nature,

PUF, Paris, 1990, p. 5.

2.

Ibi

d.

3.

Serge Moscovici,

Essai sur l'histoire humaine de la nature,

Flammarion, Paris,

1968.

De la nature aux images de la nature---------------------------------------------------- 3 9

de pouvoir observer synchroniquement des sociétés « au travail >> dans un

même écosystème. Ce n'est, on s'en doute, guère possible. Le moyen

d'avoir une idée de cela consiste, avec tous les défauts que la méthode

peut comporter, à analyser les corpus linguistiques pour repérer ce qui est

nommé ou non nommé, ce qui est l'objet ou non de constructions

syntagmatiques. L'observation diachronique est évidemment plus facile

mais beaucoup moins intéressante car les grilles culturelles se situent à des

niveaux différents, donc non immédiatement comparables. L'intersection

entre un écosystème naturel et un système culturel conditionne une ou

des images dont chacune possède une certaine probabilité de se produire

et qui s'enracine dans l'intentionnalité des divers acteurs. A chaque

image est lié un risque qui entretient des rapports étroits avec ce qu'on

néglige, autrement dit avec les lacunes. L'intention, toujours partiale,

découpe ce qui lui paraît utile dans un ensemble non entièrement connu,

d'où le risque. Toute culture génère du risque par le fait même qu'elle

est incapable de tout prendre en compte. Comment le pourrait-elle

d'ailleurs puisqu'elle se projette dans un ensemble de choses qu'elle ne

connaît que par les images partielles qu'elle a construites ? On se

souviendra de cette expérience dénommée « Biosphère 2 » qui a été une

tentative de créer un ensemble d'écosystèmes habités par quelques

scientifiques pendant plusieurs mois et complètement isolés du reste de la

planète. Que l'expérience ait été partiellement un échec n'est pas le

problème. Celui-ci est ailleurs. Il est dans le fait que les difficultés

rencontrées dans ce modèle réduit résultent de la non prise en compte de

certains facteurs ignorés à l'origine de l'expérience. Même si la cause du

manque d'oxygène semble avoir été élucidée après coup, d'autres

questions n'ont pas été résolues. L'intérêt de cette expérience n'en

demeure pas moins d'une portée considérable puisque grâce à elle, il a

été possible de mettre en évidence les lacunes de notre connaissance de la

nature.

Ce qui, en tout cas, va de soi, mais il faut le répéter car ce n'est ni

compris ni vraiment accepté, c'est qu'aucune société, aucun groupe ne

cherche véritablement à connaître ce qu'il est convenu d'appeler «la

nature ». La relation est toujours d'utilisation, d'appropriation, de prise

en compte à travers une intention d'usage et non pas à travers une

volonté de connaissance : c'est le fameux « arraisonnement » de la nature

dont parle Heidegger". L'arraisonnement a pour objectif de dériver les

forces, les énergies, les matières mais absolument pas de comprendre

indépendamment de toute utilisation. C'est le mode de dévoilement de la

technique. L'intention est toujours, dans un système culturel, de

retrouver, sous forme d'un gain, le coût consenti. Cela revient à dire,

contrairement à ce que l'on entend fréquemment, qu'il n'y a pas de

connaissance pure qui serait complètement détachée de toute

préoccupation utilitaire. L'existence même d'une culture rend caduque

4. Martin Heidegger, Essais et conférences, TEL Gallimard, Paris, 1958, p. 26.

40 --------------------------------------------------------- Espaces et sociétés

l'idée d'une connaissance pure, puisque les intentions de connaître sont

formulées à partir d'un système d'actions dont l'objectif est de

contribuer à sa propre pérennité. En conséquence, les décisions prises le

sont toujours par rapport à cet horizon sur lequel se profile la survie ou la

mort. Les sociétés ne s'organisent que pour durer, éternellement,

pourrait-on ajouter. Ne serait-ce pas cette fiction qui permet de répéter

inlassablement les mêmes gestes, les mêmes processus et de nourrir les

mêmes croyances... jusqu'aux premières ruptures ?

D'un point de vue métaphorique, on pourrait prétendre que les

sociétés sont devant la nature comme devant une infinité de pièces de

puzzle dont elles ne choisissent que celles qui correspondent à une

intersection utile dans leur modèle culturel, à un moment donné —

l'évolution étant réservée — et dans des conditions données. Pour

demeurer, encore un peu, dans le domaine de la métaphore, le modèle

culturel est une sorte de filet qui retient certaines pièces et en laisse passer

d'autres. Mais les filets ne sont jamais tissés une fois pour toutes et de

surcroît ils se déchirent sans être réparés mais restructurés dans leur

ensemble. Rien n'est modifié partiellement mais entièrement à travers les

relations qu'entretiennent les hommes avec les choses d'une part et avec

eux-mêmes d'autre part. Ainsi « l'homme est muni d'un imprévisible

pouvoir d'intervention qui lui permet tout à la fois de consolider ou de

ruiner les constructions naturelles »5. Mais ce qu'il convient d'ajouter,

relativement à ce pouvoir imprévisible, c'est l'ignorance dans laquelle il

est de ce qu'il consolide ou ruine dans la nature puisque sa

préoccupation n'est jamais autre chose que d'assurer la continuité de son

action à travers « l'idée de nature servant toujours l'instance non

naturelle qui accompagne son apparition »'. C'est assez dire que l'idée de

nature est profondément paradoxale puisqu'elle sert à fonder, à justifier

et à légitimer les relations que les hommes entretiennent avec ce qu'ils

dénomment « la nature », dont les images leur sont fournies par leurs

modèles culturels au cœur desquels réside la nécessité des besoins.

Instance éternellement cachée, dissimulée et emprisonnée, la nature ne

ressortit donc qu'à l'idée et en cela même, n'en déplaise à beaucoup, elle

ne saurait être qu'une création anthropocentrique essentielle mais

néanmoins relative.

L'arraisonnement de la nature est pourtant allé si loin que les images

héritées ont subi des modifications majeures que l'on peut déchiffrer

dans la vulnérabilité critique de la nature « qui n'avait jamais été

pressentie avant qu'elle ne se soit manifestée à travers les dommages

causés. Cette découverte, dont le choc conduisait au concept et aux débuts

d'une science de l'environnement (écologie), modifiait toute la

représentation de nous-mêmes en tant que facteur causal dans le système

plus vaste des choses»7, L'Homo Faber s'est emballé et «sa création

5. Rosset, op. cit., p. 13.

6. Ibid., p. 15.

7. Hans Jonas, Le principe de responsabilité. Les éditions du cerf, Paris, 1993, p. 24.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%