Module 5: Conservation des sols gestion de la fertilité des sols des

CURRICULUM D’APPRENTISSAGE

PRODUCTION ET POST PRODUCTION DU RIZ

Module 5:

Conservation des sols

gestion de la fertilité des sols

des exploitations agricoles.

SOMMAIRE

SIGLES ET ABRÉVIATIONS.................................................................4

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION.......................................................5

II. OBJECTIFS DU MODULE.................................................................6

III. PUBLIC CIBLE..................................................................................6

IV. DURÉE DU MODULE........................................................................6

V. DÉROULEMENT.................................................................................6

5.1 Séance de facilitation 1:

Aptitude des sols à la riziculture...........................................................7

5.2 Séance de facilitation 2:

Techniques de préservation et de fertilisation des sols en riziculture......13

3

SOMMAIRE

SIGLES ET ABRÉVIATIONS.................................................................4

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION.......................................................5

II. OBJECTIFS DU MODULE.................................................................6

III. PUBLIC CIBLE..................................................................................6

IV. DURÉE DU MODULE........................................................................6

V. DÉROULEMENT.................................................................................6

5.1 Séance de facilitation 1:

Aptitude des sols à la riziculture...........................................................7

5.2 Séance de facilitation 2:

Techniques de préservation et de fertilisation des sols en riziculture......13

4

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Al Aluminium

DRS Défense et Restauration des Sols

cm centimètre

Fe Fer

kg kilogramme

Mn manganèse

NAzote

ONG Organisation Non Gouvernementale

PPhosphore

pH potentiel Hydrogène

Si Silicium

ttonne

Ha hectare

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le sol est la partie arable de la terre servant de support aux cultures pour leur maintien et leur

alimentation en eau et en éléments nutritifs. Il représente le support de la production agricole. C’est

le réservoir d’eau et de nutriments pour la culture. Tout ce qui est donné à la culture est d’abord

apporté au sol pour que les plantes les reprennent via leur système racinaire.

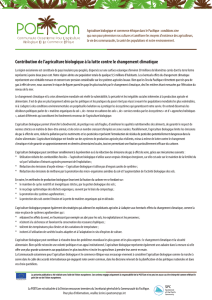

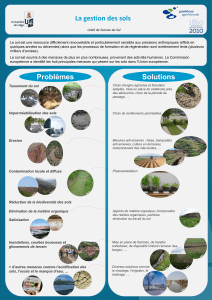

Le concept de conservation du sol en riziculture renvoie à l’idée que le sol doit garder ses propriétés

de contenant (structure, statut physico-chimique) pour une bonne aptitude à la riziculture. Les

exploitants rizicoles y arrivent à travers les pratiques agricoles et de DRS1.

Les sols de par leur nature (structure et texture) et la composition humifère seraient favorables à

telles ou telles cultures, on parle de vocation agricole des sols. La riziculture est favorable sur des

sols lourds à moyens, avec une bonne activité organo-minérale, on parle de plus en plus de sols

paddy (sols de riziculture).

La gestion de la fertilité est un concept qui consiste à apporter de façon optimale les nutriments

complémentaires au sol pour une production agricole orientée vers l’efcience.

La conservation des sols et la gestion de la fertilité est indispensable pour une riziculture durable et

productive.

Les concepts obéissent à des techniques culturales innovantes, des comportements de producteurs

qu’il importe d’apprendre aux exploitants en vue d’une bonne réussite des projets agricoles

notamment ceux de l’irrigation de proximité. Ce module est conçu à cet effet. Il comprend deux

séances de facilitation

Séance de facilitation 1 : description de l’aptitude des sols en riziculture

Séance de facilitation 2 : application des techniques de préservation et de fertilisation des

sols en riziculture

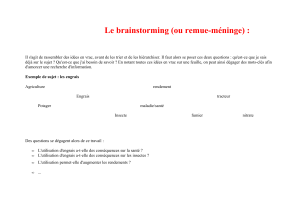

Chaque séance de facilitation comprend les éléments suivants :

Objectifs d’apprentissage,

Démarche d’animation,

Temps nécessaire,

Matériels, appareils et outillages.

DRS : Défense Restauration des Sols.

5

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le sol est la partie arable de la terre servant de support aux cultures pour leur maintien et leur

alimentation en eau et en éléments nutritifs. Il représente le support de la production agricole. C’est

le réservoir d’eau et de nutriments pour la culture. Tout ce qui est donné à la culture est d’abord

apporté au sol pour que les plantes les reprennent via leur système racinaire.

Le concept de conservation du sol en riziculture renvoie à l’idée que le sol doit garder ses propriétés

de contenant (structure, statut physico-chimique) pour une bonne aptitude à la riziculture. Les

exploitants rizicoles y arrivent à travers les pratiques agricoles et de DRS1.

Les sols de par leur nature (structure et texture) et la composition humifère seraient favorables à

telles ou telles cultures, on parle de vocation agricole des sols. La riziculture est favorable sur des

sols lourds à moyens, avec une bonne activité organo-minérale, on parle de plus en plus de sols

paddy (sols de riziculture).

La gestion de la fertilité est un concept qui consiste à apporter de façon optimale les nutriments

complémentaires au sol pour une production agricole orientée vers l’efcience.

La conservation des sols et la gestion de la fertilité est indispensable pour une riziculture durable et

productive.

Les concepts obéissent à des techniques culturales innovantes, des comportements de producteurs

qu’il importe d’apprendre aux exploitants en vue d’une bonne réussite des projets agricoles

notamment ceux de l’irrigation de proximité. Ce module est conçu à cet effet. Il comprend deux

séances de facilitation

Séance de facilitation 1 : description de l’aptitude des sols en riziculture

Séance de facilitation 2 : application des techniques de préservation et de fertilisation des

sols en riziculture

Chaque séance de facilitation comprend les éléments suivants :

Objectifs d’apprentissage,

Démarche d’animation,

Temps nécessaire,

Matériels, appareils et outillages.

DRS : Défense Restauration des Sols.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%