La bande dessinée au siècle de Rodolphe Töpffer (12)

La bande dessinée au siècle de

Rodolphe Töpffer (12)

. (Suite de la publication de la thèse de Camille Filliot. > Présentation et table des

matières ici.)

B. Théâtre, littérature, poésie

Avec le récit de voyage ou d’aventures comme point d’appui, la bande dessinée ne

s’écarte pas trop du registre comique puisqu’elle continue de côtoyer des genres

parallèles également humoristiques. Elle n’hésite pourtant pas non plus à

s’emparer de domaines plus éloignés et à tirer les flèches de la satire en direction

d’un texte singulier, voire d’un trait d’écriture.

1. Actualité théâtrale

À côté de la formidable expansion des usages de l’image, de la littérature à bon

marché et de l’accès à la lecture du journal, le XIXe siècle connaît un

accroissement sans précédent de l’activité théâtrale. De l’affranchissement du

drame romantique des règles de la dramaturgie classique à l’imposante

propagation des salles de Boulevard, le spectacle théâtral s’ouvre au public et

devient un divertissement à la fois mondain et populaire, prisé dans tout Paris.

Comme le voyage touristique ou la partie de campagne, il est un élément de la vie

sociale, qui prend une intensité particulière dans les années 1870-1880, sous

l’effet du décret du 6 janvier 1864 supprimant l’autorisation préalable à

l’ouverture d’un théâtre. Principale distraction culturelle des Français à partir du

Second Empire, le théâtre croise l’histoire en images par son objectif essentiel,

celui du divertissement et du comblement de ce nouveau temps de loisir et de

sociabilité, en fonction duquel l’aménagement urbain et le marché de l’industrie

sont spécifiquement pensés. Le faste de la modernité parisienne s’illustre par

cette activité où le regard domine : en allant au spectacle ((Aller au spectacle, en

respectant les règles d’un calendrier hebdomadaire (lundi et vendredi à l’Opéra,

mardi au Français, samedi au Nouveau Cirque) fait partie de cet emploi du temps

de la vie parisienne, dont nous avons parlé au sujet des planches chronologiques ;

J. Csergo, « Extension et mutation du loisir citadin, Paris XIXe – début XXe siècle »,

L’avènement des loisirs : 1850-1960, 2001, p. 133.)), l’on va voir la scène comme

l’on se donne à voir, à l’instar de l’album d’images ostensiblement posé sur la

table du salon. Le Théâtre de Divertissement ou le Théâtre de Boulevard

(vaudeville, mélodrame, comédie d’intrigue, drame bourgeois, opéra comique)

rejoint la bande dessinée par la place faite au comique et à la satire ainsi que par

l’importance accordée au visuel, en convoquant tous les arts du spectacle

(pantomime, acrobatie, danse, musique, costumes, décors impressionnants, etc.).

L’interdépendance des arts graphiques et des arts du spectacle se manifeste, plus

encore, par le biais de nombreux transferts de la page à la scène et vice-versa. En

sont les parfaits témoins Joseph Prudhomme, cette caricature du bourgeois

français imaginée par Henry Monnier vers 1830 (et dont on retrouve le caractère

fat et les raisonnements absurdes chez nombre de nos anti-héros graphiques),

d’abord en lithographie puis comme personnage de pièces qu’il écrit et joue, et

Robert Macaire, figure récurrente du criminel incarnée pour la première fois au

théâtre par Frédéric Lemaître (1800-1876) en 1823 et qui devient, sous le crayon

de Daumier, l’objet de caricatures parues dans Le Charivari de 1836 à 1838

((Évoquant à ce sujet une « forme de mutation transmédiale », Marie-Ève

Thérenty précise que le personnage est également chanté dans Le Robert

Macaire, chansonnier grivois (1835) et mis en texte, entre autres, dans une série

de physologies de James Rousseau, voir « Un comique “trans” : Robert Macaire.

Transmédialité et transgénéricité d’une figure nationale », Insignis, n° 1, mai

2010, [en ligne],

http://s2.e-monsite.com/2010/05/15/1047939un-comique-trans-marie-eve-therenty

-pdf.pdf (consulté le 15.05.2016).)).

Le théâtre, également, dans la variété des formes qu’il prend alors, rencontre

directement la séquence graphique par le biais du discours critique. Dans le

cadre d’une autonomie générique acquise par la critique au sens large, s’établit

effectivement une tradition littéraire et graphique de critique théâtrale diffusée

essentiellement par les journaux, lesquels contiennent généralement une rubrique

« théâtre » réservée à l’annonce et aux commentaires des spectacles. La

séquence dessinée n’est que l’une des formes prises par ce discours graphique

sur le théâtre, elle reste d’ailleurs minoritaire. Prenant l’exemple du journal La

Vie parisienne, Jean-Claude Yon ((J.-C. Yon, « La critique au crayon : l’exemple de

La Vie parisienne (1865-1867) », Le Miel et le fiel. La critique théâtrale en France

au XIXe siècle, M. Bury et H. Laplace-Claverie, Paris : Presse de l’Université Paris-

Sorbonne, 2008, pp. 69-87.)) donne les différents types d’utilisation de l’image : il

cite les « images anecdotiques » qui consistent en l’évocation des costumes de

scène, les « comptes rendus en image » et les « tableaux synoptiques », c’est-à-

dire des constructions graphiques présentant en une page un jugement

synthétique sur une pièce. Le récit graphique entre dans la seconde catégorie,

bien que Jean-Claude Yon (qui n’en fait pas mention) précise que « le compte

rendu en image présente une très grande variété de cas », où « rares sont les

articles où les images et le texte se partagent à égalité le discours critique ».

Encore faut-il se méfier de « l’imbrication typographique du texte et des images

[qui] est parfois un faux-semblant car elle n’implique pas nécessairement une

synergie entre eux, les deux discours étant alors plutôt parallèles que concertés »

((Ibidem, p. 79 et p. 76.)). Dans ces sortes de parodies graphiques que nous avons

relevées dans Le Journal amusant, certaines portent effectivement à confusion

mais, parfois, ces « chroniques théâtrales » – l’une d’elles porte ce sous-titre au

singulier – répondent aux critères d’une histoire en images où des liens

sémantiques unissent étroitement les dessins légendés. À propos des planches

liées au théâtre qu’Albert Robida donne dans la presse (La Vie parisienne, La

Caricature), Sandrine Doré ((S. Doré, « Albert Robida, critique en image de

l’actualité théâtrale des années 1870-1880 », Albert Robida, du passé au futur. Un

auteur-illustrateur sous la IIIe République, Amiens : Encrage ; Paris : Les Belles

Lettres, 2006, pp. 37-56.)) étudie également cette forme répandue de critique en

images, qu’elle divise en quatre catégories : la simple juxtaposition d’images

(forme récapitulative, la plus courante), le récit linéaire (forme narrative héritée

de la formule du Journal amusant) ((Un exemple est constitué par une planche de

Stop qui parodie la pièce de Victorien Sardou, Thermidor (Le Journal amusant,

14.02.1891). À première vue, le dispositif s’apparente à celui d’une bande

dessinée : une succession d’images accompagnées d’une à cinq lignes de texte. À

la lecture, le texte aussi court puisse-t-il être n’est cependant pas scindé, il ne se

réfère pas clairement à une image spécifique. Les figures semblent effectivement

fonctionner en parallèle au texte, comme l’illustration de la scène qu’il décrit. Il

ne s’agit pas à proprement parler de cases, non seulement parce que les images

ne dialoguent pas mais parce que le texte ne se plie pas à la segmentation que la

bande dessinée suppose généralement. La lecture de haut en bas, et non de

gauche à droite, est un indice supplémentaire de la nature de cette page qui

relève, malgré les apparences, du texte (très abondamment) illustré.)),

l’amalgame de deux pièces (procédé de condensation induisant une mise en page

ramassée) et la forme dialoguée qui se présente comme une parodie du genre

dramatique. Si elles ne sont pas uniquement dialoguées (un narrateur peut

introduire les répliques et raconter l’histoire), les séquences dessinées se

présentent en effet comme des parodies, obligées de simplifier et condenser

l’intrigue pour tenir dans le format d’une ou deux pages. Ce sont des parodies à

l’ironie mesurée toutefois, car l’exercice vise plus le commentaire ludique,

l’adaptation comique en vue d’attirer le lecteur ayant assisté à la représentation

ou en ayant entendu parler, que la critique acerbe. Il s’agit le plus souvent non

pas de railler mais de prolonger (ou préparer) le plaisir de la sortie théâtrale,

même si le terme « compte rendu » utilisé pour ce genre d’écriture au second

degré signale une distance critique.

Dans les années 1880 dans Le Journal amusant, Louis Morel-Retz (sous le

pseudonyme Stop) est le principal signataire des parodies théâtrales. Il est en

territoire connu puisqu’il réalise à côté de son œuvre de caricaturiste les textes

de plusieurs opérettes et saynètes (comme Le Sicilien et l’Amour peintre, écrite

en 1877) et qu’en tant que costumier, il collabore à la réalisation de pièces

musicales. D’une manière concise et simultanée, la séquence parodique lui

permet de commenter la façon dont est menée l’intrigue, le jeu des acteurs, les

qualités de la mise en scène (scénographie caricaturée par l’image) tout en

détournant la pratique même de la critique dramaturgique : l’adaptation de la

pièce d’Albert Delpit, Le Fils de Coralie ((Représentée le 16 janvier 1880 au

Théâtre du Gymnase et parodiée dans Le Journal amusant du 7 février 1880.)), est

un « compte rendu fantaisiste » (Le Journal amusant, 07.02.1880). Dans cette

séquence théâtrale, comme dans d’autres, Stop use en effet du procédé typique

de la bande dessinée comme de la caricature, la syllepse de sens. Dans le cadre

d’une parodie dramaturgique, le pied de la lettre dédouble le rire qui n’a plus

seulement la pièce pour objet mais la tournure prise par la nouvelle histoire

présentée. L’image sort soudain de son rôle d’imitation, d’artefact de la scène

pour servir l’esprit de facétie de la reprise. Lorsqu’il évoque le destin de Coralie,

« belle petite retirée du service après avoir considérablement rôti un balai dont

Montjoie a quelque peu tenu le manche » (l’expression « rôtir un balai »

signifiant « mener une vie de débauche »), Stop représente les deux personnages

autour d’un feu, occupés à brûler un balai. L’image suivante appuie l’effet

aberrant par son abstraction, elle symbolise la supplication de Coralie – ancien

viveur, Montjoie a reconnu Coralie qui s’est réfugiée en province sous un faux

nom – par une montre sombrant dans une eau encadrée de montagnes tandis que

le texte pastiche la réplique, « Reconnaissance : Ne me perdez pas, dit-elle ;

toutes les eaux d’un fleuve ne laveraient pas une heure de ma vie passée ! – Cette

image hardie le décide à se taire » ((La critique rejoint ici celle de Zola écrivant à

propos des deux premiers actes de cette pièce, qu’il trouve bien menée mais à la

moralité obscure : « Je ne fais des réserves que pour la langue ; c’est trop écrit,

avec des enflures de phrases, tout un dialogue qui n’est point vécu », Le

Naturalisme au théâtre : les théories et les exemples, Paris : G. Charpentier,

1881, p. 321.)). Oubliant sa qualité de double de la scène, le dessin se fait aussi

artificiel, aussi abstrait et inapproprié que le style ampoulé. Focalisant sur la

forme de la chronique, la syllepse en image permet alors de rendre visibles les

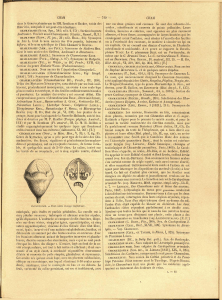

invraisemblances et les excès dramaturgiques. Ainsi de Michel Strogoff jonglant

au sens propre, sur la simili scène graphique, avec des obus – Michel Strogoff,

mélodrame en cent soixante tableaux et quatre clous, mais sans la plus petite

pointe d’amour, par MM. Dennery et Jules Verne (fig. 88). L’effet comique

associant texte et image perd toutefois de sa fonction critique, au bénéfice d’un

comique gratuit, lorsque la concrétisation repose sur un calembour, tel le « rat-

d’eau » qu’empruntent les personnages du roman mis en scène par Jules Verne et

Adolphe Dennery. En tant que pièce à grand spectacle, louée pour la richesse des

décors et les effets de mise en scène, Michel Strogoff, qui est d’abord un roman

d’aventures, est la cible idéale de la parodie graphique. Les images s’enchaînent à

vive allure, selon une logique parataxique, marquée à l’aide d’une abondance de

tirets (« Ils arrivent à Kolyvan », « Il rencontre sa mère », « Elle lui joue

admirablement sa scène du Prophète »), ou à l’inverse hypotaxique (« Mais l’émir

Ali-Baba », « Cependant Strogoff », « Par un de ces hasards comme on n’en voit

qu’au Châtelet », « Pendant ce temps ») ; et à la fin : « On croit la pièce finie ; pas

du tout, il y en a encore », « Les Tartars reçoivent une véritable pile de Volga. –

Strogoff est fait caporal, le succès est général ». Parmi cette succession d’actions,

les changements de décors à vue, dont la qualité visuelle est soulignée par

l’encadrement des images, font rupture : « Là est planté le premier clou », la

réception impériale à Moscou n’est plus qu’un alignement de chevaux de bois et

de balais. Le panorama mouvant des rives de l’Angara se signale également par le

rendu graphique du mouvement où les conifères et une maison sont dotés de

jambes, à la manière de la case évoquée plus haut de Mr Boniface. Si Stop

souligne en guise de conclusion le plébiscite remporté par cette représentation,

comme une autre pointe ironique, c’est que l’imitation par le biais de la bande

dessinée n’est possible, dans le cadre d’un journal, que lorsque la pièce est

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

1

/

32

100%

![Analyse des discours COURS8[1].](http://s1.studylibfr.com/store/data/003402930_1-2c3b3134c5ae82d983c987d5914495b2-300x300.png)