RAPPORT sur les Ateliers de formation à la méthode des scénarios

Projet "DESTINATIONS"

LIFE-Pays Tiers

et

Programme d'Aménagement Côtier du PAM

"Rif Central"

RAPPORT

sur les Ateliers de formation à

la méthode des scénarios alternatifs et

aux outils de gestion environnementale des

structures hôtelières

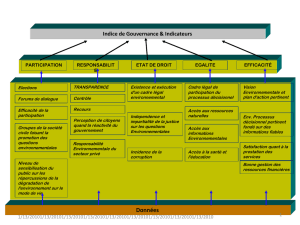

(M'Diq, 21-23 octobre 2008)

SEEE-CAR/PAP

Rabat-Split

Novembre 2008

1

ATELIERS DE FORMATION

A LA METHODE DES SCENARIOS ALTERNATIFS ET

AUX OUTILS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DES STRUCTURES HOTELIERES

(M'Diq, 21-23 octobre 2008)

Contexte

1. Le projet "Destinations" concerne le développement du tourisme durable dans trois

régions côtières sélectionnées dans trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) et

implique l’organisation de plusieurs ateliers de formation aux méthodes et outils de gestion en

matière du tourisme durable. Dans le cadre du projet cité en objet, deux ateliers ont été

organisés du 21 au 23 octobre 2008, à M’Diq, et ont été animés par des experts du CAR/CAR

et du Maroc.

2. Ces deux ateliers avaient pour objectifs respectifs: a) la formation pour l’élaboration de

scénarios alternatifs sur la base du diagnostic de la zone du projet préalablement établi; et b) la

présentation d’exemples d’outils de gestion environnementale à adopter par les structures

hôtelières choisies.

Participants

3. Ont participé à ces ateliers les représentants des autorités locales, des communes

littorales de la Province d’Al Hoceima et de Chefchaouen, des départements concernés et des

ONG locales, ainsi que les experts nationaux et du PAP/CAR. Il est à rappeler ici que les

participants de la province de Chefchaouen se sont joints aux ateliers dans le cadre du projet

PAC du Rif central auquel le projet "Destinations" contribué pour l'aspect tourisme. Comme

pour l'atelier précédent, leur participation a été assurée des fonds du Plan d'Action pour la

Méditerranée (PAM) qui est le maître d'œuvre du projet PAC.

4. La liste complète des participants figure en annexe 1 de ce rapport, alors que l'ordre du

jour est donné en annexe 2.

5. Les documents de travail suivants ont été remis aux participants:

le Rapport préliminaire sur la gestion environnementale des structures touristiques

choisies;

le CD contenant le Rapport diagnostic des provinces d'Al Hoceima et de Chefchaoun;

le CD relatif au kit de formation à l’Environnement et au Tourisme Durable pour

l’Industrie Hotelière;

un document provisoire sur les indicateurs du tourisme durable.

Session d'ouverture

6. L’atelier a été inauguré par M. Abdelhay Zerouali, Directeur de la DSPR et coordonnateur

national du projet qui, au nom du Département de l’Environnement, a fait lecture d’un discours

où il a souhaité la bienvenue aux participants. Son discours est reproduit dans l'annexe 3.

6. Cette allocution a été suivie par la présentation du programme des deux ateliers par Mme

Zeljka Skaricic, représentante du CAR/PAP. Elle a présenté le projet et a expliqué aux

participants la nature et les objectifs des ateliers avant de commencer, officiellement, les

sessions des exposés et des débats y afférents.

7. La coordination des travaux a été par la suite assurée par Mme Khadija Gardi,

représentant la SEEE/DE/DSPR.

2

ATELIER 1: METHODE DES SCENARIOS ALTERNATIFS

Thème 1: Rapports diagnostics sur les régions d'Al Hoceima et de Chefchaouen et liste

d'indicateurs proposés de tourisme durable

8. L'atelier a débuté par la présentation des rapports diagnostics sur les régions d'Al

Hoceima et de Chefchaouen par les consultants nationaux, MM. Nasser-Edine Zine et

Mohamed Menioui. Leur présentation a porté sur les composantes diagnostiquées dans les

zones d’Al Hoceima et de Chefchaouen afin d’évaluer la capacité d’accueil touristique. Ces

composantes sont:

la composante physico-écologique et infrastructurelle,

la composante politico-économique,

la composante politico-gestionnaire.

Cette analyse a permis de mettre en évidence les potentialités de chacune des provinces en

termes de ressources naturelles, d’infrastructures de développement, etc.

9. Lors des débats l’assistance a demandé à ce qu’il y ait une actualisation des données

suite aux réalisations récentes des programmes d’assainissement liquide et solide dans ces

deux provinces. Il s'agit notamment du Programme national d’assainissement liquide (PNAL) et

du Programme national des déchets ménagers (PNDM). Il a été conseillé aussi de consulter

l’agence de Loukkous pour son plan directeur d’aménagement intégré des bassins.

10. M. Satta, consultant du PAP/CAR, a souligné l’importance d’actualiser périodiquement ce

diagnostic et a précisé que celui-ci restera toujours provisoire dans la mesure où chaque année

il y a des choses nouvelles à intégrer dans un rapport diagnostic. La capacité d’accueil

touristique doit, par conséquent, être actualisée en fonction de ces nouvelles données.

11. La liste d'indicateurs de tourisme durable proposés pour la zone du projet a également été

présentée par les consultants nationaux, MM. Zine et Menioui. Cet exposé a porté sur la

définition d’un indicateur, son utilité dans le suivi et la surveillance, ainsi que ses intérêts

pratiques et stratégiques. Ils ont proposé un certain nombre d‘indicateurs majeurs dans le

secteur du tourisme concernant: la composante physico-écologique et infrastructurelle; la

composante socio-démographique; la composante politico-économique; le développement

durable de la zone. Cet exposé figure en annexe 4.

Thème 2: Méthode des scénarios et démarches de participation

12. Au début de son exposé, M. Alessio Satta, consultant CAR/PAP et coordonnateur

scientifique du projet "Destinations", a rappelé les étapes de l’Evaluation de la Capacité

d’Accueil Touristique (ECAT) qui conduit à la formulation de la stratégie de développent du

tourisme durable. Ces étapes sont:

l’analyse diagnostique de la zone du projet,

la définition du scénario de développement touristique initial (qui peut être représenté

grâce aux indicateurs de tourisme durable et du seuil de tolérance),

l’élaboration des scénarios alternatifs du développement touristique, en utilisant des

indicateurs concernent différents domaines, en particulier: environnemental, physique,

économique, socioculturel, politique).

L'exposé de M. Satta figure en annexe 5 du présent rapport.

13. Les différentes discussions qui ont suivi cette présentation et qui ont été conduites en

utilisant la méthode "Metaplan", ont abouti à la possibilité d’élaboration de trois scénarios (voir

annexe 6), qui sont:

3

Scénario 1 - Développement intensif,

Scénario 2 - Valorisation de l’identité locale,

Scénario 3 - Conservation du patrimoine naturel.

Thème 3: Vision du développement touristique dans la zone du projet (groupes de travail)

14. Après avoir construit et défini les trois scénarios précités il a été demandé aux participants

de constituer des groupes de travail et de proposer une vision et une réflexion pour la région du

Rif central concernant le développement du tourisme (toujours sur la base des scénarios). Les

résultats de ces groupes ont été présentés et ont suscité un large débat sous forme de

questions, de remarques et de compléments d’informations sur les zones d’Al Hoceima et de

Chefchaouen. Les conclusions et recommandations des groupes de travail et des débats qui les

ont suivis constituent un intrant important à l'élaboration détaillée des scénarios alternatifs,

travail à faire par les consultants après l'atelier.

Thème 4: Présentation du Programme de coopération transfrontalière IEVP CT Bassin

méditerranéen 2007/2013/

15. M. Satta a profité de cet atelier pour informer l'assistance de ce nouveau programme de

coopération fransfrontalière en Méditerranée dont les objectifs majeurs sont d'éviter

l’émergence de nouvelles lignes de division entre l’UE et les pays voisins et de créer aux

frontières de l’UE une zone de prospérité économique, de stabilité et de sécurité. Il a souligné

que la partie Nord du Maroc (Taza-Al Hoceima-Taotunate, Tanger-Tetouan) constitue déjà un

territoire éligible pour ce programme. Il a invité les acteurs locaux à y participer et profiter de

cette opportunité. Pour plus de détail sur le programme, il leur a conseillé de visiter le site web

http://www.regionesardegna.it/documenti.

ATELIER 2: OUTILS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DES STRUCTURES

HOTELIERES

Thème 1: Présentation des labels de qualité pour un tourisme durable au Maroc

16. Suite à un discours d'introduction fait par M. Satta concernant l'utilité et la nécessité

d'introduire des systèmes de gestion environnementale dans le secteur touristique, M. H. Taleb,

représentant de la Fondation Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement, a pris la

parole pour présenter les labels de qualité pour un tourisme durable au Maroc.

17. Dans son exposé, M. Taleb a souligné que, devant les dysfonctionnements que connaît la

planète (dérèglements climatiques, augmentation des consommations énergétiques, stress

hydrique, insuffisance de la prise de conscience et de l’implication des politiques, des citoyens

et des professionnels dans la préservation des ressources environnementales, croissance de

l’activité touristique), il s’avère nécessaire d’asseoir les fondements d’un développement

durable qui se baserait sur:

la stratégie d'un "tourisme responsable" basée sur une vision claire et partagée,

la préservation de la culture, des valeurs, des traditions et de l’identité locales,

la protection de l'environnement,

un tourisme vecteur de développement durable.

Il a ensuite présenté les labellisations de qualité à dimension internationale et nationale menées

par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, qui ont été mises en

place au Maroc et qui sont: le Pavillon Bleu des plages et la Clef Verte des hôtels et des

établissements touristiques.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

1

/

42

100%