DDCS_Morbihan._autre..

1

Aller à la rencontre de l’autre :

quelles réalités, quels enjeux, quelles démarches développer sur les territoires ?

(dans le cadre des Projets éducatifs locaux)

Rencontre des PEL 19 juin 2012, DDCS du Morbihan

Bernard Bier

sociologue,

L’intitulé qui est proposé par les organisateurs de la Rencontre appelle d’emblée trois

remarques :

- « L’autre » (pas « les autres », pas « l’Autre » !) est posé à la fois comme une évidence, mais

aussi comme une réalité à élucider en tant que telle (quelles réalités ?), dans ses enjeux et dans

la démarche à mettre en œuvre. Pourquoi se pose-t-on (aujourd’hui) cette question ?

- Cette question est inscrite dans le cadre des Projets Educatifs Locaux (PEL), donc à la fois

en rapport avec une démarche éducative (qui par définition a à voir avec l’altérité : s’éduquer

c’est changer, s’acculturer), partenariale (on travaille avec d’autres cultures professionnelles)

et sur des territoires qui seraient composés d’autres. Avec en corollaire cette interrogation :

qui sont-ils ?

- Elle est posée en rapport au territoire (ces projets éducatifs sont territoriaux), à l’intérieur

même du territoire, alors que c’est précisément le territoire, ou plutôt l’extériorité au territoire,

qui traditionnellement définissait l’autre : l’étranger, le « barbare », le « métèque », voire

l’inhumain.

Retour sur la question de l’altérité du point de vue des sciences sociales

Ce détour succinct a pour but de donner quelques clés de lecture.

D’un point de vue anthropologique :

L’autre, c’est celui qui est extérieur au groupe, au clan, et à son territoire.

Dans Race et histoire, Claude Lévi-Strauss notait que le nom même que se donnaient

certaines ethnies signifiait « les hommes », le groupe incarnant l’idée même d’humanité.

Cette question est au cœur même du bouleversement que causa le « désenclavement

planétaire » (P. Chaunu) du XVIème siècle. Le colonisateur s’interroge alors sur le degré

d’humanité de « l’autre » amérindien (cf. la célèbre la controverse de Valladolid 1550-1) et le

traitement qu’on peut lui réserver « en conscience ». Pendant ce temps, rappelle Lévi-Strauss,

des indigènes plongent les prisonniers blancs dans l’eau pour savoir si leur cadavre est

putrescible, s’ils appartiennent à la même humanité.

On pourrait aussi évoquer l’appellation par les Athéniens de l’étranger à la Cité de

« métèques », de « barbares ».

2

Ainsi que les débats théologiques des conciles de Mâcon (585) puis de Trente (1545), non pas

sur le fait que la femme ait une âme comme on l’a parfois dit à tort - c’était un acquis du

christianisme naissant -, mais sur la spécificité, donc la place différente (et inégalitaire) entre

hommes et femmes.

L’anthropologie physique du XIXème siècle va prétendre fonder « scientifiquement » la

différence des « races », et tirer de caractéristiques physiques (forme du crâne, taille du

cerveau…) des traits mentaux supposés et des degrés des différents peuples dans la chaîne de

l’évolution humaine.

Il suffirait de relire le Larousse de la fin du XIXème siècle, pourtant identifié à la République

et aux progrès de la science, pour voir le sort réservé aux « noirs » ou à « la femme » !

On pourrait aussi rappeler avec Pap Ndiaye (La condition noire) que, dans cette version

racialiste, les noirs furent longtemps considérés comme trop indolents pour réussir des

performances physiques (cf. l’affront à la « race blanche » que constitua pour les nazis le

succès de Jesse Owens aux jeux olympiques de 1936 à Berlin). Alors que d’autres discours

racialistes aujourd’hui les enferment, à l’inverse, dans les seules performances physiques et

minorant leurs potentialités intellectuelles. Avec toujours ce triple phénomène de

généralisation, d’essentialisation et d’infériorisation de l’autre.

D’où la nécessité de prendre avec précaution la notion de « culture », émergeant lors du

passage de l’anthropologie physique à l’anthropologie culturelle. Certaines approches

« culturalistes » participent de ce processus d’essentialisation, réduisant les individus aux

caractéristiques immuables d’un groupe, oubliant que toutes les sociétés sont évolutives, en

rencontrent d’autres, sont divisées en groupes sociaux différents, et sont constituées

d’individus aux parcours différenciés…

Cette dérive peut conduire à tout expliquer par l’origine, à assigner des individus à un groupe

d’origine réel ou supposé.

On peut repérer d’ailleurs cette ambiguïté dans le discours récurrent aujourd’hui sur la

« diversité ». Sous prétexte de « reconnaissance », on réduit telle personne à sa couleur de

peau sans la reconnaître dans la multiplicité de ses identités ou de ses compétences. Ce qui va

de pair avec les replis identitaires forts qui traversent nos sociétés : ainsi l’Europe, et la

France, peuvent-elles se faire à la fois les chantres de « la diversité », tout en ayant des

politiques drastiques de renforcement des frontières extérieures fort peu hospitalières à

l’autre.

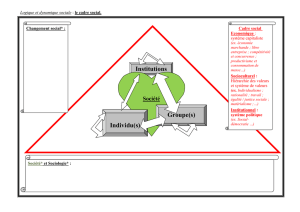

D’un point de vue sociologique

Nombre de sociologues (par exemple, Max Weber, dans Economie et société) ont

montré comment les identités se construisaient dans des oppositions entre Eux et Nous.

Pour illustration et compréhension des phénomènes, on pourrait solliciter deux exemples de

travaux sociologiques déjà anciens mais devenus des références incontournables.

Dans Logiques de l’exclusion, Norbert Elias étudiant une petite ville d’Angleterre et le

stigmate qui frappe la population d’un quartier, alors qu’aucune donnée objective

(démographique, sociologique…) ne témoigne de sa différence avec d’autres quartiers, met à

jour que le phénomène discriminant est le moment d’arrivée sur le territoire : les plus anciens,

les « déjà-là », perçoivent les nouveaux arrivants comme une menace pour la cohésion

identitaire du groupe, et vont renforcer leur identité par un jeu d’opposition entre Eux et Nous.

3

Colette Guillaumin, dans L’idéologie raciste, montre comment dans les processus de

construction d’une différence, une des constantes, outre la généralisation et l’infériorisation de

l’autre (et la valorisation consécutive de soi), est de choisir systématiquement comme

caractéristique du groupe d’en face les pires exemples et dans son propre groupe les meilleurs

pour conforter la différence.

Mais, loin des simplifications ou de l’angélisme, un groupe exclu peut à son tour reproduire le

même phénomène à l’égard d’autres populations… plus récentes ou plus… minoritaires.

Ainsi, ce que nous apporte la sociologie est que

- les identités, les cultures, les autres… sont des constructions sociales et non pas des réalités

naturelles ;

- les identités sont en fait des identifications (donc des processus) ;

- la question de l’autre est toujours à poser comme une relation.

D’un point de vue psychologique :

Mon rapport à l’autre est toujours à aborder en référence à ce que je suis, à mon histoire, à

mes peurs, mais aussi à l’image (idéalisée) que je veux avoir de moi, nous disent les sciences

de la psyché (psychologie, psychosociologie, psychanalyse).

Que signifie, par exemple, l’agressivité dont certains peuvent faire preuve à l’égard de

l’homosexualité (en particulier dans certains lieux, certains groupes ou à un certain âge) si ce

n’est une inquiétude quant à leur propre identité sexuelle ?

La projection sur l’autre d’un certain nombre de traits défavorables, de pulsions négatives,

n’est-elle pas aussi un moyen de me rassurer sur moi, un quasi exorcisme ?

Il est aussi important en rapport avec notre objet (les PEL) de nous rappeler que le moment du

passage de l’enfance vers l’âge adulte, et principalement celui de la pré-adolescence et de

l’adolescence, est un temps de préoccupation identitaire et de construction de soi.

Cette construction identitaire inséparable du processus d’autonomisation s’effectue dans un

double mouvement : de rupture (la séparation d’avec le monde de l’enfance, des adultes et de

leurs demandes et règles) et d’identification à des groupes de pairs. Etre soi, c’est être à la fois

différent et comme les autres. D’où, à ce moment, des logiques d’adhésion et de rejets

exacerbés, qui peuvent expliquer bien des comportements, qu’il importe de toujours

contextualiser.

D’un point de vue philosophique :

Une tradition philosophique se développe en Occident autour de l’altérité au XVIème siècle,

au moment précisément où le monde traditionnel change, où les repères vacillent : la terre

perd de sa centralité dans l’univers, l’Europe et le christianisme découvrent qu’ils ne sont pas

seuls au monde. L’oeuvre de Montaigne est à cet égard significative… et fortement actuelle.

C’est dans les périodes d’incertitude que la question de l’autre et du rapport à l’autre se pose,

que l’on est conduit à s’interroger sur cet « autre » problématique et sur soi.

C’est dans un contexte de montée de l’antisémitisme et dans la proximité de l’extermination

nazie que se construit une œuvre majeure toute entière centrée sur le rapport à l’autre, celle

d’Emmanuel Lévinas, à partir d’une phénoménologie du « visage de l’autre ».

4

C’est aussi la montée des luttes de libération anticoloniales, antiségrégationnistes, féministes,

gays et lesbiennes. qui va conduire un certain nombre de philosophes politiques, outre-

Atlantique d’abord (Charles Taylor), puis européens (Axel Honneth) à engager une réflexion

sur les « politiques de la reconnaissance », et pour certains sur le multiculturalisme.

Pour résumer,

la question de l’autre est inséparable d’un monde mouvant, de l’entrée dans l’incertitude, et ne

peut être posée qu’en situation, dans des rapports de pouvoir, et à partir d’un point de vue

spécifique, celui du locuteur (individuel ou collectif).

Et l’ouverture à l’autre ne va pas de soi.

Réalités et enjeux d’une démarche de réflexion sur l’altérité

Cette question de l’altérité se pose aujourd’hui autour de deux axes : le social et le politique

d’une part, l’éducatif de l’autre.

Des enjeux socio-politiques

Dans la société traditionnelle, celle des castes (voir les travaux de Louis Dumont) comme

celle des ordres sous l’Ancien régime, la logique est celle de la division, de la hiérarchisation.

Mais tant que cette société est acceptée comme allant de soi, chacun est à sa place légitime,

les autres sont là, différents, inégaux, mais pas menaçants.

C’est l’entrée dans la modernité démocratique, avec « l’égalité des conditions » (Alexis de

Tocqueville) que le brouillage s’opère, que l’inquiétude s’installe ; mouvement qui

s’accélèrera quand les mobilités sociales et géographiques s’amplifieront.

Ajoutons aussi que les conflits armés exacerbent la tension identitaire ; ainsi de part et d’autre

du Rhin, à la fin du XIXème siècle et dans la première moitié du XXème siècle, vont se

développer des discours sur l’irréductibilité de « l’âme française » et de « l’âme allemande »

qui nous paraissent aujourd’hui bien lointains.

Peut-être pourrait-on faire l’hypothèse que c’est quand les signes de différence s’estompent

que se manifeste le plus le besoin de les affirmer.

Ainsi Hannah Arendt explique-t-elle que c’est quand les juifs sortent des ghettos, perdent de

la visibilité de leurs pratiques, qu’ils sont assimilés, que se développe (comme en Allemagne

ou en France) un discours antisémite visant à affirmer leur différence radicale - et le fantasme,

qu’ils se cachent, se dissimulent… et qu’il faut bien sûr les débusquer.

Abdelmalek Sayad montre de la même manière que l’immigré maghrébin d’autrefois, venant

travailler en France, vivant dans l’entre-soi, est finalement plus accepté (dans les limites d’un

contexte et de relations coloniales) que les jeunes à qui l’on rappelle en permanence qu’ils

sont « issus de l’immigration », alors qu’ils sont nés en France, de parents souvent nés en

France, qu’ils ont connu l’école de tous, écoutent les mêmes musiques que leurs pairs… Et le

discours tenu à et sur ces jeunes, c’est qu’ils ne sont jamais assez intégrés, qu’ils doivent en

permanence prouver qu’ils le sont, toujours suspects, toujours « illégitimes » pour reprendre

les termes de Sayad.

On pourrait aussi gloser sur le fait que les pratiques communautaires de certains groupes sont

plus acceptées que celles d’autres groupes, que l’on reste longtemps « issu de l’immigration »

ou non en fonction de son origine nationale, que des confusions sont fréquentes - et

inquiétantes - entre « communautaire » et « communautariste »…

5

Peut-être pourrait-on ici engager une réflexion sur la spécificité d’un modèle politique

français, d’un certain imaginaire républicain, qui a longtemps privilégié le seul lien entre

l’Etat, incarnant l’intérêt général, et le citoyen, se méfiant des corps intermédiaires (cf. la loi

Le Chapelier de 1791) perçus comme introduisant de la division, là où d’autres modèles

politiques privilégient plus la société civile et ses mobilisations. Les travaux comparatifs

menés par Jacques Donzelot sur la politique de la ville en France et aux Etats-Unis sont à ce

titre révélateurs.

Enfin la sortie de la légitimation transcendantale du pouvoir (qui organisait le monde) pour

entrer dans une légitimation par le bas (les citoyens, le peuple souverain) pose la question du

lien social et politique : d’où le questionnement de la philosophie politique moderne dès le

XVIIIème siècle (Hobbes, Rousseau), et la naissance de la sociologie au XIXème siècle qui

tournent, l’une et l’autre, autour de cette question : comment faire lien, comment de la

diversité faire société, puis Cité.

Et comme le soulignait à juste titre Hannah Arendt, la politique n’a rien de naturelle : il s’agit

de faire vivre ensemble des personnes qu n’ont rien en commun, et que parfois bien des

choses séparent.

D’où le rôle accordé à l’éducation tant par ces philosophes et sociologues. Il s’agira de former

des citoyens, autour d’une culture commune.

Des enjeux éducatifs

Mais une autre évolution interroge bien évidemment la démarche éducative (dans sa forme

traditionnelle transmissive des adultes vers les enfants et les jeunes) : celle des modèles de

socialisation : nous sommes passés d’une « socialisation par intégration » à une « socialisation

par interactions ».

Dans le paradigme ancien de socialisation, l’enfant et le jeune dans un contexte d’institutions

fortes (école, famille, mais aussi église, partis, syndicats, entreprise, nation…), s’intégrait au

monde adulte dans un processus d’intériorisation/incorporation d’une norme qui était

commune à l’ensemble des institutions et au travers de rituels forts. Ils vivaient entourés

d’adultes, avec des rôles sociaux et professionnels identifiés et lisibles.

Aujourd’hui les phénomènes de dés-institutionnalisation touchent la famille, l’école…, avec

une disparition progressive des rituels institués par les adultes. Le cadre normatif dans lequel

se construisent l’enfant et le jeune est éclaté, donc moins contraignant et de faible lisibilité, ce

qui rend la construction de soi plus difficile et ne facilite pas la tâche des différents

éducateurs. Les jeunes sont de plus en plus entre pairs ou devant des médias de manière

autonome, plus que devant leurs parents ou des adultes, ce qui peut donner l’impression d’un

éloignement des générations. Contrairement à l’idée reçue, les jeunes ne manquent pas de

repères, mais au contraire en ont beaucoup, des repères concurrentiels, parfois antagonistes -

ce qui désoriente et fragilise les jeunes les plus faibles (et peut entraîner du repli, de la

fermeture).

Dans le modèle ancien, c’est la société des adultes qui intégrait les jeunes, dans un cadre

contraignant mais clair. Le modèle éducatif était celui de l’encadrement et de la transmission

(et dans le champ enfance-jeunesse, depuis l’après-guerre, la logique était celle de l’offre

d’équipements et d’activités). Dans le nouveau modèle, devenir adulte c’est construire son

identité, trouver sa place, se construire.

6

6

7

7

1

/

7

100%