Cent ans de topologie algébrique

e

Ea

x2+y2/a2= 1,

a > 0a6=a0EaEa0

Ea

f f(x,y)=(x,a0y/a)

EaEa0(x,y)7→ (x,ay/a0)

a

1

x

y

Ea

(5)

(4)

°

Kassel

e

e

(16)

e e

(10)

(18)

s

a f

s−a+f= 2.(1)

Cent ans de topologie alg brique

s a f

s a f

s−a+f= 2

f

a s

s−a+f

s−a+f

s−a+f

Σ Σ0

Σ Σ0

Σ Σ0s−a+f

Σ Σ0

S2S2

χ(S2)χ(S2) = 2

S χ(S)

s−a+f S

χ(S) = s−a+f. (2)

S S0

S S0

χ(S) = χ(S0)

R3

S

S

S0

Kassel

χ(S0) = χ(S)−2.(3)

Sg

g

χ(Sg) = 2 −2g, (4)

SgSg0g6=g0g= 1

T=S1

χ(T) = 0

S2

f,f0:X→Y

ht:X→Y

Cent ans de topologie alg brique

t∈[0,1] t= 0 t= 1 h0=

f h1=f0ht

RnRnx∈Rnt∈[0,1]

ht(x) = (1 −t)xRn

X Y

f:X→Y g :Y→X

g◦f:X→X f ◦g:Y→Y

RnRn

Sg

Sg0g=g0

S β0(S)β1(S)β2(S)

χ(S) = β0(S)−β1(S) + β2(S).(5)

β0(S)

β1(S)β2(S)

ΣS C0(Σ) C1(Σ)

C2(Σ)

ΣC0(Σ)

λ1v1+· · · +λkvkv1, . . . ,vkΣ

λ1, . . . ,λk

C1(Σ) C2(Σ)

Σ

dim C0(Σ) = s, dim C1(Σ) = a, dim C2(Σ) = f,

s a f Σ

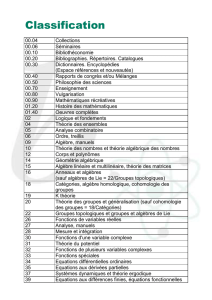

d1:C1(Σ) →C0(Σ)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%