les déséquilibres macroéconomiques et les interdépendances

1/7

Conférence « Nouvelles problématiques en macroéconomie »

Atelier « Les déséquilibres macroéconomiques et l’interdépendance des économies »

animés par Jacques LE CACHEUX

Place dans les programmes

1. Programme de 1ère : « Science économique »

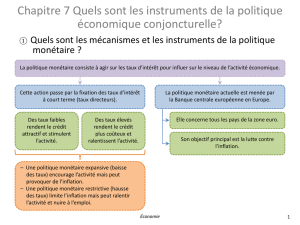

« 4. La monnaie et le financement »

- Problématique « 4.2. Comment l’activité économique est-elle financée ? »

- Problématique « 4.3. Qui crée la monnaie ? »

« 5. Régulations et déséquilibres macroéconomiques »

- Problématique « 5.3. Quels sont les grands déséquilibres macroéconomiques ? »

- Problématique « 5.4. Quelles politiques conjoncturelles ? »

2. Projet de programme de terminale

« Science économique » « 1. Croissance, fluctuations et crise »

- Problématique « 1.2. Comment expliquer l’instabilité de la croissance ? »

- Problématique « 5.4. Quelles politiques conjoncturelles ? »

« Economie approfondie » « 1. Instabilité financière et régulation »

I/ LA CRISE FINANCIÈRE, QUELS MÉCANISMES ?

Des éléments bibliographiques :

- Carmen M.Reihnart et Kenneth Rogoff, Cette fois c’est différent. Huit siècles de folie financière,

Pearson,

2010

- Joseph Stiglitz, Le triomphe de la cupidité, Les liens qui libèrent, 2010

- Joseph Stiglitz, Quand le capitalisme perd la tête, Fayard, 2003

- John Kenneth Galbraith, Brève histoire de l’euphorie financière, Seuil, 1990

- John Maynard Keynes, Théorie Générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (chapitre 12), Payot,

1998 (1936)

D Les auteurs à solliciter : Hyman Minsky, Charles Kindleberger

A/ UNE INSTABILITÉ INHÉRENTE AUX ACTIVITÉS BANCAIRES ET FINANCIÈRES ?

L’instabilité est récurrente et inhérente à la nature des transactions bancaires et financières car elles lient des

agents dans une relation où l’information est asymétrique :

- L’un des agents, l’emprunteur ou l’agent en besoin de financement détient une supériorité et peut en tirer

une rente informationnelle car il connaît mieux ses perspectives futures ;

- Le prêteur ou l’agent à capacité de financement se trouve quant à lui dans une situation d’infériorité

informationnelle : la transaction porte sur la promesse d’un paiement futur, qu’il s’agisse du remboursement

d’un crédit bancaire ou obligataire, ou du versement de dividendes. Dans cette situation d’incertitude, les

anticipations du prêteur ou de l’agent à capacité de financement quant à la réalisation du paiement futur

jouent donc un rôle essentiel.

2/7

B/ L’ASYMÉTRIE INFORMATIONNELLE, QUELS RISQUES ?

Cette asymétrie d’information engendre deux effets pervers :

- D’une part un phénomène de sélection adverse (« antiselection », principe mis en évidence par George

Akerlof dans son article « The market of Lemons », 1970) qui peut conduire à un rationnement de l’offre de

crédits ou de capitaux : les banques, par exemple, étant conduites à fixer un taux d’intérêt moyen pour

lisser les différences de risques, dissuadent les emprunts qui présentent un faible risque et auraient pu

bénéficier d’un taux d’intérêt plus faible, et encouragent ceux associés à un risque élevé. Le problème de

l’asymétrie d’information se situe ici ex ante, avant l’échange.

- D’autre part un effet d’aléa moral (« moral hazard » démontré par Joseph Stiglitz), qui intervient quant à

lui ex post, après l’échange. L’agent en situation de supériorité informationnelle adopte ici des

comportements opportunistes qui peuvent nuire au prêteur ou à l’agent qui apporte des capitaux. Par

exemple, en l’absence d’autres garanties, la certitude pour les banques de recevoir le soutien des Banques

Centrales face à la crise peut les inciter à adopter des comportements plus risqués que celui qu’elles

auraient adoptés en l’absence de ce soutien. Il en est de même pour l’agent non financier qui contracte un

emprunt assorti d’assurances pour couvrir les risques de défaillance.

C/ L’ASYMÉTRIE INFORMATIONNELLE, QUELLES SOLUTIONS ?

Finalement, si le risque est probabilisable, l’incertitude ne l’est pas et il convient de la lever, par un phénomène

d’incitations compatibles pour les deux parties, consistant à provoquer la révélation des informations détenues par

l’agent en situation de supériorité de ce point de vue.

- Depuis la première mondialisation des années 1860-1870 et l’apparition des banques industrielles, qui ne

connaissent pas personnellement les clients, il s’agit de collecter des informations privées à leur sujet. Le

créancier cherche ainsi à s’informer sur les débiteurs avant le prêt pour sélectionner les « bons »

emprunteurs (par exemple par la technique du « scoring » pour évaluer les catégories de risque, avant

d’accorder, de refuser ou d’adapter l’emprunt au profil du débiteur). Pendant la durée de remboursement, le

créancier cherche également à s’approprier des informations privées sur le débiteur par la technique du

« monitoring », la surveillance des comptes bancaires (d’où la demande quasi systématique de domiciliation

des comptes dans l’établissement bancaire qui a accordé le crédit) ;

- Quant aux marchés financiers, l’information doit être rendue publique pour les créanciers ou les

apporteurs de capitaux, par le biais d’institutions qui interviennent à plusieurs niveaux :

Les autorités publiques imposent la divulgation de l’information et prescrivent des normes

comptables, conventions grâce auxquelles tous les acteurs peuvent interpréter de la même manière

l’information produite ;

Les cabinets d’audit assurent la certification des comptes ;

Les autorités sur les marchés financiers (l’Autorité des Marchés Financiers en France, la « Security

and Exchange Commission » aux États-Unis) concourent à leur régulation et imposent la publicité de

l’information ;

Les analystes vendent leurs services aux apporteurs de capitaux ;

Les agences de notation produisent des analyses financières à grande échelle, et attribuent en

conséquence un label ou une note aux établissements ou États, permettant ainsi d’établir une

hiérarchie censée représenter la qualité, c’est-à-dire le risque associé à chaque emprunteur ou

demandeur de capitaux. Trois agences (Moody’s, Standard & Poors, Fitch Ratings) se partagent

ainsi 90% du marché mondial de la notation, d’où les interrogations sur leurs méthodes d’évaluation

et sur leur capacité d’influencer les marchés financiers.

3/7

D/ QUELLE APPLICATION À LA CRISE FINANCIÈRE ?

La crise trouve son origine dans l’asymétrie informationnelle concernant les actifs titrisés et structurés ainsi que

les produits dérivés.

1. La première étape : les « subprimes »

Le terme renvoie à la mauvaise qualité des emprunteurs : pourquoi alors les établissements bancaires se sont-ils

engagés dans ce type de contrats ? Parce qu’ils sont plus rémunérateurs, et reposent sur un pari quant à la hausse

des prix de l’immobilier. Ce sont aussi a priori des prêts peu risqués, puisqu’hypothécaires, gagés sur le prix du

logement.

2. La seconde étape : la titrisation

Elle consiste à transformer des actifs non liquides et non négociables en actifs liquides, négociables, et structurés

au sein de « bouquets » mélangeant des prêts à risques divers. Cette pratique se développe dans les années 1970 et

s’accélère dans les années 1980, avec l’adoption du plan Baker et la titrisation notamment des prêts aux pays

d’Amérique latine.

L’intérêt des actifs structurés est naturellement de répartir les risques, et de noyer les actifs à risques élevés. Ils

apparaissaient a priori ainsi peu risqués et étaient d’ailleurs bien notés, d’où les achats réalisés par des

établissements bancaires et des fonds de placement.

Seulement, les acheteurs ne connaissaient pas le contenu des « bouquets » ainsi acquis, les risques étaient ainsi

donc sous-estimés et l’information, déjà biaisée, se diluait un peu plus à chaque étape de la titrisation, ces paquets

d’actifs faisant eux-mêmes l’objet de reventes de la part des banques, contraintes de détenir des fonds propres

proportionnels aux risques associés aux actifs détenus (convention Bâle 2).

3. Des produits dérivés, en sus des produits titrisés

Ces produits permettent d’assurer les opérateurs contre certains risques (risque de change, de taux par exemple)

liés aux actifs détenus.

L’institution qui vend le contrat assume donc le risque en contrepartie, risque inconnu de sa part, probabilisable, ce

qui n’est pas le cas de l’incertitude qui subsiste. Certains établissements ont ainsi concentré une masse importante

de risques dans leur portefeuille, par exemple l’établissement AIG aux Etats-Unis.

De plus, ces produits présentent deux caractéristiques particulières :

- D’une part, ce sont des produits de gré à gré (ou « over the counter », O.T.C) autrement dit, les contrats

sont non standardisés, construits sur mesure pour prémunir l’acheteur contre des risques particuliers. Il n’y

a donc pas à proprement parler de marché pour ce type de produits.

- D’autre part, en l’absence de marché, ces produits sont donc évalués par des modèles eux-mêmes basés

sur des hypothèses, dont aucun acteur ne sait si elles sont valides. Finalement les signaux envoyés par ces

« marchés » de produits dérivés quant aux risques qui leur sont associés peuvent se révéler erronés,

notamment en période d’incertitude. C’est d’autant plus le cas lorsque ces produits, pourtant différents,

sont évalués par les mêmes modèles : les « marchés » envoient alors les mêmes signaux à tous les

opérateurs, les conduisant tous à acheter ou vendre au même moment.

4/7

4. La troisième étape : la crise

Dans cette situation d’asymétrie d’informations quant aux produits titrisés et dérivés, deux dangers menacent :

- Le mimétisme : un apporteur de capitaux ou un établissement vendant des produits dérivés s’estimant mal

informé, en situation d’incertitude, observe ceux qu’ils croient mieux informés et les imitent. En période de

crise notamment, lorsque les prix de tous les actifs, titrisés et dérivés, baissent, la diversification

supposée des risques est alors sans effet.

- La contagion : en classant les débiteurs ou les produits dérivés par catégorie de risques, les

établissements bancaires et les fonds de placement s’appuient sur des caractéristiques observables pour

évaluer des éléments non observables (la réalité des risques, les garanties de remboursement …). Lorsque

l’un de ces risques a été mal évalué, l’occurrence des risques s’accroît pour l’ensemble des autres actifs, d’où

des effets de contagion (il a ainsi été question d’ « effet tequila » à propos de la crise du peso mexicain ou

d’ « économie domino ») avec des répercussions en chaîne sur l’économie réelle.

La rationalité individuelle débouche alors sur une instabilité collective.

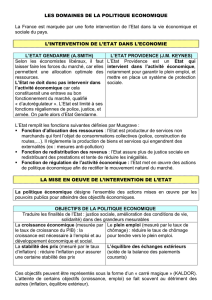

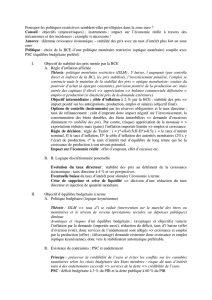

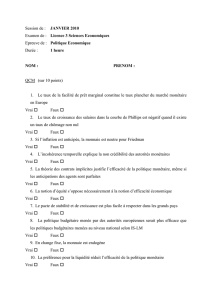

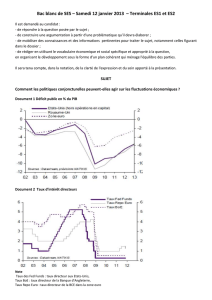

II/ QUELLES POLITIQUES CONJONCTURELLES FACE À LA CRISE ?

A/ LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE

1. Quelle approche de la politique budgétaire dans la zone euro ?

Il a été choisi de mener une politique monétaire commune et de maintenir des politiques budgétaires

décentralisées, en l’absence de véritable budget fédéral.

La politique budgétaire n’est pas considérée comme un instrument essentiel, et ce sont principalement ses effets

de débordement sur les partenaires qui sont envisagés.

Ces effets induits des politiques budgétaire et fiscale étant jugés comme principalement négatifs, les effets

positifs, de type keynésien, étant jugés négligeables, a été fait le choix de la règle avec le Pacte de Stabilité et de

Croissance (P.S.C, Amsterdam, 1997) qui limite le niveau de déficit public à 3% du P.I.B et celui de la dette publique

à 60% du P.I.B.

Cette marge de déficit a été jugée suffisante pour qu’un pays en moyenne à l’équilibre budgétaire puisse faire face

à une récession, lorsqu’en vertu du mécanisme des stabilisateurs automatiques, le déficit se creuse.

2. Quel bilan de la politique budgétaire face à la crise ?

Tout d’abord, cette règle à l’inconvénient d’être pro-cyclique : par le jeu des stabilisateurs automatiques, l’équilibre

budgétaire, voire des excédents sont plus facilement obtenus lorsque le rythme de croissance est soutenu, alors

que le déficit a naturellement tendance à se creuser dans les pays qui subissent un ralentissement de la croissance,

voire une récession. La marge de déficit définie dans le P.S.C s’est d’ailleurs avérée insuffisante pour les pays qui

ont subi de fortes récessions, mais aussi pour ceux, telle la France, pour lesquels les difficultés ont été moindres.

L’existence d’une règle ne résout par ailleurs pas le problème des incitations. Ainsi, même si des procédures et

pénalités sont prévues à l’encontre de pays dont le déficit est excessif, elles n’ont par exemple pas été mises en

œuvre à l’encontre de la France et de l’Allemagne avant la crise, et sont encore moins envisageables dans un

contexte de récession grave. Le débat autour de la répartition de la « cagnotte » (en réalité un déficit moindre que

prévu et non un excédent) en 1999 en France témoigne aussi de la difficulté à amener les États à tendre vers

l’équilibre budgétaire.

5/7

Quant aux effets de débordement de la politique économique, en cas de choc symétrique, telle que l’a été la crise

récente, ils se sont avérés plutôt positifs, suscitant un regain d’intérêt pour l’analyse keynésienne. Ainsi, la politique

monétaire commune menée par la Banque Centrale Européenne, avec des taux d’intérêt proches de zéro, et les

politiques budgétaires de relance ont permis d’éviter une récession plus forte et durable.

Mais, en l’absence de véritable gouvernance de la zone, ces politiques budgétaires n’ont pas été suffisamment

coordonnées, et certains États ont été tentés de se comporter en passager clandestin : l’Irlande, par exemple, en

menant une politique de rigueur en 2008-2009, a cherché à tirer parti des politiques de relance des autres pays de

la zone, en limitant ses propres déficit et dette.

3. Quelle politique budgétaire aujourd’hui ?

Trois problèmes se posent : le premier concerne l’accroissement des déficits et dettes. La Banque Centrale craint

quant à elle une résurgence de l’inflation, qui aurait l’avantage pour les États notamment d’éroder leur dette. Pour

leur part, les marchés financiers redoutent le risque de défaut d’un État quant à sa dette.

Concernant les solutions, a été envisagé un renforcement des règles du P.S.C, par exemple la réduction progressive

de l’écart entre le niveau effectif de la dette et le critère de 60% du P.I.B défini dans le P.S.C, ou encore une

hausse des dépenses publiques identique au rythme de croissance pour stabiliser la part des dépenses dans le P.I.B.

Se pose alors la question de la légitimité démocratique de telles règles.

Mais plus que le respect d’un ratio stabilisé et commun à l‘ensemble des membres de la zone, c’est plutôt de la

soutenabilité de la dette dont il faut se préoccuper, elle-même dépendant de l’écart critique entre le taux d’intérêt

nominal de la dette et le rythme de croissance : ainsi, si un effet « boule de neige » apparaît si le taux nominal est

supérieur au taux de croissance de l’économie, dans le cas contraire, par exemple lors des Trente Glorieuses, la

dette reste soutenable.

La question se pose alors, notamment pour les « PIGS » (Portugal, Irlande, Grèce, Espagne), de savoir comment

rendre la dette soutenable et convaincre les marchés financiers d’acquérir des titres de dette à des taux

raisonnables, sans prime de risque excessive.

- Il faut aussi à ce sujet envisager le rôle de la spéculation : les marchés financiers se trompent-ils en faisant

payer une prime de risque aux États en difficulté ?

- S’il faut rassurer les marchés financiers, le problème se pose toujours du délai nécessaire à la stabilisation

de la dette : dans une optique keynésienne et si l’on s’en réfère à l’exemple actuel de la Grèce, est-il

opportun de mener une politique budgétaire restrictive alors que la croissance n’est pas consolidée ?

Deux arguments, selon lesquels la politique budgétaire aurait plutôt des effets anti-keynésiens, suggèrent

d’apporter une réponse négative à cette dernière question :

- Selon le premier de ces arguments, qui s’appuie sur des expériences récentes, notamment au Canada, ce

serait plutôt la baisse des dépenses, des déficits et dettes qui serait source de croissance.

Cet argument présente lui-même certaines limites : des expériences isolées, dans des pays de petite taille,

la possibilité pour les États d’user de l’arme de la dévaluation pour compenser les effets négatifs de la

baisse des dépenses sur la demande intérieure par des gains de compétitivité.

- Ensuite, selon le principe d’équivalence ricardienne, la hausse des déficits et dettes aboutirait, plus qu’à la

stimulation de la demande, à la hausse de l’épargne, les agents économiques anticipant de futures hausses de

prélèvements obligatoires.

Or, cet argument ne semble tenir que dans des situations extrêmes, et seuls des taux d’endettement

particulièrement élevés, supérieurs à 90% du P.I.B, semblent corrélés avec une croissance ralentie.

Finalement, si le choix de l’austérité budgétaire est généralisé à l’ensemble de la zone, le risque de récession, donc

de nouveau gonflement des déficits et dettes, ne réapparaît-il pas ? Ces effets récessifs de la baisse des

dépenses, des déficits et dettes ne sont-ils pas d’autant plus forts que les États ne disposent plus des autres outils

6

6

7

7

1

/

7

100%