Domin - Hypotheses.org

1

Crise et transformation de la protection sociale : une

lecture régulationniste des évolutions du secteur de la

santé

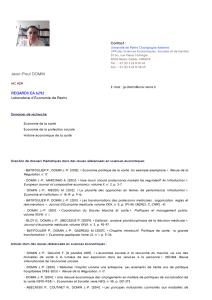

Jean-Paul DOMIN (OMI-EA 2065, Université de Reims Champagne-Ardenne)

Introduction

La dépense courante de santé représente aujourd’hui en France 11,7 % du PIB. La France

se situe encore derrière les États-Unis, l’Allemagne et la Suisse, mais devance les autres pays

de l’Union européenne. Le système est organisé autour d’une assurance maladie obligatoire

qui reste le principal financeur de la dépense de soins et de biens médicaux (75,5 %) bien que

sa part diminue depuis 1995. Une part croissante de la dépense est assurée par l’assurance

maladie complémentaire (13,8 %) et les ménages dont le reste à charge (9,4 %) tend à

augmenter depuis le début des années 2000

1

.

Ce travail s’inscrit dans une perspective historique et s’intéresse de façon générale aux

liens entre transformation des systèmes de protection sociale et crise économique et plus

particulièrement aux évolutions des systèmes de santé en phase de crise. L’approche

historique met en évidence les avancées en termes de socialisation de la dépense de soins. Les

phases de dépression se caractérisent en effet par une socialisation croissante des dépenses. La

crise accélère donc une prise en charge collective de la santé. Mais ce qui était vrai hier ne

l’est plus forcément aujourd’hui : la crise économique se traduit au contraire par une

désocialisation et une individualisation croissante du risque santé.

Nous organiserons notre propos en deux temps. Nous montrerons d’abord que si les

transformations des systèmes de prise en charge de la santé sont importantes en phases de

crise et se traduisent par une socialisation croissante (1), la période actuelle se manifeste

plutôt par une individualisation du risque santé et un transfert progressif de la dépense vers les

organismes complémentaires d’assurance maladie (2).

1. La transformation des systèmes de protection sociale en période de crise

La littérature régulationniste offre un large éventail des analyses des transformations de la

protection sociale. Une première approche dite de la régulation systémique voit dans les

phases de crise un moment de revalorisation de la force de travail (1.1.). Une seconde

approche dite de la régulation salariale voit dans la protection sociale un compromis

institutionnalisé né pendant les phases de crise (1.2.). Une analyse historique des systèmes

d’assurance maladie confirme les approches théoriques (1.3).

1.1. L’approche en termes de régulation systémique

Le programme de recherche initié par Paul Boccara au début des années 1960 constitue

une rupture avec un grand nombre de travaux marxistes des années 1950. Avec lui, le Parti

communiste français prend ses distances avec le Manuel d’économie politique publié dans les

1

Fenina A., Le Garrec M.-A. et Koubi M., Les comptes nationaux de la santé en 2009, Études et résultats, n°

736, 2010.

2

années 1950 en Union soviétique et longtemps considéré par bon nombre d’intellectuels

marxistes comme une référence indépassable

2

.

L’évolution théorique se structure autour de quatre grandes étapes. La première (1960-

1966) est marquée par une relecture et une mise en cohérence des trois livres du Capital. À

partir de 1966 et jusqu’en 1971, Paul Boccara entame la réflexion sur le capitalisme

monopoliste d’État et l’articulation suraccumulation-dévalorisation du capital et baisse

tendancielle du taux de profit/contre-tendances. Les années 1970 marquent le début d’une

réflexion plus générale sur la recherche d’un nouveau type de croissance comme une issue à

la crise. Enfin, les années 1980 constituent le début des travaux sur la constitution d’un critère

synthétique de gestion. Comme le souligne Michel Bellet, des premiers travaux sur le

dépassement du capital jusqu’aux études sur les nouveaux critères de gestion, le couple

suraccumulation-dévalorisation du capital constitue l’axe de réflexion principal de Paul

Boccara et plus généralement de l’école de la régulation systémique

3

.

Si les travaux de Paul Boccara insistent sur la dévalorisation du capital en phase B de

Kondratieff (1.1.1.), Louis Fontvielle organise sa pensée autour de thème de la revalorisation

de la force de travail (1.1.2.).

1.1.1. Régulation et dévalorisation du capital

L’approche en termes de régulation systémique se développe vers les années 1970-1980

dans le sillage de la thèse du capitalisme monopoliste d’État et s’inscrit dans la perspective de

la théorie de la suraccumulation-dévalorisation du capital comme le souligne Paul Boccara :

« La théorie de la suraccumulation-dévalorisation du capital permet d'analyser la régulation

spontanée, opérant à la façon d'un organisme naturel, biologique du capitalisme. Elle montre

comment sur la base des rapports de production, de circulation, de répartition et de

consommation capitalistes, s'effectue cette régulation. La régulation est l'incitation au

progrès des forces productives et de la productivité du travail ainsi que la lutte contre les

obstacles à ce progrès. Elle concerne aussi le rétablissement de la cohérence normale du

système, après le développement des discordances et le dérèglement formel que ce progrès

engendre nécessairement. Ce rétablissement s'effectue à travers les crises et les

transformations qu'elles provoquent y compris les transformations structurelles de

l'organisme économique allant jusqu’à mettre cause l’existence du capitalisme lui-même »

4

.

Le caractère systémique des travaux de Paul Boccara repose sur le rôle fondamental du

taux de profit

5

qui permet d’apprécier la structure des résultats du système économique. La

régulation par le taux de profit se caractériserait, au sein d’un cycle Kondratieff, par des

périodes de suraccumulation suivies de phases de dévalorisation du capital. Celle-ci s'exprime

sous trois formes différentes : la dévalorisation du capital en excès, la dévalorisation

conjoncturelle de capital de longue durée et la dévalorisation structurelle de capital. La

première consiste soit en une mise en sommeil du capital qui n'arrive pas à se valoriser, soit

en une mise en valeur à taux réduit, soit en une destruction d'une partie du capital. La

dévalorisation conjoncturelle de capital de longue durée, entraîne la destruction de capital, des

2

Pouch T., Les économistes français et le marxisme. Apogée et déclin d'un discours critique (1950-2000),

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001.

3

Bellet M., La régulation, éléments sur le statut de deux programmes de recherche, Issues, n° 32, 1988, p. 5-33.

4

Boccara P., Études sur le capitalisme monopoliste d'État, sa crise et son issue, Paris, Éditions sociales, 1974.

5

Jean-Claude Delaunay trouve d’ailleurs « injuste et surtout inexact de réduire la problématique dite de la

suraccumulation-dévalorisation à une régulation mécaniquement étatique du taux de profit », mais pense

toutefois que le manque de travaux sur cette question a « conduit à ce qu'elle fonctionne sous sa forme

idéologiquement réduite et appauvrie de régulation étatique du taux de profit ». Delaunay J.-C., Questions

posées à la théorie de la régulation systémique, Économies et sociétés, série R, n° 2, 1986, p. 209-231.

3

fermetures d'établissements, une montée du chômage massif et des krachs financiers. Enfin, la

dévalorisation structurelle constitue une dévalorisation chronique. Elle résulte de nouvelles

relations sociales

6

et permet la prévention de certains blocages liés à l'accumulation du

capital

7

.

Les mutations technologiques sont au cœur de la phase de crise. Elles se caractérisent

essentiellement par de nouveaux rapports quantitatifs et qualitatifs. Le premier objectif sera

de relever le niveau des débouchés par des économies technologiques de capital constant

8

.

Ces évolutions ne peuvent se faire que par des transformations sociales profondes, une

amélioration de la formation de la force de travail et par la dévalorisation structurelle d'une

partie du capital social (capitaux financiers, capitaux usuraires, capitaux des petits

épargnants).

Les longues périodes de difficultés sont également marquées par une accélération des

processus d'innovations fondamentales. Cette transformation ne peut se faire que sous la

pression des conditions économiques et sociales (surproduction, concurrence, nouvelles

relations sociales et culturelles). Les exemples sont nombreux pour plusieurs secteurs et pour

l'ensemble des phases de difficultés. Pendant ces périodes, des contre-tendances interviennent

sous la pression de la concurrence. Elles prennent la forme de baisses relatives en valeur des

dépenses en moyens matériels. Les mutations technologiques s'accompagnent également de

processus de modernisation de l'organisation du travail qui prennent des formes différentes

(nouveaux types de management, partage du travail de surveillance, amélioration des droits).

La théorie de la régulation systémique impose donc une nouvelle vision dialectique de

l’analyse marxiste. En effet, les adaptations périodiques du rapport de production doivent

permettre désormais de résoudre les contradictions du mode de production capitaliste,

assurant ainsi le développement du système sur des bases nouvelles. Le processus de

régulation, mis en évidence au travers des mouvements longs, offre la possibilité de changer

de façon radicale la structure du système économique.

1.1.2. La revalorisation de la force de travail en phase de crise

Si les premiers travaux de Louis Fontvieille analysent le caractère contracyclique des

dépenses publiques, ils vont rapidement se focaliser sur l’hypothèse de la revalorisation de la

force de travail qui va ensuite évoluer vers le développement des hommes.

L’objectif des premiers travaux de Louis Fontvieille est de montrer que l’État ne peut être

analysé en dehors de l’économie

9

. En effet, les transformations successives de l’État depuis le

début du XIXe siècle sont liées aux nécessités de transformation économiques. Ainsi, l’État

serait amené à prendre en charge certains services, voire certaines productions liées au

développement des forces productives (instruction publique, Ponts et chaussées, santé

publique, …), mais pouvant difficilement être mis en valeur dans une perspective privée. Il en

résulte donc selon l’auteur que le développement de l’appareil d’État est intrinsèquement lié

aux besoins de l’économie capitaliste. Le développement de l’État et de son domaine

d’intervention dépend de ce que lui permet le capital. Louis Fontvieille aboutit alors à une

triple constatation : la forte croissance des dépenses publiques, une évolution en paliers et la

mise en évidence de fluctuations cycliques de longue période.

6

Boccara P., Suraccumulation et dévalorisation du capital, La Pensée, n° 277, 1990, p. 13-30.

7

Boccara P., Les cycles longs et la longue phase de difficultés en cours, Issues, n° 29, 1987, p. 5-45.

8

Boccara P., Cycles longs, mutations technologiques et originalité de la crise de structure en cours, Issues, n° 16,

1983, p. 4-44.

9

Fontvieille L., Évolution et croissance de l'État français de 1815 à 1969, Économies et sociétés, série AF, n° 13,

1976, p. 1655-2144.

4

Les dépenses publiques ont connu une forte croissance depuis le début du XIXe siècle. La

reconstitution de séries monétaires montre que l’évolution des dépenses publiques par rapport

au produit physique (c’est-à-dire la production intérieure brute sans les services marchands)

est assez nette. Entre 1815 et 1969, le rapport est multiplié par trois passant de 0,12 en 1815-

1818 (moyenne quinquennale) à 0,37 en 1965-1969. Toutefois, cette évolution ne donne

qu’une image partielle de la réalité dans la mesure où les séries ne tiennent pas comptes des

dépenses des collectivités locales, ni celles de la Sécurité sociale. Cette évolution n’est pas

une particularité française, on la retrouve dans certains pays européens.

La croissance en paliers constitue la deuxième constatation de Louis Fontvieille. Trois

grandes étapes ont été mises en évidence : les lendemains de la guerre franco-prusienne de

1870, l’après Première Guerre mondiale et la crise des années 1930. Après la guerre de 1870,

les dépenses militaires augmentent plus vite que précédemment. Les dépenses publiques

passent alors de 7 500 millions de francs constants en 1868 à 14 500 millions en 1871. Après

le conflit de 1914-1918, le scenario est identique. Les dépenses publiques passent de 19

milliards de francs constants en 1915 à 59 milliards en 1922. Enfin, après la crise des années

1930, la croissance des dépenses publiques reprend.

Enfin, Louis Fontvieille met en évidence une croissance alternée des dépenses publiques.

Celles-ci évoluent de façon inverse aux mouvements de longue période de Kondratieff. Les

phases A de prospérité économique sont marquées par une régression relative des dépenses

publiques alors que les phases B se caractérisent par une progression plus rapide. Les progrès

de l’État en phase de dépression seraient liés à une rupture dans l’accumulation du capital : la

dévalorisation. Les fluctuations sont plus évidentes encore pour ce que Louis Fontvieille

appelle les dépenses liées à la régulation.

Il faut donc distinguer les fonctions liées à la régulation du système économique aux

fonctions non liées. Les premières ont « pour effet d’accentuer la dévalorisation »

10

. Parmi

celles-ci, l’action sociale nous intéresse plus particulièrement dans la mesure où elle participe

à la reproduction de la force de travail. Dans cette perspective, les dépenses de santé

permettent de prolonger l’utilisation de la force de travail et contribuent donc à diminuer les

coûts. Enfin, elles élèvent les capacités productives de la force de travail, augmentant par la

même occasion à la croissance de la productivité du travail. A contrario, les fonctions non

liées à la régulation « ne font qu’assurer le bon fonctionnement et la perpétuation de ces

rapports sociaux »

11

.

Pendant les périodes de croissance, la priorité est donnée aux dépenses pour le capital

constant, ce qui implique la faiblesse des sommes consacrées à la force de travail. Cette

situation entraîne, à terme, un déséquilibre entre les forces productives qui freine leur

efficacité. Les dépenses sociales restent faibles car le processus de dévalorisation du capital

rend inutile toute intervention des pouvoirs publics. En revanche, durant les phases B, une

procédure de revalorisation du capital variable est mise en œuvre. Tous les travaux menés,

dans cette perspective théorique, sur des sujets comme les dépenses hospitalières

12

, ou

l’éducation

13

constatent une progression contracyclique pour les trois premiers cycles de

Kondratieff.

Cette approche repose sur l'évolution de la seule structure productive en phase B et

explique la transformation du mode de production capitaliste (Fontvieille, 1989). Cette

10

Fontvieille L., op. cit., p. 1966.

11

ibid., p. 1995.

12

Domin J.-P., Évolution et croissance de longue période du système hospitalier français (1803-1993),

Économies et sociétés, série AF, volume 34, n° 3, 2000, p. 71-133.

13

Michel S., Éducation et croissance économique en longue période, Paris, Éditions L'Harmattan, 1999.

5

évolution est sans effet durant la phase de difficultés dans la mesure où la croissance du

chômage l'empêche. Mais, elle doit permettre de redynamiser l'activité et d'accroître la

demande au début de la phase A. La revalorisation de la force de travail se traduit donc par

une « action sélective » sur les investissements, favorisant le développement du capital

variable et les économies sur le travail passé.

La revalorisation de la force de travail se manifeste par des transformations sociales. En

effet, la phase B inaugure une période de luttes en faveur de la satisfaction de nouveaux

besoins sociaux. Ceux-ci ne peuvent plus être satisfaits que par une élévation du pouvoir

d'achat. Par exemple, les années 1820-1850 inaugurent une transformation profonde du procès

de travail et de la force de travail salariée, qui s'est urbanisée progressivement. Cette

évolution se manifeste par une évolution parallèle des rémunérations et des qualifications

bouleversant les modes de consommation. Les entreprises participent à cet effort par des

formes de dévalorisations internes (mise en service d'un chauffage gratuit aux salariés,

construction de logements, services collectifs, …). La revalorisation de la force de travail

passe également par la création d'institutions sociales publiques et privées afin d'assurer la

reproduction de la force de travail.

Cette transformation nécessite un financement efficace. Celui-ci s'opère par un

prélèvement sur la plus-value. La prise en compte de ces besoins ne peut se faire que sur la

base d'un capital dévalorisé, créant ainsi une nouvelle baisse du taux de profit. Les dépenses

publiques ont permis, en phase B, d'élever la qualité de la force de travail et de rétablir

l'équilibre en faveur des forces productives. À la fin de la période de difficultés, la main-

d’œuvre dispose donc d'une part accrue dans la richesse produite. Cette évolution favorise une

relance de l'accumulation sur des bases nouvelles dans la mesure où la progression des

dépenses sociales accroît le niveau de consommation.

La thèse de la revalorisation de la force de travail suscite dès le début une controverse au

sein de l’école de la régulation systémique. Le premier désaccord repose sur le terme de

revalorisation qui signifie un relèvement de la valeur, une réévaluation qui se traduirait par

une augmentation du capital variable par rapport au capital constant. Cette analyse est, pour

certains, contestable dans la mesure où le rapport salaire/prix ne renseigne pas sur l'évolution

sanitaire et sociale. D'autre part, la phase de difficultés en cours serait marquée par un

renforcement de l'exploitation de la force de travail et l'insatisfaction de la demande sociale.

Paul Boccara admet l'existence d'innovations sociales pendant les phases B, mais constate

également un renforcement des méthodes d'exploitation de la force de travail

14

. En réponse,

Louis Fontvieille analyse la revalorisation de la force de travail comme une réduction du taux

de plus-value. Pour Paul Boccara, il s'agirait plutôt d'une utilisation de la force de travail

comme un capital dévalorisé par des innovations sociales. Il ne peut donc s'agir d'une

revalorisation de la force de travail qui équivaudrait à l'augmentation de la part des salaires

dans la valeur créée par la main-d’œuvre.

La thèse du développement des hommes est avancée par Louis Fontvieille et constitue un

dépassement de la thèse de la revalorisation de la force de travail

15

. En effet, le cycle de

Kondratieff débuté en 1945 se caractérise non par une logique contracyclique, mais plutôt par

une croissance procyclique des dépenses d’éducation. Cette évolution s’impose en raison des

limites théoriques de cette dernière approche qui passe sous silence la transformation

économique opérée par les dépenses sociales. Cette approche montre que certaines dépenses

14

Boccara P., Sur la communication de Louis Fontvieille, Issues, n° 36, 1989, p. 108-113.

15

Fontvieille L., Education growth and long cycles. The case of France in the 19th and 20th centuries, G T. (dir),

Education and economic developpment since the industrial revolution, Valencia, Generalitat valanciana, 1990, p.

311-342.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%