Cellules Natural Killer : une cible thérapeutique potentielle au cours

Mise au point

mt 2011 ; 17 (1) : 34-40

Cellules Natural Killer :

une cible thérapeutique

potentielle au cours des

maladies auto-immunes ?

Nicolas Schleinitz

Service de médecine interne, AP-HM Hôpital de la Conception, Université de la

Méditerranée, 147, boulevard Baille, 13385 Marseille Cedex 5, France

Les cellules Natural Killer (NK) ont une fonction, connue de longue date, dans les défenses

anti-infectieuses et antitumorales. Leur rôle anti tumoral est actuellement l’objet de travaux

de développement clinique dans le domaine thérapeutique. Plus récemment, leur rôle dans

les pathologies inflammatoires et auto-immunes a été évoqué sur des données expérimentales

chez l’animal et chez l’Homme. Des anomalies des cellules NK circulantes ont notamment

été décrites au cours du lupus érythémateux systémique. Des travaux futurs devront préci-

ser comment les cellules NK interviennent dans l’apparition, le maintien ou l’aggravation

des pathologies inflammatoires et/ou auto-immunes afin d’envisager une modulation de leur

fonction à visée thérapeutique.

Mots clés : cellules Natural Killer, pathologie inflammatoire, pathologie auto-immune, lupus

érythémateux systémique

Les cellules Natural Killer (NK)

sont un des acteurs majeurs de

la réponse immunitaire innée et leur

rôle a été démontré de longue date

dans les défenses anti infectieuses et

anti tumorales. Leur meilleure carac-

térisation et la meilleure connais-

sance des mécanismes de régula-

tion de leurs fonctions a permis

leur exploration dans les patholo-

gies auto-immunes. De nombreuses

modifications fonctionnelles ont été

rapportées et suggèrent que les cel-

lules NK ont soit un rôle promoteur

soit un rôle protecteur au cours des

différentes maladies auto-immunes.

L’objectif de cette revue est de rap-

peler les connaissances actuelles sur

la physiopathologie de ce compar-

timent cellulaire et les données des

études menées sur les cellules NK

au cours des maladies auto-immunes

chez l’Homme. Ces résultats per-

mettent de formuler des hypothèses

quant à l’implication des cellules NK

au cours de ces affections et laissent

envisager leur rôle en thérapeutique.

Les cellules Natural

Killer

Les cellules Natural Killer (NK)

sont des lymphocytes différenciés

à partir d’un précurseur commun

avec les lymphocytes T, dont ils

partagent certaines caractéristiques

phénotypiques. Ces cellules sont des

acteurs importants de la réponse

immunitaire innée. Leur appella-

tion de «tueuses »vient de leur

capacité, connue de longue date,

à détruire une cible cellulaire par

cytotoxicité directe, sans «immuni-

sation »préalable contrairement à

la cytotoxicité des lymphocytes T

ou à la cytotoxicité anticorps

dépendante (ADCC). En cytologie

rien ne les distingue des autres

lymphocytes cytotoxiques : il s’agit

de grands lymphocytes granuleux.

Les inclusions azurophiles cytoplas-

miques contiennent les molécules

granzyme et perforine, effecteurs

de la cytotoxicité cellulaire. Phé-

notypiquement les cellules NK se

doi:10.1684/met.2011.0311

mt

Tirés à part : N. Schleinitz

34

Pour citer cet article : Schleinitz N. Cellules Natural Killer : une cible thérapeutique potentielle au cours des maladies auto-immunes ? mt 2011 ; 17 (1) : 34-40

doi:10.1684/met.2011.0311

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

distinguent des lymphocytes T car ils n’expriment pas

le CD3/TCR (T-Cell receptor), mais les marqueurs CD16

(récepteur de faible affinité pour les IgG) et CD56 (iso-

forme de N-CAM) qui ne leur sont pas spécifiques. Les

cellules NK doivent être différenciées des lymphocytes

T exprimant des récepteurs NK et des cellules NKT qui

expriment le CD3 et un récepteur de l’antigène invariable

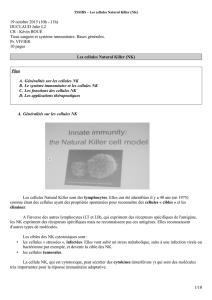

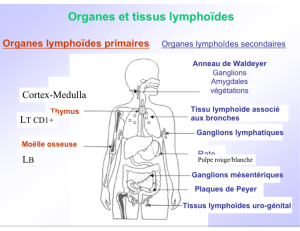

exprimant les chaine V␣24 et V11 du TCR (figure 1).

Une certaine confusion a pu exister dans la littérature du

fait de l’appellation et de certaines similitudes phénoty-

piques entre ces sous-populations lymphocytaires dont

les fonctions sont cependant très différentes. Un triple

marquage (CD3- CD16+ CD56 + ) permet d’évaluer quan-

titativement le compartiment NK du sang circulant. Le

niveau d’expression du CD56 permet de distinguer deux

sous-populations de cellules NK présentant des diffé-

rences fonctionnelles. La population CD56dim (expression

faible) est majoritaire et représente 90% des cellules NK

circulantes. Elle se caractérise par une forte cytotoxicité

naturelle, un faible pouvoir prolifératif en culture et une

faible production de cytokines. La population CD56bright

(forte expression) est minoritaire dans le sang (10%). Elle

est peu cytotoxique, a un fort pouvoir prolifératif en pré-

sence d’IL-2 et produit de l’IFN␥et du TNF␣[1]. Les

cellules NK sont une source cellulaire importante pour

la production d’IFN␥. Les cellules NK CD56bright sont

celles que l’on retrouve au niveau des organes lymphoïdes

secondaires [2] et au niveau de la muqueuse utérine

Lymphocytes NK CD3- CD56bright

Lymphocytes NK CD3- CD56dim

CD56

Lymphocytes T CD3+ CD56+ (NKT)

Lymphocytes T CD3+ CD56-

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

CD3

Figure 1. Individualisation des lymphocytes NK en cytométrie

de flux. Les cellules NK sont définies phénotypiquement par

l’expression de deux marqueurs non spécifiques, CD56 et CD16 et

l’absence d’expression du CD3. Le diagramme présente les résul-

tats d’une analyse des populations lymphocytaires d’un individu

sain par un double marquage par un anti-CD56 et anti-CD3. On

isole très bien les cellules NK qui sont CD56+ et CD3- et on diffé-

rencie bien les deux sous populations CD56bright et CD56dim.Ce

diagramme montre bien la présence d’une sous-population lympho-

cytaire T définie par l’expression du CD3 qui exprime également le

CD56. Les cellules dites NKT font partie de cette sous population.

pendant la gestation. Le compartiment NK du sang cir-

culant est bien caractérisé mais la répartition tissulaire des

cellules NK chez l’homme reste encore mal connue et

fait l’objet de travaux de recherche. Les cellules NK sont

par leurs caractéristiques et leurs propriétés fonctionnelles

impliquées dans la réponse immunitaire anti virale et anti

tumorale. De nombreux arguments suggèrent également

une implication dans les maladies autoimmunes et inflam-

matoires.

Fonctions des cellules NK

Les fonctions des cellules NK sont multiples : cyto-

toxicité naturelle, cytotoxicité dépendante des anticorps,

production de cytokines et interactions cellulaires notam-

ment avec les cellules dendritiques. Ainsi les cellules

NK sont à la fois un acteur des la réponse immunitaire

innée, un lien entre la réponse innée et adaptative par leur

interaction avec les cellules dendritiques et la production

précoce de cytokines et un «effecteur »de la réponse

immunitaire adaptative par le biais de l’ADCC.

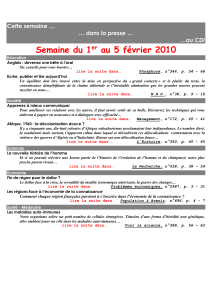

Cytotoxicité naturelle

Les effecteurs de la cytotoxicité NK sont non spéci-

fiques. Cette cytotoxicité est liée soit à la dégranulation

des granules cytotoxiques contenant de la perforine et du

granzyme soit à l’induction de l’apoptose via l’expression

de FasL ou TRAIL [3]. Cette dégranulation peut-être ana-

lysée directement en cytométrie de flux par l’expression à

la membrane cellulaire du CD107a (figure 2) en présence

d’une cible cellulaire. Le déclenchement de cette cytotoxi-

cité cellulaire naturelle est induite par la reconnaissance

de ligands sur la cellule cible. Plusieurs récepteurs NK

activateurs sont impliqués dans cette reconnaissance. Les

NCR (Natural Cytotoxicity Receptors) NKp44, NKp46,

NKp30 et NKG2D [4]. NKG2D reconnaît des molécules

induites par le stress cellulaire (infection virale ou trans-

formation tumorale) : MICA, MICB et ULBPs [5]. Les

ligands des autres NCR, NKp44 et NKp46, sont actuel-

lement mal caractérisés. Certains travaux ont montré que

NKp46 et NKp44 reconnaissent l’hémagglutinine du virus

influenzae et des tests in vitro ont montré que des lignées

tumorales expriment des ligands pour ces récepteurs.

NKp30 intervient dans la coopération entre les cellules

NK et les cellules dendritiques. L’activation cellulaire

après engagement de ces différents récepteurs est liée à

leur association à des protéines transmembranaire. Ces

protéines KARAP/DAP-12, CD3et FcR␥possèdent des

motifs ITAM (Immunoreceptor Tyrosine-based Activation

Motif) permettant le recrutement, après activation, de tyro-

sines kinases dont syk. NKG2D quant à lui est associé à

DAP10, un adaptateur de signalisation dépourvu d’ITAM.

[12,17rmi]. Les cellules NK expriment également à leur

mt, vol. 17, n◦1, jan-fév-mars 2011 35

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Mise au point

A

-

Cellule CibleCellule NK

+

B

CIFNγ

IL-10, IL-5, IL13, IL

TNFα

GM-CSF

MIP1α, MIP1β, IL-8, RANTES

Figure 2. Fonction des cellules NK. A) La cytotoxicité naturelle

des cellules NK est sous le contrôle de récepteurs inhibiteurs

et activateurs. Les récepteurs inhibiteurs reconnaissent les molé-

cules du CMH de classe I. Les réceoteurs activateurs ou NCRs

reconnaissent des ligands induits par le stress cellulaire. Le déce-

lenchement de la cytotoxicité NK dépendra de la balance des

signaux inhibiteurs et activateurs. B) Les cellules NK peuvent ecxer-

cer la cytotoxicité par un mécanisme d’ADCC via l’expression du

CD16 qui est le récepteur de faible affinité pour le fragment Fc des

IgG. C : Les fonctions NK sont aussi liées à la production de cyto-

kines. Cette production de cytokines est importante dans le cadre

des défenses anti infectieuses et notamment antivirales (IFN␥). Les

cellules NK sont une source précoce de production de cytokines.

surface d’autres molécules d’activation: CD2, NKp80

et 2B4 (CD244) ; des molécules d’adhérence : LFA-1,

DNAM-1, CD62-L, Pen5/PSGL-1 et CD44; des récepteurs

aux cytokines : IL-1R, IL-2R␣␥, IL-12R, IL-15R, IL-18R

et IL-21R et des récepteurs pour certaines chimiokines :

CXCR3, CXCR1, CXCR4 et CCR7 [1].

Cytotoxicité dépendante des anticorps

Les cellules NK CD56dim expriment fortement le CD16

ou Fc␥RIIIa qui est le récepteur de faible affinité pour le

fragment Fc des IgG, responsable de l’ADCC. Ce récep-

teur permet l’acquisition d’un répertoire par la fixation des

IgG. L’activation des cellules NK via le CD16 induit la

dégranulation et la production d’IFN␥. L’importance de

l’ADCC sur le plan thérapeutique à été démontrée par

l’impact du polymorphisme 158VF [6] du Fc␥RIIIA, qui

augmente l’affinité pour les IgG, dans la réponse aux anti-

corps monoclonaux notamment en oncologie [7, 8]. Ces

travaux soulignent également l’importance des cellules

NK sur la réponse thérapeutique aux anticorps monoclo-

naux.

L’impact des immunoglobulines polyvalentes

humaines sur les cellules Natural Killer a été peu

étudié. Un travail a cependant montré qu’elles entrai-

naient une diminution d’expression du CD16 et une

modulation des fonctions cytotoxiques NK [9].

Interactions avec les cellules dendritiques (DCs)

L’interaction entre les cellules dendritiques et les cel-

lules NK peut avoir lieu dans les ganglions, où peuvent

migrer les cellules NK, mais également au niveau des sites

inflammatoires tissulaires. Cette interaction est complexe

[10]. Les cellules NK détruisent par cytotoxicité les cellules

dendritiques immatures. La reconnaissance des cellules

dendritiques immatures repose sur leur faible niveau

d’expression du CMH de classe I contrairement aux cel-

lules dendritiques matures qui l’expriment fortement. Les

cellules NK induisent également la maturation des DCs

et réciproquement les DCs induisent la prolifération des

NK [11]. Ainsi les cellules NK sont supposées exercer

un contrôle sur la maturation des cellules dendritiques et

donc l’initiation et l’orientation de la réponse immunitaire

adaptative. Il existe en fait un contrôle réciproque entre les

cellules NK et les cellules dendritiques. Ainsi les cellules

dendritiques via la production d’IL12 peuvent induire par

les cellules NK la production soit d’IFN␥, soit d’IL-10 qui

est une cytokine immunorégulatrice.

Contrôle et éducation des cellules NK

Contrôle de l’activation des cellules NK

La cytotoxicité naturelle (figure 3)est dépendante de

l’expression du CMH de classe I par les cellules tumo-

rales, c’est la théorie du «soi manquant »(missing self)

[12]. Les cellules NK lysent les cellules tumorales qui

n’expriment pas le CMH de classe I alors que les mêmes

lignées qui l’expriment sont résistantes. Cette théorie du

«soi manquant »s’explique par l’expression de récep-

teurs inhibiteurs par les cellules NK : récepteurs KIR-L

(Killer cell Immunoglobulin-like Receptor), CD94/NKG2

et ILT (CD85) (Immunoglobulin-Like Transcript) reconnais-

sant différentes molécules du CMH de classe I [13]. La

reconnaissance par ces récepteurs de molécules du CMH

de classe I sur une cible cellulaire permet d’inhiber la

cytotoxicité NK. Les cellules NK contrôlent ainsi la qua-

lité de l’expression du CMH de classe I par les cellules

de l’organisme. L’engagement de ces récepteurs permet,

par le recrutement de tyrosines phosphatases, de blo-

quer la transduction du signal activateur. Une affection

rare, dénommée «pseudo-Wegener », liée à un défaut

d’expression des molécules du CMH de classe I, illustre

ce fait puisque les lésions tissulaires sont en partie liées à

un défaut de contrôle par les CMH de classe I des cellules

NK autologues [14].

36 mt, vol. 17, n◦1, jan-fév-mars 2011

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Contrôle négatif En présence de K562 ADCC

CD107

IFNγ

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

4.97 0.32 10.5 8.34 13.4 9.53

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

76.4

91.2 70.1 74.753.47

Figure 3. Analyse par cytométrie de flux de l’activation des cellules NK. L’activation des cellules NK peut se mesurer par leur production

d’IFN␥et par la quantification de la cytotoxicité naturelle ou dépendante des anticorps (ADCC). On analyse en routine l’expression à

la surface des cellules NK du CD107a pour évaluer la dégranulation qui est l’étape indispensable à la cytotoxicité. On analyse dans un

même temps la production d’IFN␥. A : cellules NK en présence d’un milieu contrôle, il y a très peu de cellules NK exprimant le CD107a ou

produisant de l’IFN␥.B:Enprésence de cellules K562 (lignée tumorale sensible à la cytotoxicité naturelle NK) on note la dégranulation

(CD107a + ) et la production d’IFN␥par une partie des cellules NK.C:Onnote également une dégranulation et un production d’IFN␥dans

un test d’ADCC.

Ces récepteurs inhibiteurs possèdent une contrepartie

activatrice les KIRs dont la portion extracellulaire est d’une

grande homologie. La balance entre les signaux inhibi-

teurs principalement liés à la reconnaissance du CMH de

classe I sur la cible et les signaux activateurs NCR ou KIRs

va réguler les fonctions des cellules NK et notamment leurs

fonctions cytotoxiques.

Les gènes codant pour les récepteurs KIRs (activateurs

et inhibiteurs) et ILT sont localisé sur un même locus sur

le chromosome 19. Un polymorphisme génétique existe

quant au nombre de gènes présents dans le locus (il existe

surtout une variation dans le nombre de gènes KIR acti-

vateurs) et sur des variations de séquences allèliques pour

plusieurs de ces gènes. Cette variabilité génétique est à la

base des études d’associations avec certaines pathologies

auto-immunes ou inflammatoires.

Education des cellules NK

Cette découverte relativement récente ne fait pas réfé-

rence au même processus que celui, complexe, de la

maturation lymphocytaire B ou T. Ce terme d’éducation

fait référence au fait que les cellules NK seront capables

de cytotoxicité ou de production d’IFN␥lorsqu’elles ren-

contreront une cible que si au préalable les récepteurs

inhibiteurs reconnaissant le CMH de classe I (KIR-L) ont

été en contact avec leur ligand. Ce n’est donc qu’en cas

de reconnaissance d’un ligand inhibiteur qu’une activa-

tion de la cellule NK pourra survenir dans un deuxième

temps lors de la reconnaissance d’un ligand activateur.

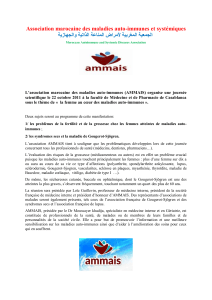

Les cellules NK en pathologie

auto-immune chez l’homme

Basé sur les connaissances fondamentales acquises on

peut proposer plusieurs modèles d’implication théorique

des cellules NK dans la physiopathologie des maladies

auto-immunes (figure 4) :

1) autoréactivité NK naturelle par défaut ou anoma-

lie d’expression du CMH de classe I (défaut de signal

inhibiteur) ;

2) prédisposition génétique aux maladies auto-

immunes liée aux haplotypes ou gènes KIR ;

3) orientation de la réponse immunitaire adaptative

par le biais, soit du contrôle de la maturation des cellules

dendritiques, soit par un rôle de cellule présentatrice de

l’antigène soit par la production de cytokines ;

4) une interaction avec les cellules T régulatrices ;

5) un rôle de cellule effectrice notamment par

l’ADCC.

Les données en pathologie auto-immune

chez l’homme

Des anomalies du compartiment NK circulant ont

été rapportées par plusieurs auteurs, au cours du lupus

érythémateux disséminé (LED), du syndrome de Gougerot-

Sjögren, de la sclérose en plaque, de la polyarthrite

rhumatoïde, de la thyroïdite auto-immune et du diabète

de type I. Jusqu’à présent il a été mis en évidence, par

plusieurs équipes et de fac¸on répétitive, une diminu-

tion significative du nombre de cellules NK dans le sang

mt, vol. 17, n◦1, jan-fév-mars 2011 37

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Mise au point

A

NK

B

Contrôle de la réponse auto-immune

-T

DCs

-

IL-10

Autoantigène

B

NK BNK

Lésions tissulaires

Rôle promoteur de la réponse auto-immune

Autoantigène +

T

DCs

ADCC

+

Macrophage

Figure 4. Rôle potentiel des cellules NK dans la physiopathologie des maladies auto-immunes. A) Les NK peuvent avoir un rôle protecteur

vis-à-vis des maladies auto-immunes : 1/ Destruction des cellules dendritiques immatures qui pourraient potentiellement présenter des auto

antigènes ; 2/ Contrôle négatif sur la réponse auto réactive lymphocytaire T et B par la production e cytokines immunorégulatrices. Un défaut

de fonctions NK pourrait ainsi favoriser les maladies auto-immunes. B) Les NK peuvent avoir un rôle promoteur dans les maladies auto-

immunes : 1/ Maturation des cellules dendritiques présentant des auto antigènes 2/ Activation des macrophages au niveau des tissulaire

entrainant les lésions tissulaires 3/ Rôle effecteur par les biais de l’ADCC et la reconnaissance de cibles recouvertes d’autoanticorps.

circulant, associée à une baisse des fonctions cytotoxiques

vis à vis de cibles cellulaires naturellement sensibles à la

lyse par les cellules NK. Ces anomalies pourraient être

corrélées à l’activité de la maladie lupique [15-17]. De

telles anomalies ont également été rapportées au cours

du syndrome d’activation macrophagique et de l’arthrite

juvénile [18]. Il n’est pas clair aujourd’hui si ces anoma-

lies sont la conséquence de la pathologie, du traitement

immunosuppresseur, ou si elles participent aux désordres

immunitaires sous-jacents à celle-ci. Dans le pemphi-

gus contrairement aux données observées dans les autres

maladies auto-immunes il a été rapporté une augmen-

tation du compartiment NK circulant [19]. L’étude de

l’implication des cellules NK, ou plus justement des récep-

teurs KIR (nous avons vu que ces récepteurs pouvaient être

exprimés par des sous-populations lymphocytaires T) dans

les pathologies auto-immunes a également été abordée

par une approche génétique analysant l’association entre

les génotypes ou haplotypes KIRs, du CMH de classe I et

les pathologies. Il a ainsi été retrouvé une association entre

certains génotypes KIR/CMH et la survenue d’un rhuma-

tisme psoriasique [20, 21] ou encore d’une sclérodermie

systémique [22]. Les pathologies associées à un CMH de

classe I particulier sont un champ d’exploration intéressant

dans ce contexte.

L’exemple du lupus érythémateux disséminé

Les lupus érythémateux disséminé (LED) est une

pathologie associée à une réponse auto-immune non spé-

cifique d’organe. La physiopathologie est sous tendue par

un excès de corps apoptotiques induisant l’apparition

d’autoanticorps dirigés vis-à-vis d’antigènes nucléaires.

Comme pour les autres maladies auto-immunes la réponse

immunitaire adaptative est donc primordiale dans la phy-

siopathologie. L’implication des cellules NK au cours

du LED est fondée sur les mêmes bases hypothétiques

que celles avancées précédemment pour les maladies

auto-immunes. Par ailleurs le rôle joué par les facteurs

environnementaux, et notamment les infections virales,

38 mt, vol. 17, n◦1, jan-fév-mars 2011

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

6

6

7

7

1

/

7

100%