Faune Objectifs d`apprentissage 2008 Identification et classification

Faune

Objectifs d’apprentissage 2008

Identification et classification de la faune

1.Identifier les espèces animales (vertébrés terrestres et aquatiques) communément

retrouvées au Nouveau-Brunswick.

2. Identifier les signes laissés par les animaux (fèces, pistes, sons, signes sur les arbres,

nids, plumes/poils).

3. Définir les termes suivants relatifs à la faune : rare, menacée, en voie de disparition.

4. Identifier certaines espèces animales (terrestres et aquatiques) rares, menacées, ou en

voie de disparition au Nouveau-Brunswick, apparaissant dans la liste du Comité sur la

situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC, un organisme fédéral) et dans celle

des espèces à risque du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Habitat

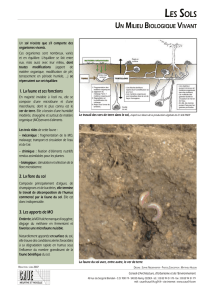

1. Identifier les besoins vitaux (composantes biotiques et abiotiques) nécessaires à la

survie des espèces communes au Nouveau-Brunswick.

2. Décrire de quelles manières l’habitat d’une espèce donnée peut être amélioré si on

connaît les besoins vitaux de cette dernière.

3. Déterminer les raisons pourquoi une espèce peut changer ses besoins d’habitat et

décrire ces changements.

4. Détailler les raisons de la perte d’habitat au Nouveau-Brunswick.

5. Décrire les moyens utilisés par le gouvernement, l’industrie des ressources naturelles

et les autres pour contrer les problèmes liés à la perte d’habitat.

6. Dresser une liste de plusieurs espèces animales et végétales qui se retrouvent dans les

milieux humides et décrire leurs adaptations à vivre dans des conditions humides.

Écologie animale : concepts et terminologie

1. Décrire les adaptations animales reflétant notamment des mécanismes de défenses, des

habitudes alimentaires spécialisées, des mécanismes d’évitement de même que des

adaptations au climat froid (ex. hibernation, migration, accumulation de graisses,

formation de graisses brunes), ainsi que leur signification générale pour l’espèce et son

écosystème.

2. Définir «capacité du milieu» et décrire les raisons pour lesquelles c’est le facteur

principal affectant la taille d’une population.

3. Décrire le concept de capacité du milieu en référence avec au moins deux espèces

animales du Nouveau-Brunswick.

4. Définir «succession végétale».

5. Définir pour un écosystème donné les termes suivants : prédateur, proie, herbivore,

carnivore, omnivore, et décomposeur.

6. Décrire comment les changements dans une seule population peuvent affecter tout un

réseau alimentaire en utilisant des exemples spécifiques au Nouveau-Brunswick

(systèmes terrestre et aquatique).

7. Définir la zone riparienne et décrire son importance pour la faune.

8. Définir l’écotone et décrire son importance pour la faune.

Thème 2008 : L’impact des activités récréatives sur les ressources naturelles

Les activités récréatives sont sans contredit cruciales au bien-être mental et physique des

gens. En outre, les activités de loisir tendent à réduire l’impact du stress au travail. Elles

aident également à maintenir et développer les aptitudes sociales par l’interaction des

personnes dans une équipe sportive ou lors de la pratique d’une même activité comme

une randonnée pédestre dans un parc.

Alors que plusieurs écrits existent pour décrire les bénéfices des diverses activités

récréatives sur la santé des gens, il est important de se rappeler des conséquences de notre

interaction avec le monde naturel. Certaines activités ne laissent qu’une empreinte

mineure dans l’environnement alors que d’autres en laissent des plus profondes.

Comme membres d’Envirothon, et comme citoyens conscientisés de Gaïa, votre équipe

doit être en mesure de débattre les pours et les contres d’une variété d’activités

récréatives dépendant de leur impact potentiel sur les ressources naturelles, en particulier

sur la faune.

Exemple de question :

Le parc national Acadia (Mt. Desert Island, Maine) attire annuellement plus de deux

millions de visiteurs. La grande popularité associée à ce petit territoire entraîne une

congestion le long de plusieurs petites routes étroites. Le style décontracté et sans tracas

de même que les infrastructures disponibles attirent les touristes venant de régions

populeuses comme la ville de Boston. Avec l’appui de L.L. Bean, un système d’autobus

propulsé au propane, le Island Explorer, a été mis de l’avant afin de limiter

l’engorgement des routes. Est-ce que L.L. Bean et le Service du parc national ont fait le

bon choix ? Quelles autres mesures auraient pu être prises pour s’assurer que la faune du

parc ne soit pas « aimée à mort » ?

Application/Analyse

1. À partir d’un guide d’identification et de cartes de distribution géographique, identifier

des espèces indigènes et leur habitat dans les groupes suivants :

* insectes (aquatiques et terrestres) * reptiles

* mammifères (petite et grande taille) * oiseaux

* amphibiens * poissons (eau douce et salée)

Évaluation/Synthèse

1. Évaluer le potentiel de qualité d’un habitat pour une espèce donnée, en décrivant les

besoins d’habitat de cette dernière.

2. Décrire en quoi un changement dans le climat, la topographie ou l’utilisation du

territoire peut modifier le processus de succession végétale.

3. Expliquer de quelle manière les relations prédateur-proie et la capacité du milieu sont

intereliés.

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES À IMPACT MINIMAL

Parc nationalPukaskwa (Ont) :

http://www2.parkscanada.gc.ca/pn-np/on/pukaskwa/visit/visit7_e.asp

Mesure de l’impact des activités récréatives sur les falaises au Parc Shenandoah :

http://www.pwrc.usgs.gov/prodabs/ab10060307/6680_Wood.pdf

Objectifs et actions de réduction de l’impact des activités récréatives au Parc du Lac Rockies-Elk :

http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/planning/mgmtplns/elklakes/outdoor.pdf

La menace des activités récréatives sur les environnements sensibles :

http://www.cnr.vt.edu/forestry/cpsu/rececol.html

1

/

3

100%