L`application du principe de précaution à la

CREDECO - LATAPSES - IDEFI

250, rue A. Einstein - Sophia Antipolis

06560 Valbonne - FRANCE

L’application du principe de précaution

à la résolution des différends commerciaux

liés à la sécurité sanitaire des aliments

(Rapport final)

Laurence BOY°

Christophe CHARLIER*

Michel RAINELLI*

Recherche ayant bénéficié d’une aide du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche,

Direction des Politiques Economique et Internationale (Référence MAP 00.D1.01.01)

Le contenu du présent document n’engage que la responsabilité de ses auteurs

° CREDECO-IDEFI, UMR 6043 CNRS/INRA, Université de Nice Sophia-Antipolis

* LATAPSES-IDEFI, UMR 6564 CNRS, Université de Nice Sophia-Antipolis

2

L’analyse de l’application du principe de précaution à la résolution des

différends commerciaux liés à la sécurité alimentaire des aliments est un sujet qui trouve ses

racines dans le différend devant l’OMC qui a opposé les Etats-Unis à l’Union Européenne sur

le « bœuf aux hormones ». La condamnation de la réglementation mise en place par les

Communautés européennes aurait pu conduire l’UE à opérer un recul sur le principe de

précaution, invoqué de manière un peu hasardeuse dans ce différend, sans référence explicite

à l’accord SPS pour fonder l’interdiction des activateurs de croissance. Ce n’est pas la voie

qui a été choisie, au contraire : les Communautés européennes ont affirmé leur choix en

faveur d’une application du principe, en refusant de donner suite à la condamnation par

l’OMC de la réglementation européenne, mais aussi en développant une action dans

différentes instances internationales pour tenter de faire reconnaître la portée du principe.

L’étape essentielle de cette stratégie est la Communication de la Commission

européenne sur le principe de précaution de février 2000. Il s’agit en effet d’un texte

fondateur qui, pour la première fois, tente de définir le contexte et les modalités d’application

du principe. Ce texte a inspiré, notamment, l’action entreprise devant le Codex alimentarius

pour tenter d’introduire la référence au principe de précaution dans l’Analyse des risques, lors

des deux dernières sessions. A cette occasion, les oppositions des Etats-Unis et d’autres

nations ont permis de mettre en évidence la nature des débats entre des pouvoirs publics

« précautionneux » et « science based ». C’est pourquoi, dans un premier temps, le rapport

revient sur la Communication et les débats qu’elle a inspirés.

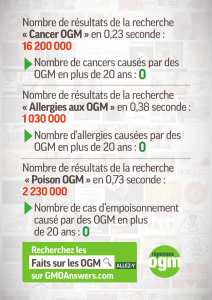

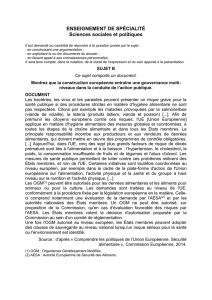

L’UE a continué sa politique d’application du principe de précaution, avec le

Directive de mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’Organismes Génétiquement

Modifiés dans l’environnement. Le domaine d’application est beaucoup plus large que celui

visé par le cas du bœuf aux hormones, puisque sont concernées ici des questions liées à des

modalités de production, mais aussi à l’étiquetage des produits. Les références au principe de

précaution sont nombreuses dans ce texte qui fait l’objet du deuxième texte du rapport.

Enfin, l’UE a cherché à nouer un dialogue avec les Etats-Unis dans un forum

consultatif ayant fait l’objet d’un rapport en décembre 2000. Le lancement de ce forum

consultatif s’est fait d’un commun accord entre le Président Prodi de la Commission

européenne et l’ancien Président des Etats-Unis, B. Clinton. Il s’agissait d’un groupe

d’experts indépendants représentants divers points de vue des deux côtés de l’Atlantique et

associant des scientificiques, des juristes, des représentants des consommateurs, des

spécialistes en éthique, de agriculteurs, des défenseurs de l’environnement et des industriels.

Sa mission était relativement large, mais il a décidé de mettre l’accent sur l’usage des

biotechnologies en matière agricole et plus spécifiquement en matière végétale. Ce rapport

traduit un consensus sur de nombreux points qui s’illustrent dans une série de

recommandations qui traduisent au sein de cette institution une volonté de poser, si ce n’est

des règles, du moins des guides d’action. Il est analysé dans le troisième texte du rapport.

3

La Communication de la Commission Européenne sur le principe de précaution :

contribution à un débat

Laurence BOY - Christophe CHARLIER - Michel RAINELLI

Le principe de précaution doit continuer et continuera d'inspirer les positions de

l'Europe en matière environnementale et sanitaire ; tel est le message principal qu'a envoyé la

Commission européenne (Commission par la suite) à ses partenaires dans sa Communication

sur le recours au principe de précaution de février 2000 (Communication par la suite). Même

si les communications de la Commission ne sont pas en principe des actes normatifs1, elles

contribuent largement à l’interprétation du droit communautaire et en précisent le contenu.

Elles méritent de ce fait une grande attention.

Cette communication a d'autre part été présentée dans les travaux du Codex

alimentarius (Codex par la suite) lors de la 15ième session du Comité sur les principes

généraux. Elle a suscité dans ce cadre un commentaire écrit américain auquel ont répondu les

Communautés Européennes. Le fait est important car les normes du Codex ont aujourd'hui

une importance décisive. L'accord SPS leur reconnaît en effet le statut de référence et les Etats

qui s'y conforment sont ainsi présumés satisfaire aux règles de l'OMC (en matière sanitaire et

phytosanitaire) sur la libre circulation des marchandises. La définition du contenu des normes

du Codex a dès lors une importance essentielle dans l'appréciation d'une sécurité alimentaire

qui ne pourrait être utilisée à des fins protectionnistes.

La réaction américaine à la Communication était attendue et se comprend pleinement

dans ce cadre. La Communication s'inscrit en effet largement dans les suites du différend

commercial opposant les Communautés Européennes aux Etats-Unis et au Canada sur le bœuf

élevé aux hormones et à l'interprétation du principe de précaution qui y fut faite par l'Organe

d'Appel de l'OMC (O.A. par la suite). L'enjeu en termes économiques est important car le

débat ainsi initié, sous couvert de l'harmonisation des normes2, touche le repérage d'un certain

type de protectionnisme. La Communication entend ainsi de façon dynamique "donner une

impulsion au débat en cours sur le principe de précaution à la fois au sein de la communauté

et au niveau international"3. Devant les condamnations de l’OMC dont elle a été victime,

notamment dans l’affaire du bœuf aux hormones, l’Union européenne a décidé non pas

d’avoir une attitude frileuse de repli mais une attitude permettant de contribuer à alimenter la

réflexion en cours. Afin d’éviter tout recours injustifié au principe de précaution qui pourrait

être utilisé dans certains cas pour justifier un protectionnisme déguisé4, la Commission a

voulu dans cette communication élaborer des lignes directrices internationales utiles à cette

fin. Son objectif est d’inscrire dans le corpus de référence de l’OMC, le principe de précaution

de sorte qu’en respectant au niveau international les accords de l'OMC, elle ne puisse être

accusée de violer lesdits accords, qui devraient s’enrichir de la lecture nouvelle du principe de

précaution.

Dans la Communication, la Commission entend rappeler les acquis en la matière, fruits

du différend sur le bœuf aux hormones. Les caractéristiques qu'elle pourra attribuer à la

procédure d'évaluation des risques, ou encore à la forme de la mise en œuvre du principe de

précaution, pour ne prendre que deux exemples, seront largement inspirées des propositions

du rapport de l'O.A. dans le précédent différend. La Commission élabore d'autre part des

propositions nouvelles qui devraient susciter la discussion à même de les préciser. En

proposant par exemple de considérer le principe de précaution dans le cadre d'une approche

1 Il n’en résulte ni droit ni obligation pour les Etats ou pour les autres sujets de droit.

2 Cf. J. N. BHAGWATI, R. E. HUDEC [1997].

3 Point 2 du résumé de la Communication.

4 Ce dont elle a été accusée dans l'affaire du bœuf aux hormones.

4

structurée de l'analyse du risque fondée sur l'évaluation du risque, la gestion du risque et la

communication du risque, elle avance des distinctions subtiles qu'il convient de préciser pour

en saisir la portée.

La première section expose les éléments que la Commission considère comme acquis

suite au différend commercial sur le bœuf aux hormones. Les points avancés par la

Commission qui constituent de véritables propositions dans la mesure où ils ne trouvent pas

de réponse dans le différend précédent sont analysés dans la seconde section.

I - Les certitudes rappelées par la Communication sur le recours au principe de

précaution de la Commission Européenne.

Les acquis signalés par la Commission vis-à-vis de la reconnaissance et de la mise en

œuvre du principe de précaution sont nombreux et méritent d’être tout particulièrement

soulignés au regard des polémiques qui entourent le principe de précaution. La Commission

affirme avec force la valeur juridique du principe (1.1.) et s’interroge sur le facteur

déclenchant de celui-ci (1.2.). Enfin, elle rappelle les caractéristiques de l'évaluation des

risques servant la précaution décrites par l'O.A. dans le différend sur le bœuf aux hormones

(1.3.). A - La valeur juridique du principe.

La première affirmation essentielle qui ressort de cette communication est celle de la

valeur juridique du principe de précaution. Alors que des voix s’élèvent encore de nos jours

pour affirmer que la précaution n’a aucune valeur juridique, la Commission s’appuie sur une

série d’arguments très sérieux pour réfuter cette dernière analyse.

La thèse selon laquelle le principe de précaution est une règle de droit d’application

directe est nettement consacrée en Europe et l’on peut penser que la Communication traduit sa

volonté de voir reconnaître cette dernière au niveau international après la décision de l’ORD

dans l’affaire qui opposait l’Union européenne au Canada et aux Etats-Unis. En effet, l'O.A. a

refusé de se prononcer sur le sens et la valeur juridique du principe. Tout en reconnaissant la

consolidation progressive du principe en droit international1, la Commission affirme qu’il

s’agit d’un "véritable principe de droit international de portée générale"2. Ces deux points

méritent d’être relevés.

1 - Le champ du principe de précaution

Apparu en droit de l’environnement, le principe de précaution est considéré par les

instances européennes comme ayant un champ d’application plus vaste. Il concerne

notamment la santé humaine et animale et donc toutes les questions touchant à

l’agroalimentaire. Comme le rappelle la Commission3, il est apparu formellement en droit

dans la déclaration finale de la conférence de Stockholm avant d’entrer dans le droit positif

communautaire avec l’article 130 R du Traité de l’Union européenne ; il est à nouveau énoncé

sur un plan général dans la Déclaration de Rio, dont il constitue le “ Principe 15 ”. Ce principe

n°15 est repris en termes similaires dans le préambule de la convention sur la diversité

biologique (1992) et dans l’article 3 de la convention sur les changements climatiques (1992).

Le principe de précaution devrait donc être appelé à connaître un essor spectaculaire

partout où la prise de décision et la pesée des intérêts sont étroitement liées aux incertitudes

scientifiques. C’est ainsi que l’entend d’ailleurs la Commission en précisant sa politique en

matière de précaution dans la Communication. Selon cette dernière, "le principe de précaution

n’est pas défini dans le Traité, qui ne le prescrit qu’une seule fois – pour protéger

1 Point 4 de la Communication.

2 Ibid.

3 Annexe II.

5

l’environnement. Mais, dans la pratique, son champ d’application est beaucoup plus vaste,

plus particulièrement lorsqu’une évaluation scientifique objective et préliminaire indique

qu’il est raisonnable de craindre que les effets potentiellement dangereux pour

l’environnement ou la santé humaine, animale ou végétale soient incompatibles avec le

niveau élevé de protection choisi pour la communauté"1.

Dans sa communication, la Commission rappelle d'autre part que bien que l’expression

‘principe de précaution’ ne figure pas explicitement dans l’accord de l’OMC sur l’application

des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS par la suite), le rapport de l'O.A. sur des

mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones) (AB-1997-

4, § 124) affirme que ce principe est pris en compte à l’article 5:7 de l’accord. En effet, si la

règle générale est de fonder toute mesure sanitaire ou phytosanitaire sur des principes

scientifiques et de ne pas les maintenir sans preuves scientifiques suffisantes, une dérogation à

ces principes est prévue à l’article 5:7.2 La précaution se trouve ainsi aujourd’hui au cœur des

préoccupations scientifiques, économiques et sociales non seulement dans le domaine de

l’environnement mais dans celui de la santé et de l’agroalimentaire3. C’est même dans ce

domaine crucial du point de vue économique que le principe suscite et risque de susciter les

débats les plus vifs.

Plus essentielle car plus controversée, nous paraît l’affirmation par la Commission de

la valeur juridique du principe de précaution.

2 - La nature juridique du principe de précaution

Cette question renvoie à la délicate controverse sur la "juridicité". La Commission, se

livre dans sa Communication à une analyse très fine de cette dernière et qui vient corroborer

celles de nombreux juristes. "En vue de donner une image plus complète du recours au

principe de précaution dans l’Union européenne, il importe d’examiner les textes législatifs,

la jurisprudence développée par la Cour de Justice ou le Tribunal de Première Instance et les

orientations politiques dégagées"4 "To understand fully the use of the precautionary principle

in the European Union, it is necessary to examine the legislative texts, the case law of the

Court of Justice and the Court of First Instance, and the policy approaches that have

emerged". Elle rappelle à cet égard le rôle définitif du juge dans la création du droit. "A

l’instar d’autres notions générales contenues dans la législation, telles que la subsidiarité ou

la proportionnalité, il appartient aux décideurs politiques, et en dernier ressort aux instances

juridictionnelles de préciser les contours de ce principe. En d’autres termes, la portée du

principe de précaution est aussi liée à l’évolution jurisprudentielle, qui, d’une certaine

manière, est influencée par les valeurs sociales et politiques prévalant dans une société"5

"Like other general notions contained in the legislation, such as susidiarity or proportionality,

it is for the decision-makers and ultimately the court to flesh out the principle. In other words,

1 Point 3 du résumé de la Communication.

2 L'article 5:7 stipule que "In cases where relevant scientific evidence is insufficient, a Member may

provisionally adopt sanitary or phytosanitary measures on the basis of available pertinent information, including

that from the relevant international organizations as well as from sanitary or phytosanitary measures applied by

other Members. In such circumstances, Members shall seek to obtain the additional information necessary for a

more objective assessment of risk and review the sanitary or phytosanitary measure accordingly within a

reasonable period of time."

3 Point 3 de la Communication. On citera pour preuve de cette extension du principe de précaution à la

santé et à l’agroalimentaire la tenue du Comité des principes généraux du Codex alimentarius du 10 au 14 avril

2000 à Paris ainsi que l’atelier organisé par l’OMC en juin 2000 sur les mesures relatives à la sécurité des

produits alimentaires.

4 Point 3 de la Communication.

5 Point 3 de la Communication.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

1

/

46

100%