Consultez les Comptes-rendus - Salon International du Patrimoine

SIPC 2015 – Conférences – CR étudiants LP PMVPB de l'UCP 1

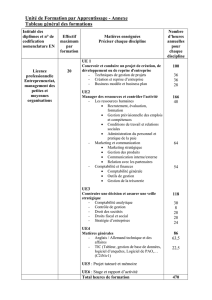

LES COMPTES-RENDUS DES CONFERENCES CI-APRES ONT ETE EFFECTUES PAR LES ETUDIANTS DE LA

LICENCE PROFESSIONNELLE PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BATI DE

L'UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE (présent sur le stand C62) :

Nathalie Ody

Grégoire Levisalles

Omar Berrim

Coraline Tilliole

Emmanuel Anduze

Héloïse Poumeyrol

Marion Tresguerres

Morgane Le Huec

Walérian Loyon

Lionel Butry

(Enseignants : Katalin Escher, suivi du salon en remplacement de Beatriz Menendez ; Axel Hohnsbein,

expression écrite ; Anne-Sophie Godot, histoire de l'art)

Nous les en remercions, ainsi que leurs enseignants

Jeudi 5 Novembre :

- L’isolation thermique des bâtiments anciens (Nathalie et Grégoire)

- Matériaux et modernité (Omar)

- Les associations du patrimoine et la modernité (Coraline)

- Le bâti ancien : un exemple pour la transition énergétique (Emmanuel)

- Formation, prévention et techniques au service de la restauration du patrimoine (Héloïse)

Vendredi 6 Novembre :

- Le ravalement des façades anciennes (Nathalie)

- Le patrimoine est-il réactionnaire ? (Héloïse)

- L’action des villes à l’international pour la préservation du patrimoine (Marion)

- Quel avenir pour les grandes résidences de Meudon : entre patrimoine et transition

énergétique (Morgane)

- La restauration des pierres au moyen des mortiers de ragréage : du choix des solutions

adoptées et compatibles à la pérennité des réparations (Grégoire)

- Bétons de chanvre et ciments naturels (Grégoire)

- Poitiers 3D Evolution : Le patrimoine à la portée de tous (Walérian)

- Les briques de verre Falconnier (Omar)

Samedi 7 Novembre :

- Dans un monde rural en mutation, quelle place pour les paysages hérités ? (Walérian)

- La décoration intérieure au naturel (Morgane)

- ‘‘Mission patrimoine’’, quand patrimoine rime avec jeunesse et modernité (Emmanuel)

- La deuxième vie du patrimoine (Lionel)

- La restauration de la coupole du Panthéon : nettoyage et assainissement (Coraline)

Dimanche 8 Novembre :

- La loi patrimoine, l’enfer est-il pavé de bonnes intentions ? (Marion et Lionel)

SIPC 2015 – Conférences – CR étudiants LP PMVPB de l'UCP 2

L’ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS ANCIENS (1ère partie)

Conférence proposée par la Guilde des Métiers de la Chaux

Jeudi 5 novembre 2015 – Salle de Conférence Delorme 1

INTERVENANTS :

Charles-Henri Lisbonis, société LCG, mortiers isolants minéral/végétal

Laurent Goudet, société Akat

Leny Soy, société Keim-France, systèmes isolant-végétal revêtement minéral silicates

Daniel Turquin, société Akterre

André Rosello, modérateur (Président de la Guilde des Métiers de la chaux)

André Rosello commence cette conférence en disant que la tradition et la modernité sont deux sujets

incompatibles et pourtant dans cette conférence nous allons parler de l’isolation extérieur du bâti

ancien. Il enchaîne par la présentation des intervenants.

Brice Granados commence sa présentation en précisant bien le fait qu’il faut distinguer deux aspects,

à savoir, la compréhension du bâti et comment intégrer l’isolation avec la réglementation thermique.

Il poursuit en indiquant ce qu’est la bâti ancien, le bâti ancien est construit avant 1948 et possède une

grande valeur patrimoniale ; de plus sa conception correspond à un besoin bien précis de l’époque. Il

rajoute à cela que le comportement hygrothermique du bâti est différent du bâti moderne ; il y a

beaucoup plus de pont thermique et une inertie très lourde. Le bâti est donc non étanche.

Brice Granados continue en disant que le comportement hygrométrique est semblable à de la

microporosité. Sa présentation se poursuit avec une réflexion sur la possibilité d’isoler le bâti, tout en

sachant que la réglementation thermique est non adaptable sur le bâti ancien mais que l’on peut s’en

rapprocher un maximum ; quant au Grenelle 1, il vise à réduire la consommation énergétique et à

diviser par quatre les gaz à effet de serre. Il présenta par la suite un schéma présentant les

déperditions thermiques. On peut voir qu’il y a jusqu’à 50% de pertes. Sa présentation se poursuit

avec les différents éléments qui permettent de savoir si l’isolation extérieure ou intérieure sera le

mieux. Ses aspects sont :

- La cohérence avec l’architecture

- La nature des matériaux

- L’état pathologique

- Le diagnostic, la préparation des travaux, la réparation et l’évaluation des modifications

- La réorganisation de l’espace

- Le coût

- L’aspect patrimonial extérieur et intérieur

Il poursuit en indiquant bien que l’essentiel est de focaliser sur les paramètres principaux, telles que la

validation des risques hygrométrique ainsi que la validation des matériaux.

Brice Granados continue sa présentation en répondant à la problématique de l’impact. Il indique que

définir une bonne stratégie de ventilation adaptée permet un bon renouvellement d’air. Il énumère

ensuite les différents anciens matériaux : le pisé, la pierre calcaire, le mortier chaux, la terre cuite, le

torchis et le bois. Pour clôturer sa présentation, il présente différents systèmes d’isolation.

SIPC 2015 – Conférences – CR étudiants LP PMVPB de l'UCP 3

Charles Henri Lisbonis poursuit avec sa présentation sur les liants, mortiers chaux et enduits de chaux

aérienne. Il présente le produit LCG mortier isolant et l’enduit de chanvre. Il continue sur le fait que

ces deux produits sont prêts à l’emploi, projetables mécaniquement et améliorent sensiblement les

performances hygrothermiques. Il indique ensuite la composition du mortier (liants spéciaux : 50%,

granulats de chanvre : 35%, et les charges minérales : 15%) et de l’enduit de chanvre (chaux

formulée : 50%, granulats : 5% et les charges minérales : 45%). Charles Henri Lisbonis explique

ensuite que ces produits ont une mise en œuvre rapide par projections successives de couches, et

qu’ils permettent une finition en enduit chanvre et en enduit de parement ; en sachant que l’enduit

chanvre apporte un complément d’isolation thermique.

Daniel Turquin prend à son tour la parole en commençant sa présentation par la présentation de

l’isolation thermique avec de l’argile. Il explique que l’argile est un liant minéral naturel et détail

l’évolution des supports ; à savoir :

- Support isolant issu du couple chaux-chanvre

- Support en botte de paille

- Support en panneaux rigides de fibre de bois

- Support en panneau de roseaux

Il continue en indiquant que c’est une application directe sur les supports sans interface à gobetis. Il

poursuit ensuite en disant que l’argile est un liant minéral naturel et dispose d’un puissant réseau

capillaire, excellent régulateur hydrique et assainit les murs. C’est aussi un matériau réversible.

Daniel Turquin passe alors à la deuxième partie de sa présentation sur les murs climatiques. Ce sont

des tuyaux chauffants dans les murs. Il termine en indiquant qu’avec une technique de préfabrication

associée avec un peu d’isolation, on peut économiser 20%.

Laurent Goudet prend alors la parole afin de nous présenter le béton végétal projeté. C’est une mise

en œuvre avec un système de microcentrale pour la projection. Il poursuit en indiquant les avantages

de ce béton à savoir :

- C’est une technique efficace : 10 à 20 mètre cubes de béton par jour

- Il y a un faible dosage en liant qui permet une meilleure performance thermique

- Il faut 125 litres d’eau par mètre cube de béton

- Il y a un contrôle en continu du dosage

- C’est un béton qui permet d’avoir la RT 2012

Il continue en indiquant les intérêts de la projection :

- Il y a une continuité du comportement hygrothermique

- Il a une sauvegarde du volume des pièces

- Un confort acoustique conservé

- Une paroi rayonnante possible qui permet un bon confort

André Rosello clôture cette conférence.

SIPC 2015 – Conférences – CR étudiants LP PMVPB de l'UCP 4

L’ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS ANCIENS (2ème partie)

Conférence proposée par la Guilde des Métiers de la Chaux

Jeudi 5 novembre 2015 – Salle de Conférence Delorme 1

INTERVENANTS :

Charles-Henri Lisbonis, société LCG, mortier isolant minéral/végétal

Leny Soy, société Keim-France, système isolant-végétal revêtement minéral silicate

André Rosello, Président de la Guilde des Métiers de la Chaux

Charles-Henri Lisbonis présente des photos sur les enduits cimentiers de Marseille, enduit que l’on

retrouve sur de très nombreuses façades de la ville de Marseille.

Il présente les différentes gammes de produits de la société, avec la gamme Calistone pour la

réparation d’enduit ancien et la gamme Minéros pour la réparation de pierre naturelle.

Monsieur Lisbonis effectue un bref historique de l’utilisation des enduits cimentiers à Marseille.

Ils font leurs apparitions au XVIIIème siècle, c’est un mélange de chaux aérienne et de ciment prompt.

Il présente ensuite les principales pathologies de cet enduit à travers une grande série de photos;

fissuration, décollement et encrassement

Il justifie le choix de sa société de se spécialiser dans ce type de matériau car de nombreux

monuments revêtus de cet enduit doivent être restaurés dans Marseille mais le savoir-faire ainsi que

la main d’œuvre qualifiée pour la fabrication et la mise en œuvre a disparu.

Ainsi, il est nécessaire de faire des recherches afin de redécouvrir les procédés de fabrication et de

mise en œuvre. De plus, afin d’être compatible avec les techniques modernes, la société Lisbonis a

mis au point une formulation permettant à l’enduit d’être projeté grâce à des agrégats bien

sélectionnés.

Pour conclure son intervention, Monsieur Lisbonis évoque la restauration des pierres naturelles.

Le laboratoire de recherche et développement a mis au point la gamme Minéros, un enduit à base de

chaux grasse.

La gamme est déclinée selon les différentes duretés de la pierre.

SIPC 2015 – Conférences – CR étudiants LP PMVPB de l'UCP 5

MATERIAUX ET MODERNITE

Conférence proposée par Icomos France

Jeudi 5 novembre 2015 – Salle de Conférence Delorme 1

INTERVENANTS :

Jean-François Lagneau

Christine Schmuckle-Mollard

Michel Goutal

Serge Pitiot

Pierre Roquette

Jean-François Lagneau introduit la conférence en rappelant le rôle de l’ICOMOS. Leur but étant

d’aider l’Unesco à inscrire les édifices prestigieux sur la liste du Patrimoine mondial, en essayant de

valoriser le patrimoine du 20ème siècle. Il finit son introduction en disant que leur action vise à

prouver que la notion de patrimoine et celle de modernité ne sont absolument pas opposées.

Lagneau présente ensuite les sujets de la conférence. Il s’agit d’une présentation de deux

restaurations, sur des bâtiments des années 30, qui montre bien les spécificités de l’action d’ICOMOS.

Il présente ensuite les deux édifices qui seront exposés et les différents intervenants. En premier

temps, le groupe scolaire d’André Dulsa à Villejuif, qui vient d’être restauré par Christine Schmuckle-

Mollard, architecte en chef des monuments historiques. Le deuxième bâtiment présenté est la villa

Cavrois de Robert Mallet-Stevens et restauré par Michel Goutal, lui aussi architecte en chef des

monuments historiques. Ensuite nous avons Pierre Roquette, président de la société SAVERBAT, qui

montrera comment on peut être amené à créer des matériaux pour pouvoir faire ces restaurations. Et

enfin, Serge Pitiot, conservateur des monuments historique, nous expliquera comment

l’administration crée ses dossiers. Jean-François Lagneau, finit en introduisant la présentation du

collège.

Christine Schmuckle-Mollard prend la parole et commence par une présentation du collège. Ce qu’on

appelle le collège Carl Marx à Villejuif est un groupe scolaire construit en 1903 par André Lurçat. Il est

constitué d’une maternelle, d’un primaire, d’un collège et d’un ensemble sportif. Il figure parmi les

bâtiments iconiques du mouvement moderne que caractérisent les toitures terrasse et les pilotis. Cet

ensemble, dont la réhabilitation s'achevait en 2013, a retrouvé son aspect originel tout en s’adaptant

à la norme d’un bâtiment scolaire du 21ème siècle. Ensuite, Schmitt présente une diapositive qui met

en avant la partie ouest de la cour avec vue sur la façade intérieure du bâtiment. Cette diapositive

nous permet de voir le résultat après dix années d’étude et trois années de travaux, comment le

collège a retrouvé ses caractéristiques fondamentales. En particulier sa couleur par ces enduits et les

fenêtres à fleur de la surface des longues ailes des classes. La diapositive suivante est une photo de la

cour ouest avec une vue sur le corps principal du bâtiment et des deux extensions, qui sont au centre

de celle d’André Lurçat qui, en 1947 a créé cinq classes et l’aile des classes techniques que Christine

Schmuckle-Mollard, a apporté en 2013 pour répondre à la nécessité d’avoir des classes de 70 m².

L’espace de récréation est donc aujourd’hui refermé en cour de cloître, et on ne voit plus les pavillons

mitoyens qui étaient jusque-là conservés. Schmuckle-Mollard traite ensuite la question de l’état des

élévations telles qu’ils ont pu les trouver. Elles étaient extrêmement encrassées, très micro-fissurées

mais sans gravité structurelle et les fenêtres n’étaient plus étanches. Pour montrer cela, elle fait une

comparaison de deux photos, d’époque et actuelle, qui montre la restauration du préau. Cet espace

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

1

/

69

100%