Nicolas Bouffard Automne 2016 - Page web de Nicolas Bouffard

Mathématiques discrètes

Nicolas Bouffard

Automne 2016

Derni`ere mise `a jour:

10 d´ecembre 2016 `a 15:00

2

Table des mati`eres

1 La logique math´ematiques 5

1.1 Le calcul des propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 ´

Equivalence des propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3 Le calcul des pr´edicats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.4 Les r`egles d’inf´erence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.5 Les d´emonstrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2 La th´eorie des ensembles 19

2.1 Introduction................................................. 19

2.2 Sous-ensemble et ´egalit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.3 Op´erations sur les ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.4 D´emonstrations en th´eorie des ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.5 Lesparadoxes................................................ 25

3 Fonctions et relations 27

3.1 Les relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.2 Les relations d’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.3 Les relations d’´equivalence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.4 Lesfonctions ................................................ 32

3.5 La composition des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.6 Les fonctions injectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.7 Les fonctions surjectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.8 Les fonctions bijectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.9 L’inverse d’une fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4 L’arithm´etique 39

4.1 La divisibilit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.2 La division euclidienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.3 Le plus grand commun diviseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.4 Le plus petit commun multiple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.5 Les nombres premiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.6 La crible d’´

Eratosth`ene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5 Les nombres modulos 51

5.1 Introduction aux nombres modulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.2 Derniers chiffres d’un expression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5.3 Les crit`eres de divisibilit´es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.4 Les th´eor`emes de Fermat, Euler et Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5.5 L’´equation ax =benmodulo....................................... 59

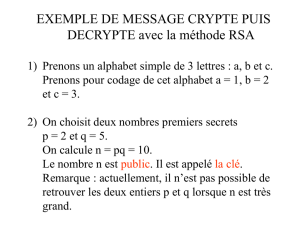

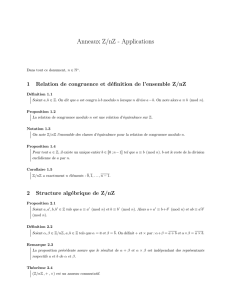

5.6 La cryptographie RSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3

6 Quelques outils essentiels 67

6.1 La notation sigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6.2 Les sommes arithm´etiques et g´eom´etriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

6.3 L’induction ................................................. 70

6.4 Le th´eor`eme du binˆome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

6.5 Les nids de pigeons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

7 La combinatoire 79

7.1 Introduction et m´ethodes ´el´ementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

7.2 Principe du produit, de la somme et d’inclusion-d’exclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

7.3 Combinaison, arrangement et permutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

7.4 Permutation d’objet indistingable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7.5 Les relations de r´ecurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7.6 Les fonctions g´en´eratrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

8 La th´eorie des graphes 91

8.1 Les graphes et les arbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

8.2 Les graphes biparties et le couplage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

8.3 Les graphes eul´eriens / hamiltoniens et la connexit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

8.4 Les graphes planaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

8.5 Le probl`eme du plus court trajet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

8.6 Les probl`emes de coloriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Bibliographie 105

Index 107

4

Chapitre 1

La logique math´ematiques

1.1 Le calcul des propositions

La logique est la science du raisonnement, un sujet `a cheval entre les math´ematiques et la philosophie. Il

s’agit d’un language qui est `a la base de toutes les math´ematiques et sert de fondement aux math´ematiques.

Ses applications sont tr`es nombreuses, entre autre dans des domaines tels que l’informatique et l’´electronique.

Elle est omnipr´esente dans tous les domaines des math´ematiques.

Dans cette section, nous allons commencer par d´efinir le concept de proposition logique, et puis nous

allons voir les diff´erentes op´erations permettant de composer entre eux les propositions (les connecteurs

logiques).

Definition 1.1.1. Une proposition logique est un ´enonc´e qui est soit vrai ou faux, mais pas les deux en

mˆeme temps.

Il existe de tr`es nombreux exemples de proposition logique, que ce soit en math´ematiques ou dans d’autre

discipline. En voici quelques exemples.

Exemple 1.1.1. Les ´enonc´es suivants sont des propositions logiques :

1. La pomme est rouge

2. Toronto est la capitale du Canada

3. 2 +4=6

4. Tous les entiers sont pair

Remarquez que les propositions 1 et 3 sont vraies, alors que les propositions 2 et 4 sont fausses.

Une proposition logique peut prendre la forme d’une simple phrase ou d’un ´enonc´e math´ematique. Ceci

ne change rien au fait qu’il s’agit de proposition logique. Remarquez cependant qu’un ´enonc´e de la forme :

2+x=5

ne peut pas ˆetre qualifi´e de proposition logique, car il n’est pas possible de d´etermin´e s’il est vrai ou faux

sans connaitre la valeur de x. Nous allons un peu plus loin appeler un tel ´enonc´e un pr´edicat. Par contre, si

on affirme que x=3, alors l’´enonc´e 2 +x=5 devient alors une proposition logique (qui dans ce cas est vraie).

Nous allons maintenant regarder les diff´erentes op´erations sur les propositions logiques, c’est ce que nous

appellons des connecteurs logiques. C’est ce qui va nous permettre de donner une d´efinition formelle `a des

termes tel que “et”, “ou”, et “implique”. Un connecteur logique sert `a modifier la valeur d’une proposition

logique ou d’en combiner plusieurs ensembles. Nous allons d´efinir ces connecteurs `a l’aide de tables de v´erit´e.

Une table de v´erit´e est un tableau indiquant les diff´erentes valeurs, un peu comme une table de valeur lorsque

l’on ´etudie les fonctions. Par contre, comme une propositions logiques ne peut prendre que les valeurs vraie

ou fausse, toute les possibilit´es sont repr´esenter dans une table de valeurs.

Le premier connecteur logique est la n´egation et contrairement aux autres connecteurs logiques qui

suivrons, la n´egation ne prend qu’une proposition logique comme entr´e. La n´egation repr´esente la notion de

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

1

/

108

100%