Philosophie du processus créatif

Philosophie du

processus créatif

Florian Gaité / [email protected]

ESADTPM

Philosophie de l’art

3e année

L’inspiration: mythe ou réalité?

¡ Introduction

• La poïesis des grecs, premier modèle de processus créatif

= poïesis n’est pas le privilège de l’art, car l’artisan et la

nature sont tout aussi «!poètes!», ce qui les distingue =

l’inspiration divine

• Le souffle créatif

pneuma en grec et anima en latin!: «!souffle!» et

«!âme!»

• L’artiste inspiré!: passif et aliéné

Artiste est tributaire d’une puissance extérieure

Aliéné!: devenu étranger (alien!: l’autre, l’étranger) =

devenir étranger à soi et étrange pour les autres.

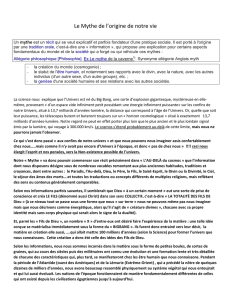

L’inspiration: mythe ou réalité?

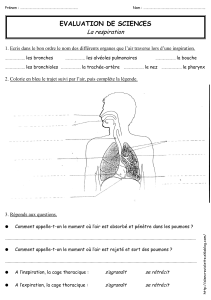

Nicolas Poussin,

L'Inspiration du poète, vers

1629–1630

L’inspiration: mythe ou réalité?

¡ Introduction

¡ L’inspiration divine: Ion de Platon (533d à 534e)

[533d] Il existe, en effet, chez toi une faculté de bien parler de Homère, qui n'est pas un art, au

sens où je le disais à l'instant, mais une puissance divine qui te meut et qui ressemble à celle de

la pierre nommée par Euripide Pierre Magnétique et par d'autres pierre d'Héraclée. Cette pierre

non seulement attire les anneaux de fer eux-mêmes, mais encore leur communique la force, si

bien qu'ils ont la même puissance que la pierre, celle d'attirer d'autres anneaux [533e] ; en sorte

que parfois des anneaux de fer en très longue chaîne sont suspendus les uns aux autres ; mais

leur force à tous dépend de cette pierre.

• Socrate est en dialogue avec un rhapsode. Couronné de succès, Ion ne doute pas de sa

supériorité mais Socrate va l’obliger à reconnaître l’inanité de son pouvoir = Dialogue de

jeunesse, Platon prepare sa théorie de l’art (de la poésie) mais n’en est pas pas à l’exclusion

des poètes de la cité que l’on retrouvera dans la République.

• il s’agit pour lui de le discréditer, de lui enlever tout mérite!: ce n’est pas un savoir, un travail

acharné ou un talent particulier qui fait de lui un bon rhapsode, mais le bon vouloir des Dieux

• la pierre d’Héraclès!: c’est l’aimant auquel on prête à l’époque un pouvoir magique, celui de

pouvoir attirer les anneaux de métal et de les magnétiser pour qu’ils puissent à leur tour attirer

d’autres métaux. En d’autres termes, la métaphore signifie que Ion est un homme magique

qui non seulement est irrésistiblement attiré par les dieux, connecté à eux, mais qui encore

attire les foules comme par magie, suscite l’attrait des hommes.

L’inspiration: mythe ou réalité?

¡ Introduction

¡ L’inspiration divine: Ion de Platon (533d à 534e)

[533e] Ainsi la Muse crée-t-elle des inspirés et, par l'intermédiaire de ces inspirés, une foule

d'enthousiastes se rattachent à elle. Car tous les poètes épiques disent tous leurs beaux poèmes

non en vertu d'un art, mais parce qu'ils sont inspirés et possédés, et il en est de même pour les

bons poètes lyriques.

• Muses: instruments des dieux, médiatrices. Platon décrit leur action comme

une possession. Le poète est habité par une puissance étrangère et

supérieure. Pour Platon, cette forme d’aliénation est convenable,

respectable, car elle transcende l’homme, même si elle prend des allures de

délire.

• Poètes épiques et poètes lyriques!: les uns racontent histoires, les autres la

plainte amoureuse

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%