Items 145, 141 : Tumeurs de la cavité buccale

!"

Date de création du document 2008-2009

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -

Table des matières

1 Généralités sur les cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS)..............................1

2 L’aspect clinique classique........................................................................................................ 2

3 Le diagnostic précoce...................................................................................................................3

4 La prévention................................................................................................................................4

5 Formes topographiques...............................................................................................................5

6 Le bilan préthérapeutique...........................................................................................................6

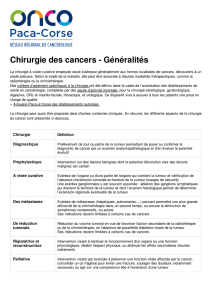

7 Les moyens thérapeutiques......................................................................................................... 7

8 Résultats........................................................................................................................................8

9 Surveillance...................................................................................................................................9

OBJECTIFS

#$

●%& !"

!% !'

●!%!%(&

!!)!)

#(&***!&%

%)! '

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -

I GÉNÉRALITÉS SUR LES CANCERS DES VOIES AÉRODIGESTIVES

SUPÉRIEURES (VADS)

Les cancers des !% !

+!" ,--- (.

!/! ! ---!/'plus fréquents en France que dans les

autres pays du monde'"/!"&

"012%!

/3(45-

!* "'

#.!10 % environ de l’ensemble des cancers

!%!%0&!%!1+$1#

0!'

La prépondérance masculine6-70!"

&3-".08*

%'0810 .%

quatrième position en termes de fréquence/"09

'

6-7 intoxication alcoolotabagique'

( )#: (cf. glossaire)

!! "!"!

;(4% 0&

!" !&;&

0 (cf. glossaire) '

L’atteinte cancéreuse des VADS<multiple*=synchrone

<métachrone!!'

.0"41( !

00;!&1(/ "8

!1(/ >-7'?1

1.!

! !%1!%1(/

(. 41"0!"0&410%'.4

&(/ &&!

'

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -

Les principaux sitesla cavité buccale>7l’oropharynx>7le

larynx>7l’hypopharynx 7le cavum,7les cavités nasales et paranasales37'

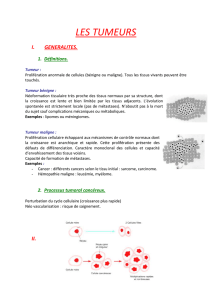

Anatomopathologie

?.90 % des cas, des carcinomes épidermoïdes'

? !!

%! (cf. glossaire) '

? **!!;0;%

undifferentiated carcinoma of nasopharyngeal type@A**!*

0;%;'

?*;0B1C; ;%"

%/%!;0 (cf. glossaire) '

Particularités anatomiques des VADS

siège tumoral 0;%&

!&0!&4%! *

!.!%0&

'

?drainage lymphatique du cou*%!!;0&'

?1 0%%

'1&!!!0

%!!0! bilatéralité'?&

!!!0 "!'?

"% !0"!'

La lésion muqueuse

? !"(!411!%***

*;&!0/ "

0!"!*(!('#1!41"

&"%!!(!'

?!**!'

Une ulcération%&%!" *

1%10*!'#* "

"!%! !*! !!

( &*'

? /"%1*"!*

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -

1% 2%*!(1!'

!saigne facilementbase indurée!!

'dépasselimites visibles de la tumeur&

%!1*D'

<valeur quasi pathognomonique (cf. glossaire) de cancer'

Figure 1 : Ulcération

?1!* "!&formes

fissuraires* %>'?1induration*

!!1%&D&

"!!!*!'

Figure 2 : Forme fissuraire

A"%%3!!& *"

("!0!%&"1!&

&14!'

Figure 3 : Tumeur bourgeonnante

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

1

/

32

100%