Examen d`un traumatisé facial

Examen d’un traumatisé facial

P. Duhamela,*, J. Gauthierb, N. Teyssèresc, O. Giraudd, F. Denheze, E. Beyf

a Spécialiste des Hôpitaux des Armées, adjoint au chef de service

b J. Gauthier, Assistant des Hôpitaux des Armées

c N. Teyssères, Spécialiste des Hôpitaux des Armées, adjoint au chef de service

d O. Giraud, Spécialiste des Hôpitaux des Armées, adjoint au chef de service

e F. Denhez, Chirurgien dentiste des Armées, adjoint au chef de service

f E. Bey, Spécialiste des Hôpitaux des Armées, chef de service.

* Auteur correspondant. Service de chirurgie plastique, maxillo-faciale et stomatologie, Hôpital d’instruction des Armées

Percy, 101, avenue Henri-Barbusse, BP 406, 92141 Clamart cedex, France.

E-mail : [email protected]r.

Téléphone : 01 40 40 40 40. Télécopie : 01 40 40 40 41.

Résumé

Le traumatisme facial se définit comme l’ensemble des lésions de nature traumatique touchant

la partie antérieure de l’extrémité céphalique, limitée en haut par un plan passant par la base

du crâne et en bas par une ligne horizontale passant par l’os hyoïde. […] De cet examen

clinique et des gestes salvateurs en découlant peuvent dépendre, parfois le pronostic vital à

court terme, toujours les choix thérapeutiques et l’évolution, ainsi que le pronostic fonctionnel

et esthétique à moyen et long termes.

Mots clés : Traumatisme de la face ; Examen physique ; Prise en charge ; Plaies et

traumatismes ; Brûlure ; Fracture ; Radiologie ; Tomodensitométrie

PLAN DE L’ARTICLE

1. Introduction

2. Bilan des fonctions vitales. Gestes salvateurs et d’urgence

2.1. Étiologie et pathogénie

2.1.1. Troubles asphyxiques

2.1.2. Troubles hémorragiques

2.2. Mesures d’urgence

2.2.1. Liberté des voies aériennes supérieures

2.2.2. Hémostase

2.2.3. Mesures complémentaires

3. Interrogatoire

4. Examen clinique

4.1. Examen local : maxillofacial et stomatologique

4.1.1. Examen exobuccal

4.1.1.1. Inspection

4.1.1.2. Palpation

4.1.2. Examen endobuccal

4.1.2.1. Bouche fermée–lèvres écartées : étude de l’articulé dentaire en

occlusion

4.1.2.2. Bouche ouverte

4.2. Examen régional

4.2.1. Examen ophtalmologique

4.2.1.1. Cadre orbitaire

4.2.1.2. Paupières et appareil lacrymal

4.2.1.3. Globe oculaire

4.2.1.3.1. Bilan anatomique

4.2.1.3.1. Bilan fonctionnel

4.2.1.3.2. Bilan clinique

4.2.1. Examen otorhinologique

4.2.1.1. Bilan anatomique

4.2.1.1.1. Examen exocavitaire

4.2.1.1.2. Examen endocavitaire

4.2.1.2. Bilan fonctionnel

4.2.2. Examen craniorachidien et neurologique

4.2. Examen général

5. Examens radiologiques

5.1. Tomodensitométrie

5.2. Clichés radiographiques standards

5.2.1. Incidence de profil du crâne et de la face, voire téléradiographies

5.2.2. Incidence face haute (ou incidence nez–front–plaque, incidence des

cadres orbitaires)

5.2.3. Incidences de Waters et de Blondeau

5.2.4. Incidence face basse (sous-occipito-frontale)

5.2.5. Orthopantomographie ou radiographie panoramique

5.3. Imagerie par résonance magnétique

5.4. Autres explorations

5.5. Angiographie

6. Formes cliniques et classification topographique des traumatismes et fractures de la

face

6.1. Lésions des parties molles

6.2. Traumatismes alvéolodentaires

6.2.1. Contusion

6.2.2. Subluxation

6.2.3. Luxation

6.2.4. Fractures dentaires : fractures coronaires parcellaires avec ou sans

atteinte pulpaire, fractures radiculaires, fractures de l’apex

6.2.4.1. Fractures coronaires parcellaires sans atteinte pulpaire

6.2.4.2. Fractures coronaires parcellaires avec atteinte pulpaire

6.2.4.3. Fractures radiculaires

6.2.4.4. Fractures de l’apex

6.2.4.5. Fractures alvéolodentaires

6.2.4.5. Traumatismes gingivomuqueux

6.3. Traumatismes de l’étage inférieur de la face : mandibule et articulation

temporomandibulaire

6.3.1. Fractures de la portion dentée (corpus)

6.3.1.1. Fractures symphysaires et parasymphysaires

6.3.1.2. Fractures de la branche horizontale

6.3.1.3. Fractures de l’angle mandibulaire

6.3.2. Fractures de la portion non dentée (ramus)

6.3.2.1. Branches montantes

6.3.2.2. Condyles

6.3.2.3. Fractures du coroné

6.3.3. Luxations dynamiques de l’articulation temporomandibulaire

6.4. Traumatismes du massif facial (étages moyen et supérieur) : fractures

occlusofaciales

6.4.1. Fractures disjonctions craniofaciales horizontales de Le Fort

6.4.1.1. Fracture de Le Fort I ou fracture de Guérin

6.4.1.2. Fracture disjonction craniofaciale haute dite vraie ou Le Fort

III

6.4.1.3. Fracture disjonction craniofaciale intermédiaire dite fracture

pyramidale ou Le Fort II

6.4.2. Disjonction intermaxillaire et fractures verticales autres

6.5. Traumatismes du tiers latéral de la face : fractures latérofaciales

6.5.1. Fractures de l’arcade zygomatique et du malaire : fractures orbito-

maxillo-zygomatiques

6.5.2. Fractures du plancher orbitaire

6.6. Traumatismes du tiers médian vertical de la face : fractures centrofaciales

7. Conclusion

1. Introduction

Le traumatisme facial est défini comme l’ensemble des lésions de nature traumatique

touchant la partie antérieure de l’extrémité céphalique, limitée en haut par un plan passant par

la base du crâne et en bas par une ligne horizontale passant par l’os hyoïde (Fig. 1).

[…]

2. Bilan des fonctions vitales. Gestes salvateurs et d’urgence[1–5]

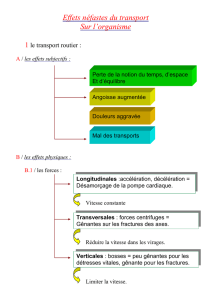

L’examen clinique d’un traumatisé facial débute sur les lieux de l’accident par une

évaluation rapide des fonctions vitales, pouls, pression artérielle, fréquence respiratoire et état

de conscience, à la recherche d’urgences aiguës asphyxiques et/ou hémorragiques susceptibles

d’engager le pronostic vital à très court terme. Il permet également d’effectuer un rapide bilan

des différentes lésions et, dans le cadre d’un polytraumatisme, de hiérarchiser les étapes de la

prise en charge thérapeutique du blessé (arbre décisionnel n° 1).

2.1. Étiologie et pathogénie

Les mécanismes lésionnels impliqués sont variés.

2.1.1. Troubles asphyxiques

Ils peuvent être liés à :

− des causes locorégionales telles que les obstacles sur les voies aériennes supérieures

ou en amont ; il peut s’agir :

o de corps étrangers de nature variable […] qui peuvent siéger dans le rhino- ou

l’oropharynx, voire plus en aval,

o d’un œdème des voies aériennes supérieures chez les brûlés de la face, souvent

associé à une inhalation de suies et de vapeurs toxiques […] ;

− […] ;

− des causes périphériques : hémopneumothorax suffocant, par exemple.

2.1.2. Troubles hémorragiques

[…]

2.2. Mesures d’urgence

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

1

/

32

100%