ICommunic. A. Trouvécor

1

« Croire » : Alain, Meirieu ou la foi (sans foi) du pédagogue

Alain TROUVÉ

*

Résumé : Revenant sur le sens des termes foi et croyance, l’auteur se

propose d’illustrer le thème de la foi du pédagogue par l’examen de deux

pensées pédagogiques que l’on considère habituellement comme étant

antithétiques : celle d’Alain et celle de Philippe Meirieu, la première étant

emblématique des positions dites « conservatrices », la seconde étant

connue pour incarner le réformisme en éducation. Or, si l’idée d’une foi

pédagogique réunit ces deux pédagogues – ce qui est assez consensuel :

quel pédagogue n’est pas animé par une « foi » ? –, il est intéressant de

noter que Philippe Meirieu s’inspire (entre autres) d’Alain pour construire

sa réflexion sur le postulat d’éducabilité. Cette rencontre permet donc de

nuancer quelque peu leur opposition à partir d’une décision commune de

« croire ».

Mots-clés : croyance – éducabilité – foi – morale – savoir.

L’opinion largement répandue, et sans doute partagée, selon laquelle on ne

peut éduquer sans croire mérite d’être éclairée si l’on veut éviter une première

confusion, celle qui consiste à estimer qu’il n’y a de foi et de croyance que

religieuse. En effet, sans exclure nécessairement cette dernière, la foi peut-être

celle de l’humanisme, de celui qui croit en l’Homme. De plus, elle peut aussi être

perçue paradoxalement comme une nécessité de la raison. Sans entrer dans le débat

(sans fin) de savoir si, de la religion ou de la philosophie, laquelle des deux est la

plus fondamentale, il nous paraît opportun d’apporter quelques précisions

sémantiques avant d’aborder plus précisément l’aspect pédagogique de la question.

*

Maître de Conférences, Université de Rouen, Laboratoire CIVIIC.

2

Quelques précisions sémantiques

Croire signifie à l’origine « mettre sa confiance en quelqu’un, en quelque

chose », « confier quelque chose à quelqu’un », autrement dit créditer de quelque

chose à quelqu’un, ou bien encore lui faire crédit, placer en lui toute sa créance.

Ainsi, la personne que l’on crédite devient-elle par ce biais digne de la confiance

qu’on lui accorde, dans le sens où confiance signifie justement se fier à quelqu’un,

c’est-à-dire avoir en quelque sorte foi (fiance, fides) en lui. Nous constatons donc

non seulement que les idées de croyance et de foi sont intimement entremêlées,

mais encore qu’elles ne se rapportent pas expressément à la religion. En

schématisant un peu (mais pour nous inscrire dans la distinction classique entre foi

et raison, entre religion et philosophie), le credo (« je crois ») de la foi peut être

distribué selon deux registres : celui, bien sûr, de la croyance religieuse, et celui de

la croyance rationnelle par laquelle la confiance, par exemple, peut apparaître

comme une version sécularisée de la foi. Ajoutons également que, par extension,

croire a pris le sens de « penser que », « être d’avis que », manifester une opinion.

Si nous allons un peu plus loin, nous tombons sur le concept d’opinion (la doxa des

philosophes) et, dès lors, la croyance n’est plus que l’envers ou l’abîme de la

pensée rationnelle.

De la foi en éducation

Au-delà de ces généralités, c’est, nous semble-t-il, l’idée même de la

nécessité de la foi (ou de la croyance) en éducation qui mérite d’être interrogée. En

effet, on peut se demander en toute légitimité en quoi l’éducation supposerait

nécessairement à son principe un quelconque acte de foi. Il nous paraît donc

intéressant de nous arrêter sur l’idée d’un lien étroit entre l’éducation et la foi afin

d’en dégager la signification principale. Affirmer que l’on ne peut éduquer sans

croire suggère l’idée qu’il existe une limite à nos certitudes en matière d’éducation.

En effet, celles-ci sont constituées par la connaissance du fait éducatif

(principalement, celle des conditions et des situations d’apprentissage, des

modalités de la transmission des connaissances, de ce qui se joue dans la relation

éducative, du contexte institutionnel) et des principes qui la justifient. Or, nos

certitudes ne sont jamais absolues dans la mesure où elles sont non seulement le

fruit d’une lente et difficile conquête au sein d’une réalité extrêmement complexe

composée par une grande multiplicité de paramètres (que les Sciences de

l’éducation s’efforcent de dégager et d’expliciter), mais encore où elles sont

provisoires par nature. Ceci est d’autant plus patent que le savoir en éducation

revendique le statut de science, devenant, par conséquent, tributaire de son

caractère réfutable (« falsifiable » selon Popper). Un savoir scientifique, aussi

précis soit-il, reste en effet tributaire des principes, des hypothèses et des méthodes

qu’il mobilise à un moment précis de son histoire.

3

Il y aurait donc en éducation la place pour un « au-delà » de ce qui peut

être reçu comme certain dans tel ou tel contexte particulier. Pour dire les choses

autrement et de manière synthétique, la certitude en matière d’éducation et de

pédagogie – comme partout ailleurs – n’est rendue possible que sur un fond

d’incertitude nécessairement plus vaste et englobant. Cela veut dire que la foi

trouverait sa place dans cette ouverture à l’indétermination d’un idéal à atteindre,

toujours incertain quant à sa réalisation. La foi pourrait même en constituer la

condition de possibilité, à la fois effective et morale – du moins c’est ce que nous

voudrions montrer dans ce qui suit.

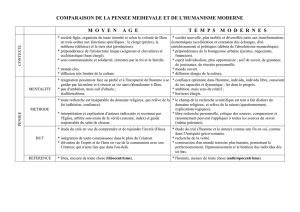

Deux adeptes de la « foi sans foi »

Nous voudrions illustrer ici cette incontournable « foi du pédagogue » par

l’évocation de deux grandes figures de la pédagogie moderne, quoique

n’appartenant pas à la même époque. Il s’agit d’Alain, philosophe et pédagogue de

la grande tradition rationaliste (qui va des Stoïciens à Kant en passant par

Descartes et Spinoza), et de Philippe Meirieu, pédagogue héritier du mouvement de

l’Éducation nouvelle, spécialiste des activités de groupe et ardent défenseur de la

pédagogie différenciée. Sans doute notre propos est-il quelque peu provocateur.

Cependant, il nous a paru intéressant de mettre en regard ces deux pédagogues qui

s’opposent sur bien des points

1

, mais qui, en l’occurrence, se rencontrent avec

bonheur quant à la question de la croyance en éducation.

Alain ou l’obligation de croire

Alain est célèbre pour avoir développé sa pensée pédagogique (et

philosophique), dans les années vingt et trente, au sein d’un ensemble de textes

courts que l’auteur a qualifié de « propos ». Si ses Propos sur l’éducation et sa

Pédagogie enfantine

2

sont bien connus, c’est également par le biais de bien

d’autres « propos » que s’exprime sa pensée pédagogique. C’est notamment le cas

en ce qui concerne la question de la croyance, que l’auteur conçoit selon deux

registres différents, celui de l’enfant ou de l’élève et celui de l’adulte ou de

l’éducateur.

1 Ne serait-ce que parce l’un déduit sa pédagogie de sa philosophie et que l’autre, inversement, déduit

sa philosophie de son expérience pédagogique. En schématisant, nous pourrions avancer que Alain,

en philosophe humaniste, croit d’abord en l’homme : il part de l’homme pour arriver à l’élève ; alors

que P. Meirieu, en pédagogue humaniste, croit d’abord en l’enfant : dans le sillage de Pestalozzi, il

part de l’élève pour arriver à l’homme.

2 Réunis en un volume publié aux PUF en 1986.

4

Croyance et foi

Alain, en fidèle disciple de Platon et de Descartes, oppose croyance et

savoir. « Ne pas croire, mais savoir » (1970, p. 280), telle est l’une de ses

principales maximes philosophiques. Cependant, s’agit-il d’abolir la croyance pour

autant ? Certainement pas, comme le montre la distinction qu’il opère entre deux

formes de croyance, l’une négative et l’autre positive. La première est propre à

l’enfant et à l’esprit faible. « L’enfant croit […] par faiblesse » affirme-t-il en lui

opposant l’adulte raisonnable qui croit plutôt par « force d’esprit » (ibid., p. 254).

C’est que l’enfant est volontiers crédule. Il acquiesce d’abord : « L’enfant dit oui

avant d’avoir compris », souligne encore Alain (ibid., p. 1045). Alors que ce qui

caractérise la raison de l’homme fait, c’est son scepticisme méthodologique qui le

fait douter d’abord. « Penser, c’est dire non », affirmait volontiers le philosophe.

La seconde, au contraire, est volontaire. Elle manifeste ainsi la présence de la

raison en l’esprit. Elle est l’acte de foi à partir duquel non seulement tout savoir

mais encore toute liberté sont légitimes et possibles. La première maxime se

renverse donc en son contraire : il faut croire d’abord avant de savoir et de pouvoir,

nous rappelle paradoxalement le philosophe de la raison et de la volonté. Ainsi, la

foi précède-t-elle tout autant la connaissance et l’action. Elle leur est même

nécessaire, mais, il est vrai, selon deux niveaux différents. Passage obligé, mais

simplement passage, en ce qui concerne la connaissance : il s’agit aussi d’en sortir ;

mais un principe en ce qui concerne l’action : il s’agit d’y rester. « Il faut croire

aussi au semblable » (1958, p. 1061), nous dit-il.

De telles idées peuvent surprendre de la part d’un cartésien convaincu. En

effet, le cartésianisme ne nous a-t-il pas appris à distinguer nettement le monde de

la foi de celui de la raison, la première étant subsumée sous la seconde ?

Cependant, Alain avait également perçu que l’évidence rationnelle ne suffisait pas

pour fonder la connaissance, et que l’adhésion à l’évidence supposait un acte de foi

préalable. Tout en ne confondant pas la foi religieuse avec la foi rationnelle, Alain

établit donc une distinction qui lui restera chère, celle entre la croyance, qui est

automatisme et passivité, et la foi, effort volontaire. Grâce à cette distinction, la foi

retrouve toute sa place dans la réflexion rationnelle, et le philosophe – même le

plus rationaliste – ne devra pas l’évincer de son horizon de pensée, tant en ce qui

concerne la connaissance que l’action. Pour ce qui est de la connaissance, il faut

adhérer en quelque sorte naïvement au monde et, en ce qui concerne l’action, avoir

foi en soi. Pour connaître, « il faut croire d’abord » (1951, p. 77), et pour agir

librement, il faut d’abord prendre « le parti de croire en soi » (1960, p. 186).

« Croire d’abord », car sans ce préalable la vérité est impossible, même si la

précession (et non sa négation) de la croyance par rapport au savoir peut heurter

notre fibre platonicienne et cartésienne : « Il faut croire avant toute preuve, car il

n’y a point de preuve pour qui ne croit rien » (1951, p. 77). Selon Alain, la

possibilité même de prouver quoi que ce soit suppose toujours la croyance, ne

5

serait-ce que celle qui envisage l’administration de la preuve. « De quel ton Socrate

expliquerait-il la géométrie au petit esclave, s’il n’était assuré de trouver en cette

forme humaine la même raison qu’il a sauvée en lui-même ? » (ibid.). De la même

façon, « la justice n’existe point » (1970, p. 280), elle n’est pas un fait observable

que l’on pourrait décrire et quantifier, c’est-à-dire un « objet de savoir », mais, en

tant qu’idée ou idéal, « je dois la vouloir ». Donc y croire ! En fait, Alain reprend à

son propre compte la distinction kantienne entre « deux ordres de choses », celui de

l’être et celui du devoir-être ou du vouloir-être. Le premier est celui de la

connaissance phénoménale, objet de savoir ; le second, celui de la foi morale, objet

de la volonté bonne. Ainsi, si la justice n’est pas stricto sensu, il faut néanmoins la

vouloir. Or « comment vouloir sans croire ? » demande le philosophe (ibid.). Bref,

dans l’univers de la morale, seule la croyance importe, faute de connaissance. Telle

est donc illustrée la limite évoquée plus haut, en l’occurrence, celle par laquelle la

croyance doit se substituer au savoir

3

.

La perspective savante et la perspective morale se trouvent donc réunies au

sein de l’univers de la croyance. Et, en vérité, bien avant Kant, dans la tradition

cartésienne elle-même. On se souvient que Malebranche, par exemple, voulant

prouver l’existence d’une raison universelle partagée par tous les hommes, suppose

(« croit ») que tout homme, quel qu’il soit, voit nécessairement « que deux fois

deux font quatre et qu’il faut préférer son ami à son chien » !

4

Il y aurait par

conséquent une même légitimité de la croyance (rationnelle, raisonnable ?,

raisonnée en tout cas) aussi bien dans le domaine de la connaissance que dans celui

de l’action. Ainsi, la croyance (comme foi) est-elle doublement justifiée : du point

de vue de la connaissance et du point de vue moral. Dans les deux cas, elle exerce

un rôle fondamental : préalable pour le premier, fondateur pour le second.

L’argument des « esprits forts », ceux qui, dit-on, ne croient en rien, se retourne

donc contre eux. Alain en souligne la faiblesse fondamentale, laquelle réside

justement dans leur manque de foi : « Il ne manque pas d’esprits sans foi. Ce sont

des esprits faibles » (1951, p. 77). Ces esprits soi-disant « forts » sont faibles en ce

qu’ils « cherchent un appui au dehors » (ibid., p. 78), dans l’expérience commune.

Pour Alain, c’est s’empêcher de penser, c’est dormir et tricher, manifestation d’une

paresse de l’esprit. Car la libre volonté ne peut s’exercer qu’à partir de la foi en soi-

même

5

. « Ainsi l’usage commun nous rappelle que la foi habite aussi cette terre, et

que le plus humble travail l’enferme toute » (1960, p. 186). Curieuse surprise,

donc, chez un philosophe rationaliste : la foi se trouve ainsi érigée non seulement

au rang de vertu, mais elle est même « la première » (ibid., p. 187) de toutes !

Pourquoi ? Parce qu’elle va de pair avec l’espérance sans laquelle on ne peut rien,

3 Pour la référence kantienne, se reporter à la Préface à la seconde édition de la Critique de la raison

pure.

4 MALEBRANCHE, Œuvres complètes, tome III : De la Recherche de la Vérité. Éclaircissements,

Paris : Éd. Vrin, 1976, p. 129.

5 La pensée d’Alain est en accord avec l’idée de générosité telle que l’entendait Descartes (Les

passions de l’âme, § 153).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%