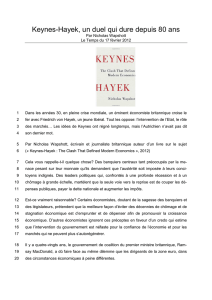

Keynes-Hayek, un duel qui dure depuis 80 ans

L’avis de l’expert vendredi17 février 2012

Keynes-Hayek, un duel qui dure depuis 80 ans

Par Nicholas Wapshott

Dans les années 30, en pleine crise mondiale, un éminent économiste britannique

croise le fer avec Friedrich von Hayek, un jeune libéral. Tout les oppose:

l’intervention de l’Etat, le rôle des marchés… Les idées de Keynes ont régné

longtemps, mais l’Autrichien n’avait pas dit son dernier mot. Par Nicholas

Wapshott, écrivain et journaliste britannique auteur d’un livre sur le sujet

Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Des banquiers centraux tant préoccupés par

la menace pesant sur leur monnaie qu’ils demandent que l’austérité soit imposée à

leurs concitoyens indignés. Des leaders politiques qui, confrontés à une profonde

récession et à un chômage à grande échelle, martèlent que la seule voie vers la

reprise est de couper les dépenses publiques, payer la dette nationale et augmenter

les impôts.

Est-ce vraiment raisonnable? Certains économistes, doutant de la sagesse des

banquiers et des législateurs, prétendent que la meilleure façon d’éviter des

décennies de chômage et de stagnation économique est d’emprunter et de dépenser

afin de promouvoir la croissance économique. D’autres économistes ignorent ces

préceptes en faveur d’un credo qui estime que l’intervention du gouvernement est

néfaste pour la confiance de l’économie et pour les marchés qui ne peuvent plus

s’autorégénérer.

Il y a quatre-vingts ans, le gouvernement de coalition du premier ministre

britannique, Ramsay MacDonald, a dû faire face au même dilemme que les

dirigeants de la zone euro, dans des circonstances économiques à peine différentes.

Ramsay MacDonald, embourbé dans une récession mondiale et aux prises avec une

devise internationale souffrante – la livre sterling –, s’est accroché à ce que l’on a

appelé «The Treasury View», un programme de réduction des dépenses publiques

doté d’une profonde croyance au fait que le marché restaurerait la croissance

économique. Mais cette politique n’a pas fonctionné et elle fut la cause d’une

génération de chômeurs.

Le chef de file de ses détracteurs au sein du gouvernement britannique était John

Maynard Keynes, l’économiste du King’s College à Cambridge, duquel le

philosophe Bertrand Russell disait: «Quand je discutais avec lui, j’avais

l’impression de risquer ma vie, et j’en émergeais rarement sans éprouver le

sentiment d’être un imbécile.»

John Maynard Keynes proposait un moyen révolutionnaire pour raviver une

économie à bout de souffle. Il suggérait à la Banque d’Angleterre de maintenir les

taux d’intérêt bas de manière à ce que les entreprises puissent emprunter à bon

marché, et proposait d’abaisser sensiblement les impôts afin d’encourager les

dépenses. Il préconisait également d’employer les chômeurs – 11,4% de la

population active à l’époque – à la construction de routes et de logements.

Aux cœurs sensibles, qui craignaient que de telles mesures ne fassent grimper

encore la dette déjà accablante du gouvernement, John Maynard Keynes répondait

qu’il serait bien temps de la rembourser une fois que l’économie serait à nouveau

prospère. Il ne fallait pas avoir peur du long terme, parce que, écrivait-il, «à long

terme nous serons tous morts».

A l’automne 1931, John Maynard Keynes fut confronté à un ennemi téméraire et

éloquent, Friedrich von Hayek, un jeune économiste viennois appelé par la London

School of Economics (LES) pour contrer les puissantes idées de Keynes. Hayek

était membre de la pragmatique Ecole autrichienne emmenée par Ludwig von

Mises, qui soutenait que le marché s’autocorrigeait et que toute immixtion de la

part des gouvernements finirait en désastre.

Dans un anglais approximatif et en s’appuyant sur des diagrammes triangulaires

complexes, Friedrich von Hayek expliquait pourquoi, selon lui, toute tentative de

tromper le marché en créant des emplois s’avérerait inutile. Les entreprises qui

croissent grâce à un financement bon marché peuvent pendant un temps engager

des chômeurs afin de faire face à une demande artificielle, disait-il, mais à moins

que les taux d’intérêt ne restent indéfiniment bas, des usines finiraient par fermer et

les nouveaux emplois seraient perdus.

Peu de temps après, Keynes et Hayek se lancèrent dans un duel intellectuel qui a

défini les contours du débat qui fait rage aujourd’hui encore sur la question de

savoir si les gouvernements doivent intervenir dans l’économie. D’abord dans des

revues spécialisées, puis dans des lettres privées, les deux hommes ont pointé et

paré. Hayek a donné le premier coup, ferraillant et vitupérant de manière caustique

et impitoyable tandis que Keynes, de 16 ans son aîné, estimait qu’il n’était pas

traité «avec la «bonne volonté» que tout auteur est en droit d’attendre d’un

lecteur».

La querelle s’était envenimée au point que des anciens se précipitèrent pour séparer

les deux duellistes. Arthur Pigou, professeur de renom à l’Université de

Cambridge, les réprimanda pour avoir «utilisé les méthodes du duel» et s’être jetés

l’un sur l’autre «comme des chats de gouttière».

Après y avoir consacré des hectolitres d’encre, Keynes finit par se lasser et le débat

cessa sans conclusion claire. Mais la bataille s’est poursuivie par procuration, avec

les disciples de Keynes, le «Cercle de Cambridge», qui savouraient leurs

empoignades avec les «Autrichiens» de la LES qui, eux, brandissaient l’étendard

d’Hayek.

Chacun des deux économistes avait juré d’imposer sa propre philosophie. Keynes a

publié son œuvre maîtresse en 1939, La Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt

et de la monnaie, une œuvre complexe et souvent absconse qui incitait les jeunes

économistes américains, parmi lesquels Milton Friedman et John Kenneth

Galbraith (qui finiront sur les côtés opposés du clivage intellectuel et idéologique) à

appliquer le nouveau credo dans le New Deal de Franklin D. Roosevelt.

Les efforts d’Hayek pour écrire une œuvre majeure n’ont pas porté leurs fruits et il

a échoué à trouver la riposte parfaite à la Théorie générale.

Alors que Keynes avait l’impression d’avoir gagné la partie, il éprouva des doutes

quant à la volonté des politiciens d’appliquer ses idées à une large échelle, sinon

dans des circonstances extrêmes comme une guerre mondiale. Il n’a pas eu à

attendre longtemps. En réponse à l’expansionnisme d’Hitler, les démocraties se

sont lourdement endettées pour se réarmer avant que la tempête nazie n’éclate sur

l’Europe.

La Deuxième Guerre mondiale sembla confirmer la thèse de Keynes qui prétendait

que, si au plus bas du cycle économique, les gouvernements empruntaient et

dépensaient à une large échelle, ils pourraient être certains que le chômage ne

grimperait pas à des sommets douloureux. Entre 1945 et 1975, avec l’aide des

dépenses keynésiennes, l’Occident a bénéficié d’une prospérité sans précédent.

Mais loin de se laisser décourager par le succès de Keynes, Hayek a persévéré et

son livre La Route de la servitude (1944) a ouvert un deuxième front contre son

rival. Refroidi par les leçons de l’Allemagne d’Hitler et de la Russie de Staline,

Hayek a conclu que plus la taille d’un Etat était importante, plus la probabilité de

voir les droits individuels bafoués était grande.

Au milieu des années 70, lorsque les économies occidentales ont été confrontées à

la combinaison de l’inflation et de la stagnation, que l’on a baptisée «stagflation»,

le keynésianisme semblait avoir fait son temps. Les idées de Hayek ont été retirées

des rayons des bibliothèques, dépoussiérées et considérées d’un œil nouveau. Le

résultat en a été le monétarisme, conçu par Milton Friedman, tombé sous le charme

de Hayek et acquis à ses principes de conservatisme fiscal et de maintien des

gouvernements minces. Sous le monétarisme, l’inflation devait être contenue

uniquement en augmentant progressivement, et de manière prévisible, la masse

monétaire.

Accélérons la bobine jusqu’à la crise financière de 2008-2009, lorsque, comme

dans les années 1930, l’économie mondiale a dû faire face à une menace

existentielle et à l’effondrement imminent du système financier. George W. Bush et

ses alliés du G20 se sont instinctivement ralliés non pas à Hayek, mais à Keynes.

Ils ont soutenu les banques en difficulté avec des prêts gouvernementaux monstres

et évité une récession calamiteuse grâce à une relance économique keynésienne

pour laquelle ils ont dépensé des milliards de dollars.

Mais à peine les mesures ont-elles été mises en place que les électeurs en colère ont

éprouvé des regrets, en particulier les protestataires du Tea Party aux Etats-Unis,

qui ont demandé que la dette soit remboursée dans les plus brefs délais. C’était

comme si on avait servi un copieux repas à un homme mourant de faim avant de

vider immédiatement son estomac.

La discussion pour savoir s’il faut stimuler l’économie ou laisser les marchés guérir

spontanément continue à dominer la politique des deux côtés de l’Atlantique. Les

lignes de combat demeurent les mêmes qu’à l’époque de Keynes et de Hayek, et le

ton est resté tout aussi vif.

Les politiciens sont confrontés aux mêmes choix: lutter contre le chômage ou

risquer l’inflation; introduire la relance ou imposer l’austérité; emprunter et

dépenser ou taxer et rembourser la dette.

Un camp est tourné vers la relance keynésienne. Le plan – mort-né – pour l’emploi

du président Barack Obama est un stimulus déguisé de 50 milliards pour créer de

l’emploi grâce à des dépenses en infrastructure. L’autre camp fait écho à la double

attaque de Hayek contre Keynes: selon lui, la relance ne marche pas et gaspille

l’argent du contribuable; et le gouvernement s’attribue une part trop importante du

revenu national.

En Grande-Bretagne, les Hayekiens de la coalition entre les conservateurs et les

libéraux-démocrates du premier ministre David Cameron – inspirés par Margaret

Thatcher, grande partisane de leur héros dans les années 1980 – savourent la

réduction des dépenses publiques au nom de la prudence économique. En Europe,

le pacte franco-allemand tente désespérément de maintenir l’intégration politique

européenne sur les rails en exigeant une réduction du secteur public et le retour aux

budgets équilibrés au Portugal, en Espagne, en Irlande, en Italie et surtout en

Grèce.

Dans ce match retour entre Keynes et Hayek, Hayek est en train de prendre le

dessus. L’Europe s’est engagée dans une décennie de douloureuse austérité,

promettant de rembourser peu à peu la dette et de forcer les gouvernements

ballonnés à maigrir. Aux Etats-Unis, tous les candidats républicains soutiennent le

message de Hayek de rectitude fiscale et de gouvernements plus petits. Hayek

aurait-il gagné ce concours qui dure depuis quatre-vingts ans?

Il est trop tôt pour le dire. Il y a un prix politique significatif à payer pour réduire la

taille de l’Etat et rembourser l’emprunt public. La croissance économique ralentit et

le taux de chômage, déjà élevé, augmente encore. Les désillusions à l’égard des

leaders politiques qui président à un tel gâchis pourraient bien pousser les électeurs

vers les extrêmes. En Europe en particulier, c’est une période périlleuse.

Keynes s’est rendu célèbre lorsqu’il a démissionné de l’équipe des Alliés qui

planifiait d’imposer, dans le Traité de Versailles, des réparations paralysantes aux

Allemands vaincus. Son ouvrage Les Conséquences économiques de la paix était

un chef-d’œuvre d’invective avertissant que l’appauvrissement délibéré d’un pays

industriel avancé allait encourager les mouvements politiques extrêmes et

provoquer une Deuxième Guerre mondiale.

L’Histoire lui a donné raison. L’Allemagne de Weimar a été secouée par des

désordres civils et des révolutions; sa fragile démocratie a été balayée en faveur du

nazisme. Et c’est un risque similaire que prennent aujourd’hui Nicolas Sarkozy et

Angela Merkel lorsqu’ils président à l’appauvrissement délibéré de leurs voisins

européens plus faibles.

© 2012 Le Temps SA

1

/

3

100%