L`antéposition des compléments dans le français contemporain

is is a contribution from Lingvisticæ Investigationes 29:1

© 2006. John Benjamins Publishing Company

is electronic file may not be altered in any way.

e author(s) of this article is/are permitted to use this PDF file to generate printed copies to

be used by way of offprints, for their personal use only.

Permission is granted by the publishers to post this file on a closed server which is accessible

to members (students and staff) only of the author’s/s’ institute.

For any other use of this material prior written permission should be obtained from the

publishers or through the Copyright Clearance Center (for USA: www.copyright.com).

Please contact rights@benjamins.nl or consult our website: www.benjamins.com

Tables of Contents, abstracts and guidelines are available at www.benjamins.com

John Benjamins Publishing Company

© 2006. John Benjamins Publishing Company

All rights reserved

Lingvisticæ Investigationes73–82

L’antéposition des compléments

dans le français contemporain

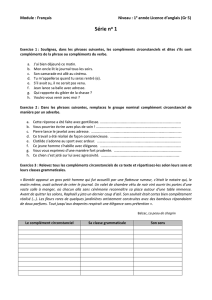

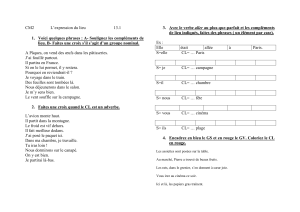

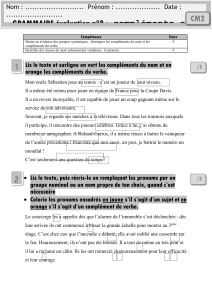

Introduction : Les objets directs sont-ils antéposables ?

Paul est ici

un livre je lis

et al.

© 2006. John Benjamins Publishing Company

All rights reserved

74

Que de la tendresse tu m’inspires

Un bon disque on va s’écouter, d’accord ?

Les modaux je déteste moi

Deux cigarettes j’ai fumé

Moi la bourgeoisie de Province j’ai pas connu

Deux francs vous n’avez pas ?

objet direct

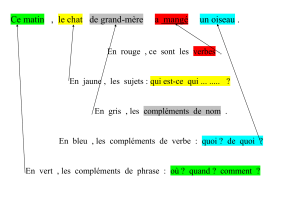

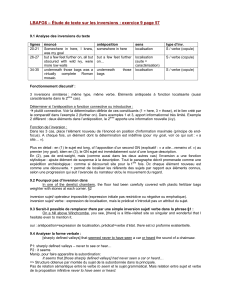

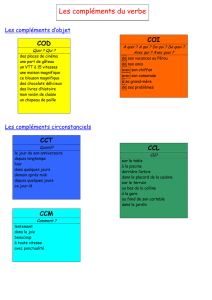

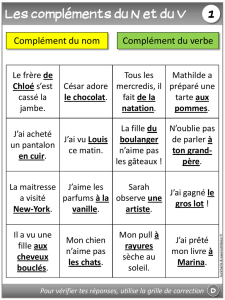

. Les deux formes macro-syntaxiques de l’antéposition

anté-

position

La bourgeoisie de province /préf/ j’ai pas connu /no/

la bourgeoisie de Province

j’ai pas connu

infra

© 2006. John Benjamins Publishing Company

All rights reserved

75

Les F3 /préf/ elle supporterait pas /no/

Combien ça a coûté /préf/ je sais pas /no/

Moi le chocolat /préf/ j’adore /no/

Que de la tendresse /no/ tu m’inspires /post/

que de la tendresse

Deux cigarettes /no/ j’ai fumé /post/tu as beaucoup

fumé

A peine huit ans /no/ il a /post/

2. Micro-syntaxe et macro-syntaxe

C’était un établissement financier qui s’occupait de financement du cinéma

— à la fois — pour la production de films — pour la rénovation de salles de

cinéma — et aussi pour euh la télévision

est

© 2006. John Benjamins Publishing Company

All rights reserved

76

AB

ABBA

Il y avait entre autre Allan Kardec alors là c’était rigolo c’était une

tombe les gens allaient faire un vœu — puis quand ils avaient fait

leur vœu — il y avait une pierre ils mettaient des sous dessus pour que

le vœu soit exaucé

c’était une tombe les gens allaient faire un vœu

il y avait une pierre ils mettaient des sous dessus pour que le vœu soit

exaucé

B

A

B

Malheureusement /préf/ elle est trop faible pour pouvoir faire marche

arrière /no/

Euh pour parler de ma première journée de travail /préf/ euh j’étais parti

le matin très tôt parce que on commençait le travail aux alentours de six

heures du matin /no/

Il me le dirait /préf/ je ne le croirais pas /no/

Malgré qu’elle était ouvrière /préf/ il était pas souple avec elle /no/

Si tant de gens font des cures /préf/ c’est pas pour rien /no/

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%