communication orale

Matière : CEO 1ère année LMD Mme. Nasrouche Sabrina

La communication (notions générales)

La communication est l'action de communiquer, d'établir une relation avec autrui, de

transmettre quelque chose à quelqu'un. Elle peut aussi désigner l'ensemble des moyens

et techniques permettant la diffusion d'un message auprès d'une audience plus ou

moins vaste et hétérogène ou l'action pour quelqu'un ou une organisation d'informer et

de promouvoir son activité auprès d'autrui, d'entretenir son image, par tout procédé

médiatique.

Elle concerne aussi bien l'être humain (communication interpersonnelle, groupale…),

l'animal, la plante (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine

(télécommunications, nouvelles technologies…), ainsi que leurs hybrides : homme-

animal; hommes-technologies… C'est en fait, une science partagée par plusieurs

disciplines qui ne répond pas à une définition unique. Comme le constate Daniel

Bougnoux « Nulle part ni pour personne n'existe LA communication. Ce terme recouvre trop

de pratiques, nécessairement disparates, indéfiniment ouvertes et non dénombrables. »

1

La communication humaine est principalement linguistique ; les êtres humains échange

entre eux des messages codés dans une langue en commun, à travers un canal qui

pourrait être naturel ou artificiel, dans un contexte partagé. Ces éléments et bien

d’autres sont représentés par Jackobson dans un schéma récapitulatif appelé « le

schéma de communication ».

1

Daniel Bougnoux, Introduction aux sciences de la communication, La découverte, Collection repères, Paris 2001.

Matière : CEO 1ère année LMD Mme. Nasrouche Sabrina

Langue orale, langue écrite

Toutes les langues sont orales avant d'être écrites : dans l'histoire des sociétés mais

bien sûr aussi pour chaque individu qui parle bien avant d'apprendre/de savoir écrire.

Le code oral, premier accès au langage, est représenté dans l’imaginaire populaire

comme étant naturel et simple, donc, facile à acquérir.

Voilà un des nombreux mythes autour de la langue orale, souvent fondée sur une

confrontation avec la langue écrite.

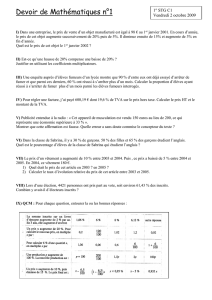

Mythes selon lesquels…

…la langue orale serait…

…la langue écrite

serait…

Mais…

…familière, populaire…

…soutenue

Il existe pourtant des

formes orales élaborées

comme les discours

prononcés dans les

conférences, les

interviews…etc.

…Plus expressive

qu’organisée logiquement.

La poésie orale est soumise

à une logique linguistique

remarquable.

…une langue fautive.

…une langue correcte.

Tout discours écrit n’est

pas forcément correcte.

…caractérisée par une

grammaire peu complexe.

…caractérisée par une

grammaire complexe.

…certaines études ont

montré que l’oral est

complexe sur le plan

grammatical, alors que

l’écrit l’est sur le plan

lexical.

Matière : CEO 1ère année LMD Mme. Nasrouche Sabrina

L'écriture d'une langue suppose :

Que cette langue ait été intégralement décrite : système

phonétique/phonologique, systèmes et sous-systèmes grammaticaux...

Que l'on connaisse bien le contexte sociolinguistique d'utilisation de cette langue

: en contact avec une autre, fonctions de cette langue, statut, représentations des

locuteurs, etc.

Que l'on soit très informé des processus de standardisation entraînés par

l'écriture.

Que l'on soit conscient de la tâche entreprise : l'écriture d'une langue, c'est sans

doute sa "graphicisation", mais c'est aussi s'engager dans la fabrication de

manuels, de grammaires, de dictionnaires... pour en permettre l'apprentissage, à

la fois par des locuteurs étrangers, mais surtout pour des locuteurs natifs (la

perspective de dictionnaires monolingues doit être envisagée) ;

Que l'on prévoie le développement d'une littérature : il est indispensable que

ceux qui apprennent à lire dans une langue puisse trouver un corpus intéressant,

et notamment un corpus littéraire de qualité suffisante ;

La traduction d'œuvres connues dans d'autres langues et d'autres cultures est

certainement une ressource à ne pas négliger, et la traduction est toujours

l'occasion de nouveaux développements pour une langue, mais c'est aussi une

question extrêmement complexe qu'il ne faut pas sous-estimée.

Les langues orales et les langues écrites diffèrent toujours considérablement.

Les différences entre langues orales et langues écrites sont nombreuses. On soulignera

tout particulièrement :

Les différences de situation : dans l'oralité celui à qui on parle est proche, voire

en face, de celui qui parle, qui voit le mouvement de ses lèvres, profite de ses

gestes et mimiques, décode, plus ou moins consciemment, son intonation, etc.

Matière : CEO 1ère année LMD Mme. Nasrouche Sabrina

La redondance, c'est-à-dire ce qui aide à compenser le "bruit" est extrêmement

différente à l'oral et à l'écrit. On ne peut considérer l'un des médiums comme

plus "redondant" que l'autre, mais ils sont indéniablement différemment

redondants.

La différence de "canal" n'est pas non plus à négliger.

En conséquence, les structures linguistiques sont elles-mêmes changées : là où

l'écrit proscrira la répétition et s'efforcera de faire varier le vocabulaire, l'oral se

servira même de la répétition à des fins intensives : comparer l'oral "il fait froid,

froid, froid..." (avec intonation adéquate) et l'écrit "Il fait très froid" ; "moi, mon

fils, sa femme elle est malade !" (phrase dont le modèle est courant en situation

d'oralité), "la femme de mon fils est malade" (modèle de l'écrit), etc.

La ponctuation souvent présentée comme un ensemble de marques destinées à

"remplacer" l'intonation, est bien incapable de rendre la richesse de l'intonation,

tant dans ses fonctions "grammaticales" que dans ses fonctions "expressives".

I.A PROPOS DE L’ORAL

QU’EST CE QUE L’ORAL?

1/Les caractéristiques de l’oral par rapport à l’écrit:

La linguistique a permis un nouveau regard sur l’oral: l’oral n’est pas un écrit dégradé, il a son

propre code avec ses propres marques ( linguistiques et communicationnelles).

Mais aujourd’hui la différence entre l’écrit et l’oral ne se situe plus dans les situations de

communication: directe avec un locuteur présent pour les échanges oraux et différée avec un

locuteur absent pour les échanges écrits. En effet les technologies de l’information et de la

communication remettent en cause ces distinctions avec l’utilisation des répondeurs

téléphoniques qui permettent un oral différé, avec internet qui utilise une communication écrite

directe, à peine différée. La distinction concerne plutôt des types de discours et des pratiques

Matière : CEO 1ère année LMD Mme. Nasrouche Sabrina

discursives différentes.

- discours se construit à plusieurs.

- contexte, rôle important.

se référer à Orecchioni

2/La complexité de l’oral:

L’oral ne se réduit pas à une émission sonore, la compétence langagière orale est double:

- linguistique :connaissances phonologiques, morphologiques et syntaxiques.

- communicationnelle: règles discursives, psychologiques, culturelles et sociales qui régissent

l’utilisation de la parole en fonction des contextes.

S’ajoutent à ces compétences langagières d’autres éléments importants dans une interaction

verbale: des éléments corporels avec les gestes, les mimiques, des éléments voco - acoustiques

avec les intonations, la vitesse d’élocution.... L’oral est donc ‘multicanal’: il combine des

moyens linguistiques, communicationnels, kinésiques et paralinguistiques.

Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

Nous distinguons différentes composantes de la prise de parole1:

- Pragmatiques: comprendre l’enjeu de la situation, la tâche langagière requise par la situation,

donner du sens à sa prise de parole, choisir la ( ou les) conduite(s) discursive(s) adaptée(s).

- Discursives: maîtriser la ( ou les) conduite(s) discursive(s) requise(s) par la situation: narrative,

explicative ou argumentative...

- Linguistiques: maîtriser les formes linguistiques adaptées à la situation et requises par la

conduite discursive choisie: syntaxe, lexique, intonation.

- Métalinguistiques: contrôler son discours et agir sur sa production pour s’adapter à

l’interlocuteur ou mieux exprimer sa pensée.

- Travail sur soi: oser prendre les risques requis par la prise de parole, maîtrise le volume de sa

voix, son débit, son geste et son regard.

J Dolz et B Schneuwly2 ajoutent d’autres moyens non linguistiques intervenant dans la

1 Groupe oral-Créteil ‘Enseigner l’oral à l’école primaire.’, p21.

2 Dolz J., Schneuwly B. ‘ Pour un enseignement de l’oral. Initiation aux genres formels à l’école’,

p57.

communication orale: la position des locuteurs, leur aspect extérieur ( vêtements, coiffure...) et

l’aménagement des lieux.

Si progressivement les moyens verbaux et linguistiques deviennent dominants, les autres moyens

( kinésiques) ne disparaissent pas pour autant. Nous savons que la compétence de

communication est la première dans le développement de l’individu et précède la compétence

linguistique: l’enfant communique d’abord avec sa mère à travers des interactions non verbales

et apprend à parler ensuite.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%