B. Le recours à l`assurance, la mutualisation des risques

Extrait 1

B. Le recours à l’assurance, la mutualisation des risques

1. Elle abaisse le coût au niveau du risque moyen

La protection collective repose sur le principe de l’assurance qui est basée sur la théorie des probabi-

lités,. Bismarck instaure des assurances sociales dès les années 1880. On entre dans une société

assurancielle (Rosanvallon) qui prend en charge à la place de l'individu les conséquences de ses actes

(famille, accident), de la nature (vieillesse) ou de la défaillance du marché (chômage).

Mutualisation des risques. En théorie de l’assurance, un risque est défini par la conséquence financière qu’un événement

aléatoire (le sinistre) fait courir à un agent. Si l’événement (appelé « sinistre ») se produit, le coût est pris en charge par

l’assureur. Mutualiser le risque, c.à.d. mettre en commun les ressources, fait chuter le coût par individu.

Cela résulte de la loi des grands nombres. Un agent isolé subit le coût maximal (ex. : une durée de vie très longue, un

handicap à vie, etc.) car au niveau individuel l’incertitude est totale. Au plan collectif, il suffit de couvrir le risque moyen

(tous payent pour les seuls accidentés) car l’incertitude est levée par la loi de probabilité : on ne peut dire qui sera accidenté,

mais on peut prévoir à une faible marge d’erreur le pourcentage de ceux qui le seront et le coût moyen.

Toute dépense à caractère aléatoire peut être mutualisée, notamment les quatre « risques sociaux » définis par Beveridge dans

son rapport de 1942 : accident, maladie, chômage, maternité, vieillesse… Dans le cas de la vieillesse, l'aléa porte sur l'âge du

décès, c.à.d. le nombre d'années de pension. Ils peuvent être assurés par une compagnie à but lucratif, mutualiste ou publique.

Pour calculer la prime, l’assureur déduit des statistiques d’accidents passés la probabilité de chaque sinistre (P) et son coût

moyen (C), il en déduit l’espérance mathématique du coût (E=PxC), il ajoute une marge de sécurité et son coût de gestion.

Exemple : si le coût maximal d’une maladie est 100 000 €, le coût moyen 5 000 et la probabilité 1‰, la couverture in-

dividuelle coûte 100 000, la collective : E = PxC = 5 000 x 0,001 = 5. Il suffit de cotiser 5 € pour se protéger contre un

sinistre dont le coût sera au pire de 100 000 €, à condition d’être solidaire, c.à.d. de cotiser « à fonds perdus » et à vie pour

financer les autres.

2. Le marché de l’assurance est défaillant car il y a asymétrie

d’information

Les conséquences de cette asymétrie sur le marché de l’assurance sont importantes :

- Sélection adverse. Face à un coût en hausse, les vendeurs doivent augmenter les prix d’offre jus-

qu’à ce qu’un nouvel équilibre apparaisse, caractérisé par une quantité inférieure et un prix supérieur.

Mais dans le cas du crédit, J.E. Stiglitz a montré que cette régulation n’a pas lieu, car la hausse du prix

fait fuir certains clients moins exposés au risque (le danger étant faible, le nouveau prix dépasse le

montant qu’ils souhaitent consacrer à s’en protéger) alors que restent ceux dont l’exposition est plus

élevée. Résultat : le niveau de risque moyen augmente, ce qui contraint à de nouvelles hausses qui ag-

graveront encore le problème. Ce cercle vicieux est un cas de défaillance du marché : le prix n’est pas

une variable d’équilibre. L’assurance, publique ou privée, doit donc être obligatoire car ce sont les as-

surés à faible risque qui couvrent le surcoût des autres, leur présence est indispensable. C’est une fai-

blesse majeure de systèmes de santé libéraux basés sur le marché de l’assurance maladie.

- Aléa moral. Les personnes qui se savent assurées peuvent prendre plus de risques, leur négligence

induit des coûts qui seront subis par l’ensemble des assurés. C’est pour limiter ces coûts que les sys-

tèmes de protection sociale tentent de responsabiliser les ayant-droits. Ainsi, le système de santé

(NHS) britannique affecte autoritairement chaque assuré au réseau de soins de son secteur qui est

financé en fonction du nombre de malades et non des actes effectués, les assurés ne peuvent donc mul-

tiplier les consultations. Depuis 2005, chaque assuré français doit choisir un « médecin référent » qu’il

doit consulter obligatoirement avant d’engager des soins, afin d’éviter le « nomadisme médical » et la

multiplication des actes inutiles, tout soin non décidé par le référent sera remboursé à un taux plus

faible.

On voit donc que l’analyse théorique apporte une réponse directe aux problèmes pratiques rencontrés

par les gestionnaires des systèmes sociaux.

Extrait 2

1. La santé, un secteur gouverné par l’offre à rendement marginal décrois-

sant

a. La demande n’est pas une fonction inverse du prix mais croissante de l’offre

Kenneth J. Arrow (né en 1921, Nobel 1972) établit une élasticité de 0,5 entre l’offre de soins et la dé-

pense : à population donnée, augmenter le nombre médecins de 1% alourdit la dépense de 0,5%.

Le praticien décide des soins pour le compte des patients qui les font régler par leur assureur. La

difficulté à contenir la dépense s’explique par ce que l’on pourrait nommer un « triangle maléfique » :

l’ordonnateur de la dépense (le médecin) décide du traitement dont bénéficie le patient, mais c’est un

troisième, l’assureur qui paye. Le consommateur ne comparant pas utilité et coût, la demande n’est

pas une fonction inverse du coût, elle est infinie (prix nul, courbe plate) puisque chacun souhaite être

soigné au mieux. Dans un marché autorégulé, la demande baisse quand le prix monte, ici il n’en est

rien car le prix est nul pour le patient et le praticien, mais le coût subi par l’assureur s’envole avec le

vieillissement et la technicité croissante des soins.

C’est un cas typique d’aléa moral. Le médecin et le malade ont la capacité et la motivation pour

augmenter la probabilité et le coût du sinistre, l’assureur n’a aucun moyen de se défendre. La solution

est une régulation hors marché : des règles qui limitent la liberté de choix et le montant remboursé.

Ce risque est le même que l’assureur soit public ou privé : dès lors que l’on ne paie pas en fonction

des soins reçus mais que la cotisation est identique que l’on utilise ou non les soins auxquels elle

donne droit, on tend à gaspiller.

Ce risque est identique pour toutes les consommations non marchandes car, du point de vue de

l’usager, les services auxquels il a droit apparaissent gratuits. En effet, leur coût (la somme des

prélèvements obligatoires qu’il subit) ne varie pas en fonction de l’usage qu’il en fait (ses impôts

dépendent d’autres critères : revenu, consommation, charges familiales, habitation, etc.). Il a donc

tendance à gaspiller (demande infinie, courbe de demande plate), ce qui est contre-productif

puisqu’au final la facture collective augmentera et les impôts suivront.

Ce phénomène se produit également pour les biens collectifs ou publics (non rivaux, non exclusifs),

qu’ils soient offerts par la nature ou par la société, ou les biens communs (la ressource pélagique…).

Chacun a intérêt à surutiliser ces services dès lors que le coût est pour chacun indépendant de la

consommation qu’il en fait (au restaurant, si vous choisissez le buffet à volonté, vous avez tendance à

trop manger…).

b. Tout système de santé est victime de son succès

En effet, le vieillissement en est le principal résultat et le principal déstabilisateur, la dépendance qui

concerne la moitié des 75 ans et plus est la première cause de hausse des coûts sociaux et médicaux.

Une fois traitées les affections les plus graves (les maladies infectieuses sont éradiquées ou curables),

le système est confronté à des populations qu’une durée de vie très élevée expose aux affections (can-

cers, maladies cardio-vasculaires) autrefois marginales. Des molécules et des gestes médicaux simples

ont permis de sauver les vies humaines par millions, alors qu’aujourd’hui il faut des dépenses énormes

(recherche, personnel, équipements, médicaments) pour sauver un nombre décroissant de patients.

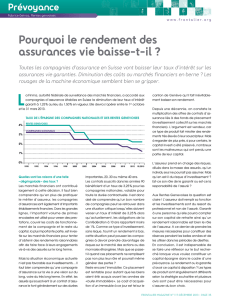

c. Le rapport performances / coût des systèmes de santé est fortement différencié

Le coût par habitant aux Etats-Unis est 2,5 fois plus élevé qu’au Royaume-Uni et 2 fois plus qu’en

France pour des scores d’espérance de vie et de mortalité infantile moins favorables.

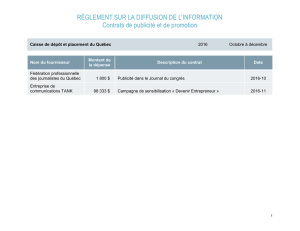

Etats-Unis

France

Royaume-Uni

Dépenses de santé 2008

5 227 €

3 371 €

2 400 €

soit en % du PIB

16,4 %

11,2 %

8,4 %

Espérance de vie à la naissance hommes

75 ans

77 ans

76 ans

Espérance de vie à la naissance hommes

80 ans

84 ans

81 ans

Taux de mortalité infantile

7‰

4‰

5‰

SPA (Standard de Pouvoir d’Achat) : unité de mesure qui élimine les à-coups conjoncturel du taux de change de l’euro.

Source : Insee, La France en faits et en chiffres, site internet, octobre 2006

Le coût par habitant aux Etats-Unis est 2,5 fois plus élevé qu’au Royaume-Uni et 2 fois plus qu’en

France pour des scores d’espérance de vie et de mortalité infantile moins favorables.

Pour expliquer ce paradoxe d’une performance sanitaire inversement proportionnelle à la dépense, il

faut examiner les systèmes de soins des trois pays.

- Une régulation principalement marchande aux Etats-Unis. Seules les personnes à partir de 65 ans

(Medicare program) et indigentes (Medicaid) bénéficient d’une couverture publique financée par l’im-

pôt. Les autres doivent recourir au marché de l’assurance (compagnies, mutuelles individuelles ou

collectives (patronales, d’entreprise, ou syndicales). Les coûts étant très lourds (consultation généra-

liste : entre 100 et 200 €), les ménages doivent y affecter une part élevée de leur revenu, d’où le coût

très élevé : 40 millions de personnes ne sont pas assurées, et la plupart des assurés doivent accepter

des contrats plafonnant la dépense (traitements lourds exclus ou réduits). Face à ce fiasco, la réforme

Obama (confronté à une résistance acharnée des républicains et des compagnies) a introduit un

mécanisme imité de la Couverture Maladie Universelle française. Le système Obama Care et contraint

les assureurs à proposer un contrat santé à tout le monde et rembourse une partie des cotisation des

personnes à revenus modestes (< 88 000 $), mais ni assez indigents pour Medicaid, ni assez âgés pour

Medicare,.

- Le National Health Service (NHS) britannique, un système entièrement étatisé. Il assure à la fois

l’offre des soins et leur financement, la dualité du payeur et de l’ordonnateur est donc abolie. Le per-

sonnel des services de santé (hôpitaux, cabinets de ville, pharmacies, laboratoires biologiques et ra-

diologiques, etc.) est composé de fonctionnaires à qui l’on affecte les patients par circonscription. Le

contrôle de l’Etat lui permet de contenir le coût, mais au prix de graves dysfonctionnements. Les

réformes Thatcher ont introduit une certaine concurrence, celle de Blair ont autorisé la privatisation

d’une partie de l’offre (le financement restant public) et ont instauré des réseaux de soins associant

médecins, et autres professionnels de santé par groupe ayant à charge les soins courants et le suivi des

patients avec un zonage (environ 100 000 habitants). Des assureurs offrent des soins privés (médecins

libéraux + cliniques), mais leur place est marginale.

- La Sécurité Sociale française mêle assurance obligatoire et offre de soins concurrentielle. L’offre

de soins est partagée entre le secteur public (hôpital, dispensaires, médecines du travail et scolaire) et

libéral (praticiens de ville, pharmacies, laboratoires, cliniques). L’assurance est partagée : la « sécu »

ne couvre pas le « petit risque » (30% des soins courants à la charge de l’assuré, beaucoup plus en

lunetterie et dentisterie), ce qui ouvre un marché aux mutuelles et aux compagnies. La « dualité

maléfique » étant maintenue, la sécurité sociale peine a limiter les coûts, mais moins qu’aux USA.

d. Les systèmes libéraux sont moins efficaces et plus coûteux

Contrairement au système américain, et un peu mieux que le français, le système britannique maîtrise

les coûts parce qu’il est étatisé. En effet, puisque la demande suit l’offre, c’est elle qu’il faut contrôler.

Les services de santé britanniques étant étatisés, ils ne peuvent offrir plus que le budget alloué,

Le système concurrentiel américain est le plus inflationniste car, pour capter la clientèle aisée, les

compagnies doivent surenchérir sur l’étendue de la couverture et la liberté de choix laissée au

malade, et dépenser des fortunes en publicité.

L’Etat français qui est régulateur (à travers la sécurité sociale) et offreur (hôpital) a des leviers de

contrôle mais insuffisants pour empêcher l’inflation des dépenses.

Dans tous les cas, les méthodes de contrôle sont identiques : limiter la faculté de choix du patient et

plafonner les dépenses par affection ou/et par malade

- déremboursement total ou partiel (ticket modérateur), montant fixe par acte, forfait hospitalier,

pour réintroduire une régulation par le prix ;

- médecin référent pour décider des consultations, analyses et interventions sans laisser le malade

faire lui-même son propre « marché » (France) ;

- limitation du choix : l’assureur devient offreur de soins (Health Maintenance Organizations –

HMO – des compagnies américaines), si l’on accepte de se soigner dans le réseau, la cotisation est

plus faible (cela revient au modèle britannique : le médecin se voit attribué un certain nombre

d’habitants) ;

- fixation d’un budget par affection (Allemagne) ;

- limitation du nombre de médecins (numerus clausus), mais la pénurie de personnel menace.

Extrait 3

Faut-il réduire les dépenses de santé ?

Dans les pays où la santé est une consommation collective, la chasse aux dépenses est présentée comme une évidence, le

débat se réduit à une interrogation apparemment objective : l’effort actuel étant donné, comment dépenser moins ? La

santé étant un « coût », il est par définition souhaitable de réduire. En réalité, la question est entièrement normative : là où

la santé est marchande, le budget qu’y consacrent les ménages est vu comme un débouché, et à ce titre connoté positi-

vement. Par une sorte d’inversion des valeurs, on tend donc à interpréter négativement la hausse des dépenses publiques

(qui seraient des coûts), et positivement celle des dépenses privées (qui seraient des richesses).

En comparant santé et automobile, on découvre une véritable perversion : l’essor de la voiture dont on sait les problèmes

qu’elle pose (accidents, pollution, encombrements) et les coûts tant privés (énorme poids du poste automobile dans le bud-

get des ménages) que publics (santé, équipements, etc.) qu’elle génère, est jugée positivement car elle résulte d’un ensem-

ble de décisions individuelles supposées libres (choix de consommation). Si les choix en matière de santé étaient mar-

chands comme aux États-Unis, on verrait alors que dans leurs « fonctions d’utilité » les consommateurs lui accorderaient

plus de poids qu’à l’automobile. Les choix publics ont pour défaut d’empêcher la révélation des préférences, surtout si

l’on tient compte que l’automobile supprime des emplois, et que la santé en crée massivement, et de haut niveau.

La question devrait être : quel budget pour la santé ? Comment l’utiliser ? La voie publique permet une distribution plus

équitable des soins et un moindre coût, et la privée une meilleure révélation des préférences au prix d’une exclusion par

les prix et d’une inflation de la dépense.

1

/

5

100%