Compte rendu d`ateliers - Interkantonaler Rückversicherungsverband

Compte rendu d’ateliers

Evolution du climat et de la vulnérabilité

des bâtiments en Suisse jusqu’en 2050:

Répercussions attendues sur les dangers naturels et les dommages aux bâtiments

2

Editeur

Tous droits réservés © 2008

Union intercantonale de réassurance

Bundesgasse 20

CH-3001 Berne

www.irv.ch

Auteurs

Peter Christen

Dr Thomas Egli

Thomas Frei

Dr Christoph Frei et Florian Widmer

Dr Stefan Heuberger

Dr Felix Keller

Dr Pierino Lestuzzi

Dr Bernard Loup

Dr Christoph Raible

Ulrich Roth

Dr Hans-Heinrich Schiesser

Peter Schmid

Illustrations

Sigmaplan SA

Coordination

Sigmaplan SA: Ulrich Roth, Thomas Frei

UIR: Dr Stefan Heuberger, Rolf Meier

Réalisation et production

Rickli + Wyss, Berne

Tirage

400 exemplaires en allemand

100 exemplaires en français

Les droits sur l’exposé de Christoph Frei et Florian Widmer sont détenus par MétéoSuisse et PLANAT

Remerciements

Nous remercions tous les conférenciers et les participants pour leurs contributions.

Conférenciers: Peter Christen, Dr Thomas Egli, Dr Christoph Frei, Dr Stefan Heuberger,

Martin Kamber, Dr Felix Keller, Dr Pierino Lestuzzi, Dr Bernard Loup, Dr Christoph Raible,

Dr Hans-Heinrich Schiesser, Peter Schmid

Interkantonaler Rückversicherungsverband

Union intercantonale de réassurance

Interkantonaler Rückversicherungsverband

Union intercantonale de réassurance

Impressum

3

Avant-propos ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4

1er atelier: Répercussions du changement climatique sur le potentiel de dommages futur ������������������������������ 5

Bases de discussion et sujets abordés par l’UIR ......................................................................................................... 5

Aperçu du changement climatique prévisible jusqu’en 2050 ...................................................................................... 8

Changements dans les tempêtes: intensité et répartition spatiale en Suisse ............................................................. 11

Changements dans les chutes de grêle: intensité et répartition spatiale en Suisse ................................................... 12

Changements dus à la fonte du permafrost et au retrait glaciaire: processus et répartition spatiale ......................... 14

Stratégie de la Confédération ................................................................................................................................... 16

Résultats: discussion et analyse des hypothèses par les participants à l’atelier ....................................................... 17

2e atelier: Evolution future de la vulnérabilité des bâtiments aux dangers naturels ����������������������������������������� 21

Bases de discussion et sujets abordés par l’UIR ........................................................................................................ 21

Stratégie de la Confédération pour restreindre les dommages aux bâtiments ............................................................ 21

Protection des objets appliquée aux bâtiments ........................................................................................................... 22

Matériaux et modes de construction prévenant des dommages aux bâtiments .......................................................... 24

Diminution de la vulnérabilité des bâtiments à l’aide de normes ................................................................................. 25

Application dans la pratique par les communes et les cantons ................................................................................... 27

Résultats: discussion et évaluation des hypothèses par les participants à l’atelier ..................................................... 28

Scénarios d’évolution des différents facteurs influençant la vulnérabilité des bâtiments ............................................. 31

Conclusions �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32

ANNEXE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33

Programme du 1er atelier du 17 septembre 2007 au Naturama d’Aarau ...................................................................... 33

Participants au 1er atelier ............................................................................................................................................ 35

Programme du 2e atelier du 25 septembre 2007 au Naturama d’Aarau ....................................................................... 34

Participants au 2e atelier ............................................................................................................................................. 35

Table des matières

4

Deux ateliers d’experts d’une journée intitulés «Répercussions du changement climatique sur le potentiel de dommages

futur» et «Evolution future de la vulnérabilité des bâtiments aux dangers naturels» ont été organisés dans le cadre d’une réé-

valuation du potentiel de dommages dus aux dangers naturels effectuée par l’Union intercantonale de réassurance (UIR). Ils

visaient à déceler des tendances dans les répercussions du climat prévu sur les dommages imputables aux dangers naturels

jusqu’en 2050 et dans l’influence des mesures de réduction des dommages sur la vulnérabilité des bâtiments durant ce laps

de temps. Quelque vingt-cinq experts – climatologues, ingénieurs, assureurs et autorités – ont participé à la discussion.

Le présent document, conçu comme un compte rendu d’ateliers, comprend les contributions aux discussions, les hypo-

thèses, les résumés et les conclusions relatives à ces deux journées de réflexion.

Peter W. Schneider, Directeur UIR

Avant-propos

5

1er atelier Répercussions du changement climatique

sur le potentiel de dommages futur

1er atelier Répercussions du changement climatique

sur le potentiel de dommages futur

Bases de discussion et sujets abordés

par l’UIR

Dr Stefan Heuberger, Union intercantonale de réassurance,

Berne

Introduction

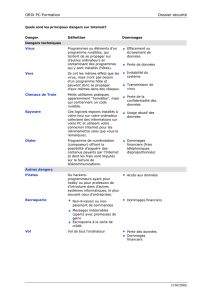

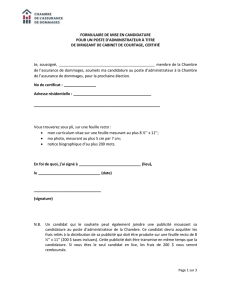

L’Union intercantonale de réassurance (UIR) est le réassu-

reur des dix-neuf établissements cantonaux d’assurance de

Suisse (fig. 1). Seuls des bâtiments sont assurés, si bien que

les dommages évoqués sont toujours des dommages aux

bâtiments. On qualifie de «dommages éléments naturels»

ceux qui sont occasionnés par les phénomènes naturels

tempête, chute de grêle, inondation, glissement de terrain/

chute de pierres, pression de la neige et avalanche (fig. 2).

Contrairement aux dommages incendie, les dommages élé-

ments naturels ont crû au cours des vingt dernières années,

tant en moyenne qu’en variabilité (fig. 3).

Diverses méthodes – statistiques, probabilistes et basées

sur des scénarios – sont applicables pour évaluer le potentiel

de dommages. Elles exploitent toutes des données passées.

Des milliers d’années sujettes à événements, si ce n’est plus,

sont simulées dans le cas des méthodes probabilistes – qui

permettent notamment de déterminer la période de retour

des événements –, mais les paramètres introduits dans les

modèles sont des valeurs mesurées, donc tirées du passé.

L’UIR veut dorénavant compléter les analyses classiques du

potentiel de dommages par une « composante avenir ». Cela

implique de quantifier au mieux les deux facteurs influen-

çant les dommages que sont les événements naturels

et la vulnérabilité des bâtiments.

Evénements naturels et changement climatique

L’intérêt porte donc sur les événements naturels futurs (dans

la mesure où ils peuvent être appréhendés par les modèles

climatiques en Suisse). L’UIR accorde une grande impor-

tance aux trois «dangers principaux» que sont la tempête, la

grêle et l’inondation (dommages annuels indexés pour

1980–2006 en fig. 2 et 4). Les glissements de terrain/chutes

de pierres, la pression de la neige et les avalanches occa-

sionnent des dommages annuels dix fois inférieurs en

moyenne (fig. 2 et 4 f–h). Géographiquement parlant, le risque

devant être assuré par l’UIR correspond aux dix-neuf can-

tons suisses mis en évidence dans la figure 1. Une estima-

tion de l’ensemble du risque requiert donc des prévisions de

dommages aussi précises que possible pour les différents

cantons. Aussi faut-il également prendre en compte les pro-

cessus et changements à petite échelle (p. ex. «recrudes-

cence des chutes de grêle dans les Préalpes, mais diminu-

tion dans le Jura?» ou «augmentation du risque de glissement

de terrain/chute de pierres suite à la fonte du permafrost le

long de la crête principale des Alpes?»).

Il faut aussi considérer le fait que des petits dégâts en grand

nombre peuvent également aboutir à d’importants dom-

mages annuels. Or les événements de petite à moyenne

ampleur sont en nette augmentation. Les scénarios appli-

qués ne doivent donc pas se limiter aux événements impor-

tants ou extrêmes.

Figure 1: Les dix-neuf cantons (en rouge) possédant

un établissement cantonal d’assurance des bâtiments.

24%

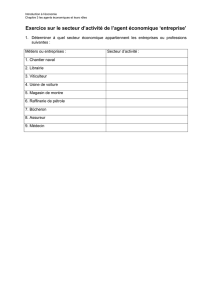

8% 34%

34%

Tempêtes (77 mio. CHF)

Grêle (53 mio. CHF)

Inondations (76 Mio. CHF)

Glissements de terrain,

chutes de pierres

(5 mio. CHF)

Pression de la neige

(10 mio. CHF)

Avalanches (5 mio. CHF)

Total: 226 mio� CHF

Figure 2: Dommages annuels moyens recensés par les dix-neuf

établissements cantonaux d’assurance, classés par danger,

pour la période de 1980 à 2006. Les montants totaux ont été

indexés sur 2006 sur la base du capital d’assurance.

1400

1200

1000

800

600

400

200

080 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Figure 3: Evolution des dommages dus aux éléments naturels

et au feu recensés par les dix-neuf établissements cantonaux

d’assurance. Les montants totaux ont été indexés sur 2006 sur

la base du capital d’assurance.

Montant total des dommages indexé (mio. CHF)

Dommages éléments naturels Dommages incendie

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

1

/

36

100%