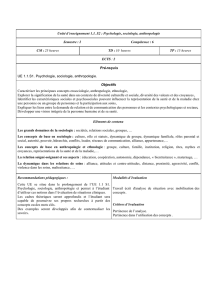

Cours d`Epistémologie des sciences sociales

1

Université de Dschang

Département de P.P.S.

Filière Philosophie

EPISTEMOLOGIE DES SCIENCES SOCIALES

(2015-2016)

Par Chatué Jacques

(Maître de conférences)

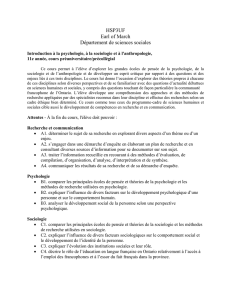

LUPHI 637

2

Objet du cours

L’épistémologie des sciences sociales se propose de rechercher les traits

constitutifs et distinctifs de ces sciences approchées dans leur différence par

rapport aux sciences dites formelles et par rapport aux sciences dites de la

nature. Il s’agit de rendre raison de ce qui aura permis leur naissance, de relever

les embarras et les inachèvements qui la traversent, mais aussi les opportunités

qu’elles ouvrent pour une meilleure représentation de la science d’une part, et de

l’homme, d’autre part.

A la fin du cours, l’étudiant sera capable

- de citer trois facteurs décisifs ayant concouru à l’avènement des sciences

sociales,

- d’expliquer en ses propres termes trois questions épistémologiques

communes aux sciences dites humaines ou sociales,

- de citer quatre concepts transversaux propres à ces sciences

3

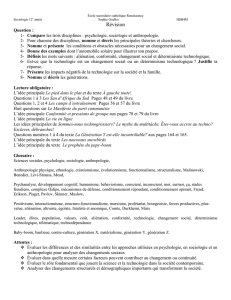

Plan du cours

COURS MAGISTRAL

Introduction : De l’épistémologie des sciences sociales à la

construction d’une nouvelle anthropologie éthique ?

I. Le domaine spécifique des sciences sociales

1. La constitution de l’homme comme objet de science

1. L’influence de l’histoire naturelle

2. L’influence de l’humanisme séculariste

3. L’influence du courant de pensée positiviste

2. L’accès des sciences sociales à la scientificité

1. L’exemple de la sociologie

2. L’exemple de la psychologie

3. L’exemple de l’histoire

II. Les principales questions épistémologiques des sciences

sociales

1. La question de statut : en quel sens sont-elles des sciences avérées ?

2. La question de méthode : au-delà du conflit explication/compréhension ?

3. La question de mutation : peut-on parler d’une nouvelle anthropologie ?

TRAVAUX DIRIGES

III. Figures majeures de l’épistémologie des sciences sociales

(Biographie, bibliographie strictement épistémologique, trois concepts épistémologiques

fondamentaux et trois affirmations épistémologiques fondamentales de l’auteur)

1. Jean Piaget

2. Pierre Bourdieu

3. Jürgen Habermas

TRAVAUX D’ETUDIANTS (Assortis de bonus)

A. Présentation d’un épistémologue africain des sciences sociales

(Cheikh Anta Diop, Ibrahim Sow, Vincent-Yves Mudimbe, Jean-Marc Ela,

Souleymane Bachir Diagne, etc.)

B. Les politiques de recherche en sciences sociales en Afrique et les

enjeux politico-éthiques de l’anthropologie : le cas de Léopold Sédar

Senghor

C. La place des sciences sociales dans les politiques de recherche au

Cameroun : compilation et réflexions

Conclusion : Enjeux et perspectives d’une épistémologie endogène

des sciences sociales en Afrique

- L’enjeu de la résistance par le concept

- Les perspectives de l’appropriation et les équivoques de la « nouvelle anthropologie »

4

Introduction : De l’épistémologie des sciences sociales à la

construction d’une nouvelle anthropologie éthique ?

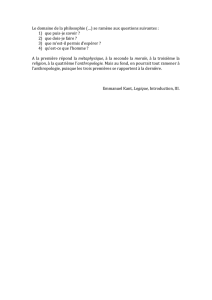

L’épistémologie, étude essentiellement interne et pluridisciplinaire de

l’activité scientifique, se veut de plus en plus spécialisée, focalisée sur des

sciences précises. Mais elle s’élève en même temps des spécialisations outrées

vers une interépistémologie organisée en trois régions du savoir : les sciences

formelles, les sciences de la nature, et les sciences humaines, de plus en plus

dénommées « sociales » en raison de leur enracinement dans des contextes et

dans des enjeux liés à chaque contexte. C’est donc dire que l’épistémologie des

sciences sociales repose sur deux présupposés : d’une part le présupposé de

l’accès bien attesté de ces sciences à la scientificité, et d’autre part l’existence

d’une unité interne permettant de fixer des frontières, mais aussi de prononcer

des exclusions.

Depuis les années 1960, les sciences humaines ont fait l’objet d’un travail

d’interprétation éthique, méthodologique ou idéologique de la part des

philosophes. Ainsi Gilles-Gaston Granger estime qu’elles permettent une action

réfléchie de l’homme individuel sur lui-même ; Georges Gusdorf pense qu’elles

appliquent à l’homme le bénéfice de l’étude des sciences de la nature ; et Michel

Foucault pense qu’elles glissent d’une science de règles, notion qui réfère à des

conflits à surmonter, à une science de normes, qui réfère au pathologique à

contenir et à réprimer.

Leur objectif est-il d’outiller l’homme pour son autocompréhension ou de

faciliter la soumission économique et policière de l’homme ? Entre ces deux

pôles de l’alternative, il apparaît de plus en plus que l’épistémologie des

sciences sociales s’unifie autour d’une invite à inférer la conduite de l’homme à

partir de la connaissance de son lien originel avec la nature. L’épistémologie des

sciences humaines peut-elle se confiner à des questions internes de méthode et

de migrations conceptuelles, car elle ne se sépare jamais bien d’un rapport à la

5

philosophie, rapport non plus de tutelle ou de conflit, mais de dialogue réflexif

au service d’une nouvelle idée de ce qu’est l’homme et de ce qu’il doit être ?

Si donc la critique virulente élevée surtout par les philosophes à l’encontre

de leur scientificité doit rester fortement tempérée par la propre critique

formulée à partir des sciences sociales à l’encontre des prétentions normatives

de la philosophie, ne faut-il pas s’interroger, dans la dialectique même de cette

sorte de conflit de facultés (Kant), sur le socle commun de l’anthropologie

scientifique et de l’anthropologie philosophique, en tant qu’il resterait peut-être

celui de l’optimisme des Lumières, confiant dans la capacité de l’homme de se

connaître et de s’autoéduquer, voire de s’autoengendrer indéfiniment sur la base

de son autoconnaissance à la fois scientifique et philosophique ?

L’épistémologie des sciences sociales ne constitue-t-elle pas l’alibi d’une

garantie à l’impératif éthique fondé sur le projet anthropologique des Lumières,

aujourd’hui en débat parmi les penseurs non occidentaux ? Faut-il subsumer le

pluriel « sciences sociales » sous une unité à chercher non dans un objet

(l’homme empirique) ou dans une méthode fondamentalement indépassable (la

compréhension, selon Wilhem Dilthey) ou dans une attitude commune (un

esprit, selon Guillaume Leblanc), mais dans un nouvel impératif éthique ?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

1

/

34

100%