Gilles SAINT-PAUL, « Les nouvelles théories de la croissance et

Gilles SAINT-PAUL, « Les nouvelles théories de la croissance et leurs implications pour la

politique économique et l'analyse de la concurrence internationale »,

Revue Française d’Economie, été 1996.

En cent ans, le niveau de vie a été multiplié par dix. Il s'agit d'un fait

macroéconomique majeur, sans doute le plus important. On se doit donc de l'expliquer.

L'analyse traditionnelle de la croissance, que l'on peut résumer par le modèle de R.

Solow [1956], se bornait à la théorie de l'accumulation du capital. Une économie croît parce

qu'elle consacre une partie de ses ressources et de sa production à accroître le stock de capital

physique (machines, etc.) dont elle dispose. Il s'agit là, au niveau global, d'une forme

d'épargne, qui permet de consommer plus demain en consommant moins aujourd'hui - donc

de croître. Comme ce processus fait l'objet de rendements décroissants (à cause, en particulier,

des limites à la quantité de main-d'oeuvre disponible), il ne peut conduire à une croissance

soutenue (1). En fait, l'accumulation de capital n'explique qu'un petit tiers de la croissance

totale, et elle ne joue un rôle que dans l'ajustement transitoire vers un état stationnaire. Cet

ajustement prend au plus, pour des paramètres réalistes, une dizaine d'années. On ne peut

donc expliquer la croissance soutenue qui a prévalu pendant deux cents ans en invoquant la

simple accumulation du capital. Si l'accumulation de capital physique était la force motrice de

la croissance, l'Union soviétique, qui y a sacrifié une part énorme de sa consommation, serait

aujourd'hui la première puissance économique mondiale et le communisme ne se serait pas

effondré.

Pour expliquer la croissance, les théories traditionnelles font donc appel à une boîte

noire appelée « progrès technique ». Le progrès technique augmente régulièrement la

productivité de chaque employé, permettant à l'économie de croître à un taux égal à celui du

progrès technique. Ainsi, au bout de quelques années, tout se passe comme si chaque employé

en valait deux, et la production a doublé.

Les théories traditionnelles étaient donc tautologiques puisqu'elles expliquaient la

croissance à l'aide d'un facteur inexpliqué : le progrès technique.

Les « nouvelles théories de la croissance », développées dans les années quatre-vingt

sous l'impulsion de Paul Romer [1986, 1987], se proposent d'expliquer ce progrès technique

et de caractériser les conditions sous lesquelles il peut conduire à une croissance soutenue.

Les nouvelles théories ont ainsi étudié le rôle de l'éducation et de l'investissement en capital

humain dans l'amélioration de la qualité de la main d'oeuvre, celui de l'apprentissage sur le tas

(« learning by doing ») dans l'amélioration des techniques de production, celui de la recherche

et développement dans la génération de nouveaux produits et techniques.

Un des thèmes majeurs des nouvelles théories est l'importance des « externalités »

pour le processus de croissance. Une externalité est une interaction entre individus pour

laquelle les participants ne sont pas rémunérés (ou taxés) par le marché. Le fleuriste qui

s'installe à côté d'un apiculteur accroît la production de miel, mais n'est pas rémunéré pour

cela par l'apiculteur. En présence d'externalités, les marchés n'assurent pas un fonctionnement

efficace de l'économie : par exemple, il n'y aura pas assez de fleuristes qui s'installent à côté

d'apiculteurs. Cette inefficacité doit être corrigée par une intervention publique. L'Etat peut

ainsi subventionner les apiculteurs pour qu'ils s'installent à côté des fleuristes, ou l'inverse.

Pour les nouvelles théories, les mécanismes les plus importants pour la croissance

comportent de fortes externalités. L'acquisition d'éducation est d'autant plus valorisée que les

individus avec lesquels on interagit sont eux-mêmes éduqués. Le « learning-by-doing » est un

sous-produit de l'activité manufacturière qui n'est pas lui-même rémunéré en tant que tel. La

recherche et développement produit de nouvelles idées et de nouveaux savoirs qui, une fois

découverts, peuvent être copiés et diffusés à un coût très faible. Ces externalités font que la

politique publique est un déterminant important de la croissance et de la richesse des nations.

Les déterminants de la croissance et de la richesse des nations

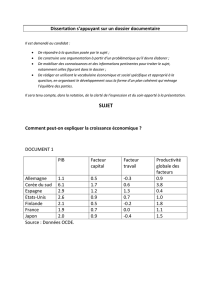

A partir de ces théories, il est possible d'examiner empiriquement les facteurs

favorables à la croissance. C'est ce qu'a fait Barro [1991] dans son article « Economic growth

in a cross-section of countries » où il se place dans la perspective d'une comparaison entre

pays (voir aussi Levine et Renelt [1992] et Barro et Sala-i-Martin [1992]).

Les principaux résultats de ces travaux sont les suivants. On constate que le

déterminant le plus important de la croissance à long terme est le niveau d'éducation, mesuré

par la proportion de la population qui participe à l'enseignement secondaire. D'autres facteurs

sont également importants, notamment le taux d'investissement, la stabilité politique, et le

développement du secteur financier.

Le niveau de ces variables, pour un pays donné, détermine son taux de croissance de

long terme. Barro et Sala-i-Martin montrent alors qu'il y a convergence des pays vers ce

sentier de croissance. Un pays pauvre rattrapera donc son retard par rapport à un pays riche

s'il a le même niveau d'éducation, le même degré de stabilité politique, etc.

Ces résultats sont importants parce que certaines des nouvelles théories de la

croissance ont la propriété d'hysteresis : elles impliquent qu'un pays peut ne jamais rattraper le

retard de développement dû à un choc transitoire comme une guerre. Les résultats de

convergence conditionnelle font que si le pays possède les ingrédients adéquats - notamment

en terme de politique économique - alors il rattrapera son retard. Cependant, Barro et Sala-i-

Martin ont aussi montré que le rattrapage est très lent puisque seulement 2 % du retard sont

comblés chaque année.

On peut également se demander dans quelle mesure le décollage spectaculaire de

certains pays (l'Asie du sud-est dans les années soixante-dix et quatre-vingt, l'Amérique latine

et la Chine dans les années quatre-vingt-dix) est un simple phénomène de rattrapage, ou si ces

pays sont en train de converger vers un sentier de croissance à taux plus élevé, auquel cas ils

finiront par dépasser les pays de l'O.C.D.E. Pour Alwyn Young [1994], la réponse est claire :

la croissance exceptionnelle des pays du sud-est asiatique devrait se tarir à brève échéance,

car elle a reposé essentiellement sur une forte accumulation de capital physique.

Quel rôle pour la politique économique ?

Au-delà de l'argument général sur l'importance de la politique économique pour la

croissance, les nouvelles théories n'ont pas encore débouché sur des résultats robustes sur les

politiques à suivre. Il est clair que la stabilité politique, des droits de propriétés bien définis et

une fiscalité favorable à l'épargne et à l'esprit d'entreprise ne peuvent nuire à l'activité

économique. Mais on n'a pas besoin de théories sophistiquées pour le savoir. Au-delà de ces

intuitions simples, il est difficile d'obtenir des conclusions claires car de nombreux effets

s'opposent.

Prenons l'exemple de la réglementation de la concurrence. Les nouvelles théories de la

croissance font jouer un rôle crucial à l'accumulation de nouveaux savoirs et à la recherche et

développement. La nature de la concurrence que se livrent les entreprises a un impact

important sur leur incitation à faire de la recherche et développement. Alors que la théorie

économique traditionnelle célèbre les vertus de la concurrence pure et parfaite, les nouvelles

théories insistent sur le rôle incitatif des rentes de monopoles pour la recherche et

développement. Ainsi, une industrie parfaitement concurrentielle a peu d'incitations à innover

car la libre imitation des innovations par les concurrents d'une entreprise élimine les profits

associés à cette innovation. L'entreprise ne récupère alors pas ses coûts de recherche et

développement. La libre concurrence est souhaitable, dès lors que l'innovation est faite mais

décourage la recherche et développement qui la précède. Au contraire, un monopole anticipe

de recevoir toute la rente engendrée par une innovation et a de fortes incitations à faire de la

recherche et développement. Le problème de la politique concurrentielle est alors le suivant :

comment transférer aux consommateurs les gains du progrès technique sans réduire

l'incitation à la recherche et développement ? On voit qu'il s'agit d'un problème complexe,

celui du choix du degré optimal de concurrence, et il n'est pas étonnant dans l'état actuel de

nos connaissances, que les économistes soient incapables d'offrir une solution claire à ce

problème.

Croissance et commerce international

La disparité des prédictions sur l'impact du commerce international illustre de façon

plus frappante encore les ambiguïtés des nouvelles théories de la croissance concernant les

prédictions de politique économique. Nous ne prendrons que deux exemples. A la suite de P.

Krugman [1985], R.E. Lucas [1988] a montré que s'il existe d'importantes externalités

d'apprentissage, un pays peut ne pas avoir intérêt à s'ouvrir au commerce international. L'idée

est que l'ouverture internationale peut conduire à une spécialisation dans les « mauvais »

secteurs, c'est-à-dire ceux ayant de faibles externalités d'apprentissage et donc un faible

potentiel de croissance. Cette spécialisation se produira si le pays possède un « avantage

comparatif » dans ce secteur, c'est à dire si sa productivité - relativement aux autres secteurs -

y est plus élevée qu'à l'étranger. Cette structure de spécialisation correspond aux exigences de

« l'efficacité statique » car elle permet de maximiser les gains de l'échange, étant donné les

niveaux de productivité courants suivant les pays et les secteurs. Mais elle ne tient pas compte

de « l'efficacité dynamique », c'est à dire de l'effet des externalités d'apprentissage sur la

croissance à long terme. Une fois le pays spécialisé dans le secteur à faibles externalités,

celui-ci progressera à un rythme plus faible que ses partenaires. Par ailleurs, il accumulera du

savoir-faire dans le mauvais secteur, tandis que les pays spécialisés dans le bon secteur

renforceront leur avantage dans ce domaine. Ainsi, la structure initiale des avantages

comparatifs se renforce au cours du temps, rendant plus difficile une reconversion du pays

dans le bon secteur : les effets d'apprentissage rendent chaque pays plus productif dans les

biens dans lesquels il s'est déjà spécialisé.

Pour remédier à ce problème, une politique de fermeture des frontières et/ou de

subventions au secteur à fortes externalités d'apprentissage peut être envisagée. Elle incite les

agents à prendre en compte les effets d'apprentissage et à investir dans le bon secteur. Par

ailleurs, elle ne peut être que temporaire. En effet, une fois un avantage comparatif acquis

dans le bon secteur, le pays peut simplement ouvrir ses frontières et profiter de l'excédent de

croissance permis par sa spécialisation, tout en laissant son avantage comparatif se renforcer.

Cet argument semble donc valider les politiques protectionnistes que l'on observe

souvent et qui n'ont jamais manqué d'avocats. Cependant, cette prescription se heurte à un

certain nombre de problèmes. Premièrement, il n'est pas toujours facile pour l'Etat d'identifier

les secteurs aux forts effets d'apprentissage. Il n'y a pas de raison de penser que les secteurs où

ces effets sont les plus forts sont ceux que l'on protège et que l'on considère traditionnellement

comme « high-tech ». Deuxièmement, l'effet de la demande peut inverser les conclusions. Si

la demande pour le bien que l'on produit dépend peu du prix - ce qui signifie que ce bien est

complémentaire des autres biens - alors un excès de croissance conduit à une forte baisse du

prix relatif du bien produit par le pays (en d'autres termes une détérioration des termes de

l'échange), de sorte que même si le pays croît plus, en termes de quantité produite, que

l'étranger, il croît moins en termes de P.I.B. et de richesse. Dans ce cas de figure, il faut se

spécialiser dans le bien à faibles effets d'apprentissage, ce qui permet de bénéficier de la

hausse de son prix relatif. Troisièmement, ce raisonnement ignore le problème de la

coordination des politiques économiques. Tous les pays auront intérêt à se spécialiser dans le

bien à effets externes importants, ce qui annule les gains d'un pays donné en termes de

renforcement de l'avantage comparatif initial. Enfin, ce raisonnement ne tient pas compte de

la réalité politique de la protection : ce sont bien souvent les secteurs en déclin et ceux qui

bénéficient de lobbies bien organisés qui en profitent, indépendamment de leur technologie et

des externalités qu'ils engendrent.

Si certaines théories peuvent valider des politiques protectionnistes, d'autres au

contraire soutiennent sans équivoque le libre-échange. Ainsi, G. Grossman et E. Helpman

[1990] (après R. Vernon [ 1966]) ont montré que le commerce international a un effet positif

sur la croissance mondiale, car il permet aux pays développés de consacrer plus de ressources

à l'innovation et à la recherche et développement. Ces ressources sont libérées par la

délocalisation des industries mûres dans les pays en voie de développement. Les pays riches

pouvant importer des produits des pays pauvres, ils se spécialisent dans une gamme de

produits plus étroite, ce qui libère des ressources pour la recherche et développement. Celle-ci

permet la création de nouveaux biens qui sont produits dans les pays riches jusqu'à ce qu'ils

soient imités dans les pays pauvres. Ainsi, l'imitation technologique des pays riches par les

pays pauvres ne nuit pas aux premiers, même si elle y raccourcit le cycle du produit et

requiert plus de réallocation d'emploi. L'économie mondiale croît plus vite parce que,

globalement, elle consacre plus d'efforts à la recherche et développement qu'en l'absence de

commerce international.

Fluctuations conjoncturelles et croissance

Un aspect important de la recherche récente sur la croissance économique est

l'interaction entre progrès technique et fluctuations macroéconomiques. Les deux phénomènes

étaient, en effet, étudiés séparément par les économistes; ceux qui s'intéressaient à la

croissance faisaient abstraction des déséquilibres de court terme, tandis que les théoriciens des

fluctuations postulaient l'existence d'un niveau « naturel » de production exogène et

indépendant des fluctuations et de la politique économique. Les théories récentes de la

croissance ouvrent la possibilité d'un impact des fluctuations conjoncturelles sur la

productivité à long terme. Cette direction de recherche remonte au moins à Schumpeter pour

qui croissance et fluctuations n'étaient que le résultat d'un même processus de renouvellement

constant de l'économie par lequel les nouvelles industries se substituaient aux anciennes par le

moyen de la concurrence que se livrent les entrepreneurs. Pour Schumpeter, les récessions

n'étaient donc que des périodes d'intense réorganisation de l'activité économique, qui portaient

le germe des expansions suivantes et de gains permanents de productivité.

Sur le plan théorique, la recherche récente s'est appliquée à mettre en lumière certains

mécanismes d'interaction entre fluctuations et croissance. Certains de ces mécanismes

corroborent les intuitions schumpéteriennes, d'autres prédisent au contraire un impact négatif

des fluctuations sur la productivité à long terme. P. Aghion et P. Howitt [1992] furent les

premiers à formaliser le processus schumpéterien de création destructrice. R.E. Hall, J. Gali et

M. Hammour, P. Aghion et G. Saint-Paul [1991] ont mis en lumière un mécanisme dit de «

coût d'opportunité » qui incite les entreprises à mettre à profit les périodes de récession pour

restructurer leur activité et mettre en oeuvre, voire expérimenter, des technologies nouvelles.

Le mécanisme repose sur l'idée que les entreprises disposent de ressources fixes qu'elles

allouent à des usages alternatifs. Ainsi, l'entreprise peut utiliser ses ressources, soit pour la

production courante, soit pour des activités telles que restructuration, formation, etc., qui ne

contribuent pas à la production courante, mais augmentent la productivité future de

l'entreprise. Lorsque la demande est temporairement faible, il est relativement peu coûteux

d'utiliser les ressources de l'entreprise pour ces dernières activités plutôt que pour les activités

de production.

Il importe de noter que cet effet positif des récessions est d'autant plus fort que celles-

ci sont perçues par les entreprises comme temporaires, c'est-à-dire que l'on anticipe de

pouvoir bénéficier des investissements en productivité lors des expansions futures. On montre

qu'une chute permanente de l'activité aurait, contrairement à une récession temporaire, un

effet nul ou négatif sur la productivité à long terme.

Outre le mécanisme de coût d'opportunité, les récessions peuvent contribuer à la

restructuration à travers un mécanisme plus simple de discipline où la menace de disparition

pousse les entreprises à améliorer leur productivité.

D'autres mécanismes ont été étudiés par Harris Dellas [1992, 1993] dans une série

d'articles. Dellas a étudié l'effet des fluctuations macroéconomiques sur l'acquisition de

qualifications par les individus. Il montre que sous des conditions plausibles, les récessions

peuvent avoir un effet positif sur la productivité à travers leur impact sur les qualifications.

- Le premier mécanisme proposé par Dellas est le suivant : il note tout d'abord que les

travailleurs moins qualifiés sont plus vulnérables aux récessions que les travailleurs

qualifiés. Il est empiriquement exact, en effet, que le taux de chômage des non

qualifiés est plus sensible au cycle que celui des qualifiés. L'acquisition d'une

qualification est un moyen de s'assurer, en quelque sorte, contre ces fluctuations.

Dellas montre alors qu'une plus grande volatilité des fluctuations incite un plus grand

nombre d'agents à acquérir des qualifications, ayant ainsi un impact positif sur la

productivité globale de l'économie.

- Le second mécanisme est fondé sur l'idée que l'allocation des individus aux emplois

s'effectue selon un processus de sélection évolutif, et que ce processus est plus efficace

en récession qu'en expansion. Parce que la lutte pour la vie est plus âpre dans un

environnement hostile, on est plus incité à choisir l'activité pour laquelle on est le plus

doué. Dellas prend l'exemple simple d'une île peuplée d'indigènes dont certains sont

plus doués pour la chasse et d'autres pour la pêche. Si le poisson et le gibier sont

abondants, il est plus difficile de savoir ce pour quoi l'on est vraiment doué parce que

l'on réussit bien dans les deux activités. Au contraire, la rareté du poisson et du gibier

favorise les meilleurs pêcheurs et chasseurs, de sorte qu'un piètre chasseur se trouvera

bredouille et devra se reconvertir dans la pêche pour laquelle il est plus doué. Ainsi, un

environnement économique trop favorable peut mener les individus à de mauvais

choix éducatifs et les entreprises à investir dans des métiers pour lesquels elles ne sont

pas faites.

Si l'argument est séduisant, il peut aisément être renversé. On peut en effet tout aussi

bien penser qu'une conjoncture trop défavorable est également néfaste pour le processus de

sélection. Comment un jeune, par exemple, peut-il choisir un métier lorsque « tout est bouché

» ? Comment une entreprise peut-elle savoir où investir lorsque demande et profitabilité sont

faibles dans tous les secteurs ? En fin de compte, cet argument darwinien conduit à préférer

des conjonctures intermédiaires où l'activité n'est ni trop faible ni trop élevée. Il conduit alors

à penser que les fluctuations sont néfastes à la croissance.

Il n'est donc pas moins aisé d'énumérer des mécanismes qui engendrent un impact

négatif des récessions sur la productivité. L'un des plus simples est l'apprentissage (ou «

learning by doing ») : dans la mesure où les gains de productivité sont un sous-produit de

l'activité économique, celle-ci a nécessairement un impact favorable sur la croissance.

Il incombe donc aux études empiriques de déterminer l'importance de ces

phénomènes. Dans la mesure où ceux-ci ne sont pas mutuellement exclusifs et où leur

importance diffère suivant les environnements, les secteurs, voire les entreprises, il n'est pas

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%