Fiche 3-Anciens et Modernes Fichier - moodle@paris

1

Fiche 3- La Liberté des Anciens comparée à celle des Modernes

Liminaire :

Qu’est-ce que la politique ? C’est la réponse à cette question simple : « comment vivre ensemble sans

s’entretuer ? ».

Qu’est-ce que la philosophie politique ? C’est la réflexion sur les réponses possibles à ces questions et

leur évaluation. Elle exige donc, comme la philosophie en général, une partie théorique (que puis-je savoir de la

cité ?), une partie pratique (que dois-je faire dans la cité afin qu’elle fonctionne le mieux possible ?), une partie

sotériologique [= doctrine du salut] (que puis-je espérer dans et par la cité ?).

La démocratie est une des réponses possibles à cette question. Est-elle une réponse comme les autres

ou est-elle la meilleure des réponses, par exemple la plus naturelle ou la plus conforme à la condition de l’homme

? C’est une thèse que l’on peut défendre (Jean Baechler, in Démocraties) à condition d’envisager qu’il existe une

pluralité de démocratie (d’où le pluriel utilisé par Baechler).

1) TEXTE DE BENJAMIN CONSTANT - De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes (1819- voir fichier

complet)

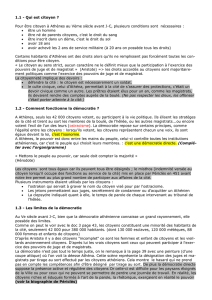

- Liberté des Anciens

«• Celle-ci consistait à exercer collectivement, mais directement plusieurs parties de la souveraineté

tout entière, à délibérer sur la place publique de la guerre et de la paix, à conclure avec les étrangers des traités

d'alliance, à voter les lois, à prononcer les jugements, à examiner les comptes, les actes, la gestion des magistrats,

à les faire comparaître devant tout un peuple, à les mettre en accusation, à les condamner ou à les absoudre ;

• mais en même temps que c'était là ce que les Anciens nommaient liberté, ils admettaient comme

compatible avec cette liberté collective l'assujettissement complet de l'individu à la liberté de l'ensemble […].

Toutes les actions privées sont soumises à une surveillance sévère. Rien n'est accordé à l'indépendance

individuelle, ni sous le rapport des opinions, ni sous celui de l'industrie, ni surtout sous le rapport de la religion.»

- La liberté des Modernes :

«• C'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux loi, de ne pouvoir ni être arrêté ni détenu, ni mis

à mort, ni maltraité d'aucune manière par la volonté arbitraire d'un ou de plusieurs individus.

• C'est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie et de l'exercer ; de disposer de

sa propriété, d'en abuser même, d'aller, de venir, sans en obtenir la permission, et sans rendre compte de ses

motifs ou de ses démarches.

• C'est, pour chacun, le droit de se réunir à d'autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit

pour professer le culte que lui et ses associés préfèrent, soit simplement pour remplir ses jours et ses heures

d'une manière plus conforme à ses inclinations, à ses fantaisies.

• Enfin c'est le droit, pour chacun, d'influer sur l'administration du gouvernement, soit par la nomination

de tous ou de certains fonctionnaires, soit par des représentations, des pétitions, des demandes que l'autorité

est plus ou moins obligée de prendre en considération.»

Interprétation : Sociétés holistes religieuses / Sociétés individualistes désenchantées. Comment est-

on passé des unes aux autres ? (Marcel Gauchet).

2) La démocratie en régime de cosmologie : Athènes et Rome

La démocratie grecque apparaît dans des sociétés d’autorité « cosmologique » : une vision du monde

qui instaure à la fois de l’égalité et de la hiérarchie.

a) Les faits

• La cité qui se substitue aux petites royautés de l’époque homérique (dont les principes sont assez

flous). Apparue aux alentours du VIIIe siècle, la cité constitue une nouvelle forme d’organisation politique et

territoriale qui se diffuse rapidement dans tout le bassin méditerranéen, depuis la mer Noire, jusqu’aux rivages

de l’Andalousie.

Au début du Ve siècle, le monde grec est composé d’une mosaïque de communautés indépendantes les

unes des autres, mais unies par la langue et le culte. Constitution (politeia), loi (nomos) et juridiction (dikè).

• Parmi ces cités, Sparte est réputée devoir ses lois à Lycurgue (législateur mythique du IXe siècle) ;

Athènes à Dracon (v. 621) puis Solon (vers 593), Clisthène (vers 508) et Périclès (443-429).

- Pour Solon = eunomia — Principe de juste mesure qui permet d’éviter les excès (nomos et dikè) :

l’eunomia est qualifée par Aristote (Constitution d’Athènes, XII, 4-5) de démocratique.

- Pour Clisthène = isonomia (Aristote, XVI, 8) opère le passage des homoioi aux isoi (des semblables

aux égaux) : établit l’isonomie démocratique.

2

- [Chronologie : guerres médiques : 490-480 – ostracisme de Thémistocle (471) — pouvoir de Cimon

— ligue de Delos (478)]

- Pour Péricles = democratia. Ses proches Anaxagore, Aspasie, Phidias …

• Ce dispositif atteint son sommet de cohérence sous Périclès (495-429) :

Les magistratures les plus prestigieuses sont ouvertes à tous les citoyens (contribution des rameurs : les

thètes, à la victoire de Salamine) sauf l’accès à l’archontat. Premières indemnisation de participation à la vie

civique — les misthoi — et à la vie judiciaire (les jurés).

Politique de grands travaux : Parthénon (447-438) et achèvement des Longs Murs (vers le Pirée) ;

développement de la flotte de guerre ; déplacement du trésor de la ligue de Délos sur l’Acropole.

- Ecclesia : assemblée du peuple qui possède tous les pouvoirs

- Boulè : conseil restreint de 500 membres appartenant à toutes les classes de citoyens

- Stratèges (qui remplacent les archontes aristocrates) forment l’exécutif

- L’Héliée : tribunal composé de 6000 citoyens

Chaque citoyen était concerné par l’ensemble de la vie politique. Pratique du tirage au sort. Rétribution du

citoyen pour la participation à certaines charges (mishtos).

b) Les interprétations et les critiques : la Grèce invente non seulement la démocratie mais la critique

de la démocratie.

• Hérodote (484-425 av. JC) : première occurrence de la typologie des régimes et question du meilleur

régime. Dans ses Histoires (III, 80-82), ce qui caractérise la démocratie, « c’est l’attribution des magistratures par

le sort ; la reddition de compte et la publicité des délibérations » (§ 80).

« Il n’en est pas de même du gouvernement démocratique. Premièrement on l’appelle isonomie

(l’égalité des lois ; c’est le plus beau de tous les noms ; secondement, il ne s’y commet aucun des désordres qui

sont inséparables de l’Etat monarchique. Le magistrat s’y élit au sort ; il est comptable de son administration, et

toutes les délibérations s’y font en commun. Je suis donc d’avis d’abolir le gouvernement monarchique, et

d’établir le démocratique, parce que tout se trouve dans le peuple » (Otanès).

• Thucydide (460-395) : La Guerre du Péloponnèse « Oraison funèbre de Périclès » (II, 1). Produit le type-

idéal de la démocratie à ces deux réserves près : • si la démocratie règne à l’intérieur, c’est l’impérialisme qui

domine à l’extérieur ; • « c’était de nom une démocratie, mais en fait, le premier citoyen exerçait le pouvoir »

(II, 65).

« La constitution qui nous régit n’a rien à envier à celles de nos voisins. Loin d’imiter les autres peuples,

nous leur offrons plutôt un exemple. Parce que notre régime sert les intérêts de la masse des citoyens et pas

seulement d’une minorité, on lui donne le nom de démocratie. Mais, si, en ce qui concerne le règlement de nos

différends particuliers, nous sommes tous égaux devant la loi, c’est en fonction du rang que chacun occupe dans

l’estime publique que nous choisissons les magistrats de la cité, les citoyens étant désignés selon leur mérite

plutôt qu’à tour de rôle. D’un autre côté, quand un homme sans fortune peut rendre quelque service à l’Etat,

l’obscurité de sa condition ne constitue pas pour lui un obstacle. Nous nous gouvernons dans un esprit de liberté

et cette même liberté se retrouve dans nos rapports quotidiens, d’où la méfiance est absente » (p. 154).

- Les vertus d’un peuple vertueux : Périclès dresse un portrait flatteur et idéalisé du peuple qui peut

aussi paraître comme une injonction à ressembler à son reflet. = miroir du peuple.

- C’est une cité où la guerre et le civisme sont à leur juste place : « Ceux qui participent au

gouvernement de la cité peuvent s’occuper de leurs affaires privées et ceux que leurs occupations

professionnelles absorbent, peuvent se tenir fort bien au courant des affaires publiques. Nous

sommes en effet les seuls à penser qu’un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer,

non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile » (p. 155)

- Rôle de la délibération : « Nous intervenons tous personnellement dans le gouvernement de la cité

au moins par notre vote ou même en présentant à propos des suggestions. Car nous ne sommes

pas de ceux qui pensent que les paroles nuisent à l’action. Nous estimons plutôt qu’il est dangereux

de passer aux actes, avant que la discussion nous ait éclairé sur ce qu’il y a à faire. Une des qualités

encore qui nous distingue entre tous, c’est que nous savons tout à la fois faire preuve d’une audace

extrême et n’entreprendre rien qu’après mûre réflexion. Chez les autres, la hardiesse est un effet

de l’ignorance, tandis que la réflexion engendre l’indécision ».

• Platon (426-348 av. JC) :

Athènes, écrit-il dans la République (VI, 488 a-e), ressemble à un gros vaisseau dont le capitaine (c’est-

à-dire le peuple), très puissant, est aussi ignorant, à peu près sourd et complètement myope. Il est à la tête d’une

bande de matelots (c’est-à-dire les démagogues) totalement incompétents qui, proclamant haut et fort l’inutilité

3

de l’art de piloter, prétendent néanmoins tous gouverner le bateau en flattant les désirs du capitaine. Une telle

situation ne peut qu’inciter à remettre sur l’ouvrage la question : « qui doit gouverner la cité pour que sa réalité

corresponde à son idéal ? ».

Le philosophe-roi et la république des Lois

La dégénérescence inéluctable de la République (une philosophie de l’histoire) :

La cité est la tentative artificielle de retrouver un ordre naturel. La nature peut bien servir de modèle (tout comme

le démiurge avait un modèle lorsqu’il créa le monde, Timée, 31 ; République 596 sq.), elle reste pourtant un

modèle inaccessible et inégalable, quels que soient le talent du philosophe ou la qualité des lois. Si l’on peut

espérer s’approcher de la perfection, ce ne sera que de manière fugace, car, c’est aussi une loi de la nature que

« tout ce qui naît est sujet à la corruption ». Dès lors, aucune constitution ne peut espérer durer toujours

(République, VIII, 545 e-546 a). Le récit extraordinaire que Platon fait de la décadence des régimes donne un ton

bien sombre à cette naissance de la philosophie politique. Et c’est un trait qui lui survivra : son registre sera

rarement celui de la gaieté et de l’espoir ! Elle penche plus volontiers vers le pessimisme et le sentiment du déclin

que vers l’optimisme et le progrès. Chez elle coexiste souvent une critique radicale du présent et une perspective

très éloignée d’amélioration ou de restauration.

Même en admettant que le régime parfait soit parvenu à éclore, fondé sur une hiérarchie équilibrée et

acceptée par tous qui placerait les sages gardiens au sommet de l’Etat, les guerriers à sa défense et les

producteurs à son service, voici comment les choses vont inévitablement évoluer. Aussi « habiles que soient les

chefs de la cité », il va se produire une sorte de dégénérescence de la classe des gardiens, qui seront de moins

en moins aptes à maintenir l’ordre. Quatre formes d’Etat imparfaits vont alors se succéder dans une dissolution

croissante de l’unité et de la justice. D’abord, la timocratie (ou gouvernement fondé sur les honneurs) qui

conserve une idée de la supériorité, mais la déplace de l’harmonie cosmique à la simple renommée ou

reconnaissance par autrui. Puis, la timocratie dégénère en oligarchie (ou gouvernement du petit nombre, et,

dans l’esprit de Platon, des plus riches), qui transpose la supériorité dans le domaine purement matériel des

richesses. La démocratie accomplit un pas de plus dans la déchéance, dans la mesure où elle égalise tout « même

ce qui est inégal par nature ». Platon entendait par là non seulement l’inégalité de la relation entre le citoyen et

le métèque, entre le métèque et l’étranger, — qui, sans doute, ne nous paraîtrait aujourd’hui plus guère «

naturelle » — mais aussi celle qui unit le père et le fils, le maître et l’élève, l’adulte et le jeune. La dégénérescence

inéluctable de la démocratie en tyrannie se produit lorsque le « père s’accoutume à traiter son fils comme son

égal et à redouter ses enfants, que le fils s’égale à son père et n’a ni respect ni crainte pour ses parents, parce

qu’il veut être libre ». Alors le maître se met à craindre « ses disciples et les flatte, les disciples font peu de cas

des maîtres et des pédagogues. Les jeunes gens cherchent à imiter leurs aînés et à rivaliser avec eux en paroles

et en actions ; les vieillards, de leur côté, s’abaissent aux façons des jeunes gens et se montrent plein

d’enjouement et de bel esprit, imitant la jeunesse de peur de passer pour ennuyeux et despotiques ». Un tel «

débordement » de liberté et d’égalité ne peut produire, au bout du compte, qu’une seule chose : une « tyrannie

juvénile »

1

. La démocratie détruit toutes les médiations susceptibles d’empêcher le règne de la force brute : celle

de la vérité, celle des honneurs et, même, celle (pourtant bien peu noble) de l’argent. En égalisant toutes les

conditions et en aplatissant tout ce qui a de la valeur, elle fait donc le lit de la tyrannie. C’est là le comble de la

décadence : le tyran naît du terreau démocratique, condamné à la fois à flatter le peuple et à s’en faire craindre.

• Aristote (384-322) :

Toutes les communautés, dit Aristote (Politique, I), sont constituées en vue d’un certain bien. Les plus

naturelles sont les communautés « économiques » (celles qui relèvent de l’oikia, c’est-à-dire de la maison au

sens large). C’est ainsi que le couple a pour but la reproduction ; la communauté du maître et de l’esclave vise la

production ; le village, en rassemblant plusieurs « maisons », permet l’échange des biens et des personnes. Par

rapport à ces groupements simples, la communauté politique n’est pas seulement un gros village. Elle se

caractérise par la quête d’un bien supérieur qui dépasse les nécessités « économiques » de la vie pour prétendre

au « bien-vivre ». C’est ainsi, dit Aristote, que la cité n’est pas une simple « communauté de lieu établie en vue

de s’éviter les injustices mutuelles et de permettre les échanges », elle est une « communauté de familles et de

villages menant une vie parfaite et indépendante » (III, 9, 1280 b 30-40). La cité doit servir la vie heureuse, elle

est la condition de la vie morale et de la perfection de l’individu. Si elle peut être, elle aussi, qualifiée de naturelle,

c’est en un sens plus profond que pour la famille, l’entreprise ou le village. Alors que ces communautés réalisent

la seule nature biologique de l’humain, la cité permet la réalisation de la nature morale de l’homme qui ne se

limite pas aux besoins mais aspire à une vie plus élevée. Car l’homme dispose d’un sens particulier qui lui permet

de discerner et d’exprimer ce qui est profitable et nuisible, juste et injuste, et d’autres notions de ce genre. C’est

1

La République, trad. R. Baccou (modifiée), Paris, « GF », 1966.

4

parce qu’il est pourvu de ce logos que « l’homme est un animal politique plus que n’importe quelle abeille et que

n’importe quel animal grégaire » (I, 2, 1253 a). L’homme est donc fait pour être citoyen, c’est-à-dire membre

d’une cité.

Pour autant, tous les hommes ne le sont pas, loin s’en faut. La plupart reste engluée dans le monde des

besoins et des soucis quotidiens. Qu’ils soient barbares, esclaves, pauvres ou … femmes, ils ne disposent pas du

loisir indispensable à l’exercice de la liberté. Seuls ceux qui en bénéficient peuvent prétendre au titre de citoyen,

car il faut avoir du temps et l’esprit libre pour participer à la vie de la cité. C’est pourquoi, dit Aristote, « un

citoyen au sens plein ne peut pas être mieux défini que par la participation à une fonction judiciaire et à une

magistrature »* (III, 1, 1275 a 22). Au sens plein, son rôle consiste à délibérer dans les assemblées, à décider des

magistratures ainsi que des commandements et à juger dans les procès.

La communauté des citoyens désigne l’ensemble de ces hommes libres, qui sont au regard de cette

condition, des égaux (I, 7, 1355 b 20). Ainsi, « la polis est une communauté d’égaux en vue d’une vie qui soit

potentiellement la meilleure » (Politique, VII, 8, 1328 a 35). Comment, à partir de là, envisager le gouvernement

juste d’une cité d’égaux, c’est-à-dire un partage équitable entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent ?

Telle est, dit Aristote, la difficulté centrale et la question directrice de la « philosophie politique » (III, 12, 1282 b

20).

La nature, remarque-t-il (VII, 14, 1332 b), nous fournit un critère décisif « en ayant constitué ce qui est

identique selon le genre d’une partie plus jeune et d’une partie plus vieille, à celle-là il convient d’être gouvernée,

à celle-ci de gouverner. Et nul ne s’indigne d’être gouverné pendant son jeune âge ni ne se croit supérieur à ses

gouvernants, surtout s’il est remboursé de sa quote-part quand il arrive à l’âge convenable. Il faut donc affirmer

que ce sont en un sens les mêmes qui gouvernent et sont gouvernés, et en un sens pas les mêmes » (trad. Pellegrin,

GF, 1990, p. 495). Solution politique idéale, la classe d’âge permet, dans une société où le tout prime sur la partie,

de concilier la liberté et l’autorité. Chacun acceptera d’obéir à une autorité qu’il sera sauf accident amené à

exercer à son tour.

Comment transposer dans la cité un tel modèle qui vaut naturellement dans la famille ? Toute la célèbre

réflexion d’Aristote sur les différents régimes ou constitutions politiques (Politeia) se déploie à partir de cette

question (Politique, livre III), ou plutôt à partir de son caractère insoluble. Car, il y a plusieurs prétendants au

gouvernement de la cité : soit un seul — le meilleur ou le plus vertueux —, soit quelques-uns — les plus riches

—, soit la multitude des citoyens. Aucune de ces revendications n’est en soi illégitime ; mais aucune n’est

absolument juste ni incontestable (1283 b 13-14). La raison ? C’est qu’il n’y a pas de maximum en matière de

vertu, d’honneur, de richesse, ou même de nombre. L’homme de qualité pourra toujours être contesté par un

homme de qualité supérieure, la richesse est fluctuante et la quantité des citoyens pourra toujours est critiquée

par une quantité supérieure, selon qu’on élargira la détermination de la citoyenneté (par exemple aux métèques,

aux esclaves, aux femmes, aux enfants, …). Rien n’est donc décisif pour asseoir définitivement la supériorité d’un

régime sur un autre. C’est la raison pour laquelle, aux yeux d’Aristote, toutes ces constitutions peuvent être

justes et droites dès lors qu’elles visent l’intérêt commun et maintiennent la liberté (1282 b 14-18) ; mais, dès

lors qu’elles s’en éloignent, elles sont toutes vouées à dériver et à se pervertir. Ainsi la monarchie est un bon

régime tant que le chef gouverne avec cette prudence (phronèsis) ; mais son pouvoir est toujours tenté par la

tyrannie. L’aristocratie est une excellente constitution lorsqu’elle permet aux meilleurs (aux plus compétents et

aux plus talentueux) d’accéder aux postes de commande, mais elle peut aussi rapidement décliner vers

l’oligarchie et ses abus, à savoir le clientélisme, la corruption, etc. Qu’en est-il du régime « du plus grand nombre

» ? Aristote le nomme aussi « du nom commun à toutes les constitutions » : Politeia (1279 a), — ce que les

traducteurs latins rendront par République —. La République, selon Aristote, est le régime le plus porté à être

conforme à l’intérêt commun, puisqu’il l’exprime concrètement : le pouvoir n’y appartient à personne parce que

les citoyens participent au pouvoir délibératif (sans représentant) et judiciaire (tirage au sort) [Politique, III, 1,

1275 b]. Mais il est, lui aussi, à la merci d’une déchéance. La « république » dégénère en « démocratie » quand

le gouvernement du grand nombre se fait, non au profit de l’intérêt général, mais au profit de l’intérêt particulier

de la « masse » (somme des corporatismes, tyrannie de la majorité, démagogie, etc.).

Chacun de ces trois régimes, lorsqu’il est juste, repose sur une forme de « vertu républicaine », qui est,

pour Aristote, l’autre nom de la liberté, à savoir la faculté de s’arracher à ses préoccupations égoïstes et

quotidiennes pour s’occuper de ce qui est commun. S’il est sans doute plus réaliste de compter sur la vertu et la

prudence d’un individu ou de quelques-uns, la vertu et la prudence d’un peuple n’en demeure pas moins

préférable pour autant qu’elle permet de faire coïncider à tous moments l’intérêt pour le « bien vivre » des

gouvernants et celui des gouvernés. C’est en ce sens que la République est le gouvernement des citoyens.

* A quoi il faut ajouter la participation à la guerre : le citoyen de la cité est un soldat.

1

/

4

100%