1. J`ai préféré ignorer l`expédition de Frédéric II (1228

1. J'ai préféré ignorer l'expédition de Frédéric II (1228-1229)

dirigée par un empereur excommunié et explicitement interdite par

le pape. Bien qu'elle ne puisse pas compter comme une croisade

officielle, elle a néanmoins inspiré la composition de quelques

chansons de croisade allemandes. Ce fait souligne encore une fois

l'impact qu'a eu la guerre contre l'Islam sur la littérature. Les

historiens n'arrivent d'ailleurs pas à se mettre d'accord sur le

nombre de croisades. Généralement, le nombre d'expéditions con-

sidérées comme croisades varie de six à huit.

2. Dans un effort de caractériser brièvement la croisade, R.

Foreville distingue trois traits essentiels, à savoir (et je

5

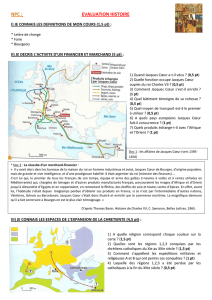

1. Le cadre théologico-juridique de la croisade

Depuis les premières invasions musulmanes en son territoire, l'Europe

chrétienne a été hantée non seulement par le désir de défendre la foi, mais

aussi par l'espoir de récupérer les territoires perdus et de neutraliser

l'ennemi. Au début, ces activités sont avant tout l'affaire de quelques

seigneurs locaux motivés peut-être en premier lieu par le besoin de dé-

fendre leurs frontières ou d'étendre leur domaine. Au XIe siècle pourtant,

l'Eglise, aspirant à une restauration de l'Ecclesia Universalis, tente de

canaliser tous ces efforts individuels et de contrôler ainsi une force

militaire indisciplinée, source intarissable de troubles. Elle s'efforce

d'envoyer les combattants vers des champs de bataille éloignés, comme

l'Espagne et, plus tard, la Terre sainte, dont la résonance religieuse

suscite de si fortes émotions que bientôt elle semble faire oublier les

autres fronts. C'est en 1095 qu'Urbain II prononce le discours célèbre qui

marque le début des grandes expéditions en Orient qu'on connaît aujourd'hui

sous le nom de croisades. L'idée de la croisade a hanté les pensées des

chrétiens jusque bien avant dans le XVIe siècle. Dans ce qui suit, cepen-

dant, je me limite grosso modo à la période 1095-1271, puisque c'est aux

événements qui ont lieu dans cette période que se rattachent les poèmes que

j'étudie ici. Avant de dresser la liste des croisades il faut préciser que

ce terme s'applique également à des conflits hors de la Terre sainte, par

exemple aux expéditions contre les Albigeois et les Lithuaniens. Bien que

ces guerres partagent en partie la structure et l'organisation de la

croisade en Terre sainte, il dépasserait le cadre de cette étude d'en faire

l'histoire, notre objectif étant d'analyser les textes lyriques qui

chantent les croisades en Orient. A l'exception des chansons composées lors

de la campagne de Thibaut de Champagne en 1239 et d'une chanson anonyme

datant du XIVe siècle, les textes sont tous liés aux grandes expéditions.

Je n'insiste donc pas sur les multiples initiatives privées. On distingue

sept croisades,1 à savoir:

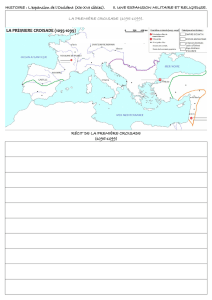

la première 1096-1099

la deuxième 1147-1149

la troisième 1189-1192

la quatrième 1202-1204

la cinquième 1218-1221

la sixième 1248-1254

la septième 1270-1271

Si l'on regarde de près ces grandes entreprises guerrières, qui

s'éche-lonnent sur presque deux siècles (1096-1271), on voit que, malgré

les différences qui les séparent parfois, il y a tout de même des constan-

tes qui subsistent d'une croisade à l'autre.2

cite):

— L'indulgence de croisade. Celle-ci est la plus large possible:

c'est une rémission générale, c'est-à-dire qu'elle est offerte à

tous sans distinction de qualité, d'âge, de sexe; c'est aussi une

rémission plénière, c'est-à-dire qu'elle couvre tous les péchés

dont le pénitent éprouve la contrition de coeur et aura fait

confession de bouche.

— Le statut de croisé, en vertu duquel la protection apostolique

s'étend sur le croisé lui-même, sur les membres de sa famille et

sur tous ses biens: de la sorte, ils relèvent du for ecclésiasti-

que aussi longtemps que le croisé demeure dans son état.

— Des dispositions annexes en vue du recrutement des combattants

et du financement de l'expédition: elles introduisent des modes

plus ou moins étendus de participation aux privilèges spirituels

et temporels du croisé. (Foreville 1969:193)

C'est là une caractérisation très générale qui, quelque utile

qu'elle soit, aura besoin de spécifications supplémentaires.

3. Pour une définition de la notion de guerre sainte, voir Villey

1942:21-2. Selon lui, la guerre sainte serait une guerre menée

pour ou par un pouvoir spirituel, ou pour des intérêts religieux.

On peut penser aux multiples expéditions de Charlemagne contre,

par exemple, les Saxons et les musulmans. La plus fameuse est sans

doute celle qui a inspiré la Chanson de Roland (Fossier 1982:I:377

sqq.). Plus tard s'y ajoutent la Reconquista en Espagne, qui com-

mence déjà au XIe siècle, ainsi que les combats contre les Nor-

mands en Italie, également au XIe siècle. Lors de ce dernier

conflit, le pape Leon IX offre déjà des indulgences aux combat-

tants (Fossier 1982:II:127 sqq.).

4. Précisons que ce terme n'apparaît qu'à la fin du XIIe siècle.

6

Aux temps d'Urbain II, les traits qui distingueront les croisades des

guerres saintes précédentes3 sont déjà présents en germe; ils n'ont pour-

tant pas encore trouvé leur forme définitive. La motivation juridique de

l'expédition qui s'organise après l'appel du pape est encore floue et in-

complète; dans les temps qui suivent, elle sera constamment reprise, retra-

vaillée, adaptée.

A partir du XIIe siècle, les contours théologiques de la croisade et

le statut des participants se dessinent plus clairement. Les canonistes

définissent avec des efforts plus ou moins heureux le cadre de l'expédition

et délimitent soigneusement la condition juridique des crucesignati,4 leurs

privilèges et leurs devoirs. Ce qui à l'origine n'était que coutume finit

par être codifié, dans un long processus qui durera plus d'un siècle et

dont les échos se retrouvent dans la littérature. En témoignent des genres

aussi divers que l'historiographie, l'épopée et la lyrique.

Il me paraît utile d'esquisser dans ses grandes lignes cette évoluti-

on qui en fait commence déjà avant l'époque des croisades proprement dite,

et qui trouvera des échos non seulement dans les nombreuses expéditions

dirigées contre l'Islam, mais aussi, entre autres, dans celles contre les

Cathares et même contre Frédéric II.

5. Ici on pense à l'abbesse Egérie qui, vers 400, fait le voyage

de la Terre sainte. Cf. H. Pétré 1964.

6. Brundage 1969:7.

7. Voir par exemple Van Herwaarden 1974 et 1978.

8. Van Herwaarden 1978:15, Jansen 1978:176, Fossier 1982:II:93, De

Boer 1989:319-20.

9. Villey 1942:85-6.

7

Les origines. Le succès du discours d'Urbain II ne semble pas être dû

à l'originalité de ses idées (qui n'étaient point nouvelles), mais plutôt à

sa façon de présenter et de combiner plusieurs éléments déjà anciens. La

croisade semble le fruit d'une union entre deux occupations qui, bien avant

le XIe siècle, attiraient déjà des milliers de chrétiens, à savoir le pèle-

rinage et la guerre sainte. Ces entreprises ont préparé la voie aux grandes

croisades en Orient qui, mélangeant les aspirations individuelles (attein-

dre le salut) et collectives (défendre l'Eglise et la foi), sont canalisées

dans un cadre fixé par les autorités ecclésiastiques. Afin de tirer au

clair les bases mêmes de ces grands mouvements, il convient de tracer

d'abord les principaux développements de la tradition dans laquelle ils

s'insèrent.

L'histoire des pèlerinages nous est mal connue. On pourrait pourtant

s'imaginer que, dès les premiers temps de l'ère chrétienne, les hommes ont

éprouvé le besoin de visiter le pays où avait vécu le Christ. Les uns s'y

rendent seulement pour 'voir' la Terre sainte,5 les autres partent avec

l'intention de s'y installer définitivement dans l'espoir que le seul fait

de s'établir près de (ou dans) la Jérusalem terrestre, lieu privilégié

entre tous, les rapprochera de la Jérusalem céleste. Sans doute ce voyage

est-il à l'origine un acte volontaire, inspiré par un profond sentiment de

piété.Cela change au VIIe siècle quand les fonctionnaires ecclésiastiques

prennent l'habitude d'imposer le pèlerinage aux pécheurs repentis qui peu-

vent ainsi se racheter.6 Le courant de pèlerins volontaires se trouve

désormais doublé d'un courant où se trouvent des gens qui, pour expier

leurs péchés, ont été envoyés en pèlerinage, en Terre sainte ou ailleurs.

Ces voyages pénitentiels obligatoires, qui ne m'occuperont pas ici, sem-

blent traduire l'idée que Jérusalem est un lieu non seulement de salut,

mais aussi de pardon, idée qui revient dans toutes les croisades.7

A partir du XIe siècle, les pèlerins, qui participent à une oeuvre de

caractère salutaire, sont en général les bénéficiaires de la Pax Dei, in-

staurée par l'Eglise qui tente d'offrir une certaine protection aux hommes

qui, pour quelque raison que ce soit, s'engagent dans une aventure con-

sidérée comme fort périlleuse.8

Vers la fin du XIe siècle, au moment donc où Urbain II prêche la

première croisade, le pèlerinage est plus populaire que jamais. On n'a qu'à

penser à ce grand voyage collectif auquel auraient participé quelque 12.000

fidèles qui, en 1065, quittèrent l'Allemagne dans l'intention d'aller à

Jérusalem.9

A côté de ces mouvements relativement paisibles, l'Europe chrétienne

connaît également une longue tradition d'expéditions armées contre tous

10. Depuis les temps de la première croisade, ce concept idéalisé

connaîtra une popularité immense. Cf. LMA II:1915-6.

11. Jaffé 1956:I:no 2642 (1971).

12. Ici on pense à des textes comme le Poema de Mio Cid et la

Chanson de Roland.

8

ceux qui menacent la Christianitas:10 tous ces ennemis, on les désigne sans

faire distinction aucune par le même nom de 'païens'. Les expéditions qui,

grâce aux encouragements pontificaux dont bénéficient les combattants,

prennent l'allure d'une lutte entre deux religions plutôt qu'entre deux

peuples, sont généralement considérées comme des guerres saintes, guerres

menées pour ou par un pouvoir spirituel, pour des intérêts religieux.

Il faut dire qu'à l'origine la guerre sainte n'est pas encore vue

comme une oeuvre méritoire, digne d'un salut personnel. La dimension

spéciale qu'elle finit par acquérir est le résultat d'une lente évolution.

Un pas décisif est fait par Léon IV qui, en 853, lorsqu'il convoque les

chrétiens au combat contre l'Islam, promet une récompense céleste à tous

ceux qui y perdront leur vie:

Quisquis ...in hoc belli certamine fideliter mortuus fuerit, regna

illi caelestia minima negabuntur. Novit enim omnipotens ... quod pro

veritate fidei et salvatione patriae ac defensione christianorum

mortuus erit.11

S'établit ici donc un lien explicite entre le combat contre l'In-

fidèle et le salut de l'âme. C'est cette idée-là qui fera fortune tout au

long du moyen âge et qui stimulera les hommes à se lancer dans la recon-

quête des territoires perdus.

Pourtant, malgré ses implications religieuses, la guerre sainte

reste, du moins à ses premiers débuts, l'affaire du pouvoir temporel. C'est

ainsi que Charlemagne, qui verra la légitimité de son règne confirmée par

le sacre qu'il reçoit du pape, se constitue presque officiellement défen-

seur de l'Eglise: il accepte, entre autres, la tâche de combattre les

ennemis de la Christianitas. Cette image d'un empereur puissant défenseur

des intérêts de la communauté chrétienne continuera à hanter les esprits.

Les empereurs germaniques tenteront de temps à autre de récupérer la valeur

propagandiste liée à la notion d'advocatus Ecclesiae et se lanceront, eux

aussi, dans la reconquête des territoires perdus à l'Islam. En vérité, ils

ne réaliseront pas grand-chose: leur pouvoir est trop faible. Jusqu'à la

fin du XIe siècle on assiste à toute une série de tentatives destinées à

reprendre aux musulmans ce que ceux-ci avaient (injustement) pris aux

chrétiens. Des reflets de cette interminable série de conflits, parfois

bien locaux, se rencontrent dans l'épopée.12 L'épopée en langue vulgaire

tente volontiers d'accentuer le rôle des seigneurs temporels et de réduire

celui de la papauté. En témoigne le Couronnement de Louis (± 1130-40?). La

littérature embellit ainsi le rôle du prince temporel — et cela bien

souvent pour des raisons purement panégyriques — mais elle ne masque pas le

grand problème de l'Europe chrétienne face à l'Islam: l'Europe n'a pas de

pouvoir central pouvant mobiliser des armées suffisamment importantes pour

13. Ceci ne signifie pas que l'Islam était toujours un bloc

homogène sous commandement central (il s'en fallait de beaucoup),

mais par rapport aux structures militaires de l'Islam, la

chrétienté souffrait d'un éparpillement de forces plus considéra-

ble.

14. C'est à Foucher de Chartres, Robert le Moine, Baudri, évêque

de Dol, et Guibert de Nogent qu'on doit des témoignages qui

semblent avoir été écrits peu de temps après la première croisade,

à savoir entre 1101 et 1109, et qui laissent supposer que leurs

9

affronter, avec succès, l'ennemi 'infidèle'.13

Cette évolution — pour résumer rapidement — permet au pape d'exercer

une influence plus active sur la guerre sainte, influence qui gagne en

importance aux temps de Grégoire VII (1073-85), quand l'empereur allemand,

excommunié, est devenu lui-même un ennemi de l'Eglise. Grégoire déclare

sans ambages que ce n'est pas à quelque chef temporel d'assumer la directi-

on d'une guerre sainte, mais que c'est au pape, seul souverain religieux,

qu'incombe cette tâche. C'est ainsi que pour tout ce qui concerne la guerre

contre l'Infidèle, les chefs laïcs sont tenus d'obéir au souverain pontife

qui, bien qu'il se tienne à l'écart des opérations militaires, s'arroge le

droit de les diriger. Le seul responsable de la guerre sainte, c'est lui.

Vers la fin du XIe siècle il s'est donc établi une tradition de

guerres contre l'Islam (mais aussi contre d'autres 'Infidèles' comme les

Slaves et les Saxons) dans lesquelles, en raison d'un manque de pouvoir

séculier centralisé, le rôle de la papauté devient toujours plus important.

La première croisade. A plusieurs égards, la première croisade semble

n'être qu'une continuation de la longue tradition des guerres saintes, dont

elle reprend non seulement le but et parfois l'organisation, mais aussi

l'idéologie (qui reste d'ailleurs fort implicite) avec ses objectifs

individuels aussi bien que collectifs. C'est, toujours, une guerre faite à

l'instigation de l'Eglise, ayant pour fin la reconquête des territoires

envahis par les ennemis de la foi. Depuis le pontificat de Grégoire VII,

c'est le pape qui, étant le seul à être suffisamment puissant, prend (ou

reprend) l'initiative d'une telle entreprise.

Cependant quelques traits nouveaux distinguent la première croisade

des guerres saintes précédentes; ces traits seront formalisés par la suite

de sorte qu'on verra naître tout un cadre juridique et théologique.

Premièrement, c'est une expédition dans une terre lointaine qui ne confine

à aucun royaume chrétien: la Terre sainte est entièrement encerclée par des

forces ennemies. Il n'y a donc pas de souverain européen qui puisse faire

valoir des prétentions territoriales personnelles. Ce fait accroît l'influ-

ence pontificale.

La deuxième nouveauté, bien plus importante, concerne la nature et la

destination de l'expédition. D'abord il faut dire que nous n'avons que des

idées peu précises des intentions d'Urbain. Les actes du concile de Cler-

mont sont perdus, et il ne nous reste que des sources indirectes, moins

fiables. Seulement deux lettres d'Urbain (postérieures au concile), l'une

adressée aux Flamands, l'autre aux chrétiens de Bologne, fournissent quel-

ques renseignements au sujet de la motivation idéologique de la croisade.

Quant au reste, on doit se contenter de l'information fournie par les qua-

tre chroniqueurs qui ont relaté les événements de Clermont.14 Il ne faut

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%