Licence 1 – Histoire contemporaine de la - UFR 3

Université Paul-Valéry Montpellier 3 – année universitaire 2016-2017

E25 HI5 – Licence 1 – Histoire contemporaine de la France

LA VIE POLITIQUE EN FRANCE AU XIXE SIECLE,

L’AVENEMENT D’UN PAYS DE CITOYENS

CM de M. Dumond, TD de MM Dumond, Labarbe, Lacombrade et Ramos.

Socle fondamental de la pensée politique contemporaine, l’histoire française du XIXe

siècle voit se développer et s’affronter des courants politiques dont la connaissance constitue

le préalable à toute compréhension du présent.

Lorsque commence le XIXe siècle des historiens, traditionnellement confondu avec les

débuts de la « Restauration », le pays sort d’un quart de siècle de bouleversements. La

Révolution a fait triompher un certain nombre de principes nouveaux que les philosophes

s’étaient précédemment appliqués à théoriser, tels que les idées de liberté et d’égalité

juridique des individus ou que la notion de souveraineté du peuple. Elle a doté le pays d’une

constitution écrite et en a fait un État très centralisé. Sur le plan politique, elle a expérimenté

des formes d’organisations politiques variées, dans le cadre de multiples régimes, allant de la

monarchie constitutionnelle à la République et à l’Empire.

Remise sur le trône à l’initiative des vainqueurs de Napoléon, l’ancienne dynastie des

Bourbons doit nécessairement composer avec un pays profondément transformé. Pourtant,

certains de ses partisans, les « ultras », prônent pour un impossible retour en arrière. Ils

initient une vie politique marquée par une constante opposition entre des opinions

conservatrices voire réactionnaire d’une part, et des opinions plus modérées, libérales et

parfois sociales d’autre part. Ces luttes vont revêtir plusieurs formes, pacifiques ou violentes,

et recouvrir des enjeux pluriels et variables au fil des décennies.

En 1914, alors que la première guerre mondiale marque le terme du XIXe siècle, la

France offre un visage politique profondément original en Europe. Elle est devenue ce que

Thomas Mann appelle « le pays des citoyens ». Ses habitants se reconnaissent dans les valeurs

de sa République, démocratique et laïque, et leur patriotisme se caractérise par son

internationalisme.

Entre les deux dates, le chemin vers la démocratisation du pays ne doit évidemment

pas s’interpréter à partir d’une conception téléologique. Car l’histoire politique du pays a

connu des moments d’hésitation et de recul dans son processus de transformation. Trois

révolutions et un coup d’État en ont profondément modelés le cours et y ont bornés de

grandes ruptures. Pour autant, et même si ces grands évènements puisèrent une grande partie

de leur force dans la défense des aspirations sociales d’une vaste partie de la population, cette

histoire ne doit pas non plus être interprété sur un mode marxiste, car si l’évolution des

groupes sociaux et la formation de classe ouvrière y ont indéniablement joués un grand rôle,

ils ne furent que rarement seuls en cause. Pour percevoir la richesse et la complexité de la vie

politique en France au XIXe siècle, l’approche chronologique s’impose naturellement. Elle

seule offre le cadre d’analyse permettant de contextualiser avec une relative précision ses

principaux faits marquants.

En examinant les différents régimes politiques qui se sont succédés et en insistant sur

leurs moments de transition, souvent révolutionnaires, le cours vise à montrer comment

l’accumulation des expériences politiques conduites à partir de 1814 a abouti à la formation

d’un système politique qui allait se montrer capable d’une particulière résilience à l’épreuve

de la guerre. Il ne propose pas de chronologie générale que les étudiants sont appelés à

réaliser par eux-mêmes en s’interrogeant sur les différentes thématiques transversales à

l’ensemble du siècle. Les principaux manuels cités en bibliographie doivent aider à acquérir

précocement une vision d’ensemble du sujet que l’apport du cours magistral et des travaux

dirigés vont enrichir. Articulés au cours magistral, les TD consisteront en des commentaires

de documents qui appartiennent généralement aux « grands textes » de la culture de base de

l’histoire politique. Ils permettront de préciser des points particuliers et de mettre en valeur

des auteurs importants et ils participent de ce fait pleinement de l’enseignement de la

question, formant un réservoir d’exemples dont on attend l’utilisation dans le cadre d’une

dissertation.

Thèmes des cours et liste des documents commentés

• Cours magistral (CM) n°1, le 10/01/2017 : Introduction générale, bibliographie.

L’impossible restauration (1815-1830) : I. Acteurs et politiques de la restauration .

TD introductif : Méthodologie du commentaire de document ; texte d’illustration extrait du

préambule de la Charte de 1814.

• CM n°2, le 17/01/2017 : L’impossible restauration (1815-1830) : II. La Charte et les

lois électorales ; III. Les opposants au régime des ultras.

TD n°1 : Loi électorale du 29 juin 1820 dite du double vote.

• CM n°3, le 24/01/2017 : Autour des Trois Glorieuses.

TD n°2 : L’Adresse des 221.

• CM n°4, le 31/01/2017 : La monarchie de Juillet (1830-1848), un régime censitaire en

mal de réformes. I. Le roi et l’orléanisme.

TD n°3 : Le rôle des classes moyennes selon Guizot.

• CM n°5, le 28/02/2017 : La monarchie de Juillet (1830-1848), un régime censitaire en

mal de réformes. II. Face à des multiples oppositions. III. Opposé aux réformes.

TD n°4 : La bourgeoisie de la monarchie de Juillet jugée par Edgard Quinet et Karl Marx.

• CM n°6, le 7/3/2017 : La Révolution de février et l’illusion d’une république sociale.

TD n°5 : Manifeste de la réforme par Louis Blanc.

TD n°6 : Opinion d’Ozanam sur la Révolution de 1848.

• CM n°7, le 14/3/2017 : Le deuxième république des journées de juin au coup d’État

du deux décembre.

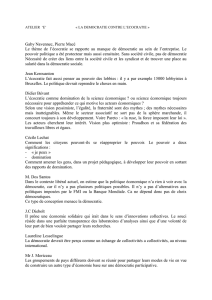

TD n°7 : François Guizot et la notion de démocratie en 1849.

TD n°8 : « L’appel au peuple » du 2 décembre 1851.

• CM n°8, le 21/3/2017 : Le Second Empire. I. L’établissement de la dictature.

TD n°9 : Discours de Bordeaux de Louis-Napoléon Bonaparte, octobre 1852.

TD n°10 : Discours de Thiers sur les « libertés nécessaires » (11 janvier 1864).

• CM n°9, le 28/3/2017 : Le Second Empire. II. L’Empire libéral.

TD n°11 : Circulaire électorale d’un candidat républicain (mai 1869).

• CM n°10, le 3/4/2017 : La guerre franco-prussienne et la Commune.

TD n°12 : Proclamation de Thiers aux Parisiens (8 mai 1871).

• CM n°11, le 19/4/2017 : L’échec d’une restauration monarchique et le triomphe et de

opportunistes.

TD n°13 : Les nouvelles couches sociales selon Gambetta.

TD n°14 : Loi constitutionnelle du 25 février 1875 relative à l’organisation des Pouvoirs

public.

• CM n°12, le 25/4/2017 : Les caractères de la Troisième république avant 1914.

TD n°15 : Déclaration du ministère Gambetta (15 novembre 1881).

TD n°16 : L’analyse du boulangisme par Jules Ferry en 1890 dans un article de revue.

Bibliographie indicative

La vie politique en France au XIXe siècle : manuels, synthèses et outils de

travail sur l’ensemble de la période.

Vincent ADOUMIE, De la monarchie à la république, Paris, Hachette, coll. « Carré Histoire »,

2015 (4e éd. revue et augmentée), 256 p.

Pierre ALBERTINI, La France du XIXe siècle (1815-1914), Paris, Hachette, 2000 (rééd.), 160 p.

Dominique BARJOT, Jean-Pierre CHALINE, André ENCREVE, La France au XIXe siècle, 1814-

1914, Paris, PUF, 1995 (1e éd., 3e éd. mise à jour 2014), 656 p.

Éric ANCEAU, Introduction au XIXe siècle, Tome 1 : 1815 à 1870, Tome 2 : 1870 à 1914, Paris,

Belin, coll. « Atouts Histoire », 2003 et 2005, 224 et 225 p.

Sylvie APRILE, La Révolution inachevée, 1815-1870, Paris, Belin, coll. « Histoire de France »,

2010, 670 p.

François CARON, La France des patriotes de 1851 à 1918, Paris, Fayard, tome 5 de la coll.

« Histoire de France », 1985, 734 p.

Christophe CHARLES, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Paris, Seuil, coll. « Points-

Histoire », 1991, 391 p.

Jean-Pierre DAVIET, La société industrielle en France, 1814-1914, Paris, Seuil, coll. « Points-

Histoire », 1997, 306 p.

Francis DEMIER, La France du XIXe siècle, 1814-1914, Paris, Seuil, 2000 (1e éd., rééd. 2014),

coll. « Points Histoire », 604 p.

François FURET, La Révolution (tome 2, Terminer la Révolution : de Louis XVIII à Jules Ferry,

1814-1880), Paris, Hachette, 1990 (rééd.), 544 p.

Jean GARRIGUES et Philippe LACOMBRADE, La France au 19e siècle, 1814-1914, Paris, A.

Colin, coll. « Campus », 2001 (1e éd., rééd. 2015), 192 p.

René REMOND, Les Droites en France, Paris, Aubier, coll. « Collection historique », 1982,

544 p.

Jean TULARD, Les révolutions de 1789 à 1851, Paris, Fayard, tome 4 de la coll. « Histoire de

France », 1992, 501 p.

Classement chronologique

• La restauration et la monarchie de Juillet

Guillaume BERTIER DE SAUVIGNY, La Révolution de 1830 en France, Paris, A. Colin, 1970,

336 p. ; La Restauration, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1990 (rééd.), 506 p.

Francis DEMIER, La France de la Restauration (1814-1830) : l’impossible retour du passé,

Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », 2012, 1104 p.

David PINKEY, La Révolution de 1830 en France, Paris, PUF, coll. « L’Historien », 1988, 463

p.

René REMOND, La Vie politique en France (tome I, 1789-1848), Paris, A. Colin, coll. « U »,

1965, 424 p.

Laurence RICHER, Edgar Quinet, l’aurore de la République, Bourg-en-Bresse, Musnier-

Gilbert, coll. « L’illustre galerie », 1999, 363 p.

Pierre ROSANVALLON, La Monarchie impossible : les chartes de 1814 et 1830, Paris, Fayard,

coll. « Les constitutions françaises », 1994, 376 p.

Emmanuel DE WARESQUIEL et Benoît YVERT, Histoire de la Restauration (1814-1830).

Naissance de la France moderne, Paris, Perrin, 2002, 512 p.

Michel WINOCK, Les voix de la liberté : les écrivains engagés au XIXe siècle, Paris, Seuil,

2001, 676 p.

• La deuxième république

Maurice AGULHON, 1848 ou l’Apprentissage de la République (1848-1852), Paris, Le Seuil,

tome 8 de la coll. « Nouvelle histoire de la France contemporaine », 1992, 290 p.

Gérard CHOLVY, Frédéric Ozanam, l’engagement d’un intellectuel catholique au XIXe siècle,

Paris, Fayard, 2003, 783 p.

René REMOND, La Vie politique en France depuis 1789 (tome II, 1848-1879), Paris, A. Colin,

coll. « U », 1869, 380 p.

• Le second empire

Éric ANCEAU, « Le coup d’État du 2 décembre 1851 ou la chronique de deux morts annoncées

et l’avènement d’un grand principe », Parlement[s], Revue d'histoire politique 2009/2 (n°

12) ; Napoléon III, un Saint-Simon à cheval, Paris, Taillandier, 2008, 750 p.

Louis GIRARD, Les élections de 1869, études présentées par Louis Girard, Paris, M. Rivière &

Cie, 1960, XXXII-215 p ; Napoléon III, Paris, Fayard, 1985, 550 p.

Henri GUILLEMIN, Le coup d’État du 2 décembre, Paris, Gallimard, 1951, 484 p.

Pierre GUIRAL, Adolphe Thiers : ou De la nécessité en politique, Paris, Fayard, 1986, 622 p.

Alain PLESSIS, De la fête impériale au mur des fédérés, 1852-1871, Paris, Le Seuil, 1993

(rééditions), 257 p., tome 9 de la coll. « Nouvelle histoire de la France contemporaine ».

Charles-Henri POUTHAS, Histoire politique du Second Empire, Paris, CDU, 1955, 519 p.

Adolphe ROBERT, Edgar BOURLOTON et Gaston COUGNY, Dictionnaire des Parlementaires

français, Paris, Bourloton, 1891, 5 vol.

Georges VALANCE, Thiers, bourgeois et révolutionnaire, Paris, Flammarion, 2007, 440 p.

• La troisième république (outre les biographies de Thiers déjà citées)

Maurice AGULHON, La République (tome 1, L’élan fondateur et la grande blessure, 1880-

1932), Paris, le Grand livre du mois, 1999 (rééd.), 468 p.

Pierre ANTONMATTEI, Gambetta héraut de la République, Paris, Michalon, 1999, 608 p.

Jean-Jacques BECKER et Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, La France, la nation, la guerre : 1850-

1920, Paris, Sedes, 1995, 387 p.

Jean BRUHAT, Jean DAUTRY et Émile TERSEN (sous la direction de), La Commune de 1871,

Paris, Éditions sociales, 1960, 436 p. [optique marxiste]

Vincent DUCLERT, La République imaginée 1870-1914, Belin, coll. « Histoire de France »,

2010, 861 p.

Chloé GABORIAUX, « Fonder la République sur les « nouvelles couches sociales »

(Gambetta) : description du monde social et préférences institutionnelles dans la France des

années 1870 », Histoire@Politique, 2015/1 (n°25), p. 12-23.

Jean-Michel GAILLARD, Jules Ferry, Paris, Fayard, 1989, 730 p.

Jean GARRIQUES, Le Général Boulanger, Paris, O. Orban, 1991, 379 p.

Jérôme GREVY, La République des opportunistes, Paris, Perrin, 1998, 415 p.

Jean LEDUC, L’enracinement de la République 1879-1918, Paris, Hachette, coll. « Carré

Histoire », 1991, 238 p.

Jean-Marie MAYEUR, Les Débuts de la IIIe République, 1871-1898, Paris, Le Seuil, tome 10

de la coll. « Nouvelle histoire de la France contemporaine », 1973 (1e éd.), 254 p. ; La Vie

politique sous la IIIe République, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 1984, 445 p.

Claude NICOLET, L’idée républicaine en France, Paris, Gallimard, 1995, 528 p.

Jacques ROUGERIE, La Commune de 1871, Paris, PUF, 1988 (rééd.), 128 p.

Robert TOMBS, La guerre contre Paris, 1871, Paris, Aubier, coll. « Collection historique »,

2009 (rééd.), 380 p.

Texte d’illustration

Extraits du « préambule de la charte de 1814 »

Source : Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.

« La divine Providence, en nous rappelant dans nos Etats après une longue absence, nous a

imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets : nous nous en

sommes occupés dans relâche ; et cette paix si nécessaire à la France comme au reste de l’Europe

est signée. Une Charte constitutionnelle était sollicitée par l’état actuel du royaume, nous l’avons

promise et la publions. Nous avons considéré que, bien que l’autorité toute entière résidât en

5

France dans la personne du roi, nos prédécesseurs n’avaient point hésité à en modifier l’exercice,

suivant la différence des temps ; que c’est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à

Louis le Gros, la confirmation de l’extension de leurs droits à Saint Louis et à Philippe le Bel. […]

Nous avons dû, à l’exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès

toujours croissants des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la

10

société, la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle et les graves altérations qui en

sont résultées : nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une Charte constitutionnelle

était l’expression d’un besoin réel ; mais en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les

précautions pour que cette Charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de

commander.

15

En même temps que nous reconnaissons qu’une constitution libre et monarchique devait

remplir l’attente de l’Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir

envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de

notre couronne. Nous avons espéré qu’instruits par l’expérience, ils seraient convaincus que

l’autorité suprême peut seule donner aux institutions qu’elle établit la force, la permanence et la

20

majesté dont elle est elle-même revêtue. […] Aussi, nous avons vu dans le renouvellement de la

pairie une institution vraiment nationale… Nous avons remplacé par la Chambre des députés, ces

anciennes assemblées des champs de Mars et de Mai, et ces Chambres du Tiers Etat […]

En cherchant ainsi à renouer les chaînes des temps, que de funestes écarts avaient

interrompues, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu’on pût effacer de

25

l’histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence […]. Le vœu le plus cher à

notre cœur, c’est que tous les Français vivent en frères et que jamais aucun souvenir amer ne

trouble la sécurité qui doit suivre l’acte solennel que nous leur accordons aujourd’hui. […]

A ces causes – nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale,

accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos

30

successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit. »

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%