Transmission des maladies génétiques : Cours de génétique

Telechargé par

angele.tengo

Transmission des maladies génétiques

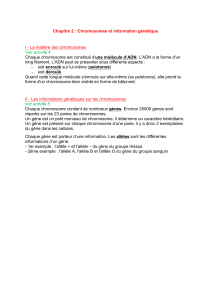

Maladie congénitale : arrive à la naissance. Maladie acquise : cause extérieur (infection,

trauma, accident). Maladie génétique. Une maladie génétique peut ne pas être héréditaire

quand les mutations apparaissent dans les cellules somatiques (non transmises à la

descendance). La maladie génétique peut être monogénique/monofactorielle (causée par un

seul gène).

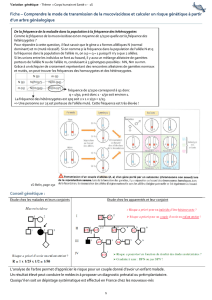

Mode de transmission maladie génétique monofactorielle suit lois de Mendel. D’où maladie

mendélienne. Si même gène impliqué chez les patients, maladie mendélienne non

hétérogène.

NB : Lois de MENDEL. 1ère : Uniformité des hybrides de première génération. 2ème : Loi de

pureté des gamètes. 3ème : Ségrégation indépendante des caractères.

Les lois de Mendel sont à la base de l'explication des modèles d'héritage des traits

génétiques des êtres vivants.

Quatre modes de transmission : autosomique ou lié à l’X, dominant ou récessif.

Pénétrance : probabilité d’être atteint sachant le génotype. Quand il y a pénétrance

incomplète, on peut avoir le génotype à risque sans être atteint de la maladie.

Expressivité variable : pour un même génotype à risque, la maladie peut prendre plusieurs

formes.

Empreinte parentale : expression monoallélique d’un gène selon origine parentale.

Hérédité mitochondriale : maladies à transmission maternelle exclusive (mode de transmission

non mendélien).

Hérédité multifactorielle : dépend de l’environnement et de la génétique. Combinaison

particulière d’allèles normaux de certains gènes qui est pathologique.

Mode autosomique dominant : gène morbide porté par un autosome, suffit d’une seule copie

pour être malade. Les individus homozygotes pour l’allèle morbide sont rares. A chaque

grossesse, le risque que l’enfant soit malade est de 50%. 1 risque sur deux de transmettre

l’allèle morbide. Une personne malade a un de ses deux parents atteints.

Transmission des maladies autosomiques dominantes s’effectue sans saut de génération si

pénétrance complète. TRANSMISSION VERTICALE

NB : en toute rigueur, l’individu malade ne transmet pas sa maladie mais l’allèle muté qui ne

peut être contrecarré par l’autre parent.

Quand les deux parents sont atteints (par exemple dans les maladies relativement fréquentes

comme les hypercholestérolémies familiales).

Faire tableau des gamètes de la méiose des parents.

Un sujet homozygote pour le caractère dominant peut avoir une atteinte plus sévère, plus

précoce ou plus rapidement évolutive.

Dans les modes autosomiques dominant, la personne est forcément atteinte. Pas de

porteurs sains. Les individus sains ont 0% de chance de transmettre l’allèle muté.

Particularité : mutation de novo peut se produire dans cellules germinales de l’un des parents.

Le parent ne sera pas atteint mais peut transmettre l’allèle muté à sa descendance. Dans ce

cas, pas d’histoire familiale. Exemple : achondroplasie ou syndrome de Marfan, taux de

néomutations est élevé. Certaines néomutations favorisées par un âge paternel avancé.

Comment détecter les cas de néomutations ? Quand l’individu malade a des parents sains

mais des enfants qui sont malades. Une mutation qui arrive de manière sporadique dans la

population.

Particularité : pénétrance incomplète.

Probabilité d’être atteint par la maladie quand on a le génotype à risque. Pénétrance d’une

maladie complète (1) quand tous les individus porteurs de l’allèle muté (génotype à risque)

sont malades. Pénétrance incomplète : quand les individus porteurs du génotype à risque ne

sont pas forcément malades. Pénétrance peut être incomplète si la maladie dépend de

l’environnement, autre gène, expression inégale des deux copies d’un gène. NB : les

syndromes de prédisposition au cancer fréquemment une pénétrance incomplète.

Caractéristiques : il peut y avoir des sauts de générations, ressemble à un mode de

transmission autosomique récessif. Dans le cas du rétinoblastome, on a un saut de génération

malgré que l’allèle pathologique soit présent à toutes les générations. Observations conformes

au mode autosomique dominant avec pénétrance incomplète.

Dans le rétinoblastome, maladie autosomique dominant avec une pénétrance de 90%.

Chaque individu porteur de l’allèle pathologique a un risque de 50% de transmettre la maladie.

90% des individus portant l’allèle muté seront malades.

Particularité : expressivité variable

Dans une même famille, des personnes ayant hérité de la même mutation, peuvent présenter

des symptômes cliniques différents. Surtout observé dans les maladies dominantes. Certains

porteurs de l’allèle muté peuvent n’avoir que des signes bénins. La transmission semble alors

sauter une génération. Ils ne seront pas considérés comme cliniquement malades.

Maladies autosomiques récessives

Si le gène en cause est porté par un autosome et si la présence de deux allèles mutés du

gène est nécessaire pour que la maladie se manifeste. Les malades sont homozygotes pour

le gène en cause. Autant de filles et de garçons qui sont touchés car le gène impliqué est porté

sur un autosome. Il n’y a pas de personnes malades à toutes les générations, généralement

les sujets naissent de parents hétérozygotes. Aucun des parents des individus malades ne

sont atteints.

La maladie du fait des faibles dimensions des familles humaines peut toucher qu’une seule

personne dans la famille. Cas isolé ne signifie pas cas de novo. Risque que l’enfant soit

malade est de 25%. Faire tableau des gamètes de la méiose des parents.

Le risque pour un couple d’avoir un enfant atteint d’une maladie récessive dépend du risque

pour chaque conjoint d’être hétérozygote. Lié à la fréquence des hétérozygotes dans la

population.

Si maladie congénitale, fréquence de la maladie peut être donnée par sa prévalence à la

naissance.

Cas de la consanguinité

Enfants qui résultent d’unions entre apparentés (individus qui ont au moins un ancêtre

commun). Conséquence fréquente des mariages consanguins : favorise chez les enfants

consanguins la réunion de deux allèles pathologiques venant d’un ancêtre commun,

responsable d’une maladie récessive. Risque d’autant plus grand que les conjoints sont

proches parents. Plus la maladie est rare, plus l’accroissement du risque dû à la consanguinité

est accru. Si les deux conjoints ont reçu l’allèle pathologique, ils peuvent le transmettre à leur

descendant qui ayant les deux copies de l’allèle pathologique sera malade. Risque de ¼ pour

l’enfant d’être atteint. Dans population où nombreux mariages consanguins, on observe une

augmentation de la fréquence des enfants atteints de maladie récessive. La consanguinité

n’affecte pas la fréquence de l’allèle pathologique mais favorise seulement leur présence en

double exemplaire chez les enfants consanguins.

Risques pour la descendance. La maladie se transmet selon un mode autosomique récessif

selon des règles identiques qui s’apparentent à aux couples non apparentés. La consanguinité

ne modifie pas la fréquence de l’allèle pathologique.

Les augmentations de risque sont d’autant plus fortes que la maladie est rare et que la parenté

est forte. Les ancêtres communs ne peuvent être porteurs de tous les allèles pathologiques

du génome.

Cas particulier pseudodominance. Quand la fréquence des hétérozygotes est importante au

sein de la population, qui fait que la maladie est présente à chaque génération. Exemple :

drépanocytose fréquente en Afrique (sélectionné car résiste au paludisme). La probabilité de

rencontrer un hétérozygote en se mariant au hasard dans la population est élevée.

Cas de l’hétérogénéité génétique

Hétérogénéité intragénique : existence pour un même gène de plusieurs allèles mutés

différemment mais ayant la même conséquence pathologique. Hétérozygote composite.

Hétérogénéité intergénique : des mutations dans des gènes différents peuvent conduire au

même phénotype malade.

Dans ces deux conditions, deux individus atteints de la même maladie peuvent être touchés

dans deux gènes différents mais aussi dans le même gène.

Maladie monofactorielle : un seul gène mis en jeu dans la maladie mais pas le même d’un

patient à l’autre.

Maladies dominantes liées à l’X

Individus de sexe masculin n’ont qu’un seul exemplaire du chromosome X : ils sont

hémizygotes et ne possèdent qu’un seul exemplaire des gènes du chromosome X. Les

femmes possèdent deux chromosomes X. Chez les individus masculins, la question de

dominance ou de récessivité ne se pose pas. Soit le gène est muté, les hommes sont atteints,

soit le gène est normal, les hommes sont sains.

Cette question ne se pose que chez les femmes. Si la maladie survient quand un seul des

gènes est muté, elle est dominante. Sinon (quand les deux exemplaires sont mutés),

récessive.

Les deux sexes peuvent être touchés. Les filles hétérozygotes sont moins sévèrement

touchées que les garçons hémizygotes. Il y a plus de femmes atteintes que d’hommes.

Logique ? Quand un homme est malade, il transmet son X malade à toutes ses filles mais pas

à ses fils. Transmission verticale. Il n’y a jamais de transmission père-fils.

Risques de transmission différents selon que ce soit la mère ou le père atteint. Si le père est

atteint, toutes ses filles seront atteintes et aucun de ses fils. Si la mère est atteinte, 50% de

risque que la fille/fils soit atteint.

Cas d’un père et d’une mère malades : toutes les filles auront l’allèle X malade. Celles qui ont

reçu les deux exemplaires du chromosome muté transmettront la maladie à tous leurs enfants.

50% que le garçon soit malade (reçu l’allèle X muté) de sa mère et les filles sont toutes

malades car elles ont reçu l’allèle muté de leur père et de leur mère.

Dans les cas du X dominant, le père malade aura tous ses filles malades et les mères malades

auront la probabilité de transmettre l’allèle muté à leurs fils de 50%. Rappel : pas de

transmission père-fils.

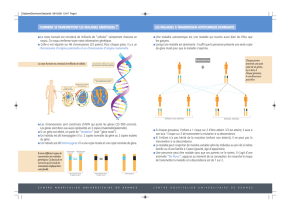

Inactivation du chromosome X chez les femmes

Dans chaque cellule d’une femme, un des X est inactivé (aléatoirement, très tôt dans le

développement). Le mosaïsme n’affecte que le chromosome X. Les autres chromosomes sont

identiques dans les deux types cellulaires.

Si chez une femme hétérozygote, l’inactivation touche le X porteur du gène normal, la cellule

n’exprimera que le gène muté. Si inverse, seul le gène normal sera exprimé par la cellule. Les

femmes hétérozygotes pour le gène impliqué dans une maladie dominante liée à l’X plus ou

moins atteinte selon le X inactivé.

On peut avoir des maladies liées à l’X dominant léthales pour les fœtus de sexe masculin car

l’absence d’un allèle normal ne peut fournir une protéine fonctionnelle.

Maladies récessives liées à l’X

Ici pareil, chez les individus masculins, la question de dominance-récessivité ne se pose pas.

Si le gène est muté, hommes malades. Si le gène est normal, hommes sains. Dans les cas de

femmes, si la maladie survient quand les deux X sont mutés, la maladie est récessive.

Risques de transmission diffèrent selon que la mère ou le père soit atteint.

Si le père est atteint et que la mère est hétérozygote saine, 50% des fils sont malades et 50%

des filles sont malades.

Si la mère est atteinte et pas le père. Si la mère est malade, tous ses fils sont malades.

Toutes les filles d’un père malade seront conductrices.

L’empreinte parentale est une inactivation sélective de quelques gènes, durant la

spermatogénèse ou l’ovogénèse, de sorte que le génome issu de la fécondation est

fonctionnellement haploïde pour ces gènes (haploïdie fonctionnelle). Pour les gènes soumis à

l’empreinte (inactivation) paternelle, seul l’allèle maternel est exprimé. Pour les gènes soumis

à l’empreinte (inactivation) maternelle, seul l’allèle paternel est exprimé. L’empreinte a lieu au

cours de la formation des cellules sexuelles. Refaite avant chaque fécondation.

Absence d’altération de la séquence des gènes. Réversibilité à chaque génération.

Implications

Toute anomalie génétique qui empêchera la transcription de cet exemplaire unique entrainera

la suppression totale de l’expression du gène concerné.

Mode de transmission des phénotypes dépend des gènes sous empreintes parentales, aussi

du sexe de l’enfant.

Imprinting : methylation to turn off genes. Depends on maternal vs paternal inheritance.

High yield diseases : Prader-Willi Syndrome/Angelman Syndrome.

1

/

4

100%