Industrie & Travail PGM : Étude de Cas Belfort-Montbéliard

Telechargé par

Claude Canard

INCIPIT CONFINÉ

Un ennemi de 125 nanomètres de diamètre passe à l’attaque et le monde est bouleversé à l’échelle

planétaire comme jamais.

«'

C’est la guerre

'» ont déclaré martialement des chefs de pays. Au cours de l’histoire la plus récente

que de déclarations fracassantes passées dans le florilège de la bêtise la plus criminelle. «'

Il ne

manque pas un bouton de guêtre

.'» La cuisante défaite ne tarda pas à Sedan. «'

À Berlin et on sera de

retour pour la moisson

.'» Cinquante-et-un mois et 11 jours selon un décompte conventionnel de

conflit enlisé, de fleuves de sang et en réalité des batailles bien encore au-delà de l’Armistice pour un

partage entre les brigands vainqueurs de territoires après l’effondrement de quatre empires. Et pas

en faveur du droit des peuples. Le chaos sans fin du Moyen-Orient l’illustre encore aujourd’hui.

«'

On a la meilleure armée du monde, Dieu est avec nous

, etc...'» pas la peine d’en rajouter. Le

florilège actuel méritera d’entrer au même Panthéon demain. Dont les affirmations débiles de

ministres, affolés de se voir démunis et assurant que cela ne serait rien, montrant du doigt un bouc

émissaire étranger en prétendant «'

Chez nous cela ne sera pas comme cela

.'» Et le comble avec le

chef, rare poly-psychopathe, d’un des pays les plus riches, doté des Universités qui dispensent le

«'bien gouverner'» peuples et économies au reste de la planète (et l’impose de façon armée ouverte,

secrète ou manipulée) qui propose carrément d’injecter le gel hydroalcoolique puisque cela tue le

virus en cutané'!' Le sommet est atteint'!

Donc voilà une grève mondiale de l’économie, que même les plus déterminés des révolutionnaires

marxistes prolétariens et sincèrement internationalistes n’auraient jamais pu rêver. Mais qui ne doit

rien à la conscience de masses travailleuses en lutte émancipatrice, mais à un minuscule agglomérat

d’ARN flexible, de protéines et de sucres, très primitif, contagieux et efficace.

Il en va ainsi de cette ère de l’Anthropocène où nous sommes parvenus dans l’échelle chronologique.

Jamais les sociétés humaines n’avaient accumulé, à l’échelle industrielle des pays «'les plus

avancés'», autant de moyens de détruire avec radicalité la vie sur la seule planète actuellement

connue à en être pourvue. Barbarie promise au plus grand nombre pour le profit privé d’une étroite

minorité, bombes thermonucléaires, action folle, cupide et stupide de pillage des ressources, action

dangereuse sur le climat.

Et voilà, un petit rien, même pas vivant (c’est encore discuté) et sans conscience, se propage et

ramène tout à coup le monde à avoir une chance de se contempler en face et espérons à convaincre

de larges masses de remettre en cause dans le sens d’une gouvernance du monde respectueuse de

l’humain et de la nature.

L’historien se doit d’être impartial, il recherche, extrait et analyse les faits, rien que les faits. Mais il

est aussi être social et toutes les associations historiques indiquent en incipit de leurs publications

que leur liberté d’opinion personnelle reste garantie.

Je ne crois pas y déroger en posant en introduction de textes déjà réalisés et publiés par diverses

«'sociétés savantes'» ce petit mot issu de mes réflexions en confinement, à l’issue d’une semaine de

lourdes inquiétudes et de longues veilles à lutter pour demeurer présent à l’humaine usine à idées.

Claude, en confinement au Fourneau de Chagey, 25 avril 2020

USINES DE GUERRE ET MAIN D’ŒUVRE MILITAIRE

USINES DE GUERRE ET MAIN D’ŒUVRE MILITAIRE

PENDANT LE PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

PENDANT LE PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

DANS LA ZONE DES ARMÉES

DANS LA ZONE DES ARMÉES

BELFORT MONTBÉLIARD HAUTE -SAÔNE

BELFORT MONTBÉLIARD HAUTE -SAÔNE

Étude proposée à la Société d’Agriculture Lettres Sciences & Arts de Haute-Saône SALSA

pour édition d’un ouvrage collectif en 2018

CLAUDE CANARD

chercheur associé du CNRS UMR 5060 Métallurgies et Cultures

laboratoire de Sevenans

décembre 2017

1

USINES DE GUERRE ET MAIN D’ŒUVRE MILITAIRE

CLAUDE CANARD

De façon empirique au début du conflit, puis sous la pression des graves circonstances

avec une législation de plus en plus précise et des méthodes énergiques, le

gouvernement et le haut commandement des armées organisent de concert la production

de guerre. Mais ils sont confrontés à de multiples questions, l’impréparation à une

guerre longue, l’obligation de ne pas dégarnir le front, de faire face aux critiques sur les

« embusqués », de développer des méthodes rationnelles de production en masse.

Quelques exemples locaux documentés permettent d’approcher l’organisation

laborieuse qui se met en place dans des industries privées situées, cas spécial pour l’aire

urbaine Belfort Montbéliard Héricourt, en pleine zone des armées 1 et au sein d’un camp

retranché étendu ceint par les forts Séré de Rivière. C’est seulement en 1917 que les

résultats les plus probants de production commencent à être obtenus.

Primordiale, la question de la main-d'œuvre dans la Première Guerre mondiale.

Dès le déclenchement du conflit, la mobilisation militaire entraîne une pénurie de main-

d’œuvre. Les usines, les ateliers, les chantiers et les champs sont vidés de leurs hommes

des classes d’âge mobilisables sur toute l’échelle hiérarchique. Du manœuvre au chef

d’entreprise les hommes aptes sont aux armées. Il ne reste disponible au travail que les

hommes âgés de plus de 50 ans, les inaptes à la mobilisation et les très jeunes. De

nombreuses entreprises ont cessé leur activité, le chômage est massif.

Populations ouvrière et militaire comparées, gravures de l’almanach Hachette 1914,

collection de l’auteur.

1 - La zone Z des armées (zone réservée) est délimitée le 25 février 1915 depuis le front avancé

d’Alsace, Saint Amarin, Belfort Héricourt Montbéliard, Lure, Plombières à Saulxures. Le 15 août

1915 est instituée la Région Fortifiée de Belfort, RFB où les mesures de l’état de siège en secteur

militaire restent très rigoureuses ; couvre feu, restrictions de déplacement, délits des civils jugés par

les conseils de guerre.

2

On s’aperçoit vite que le conflit ne sera pas aussi bref que l’on a voulu le croire, ou

même le faire croire. Les savants plans stratégiques d’offensives et de vastes

mouvements tactiques des divers belligérants ont rapidement tous échoué, faisant

tourner à la guerre d’usure, figée sur des lignes de tranchées presque immuables pendant

quatre longues années.

Si les tensions internationales, prodromes du conflit, avaient été marquées par une

effarante course aux armements, rien ne laissait prévoir ce que serait une guerre

prolongée, enlisée sur des lignes de fronts continues interminables, dévorant des masses

humaines terrifiantes et dissipant des quantités croissantes de matériel. C’est une guerre

industrielle justement, qui réclame d’immenses moyens dont la plus importante partie

est à ériger et à mettre en œuvre. Dans l’urgence il a fallu reconvertir et organiser les

industries privées en usines d’armement, de façon improvisée au début, afin d’assurer

les approvisionnements exigés par les états-majors. Dès novembre 1914, des ouvriers-

soldats spécialisés retrouvent ateliers et machines. Toutes les ressources nationales vont

être engagées à long terme dans la guerre, personnels, capitaux, industries, matières

premières ; la priorité est à la production d'armement, de munitions et de matériel

militaire dont la consommation ne cesse de s’accroître. Le cadre légal est

progressivement établi accompagné d’organismes de contrôle et de gestion centralisés

par les ministères. Pour la première fois sciences et industries se rapprochent et unissent

leurs efforts. Les militaires polytechniciens pilotent des projets sur l’artillerie et les

explosifs. Avant la guerre, les grandes expositions montraient l’espoir de progrès

matériels infinis grâce à l’industrie, progrès qui tourne à ce moment à la perversion du

génie humain.

L’emploi féminin bien sur mais pas seulement.

À noter que contrairement à des idées répandues comme des clichés tenaces, les femmes

étaient déjà bien présentes dans la production agricole et industrielle.

Les statistiques de l'époque révèlent clairement qu’un maximum d'emplois féminins

dans les industries françaises a été atteint avant la guerre, en 1906. Mais ce qui change,

c’est que les femmes vont prendre la place des hommes dans des emplois qui ne leur

étaient pas habituellement réservés, par exemple comme métallurgistes dans les forges

et les fonderies et sur les machines-outils.

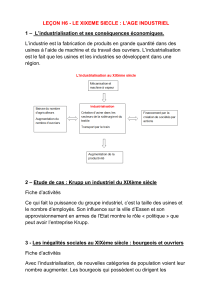

Les femmes étaient déjà très présentes à la SACM en 1904 dans certains ateliers, pour le guipage des

câbles téléphoniques comme ci -dessus ou pour les enroulements d’isolants des moteurs électriques et

des dynamos. Album Mésière 1904 SACM, collection de l’auteur.

3

Au détriment des employeurs du textile qui en viennent à protester, comme les

établissements Koechlin de Belfort, dépossédés de ses fileuses et tisserandes, qui

obtiennent un compromis de répartition des ouvrières le 27 janvier 1917.

Au final on constate que les femmes représentent en moyenne environ 30 % du

personnel, mais de façon non constante au fil de la guerre. Mais sous ce chiffre global il

faut distinguer que certains ateliers ont comporté jusqu’à 80 % de « munitionnettes »2.

Les législateurs.

Afin de maintenir et surtout d’élever le niveau de production nécessité par les besoins

accrus pour cause de l'enlisement du conflit, des séries de décrets et de lois ont défini le

retrait des tranchées d'ouvriers qualifiés pour les mettre à disposition de l'industrie de

guerre. Les appellations de ces personnels sont très variables suivant périodes et

documents. Nommés soldats « détachés » sur les livrets matricules, « mobilisés

industriels » « ouvriers militaires » ailleurs, la dénomination fluctue suivant les

documents et les auteurs 3.

Les sursis d’appel du début de la guerre dans les secteurs matières premières, mines et

transports ferroviaires évoluent en rappel de spécialistes qualifiés des unités

combattantes. Après la bataille de la Marne qui montre l’urgence d’organiser la

production à grande échelle de matériel, c’est la création en mai 1915 du Sous-

Secrétariat d’État de l’Artillerie et des Munitions, transformé en ministère de

l’Armement et des Fabrications de Guerre à part entière en décembre 1916, confiés au

socialiste Albert Thomas. Il est remplacé comme ministre par Louis Loucheur le 16

novembre 1917. Le cadre quelque peu imprécis de l’emploi de mobilisés détachés est

défini par l’article 6 de la loi proposée par le député des Pyrénées-Orientales Victor

Dalbiez du 26 juin 1915, rectifiée et adoptée le 17 août, promulguée le 19 4.

Peugeot Audincourt, les femmes sont

présentes dans tous ateliers de fabrications

d’obus. À l’usinage pour les calibres de 75,

au contrôle et à la manutention pour les

autres engins de guerre.

Collection privée Jean-Pierre Mettetal.

2 - LAMARD (Pierre) et BELOT (Robert) (direction) : Alstom à Belfort 130 ans d’aventure industrielle

ETAI 2009 & d’ALBIS (Laurens) (direction) Usines de guerre, centre d’archives de Terre Blanche

PSA Peugeot Citroën ETAI 2015, ouvrage labellisé centenaire 14/18.

3- Le terme « affectés spéciaux » est employé par certains auteurs. On doit le considérer comme

anachronique, cette appellation n’est apparue qu’aux prémisses de la Seconde Guerre dans le cadre

d’une nouvelle organisation de la mobilisation, censée prévenir les problèmes éprouvés en 1914-1918

dans les industries. 700 000 hommes étaient réservés aux industries dont le repli intérieur était prévu.

4 -https://www.geneanet.org/blog/post/2015/11/21-novembre-1915-loi-dalbiez-les-mobilises &

https://www.industrie-techno.com/14-18-les-usines-en-guerre.38092

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%