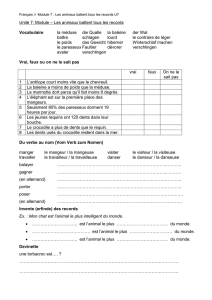

LES MAMMIFERES MARINS

LES MAMMIFERES MARINS

Etude 2007

Partie 2

Martine BRUNET

Nicolas BABLON

1

1.1 LA CIRCULATION SANGUINE

Pour répondre à la demande élevée en oxygène de l’organisme, le dauphin possède

proportionnellement à l’homme un plus grand volume de sang. De plus, les globules rouges

sont plus abondants et contiennent plus d’hémoglobine que ceux des humains. Tout cela reste

cependant insuffisant pour combler les besoins du dauphin.

Tous les cétacés peuvent également réduire considérablement leur rythme cardiaque

pendant l’immersion. La circulation sanguine est contrôlée et redistribuée vers les organes

essentiels (ex : le cœur et le cerveau).

On note aussi une différence au niveau des réseaux artériels: il existe des « réseaux

admirables » correspondant à la présence de plusieurs filets de vaisseaux (retia mirabilia)

Ces filets de minuscules vaisseaux protègent les organes vitaux de la pression de l'eau et

capturent probablement les bulles d'azote qui se forment lorsque le dauphin plonge en eaux

profondes.

Thermorégulation à 37°C sous l'eau

Pour un mammifère qui vit en grande partie dans l'eau, un élément qui conduit la chaleur 25

fois plus vite que l'air, maintenir une température corporelle à environ 37oC (comme tout bon

mammifère) représente un grand défi. Il y a bien sûr l'épaisse couche de graisse sous leur

peau qui isole leurs organes internes du milieu ambiant qui est souvent très froid. Cette

couche peut atteindre une cinquantaine de centimètres chez les grandes baleines. En plus

de la graisse, les pinnipèdes (phoques et otaries) et les loutres de mer peuvent compter sur

une épaisse fourrure pour conserver leur chaleur.

Les adaptations les plus extraordinaires chez les mammifères marins pour maintenir leur

température corporelle sont sans doute les adaptations vasculaires. Ces adaptations

contrôlent les pertes de chaleur en agissant sur la circulation du sang. Un admirable réseau

pour récupérer la chaleur : le retia mirabilia.

Le retia mirabilia, mot latin pour « réseau admirable », est un système d'échange de chaleur

à contre-courant. Ces réseaux se retrouvent principalement dans les régions peu isolées

comme les nageoires pectorales, dorsales et caudales des cétacés, les pattes des pinnipèdes

et la nageoire caudale des siréniens. Ils sont formés d'artères, chacune entourée de plusieurs

veines. Comment ça fonctionne? Comme ces appareils domestiques qui combinent échange

d'air et récupération de chaleur. La chaleur du sang des artères (qui part des organes internes

et se dirige vers les extrémités) est récupérée par le sang des veines (qui part des extrémités

et se dirige vers les organes internes). De cette façon, le sang qui atteint les capillaires à la

surface du corps est déjà refroidi, limitant les pertes de chaleur du corps vers l'environnement.

Parallèlement, le sang qui revient des capillaires de la surface du corps et qui atteint les

organes est réchauffé et risque moins d'abaisser la température interne du corps. Ces réseaux

admirables peuvent aussi jouer le rôle inverse et évacuer le surplus de chaleur. En se dilatant,

l'artère centrale écrase les veines qui l'entourent, ce qui limite le flux de sang dans ces veines

et par conséquent l'échange de chaleur. Le sang artériel qui atteint les capillaires est donc

encore chaud et perd de sa chaleur vers l'environnement. Quant au sang qui retourne vers les

organes, il emprunte des veines à l'écart des réseaux admirables et se réchauffe moins avant

d'atteindre les organes.

Le rete mirabile sert non seulement à contrôler les pertes de chaleur par la peau, mais aussi à

réguler la température interne de certains organes. Par exemple, des réseaux admirables

localisés dans les nageoires dorsales et caudales permettent de maintenir les testicules des

mammifères marins à une température 1oC inférieure à la température du corps, sans quoi

des spermatozoïdes mal formés ou non-fonctionnels peuvent être produits. Dans le même

ordre d'idée, des réseaux admirables situés sur l'abdomen permettent d'évacuer l'excès de

chaleur produit par le fœtus d'une femelle gravide. Celui-ci est très sensible aux conditions de

températures élevées. Des ponts sous la peau pour détourner le sang

Retia mirabilia

Les anastomoses artério-veineuses sont des « ponts » connectant une artère à une veine.

Elles sont situées dans la couche de graisse et permettent de faire passer le sang directement

de l'artère à la veine, sans passer par les capillaires situés à la surface de la peau. En

contournant les capillaires par ces ponts, la circulation sanguine de la peau est diminuée, la

couche de graisse joue son rôle d'isolant au maximum, et les pertes de chaleur sont minimes.

À l'opposé, pour évacuer de la chaleur lors des activités physiques intenses, les mammifères

marins peuvent « contourner les ponts », et augmenter la circulation sanguine dans les

capillaires de la peau. C'est ce qui explique la coloration rosée du ventre normalement blanc

d'un petit rorqual en alimentation : le sang afflue à la surface de la peau, histoire de lui éviter le

coup de chaleur! Des comportements pour contrôler la température du corps.

En plus de la graisse, de la fourrure et des adaptations vasculaires, les mammifères marins,

surtout les pinnipèdes et les loutres de mer, peuvent adapter leurs comportements pour

réguler leur température corporelle. Par exemple, les otaries et les loutres nagent sur le dos,

les pattes exposées au soleil pour capter la chaleur et ainsi réchauffer cette partie du corps qui

n'est pas très bien isolée. Sur la plage, les phoques et les otaries changent leur position pour

rester sur la surface mouillée par la marée et ainsi se garder au frais ou encore ils se trouvent

un petit coin ombragé pour se protéger des rayons du soleil. Les pinnipèdes vont aussi utiliser

l'eau pour se refroidir ou se réchauffer : les espèces tropicales regagnent l'océan lorsqu'il fait

trop chaud alors que les espèces arctiques font de même lorsqu'il fait trop froid !

1.2 LE SYSTEME DIGESTIF

Les cétacés sont des prédateurs accomplis. Ils bénéficient de l'extrême richesse du

milieu marin en ressources alimentaires. Les cétacés ont des techniques de chasse et des

proies très variées. Chacun a sa méthode.

Comme leur nom l'indique, les odontocètes sont des cétacés à dents, c'est une

caractéristique qui dénote leur nature de prédateurs. Alors que les archéocètes omnivores

possédaient des dents différenciées (hétérodontes), les odontocètes sont armés de dents de

forme identique (homodontes). Ce sont des dents définitives, ils n'ont pas de dents de lait.

Dentition

Les odontocètes sont armés de dents de forme identique (homodontes). Ce sont des dents

définitives, ils n'ont pas de dents de lait. Cependant, les odontocètes ne mâchent pas leurs

proies, les dents servent donc uniquement à retenir les proies ou à en arracher des morceaux.

Le nombre de dents varie en fonction du régime alimentaire des animaux. Ainsi, les espèces

teutophages, qui se nourrissent de céphalopodes (calamars, seiches, poulpes) possèdent

moins de dents que les ichtyophages qui consomment essentiellement du poisson. Le grand

dauphin possède un nombre élevé de dents pouvant aller de 18 à 26 par demi mâchoire. Le

sténelle à long bec détient le record avec 46 à 65 dents par demi mâchoire.

La palme de l'originalité revient sans conteste au narval mâle (Monodon monoceros)

dont la mâchoire supérieure ne possède que deux dents! Celle de droite mesure 20 cm, celle

de gauche, 2m50 et pèse jusqu'à 10 kg !

On peut se demander si le cachalot se sert réellement de ses dents pour se nourrir. En

effet, elles ne font éruption que vers l'âge de 10 ans, or à ce moment là, les cachalots sont

déjà sevrés depuis au moins 8 ans. Ils n'ont certainement pas attendu d'avoir des dents pour

se nourrir… De plus, chez certains vieux cachalots, la mandibule, brisée, par des harpons ou

lors des combats, s'est ressoudée à angle droit. Elle n'est plus fonctionnelle ce qui

n'empêche pas les animaux de se nourrir correctement.

Les types de proies consommées ne se résument pas aux poissons et céphalopodes.

Certains odontocètes côtiers ajoutent des crustacés, voire certains coquillages à leur

ordinaire.

Chez les mysticètes en revanche, on peut être étonné de l'absence de dents à l'état

adulte. Progressivement, chez les ancêtres de ce groupe, on observe un remplacement

progressif des dents par une structure particulière : les fanons. Ce fait est prouvé par

l'existence d'une fugace dentition au stade foetal.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%