Yann-Arzel Durelle-Marc - Revenir sur

Centre d’Histoire du Droit de l’Université de Rennes 1

Yann-Arzel Durelle-Marc (Y.-A. Marc)

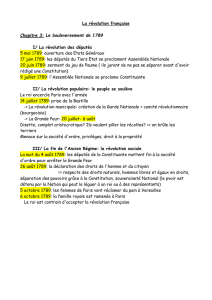

Les acteurs politiques de la constituante

(1789-1791)

Mémoire pour le DEA d’Histoire du droit

Présenté et soutenu le 18 octobre 1994

Université de Rennes 1

directeur : M. MORABITO

Suffragant : F. BURDEAU

Table des matières

Exergues

Abréviations

Remerciements

Introduction

Le problème des sources et des archives

Partie préliminaire : l’état des lieux

Section 1. Des causes du dépérissement de la monarchie et de l’échec de ses réformes

§ 1. Une crise économique paradoxale

A. Économie générale

B. L’état des « Phynances » à la veille de la Révolution

§ 2. Velléités réformatrices

Section 2. Les références politiques des Constituants

§ 1. La référence à l’Antiquité

§ 2. Le monde anglo-saxon

A. L’Angleterre

B. Les États-Unis

Section 3. Le passé de la nation

§ 1. Origine historique de la Nation

§ 2. Origines de la nation dans la mythologie constituante

Section 4. Spécificités de l’élaboration de la Constitution de 1791

§ 1. L’absence d’expérience antérieure en France

1

§ 2. La polyvalence de l’Assemblée

§ 3. Vingt-sept mois

Section 5. Les forces en présence

§ 1. Qu’est-ce que le Tiers État ?

A. Unité

B. Diversité

C. Représentation

§ 2. Qu’est-ce que la Noblesse ?

A. Unité

B. Diversité

C. Représentation

§ 3. Qu’est-ce que le Clergé ?

A. Désunion

B. Représentation

Partie I : L’avènement de la nation

Section 1. Proclamation de l’Assemblée nationale constituante

§ 1. Des « États » au « Jeu de Paume »

A. Climat de campagne

B. Ouverture des États Généraux

§ 2. Des « députés des bailliages » aux « représentants de la Nation »

A. La question de la souveraineté

B. La représentation à la française

C. Légitimité et autorité nouvelle de l’Assemblée

Section 2. Les grandes figures

§ 1. Les morts : l’influence des Lumières

A. Montesquieu

B. Mably

C. Rousseau

D. Relativité des Lumières

§ 2. Les vivants : la classe politique de 1789

De quelques grands hommes

Section 3. Réorganiser la monarchie : en finir avec l’absolutisme !

§ 1. « Monarchie ou République ? », la question ne se pose pas !

§ 2. Tempête sur un trône

Section 4. Enjeux des formes délibératives : le débat parlementaire

§ 1. Les formes délibératives

A. La question préalable : bureaux ou comités ?

B. Le pouvoir des comités

§ 2. Le débat du veto

A. Le veto monarchien

B. Le veto conservateur

C. Le veto suspensif

PARTIE II : Fonder la révolution, l’apprentissage de la politique et l’Administration de

la révolution

Section 1. Le peuple devient un acteur politique

§ 1. Le peuple rhétorique : la référence aux « commettants »

§ 2. « L’intrusion des masses »

§ 3. Versailles-Paris

2

A. Octobre : dies irae !

B. « A Paris ! A Paris ! »

Section 2. Le peuple comme instrument politique : les clubs et la presse

§ 1. Les clubs

A. Le Club breton, de la rue de la Pompe à la rue Saint-Honoré

B. Les autres clubs

§ 2. Les journaux

Section 3. La gestion des urgences, orchestrer et enraciner la révolution

§ 1. Les questions financières

A. Les biens du clergé

B. L’assignat

§ 2. Administrer la Révolution

A. La réorganisation administrative et politique du territoire

B. La réforme fiscale

C. La Constitution civile du clergé

Section 4. L’évolution de la situation politique

§ 1. En guise d’augure : « le marc d’argent »

§ 2. Maturation de la contre-Révolution

Partie III : finir la révolution

Section 1. évolution des forces politiques dans et autour de l’assemblée

§ 1. La majorité

§ 2. Les factions

§ 3. Les inclassables

§ 4. Des divergences aux oppositions : les casus belli

Section 2. Varennes et ses conséquences : la nation trahie !

§ 1. La nation orpheline

A. Une fuite annoncée

B. La tentative nulle

C. La réaction de l’Assemblée

§ 2. Le divorce des commis et des commettants

A. La fermentation

B. Le Champ de mars

C. La Province

§ 3. Le schisme Jacobins / Feuillants

Section 3. Pour en finir avec la Révolution

§ 1. La récapitulation de la Constitution

§ 2. Le « verrouillage » de la Constitution

A. La pirouette feuillantine

B. La révision vue par la droite

C. La révision vue par la gauche

D. La révision selon la majorité

CONCLUSION

Bibliographie

A. Sources et documents faisant office de sources

B. Études

C. Illustrations

3

Exergues

« Je vais donc dire des choses que je n’ai jamais ni vues ni ouïes... »

LUCIEN DE SAMOSATE

(« Histoire véritable », livre I)

« Sans doute, ce ne sont pas la religion et les lois qui, à elles seules, suffisent à bien conduire

une cité, et ceux qui ont le plus grand rôle, ce sont les hommes qui successivement conduisent

le peuple à leur volonté. La religion et les lois leur sont utiles s’ils gouvernent bien, inutiles

s’ils gouvernent mal. »

SOLON

(Lettre de « Solon à Épiménide », in Diogène Laërce : « Vies, doctrines et sentences des

philosophes illustres », livre I)

« Y a-t-il sur le globe, des contrées dont la nature ait condamné les habitants à ne jamais jouir

de la liberté, à ne jamais exercer leur raison ?

Cette différence de lumières, de moyens ou de richesse, observée jusqu’à présent chez tous les

peuples civilisés, entre les différentes classes qui composent chacun d’eux ; cette inégalité,

que les premiers progrès de la société ont augmentée, et pour ainsi dire produite, tient-elle à la

civilisation même, ou aux imperfections actuelles de l’art social ? »

CONDORCET

(« Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain », « Dixième époque : Des

progrès futurs de l’es prit humain »)

Abréviations :

AHRF : Annales historiques de la Révolution française

EL : Esprit des lois (Montesquieu)

EHESS : École des hautes Études en Sciences sociales

Remerciements :

Je souhaite quelque peu au-delà de l’exercice de style, rendre hommage à Monsieur le

Professeur Marcel Morabito qui m’a prodigué sans parcimonie ses conseils et son soutient

moral, m’a appuyé dans mes choix, m’a simplement fait confiance, et a été, jusqu’au terme de

ce travail, absolument constant dans cette attitude.

4

Je remercie également Monsieur le Professeur François Burdeau qui m’a permis de suivre ce

Diplôme d’Étude Approfondies, et offert ainsi une aventure intellectuelle que je ne regrette

pas.

Que Monsieur le Recteur Quénet soit assuré de mon profond respect et remercié pour sa

grande disponibilité à l’égard des étudiants, pour les pistes de recherche qu’il a bien voulu

m’indiquer.

De même, je n’oublie pas Monsieur Thierry Müller, qui m’a procuré plusieurs références

bibliographiques précieuses à mon travail.

Merci au personnel de la Bibliothèque municipale de Rennes qui m’a accueilli avec

bienveillance et m’a grandement facilité l’accès aux fonds.

J’exprime ma reconnaissance à celles et ceux qui m’ont aidé dans le travail de frappe et qui

ont accepté de relire et critiquer ma prose ou simplement - c’est-à-dire, difficilement le plus

souvent -, supporté mes humeurs et manifesté leurs encouragements : Anne-Claire, François,

Natacha, Laurence, Estelle, Éric et Caroline.

Et un remerciement très particulier d’une part à mon ami Amaury Chauou qui a bien voulu

relire mon travail et me dispenser ses judicieux conseils, et d’autre part à ma sœur Nolwenn,

dont la patience et le secours quotidien furent si essentiels.

Introduction

« C’est un phénomène inouï dans le cours des événements, qu’à l’époque où tout était confus,

les lois civiles sans forces, le monarque abandonné, le ministère évaporé, il se soit trouvé un

corps politique, faible rejeton de la monarchie confondue, qui prit en mains les rennes,

trembla d’abord, s’affermit, affermit tout, engloutit les partis, et fit tout trembler », écrit Saint-

Just[1].

L’Assemblée nationale constituante inaugure en France une ère constitutionnelle. Elle crée la

première constitution formelle, écrite, de l’histoire de France. L’histoire constitutionnelle des

deux derniers siècles démontre avec éclat l’importance capitale du moment où une réunion

d’hommes exceptionnels, confrontés à des circonstances elles-mêmes extraordinaires,

inventent la Constitution !

Les États Généraux, convoqués en 1789 pour résoudre l’effrayante crise structurelle,

financière et sociale de la monarchie française, révèlent, le 17 juin, les ressources

insoupçonnées d’une nation entrant dans son âge de « raison ». Du 9 juillet 1789 au 30

septembre 1791, les représentants de la nation française, réunis en assemblée constituante,

jettent les bases d’une société entièrement régénérée, ne se contentent pas de rénover

l’absolutisme, mais innovent complètement. Ils construisent des institutions, ils dégagent des

modèles d’organisation administratifs et politiques dont nous restons tributaires aujourd’hui.

L’œuvre herculéenne des Constituants débute dans un concert unitaire et sous le signe de

l’enthousiasme. Dans ses premiers transports, cette assemblée vierge de toute expérience,

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

1

/

134

100%