L’ Indications actuelles de l’IRM du sein D

La Lettre du Gynécologue - n° 320 - mars 2007

Dossier

Dossier

23

Indications actuelles de l’IRM du sein

Current indications of breast MRI

# A. Tardivon, A. Athanasiou *

* Service de radiologie, Institut Curie, 26, rue d’Ulm, 75248 Paris Cedex 05.

L’ IRM est la technique la plus sensible pour la détec-

tion d’un cancer du sein. Les études multicentriques

récentes ayant analysé l’IRM chez plus de 800 fem-

mes retrouvent une sensibilité (cancers in situ et infiltrants)

et une valeur prédictive négative (VPN) de 88 % (1, 2). Si l’on

ne considère que les cancers infiltrants, la sensibilité de l’IRM

est de 91 % et la VPN de 94 % (2). Une étude multicentrique

récente, centrée sur les microcalcifications, a retrouvé une

sensibilité de détection des cancers canalaires in situ par l’IRM

de 79 % (3). Cependant, la spécificité et la valeur prédictive

positive (VPP) de cet examen ne diffèrent pas significative-

ment de celles de l’imagerie conventionnelle (mammographie,

échographie). En d’autres termes, l’IRM souffre d’un pourcen-

tage non négligeable de faux positifs, source d’explorations

complémentaires inutiles et d’anxiété pour les patientes. Ac-

tuellement, le seul moyen de diminuer le taux de faux positifs

de l’IRM est de réserver cet examen à des populations ayant

un diagnostic de cancer du sein ou présentant un risque très

élevé d’en développer un, ou dans un contexte de lésion de

nature indéterminée et non résolue par un bilan d’imagerie

standard complet. Après un rappel synthétique sur la techni-

que et l’interprétation de cet examen, nous développerons les

indications validées de l’IRM.

INTRODUCTION

Techniques et critères d’interprétation IRM

L’interprétation d’un rehaussement anormal repose sur des

critères morphologiques et dynamiques (intensité de signal du

rehaussement à un temps précoce et cinétique dans le temps)

après injection en bolus de sels de gadolinium. Les progrès

technologiques permettent actuellement d’obtenir des images

IRM post-injection de résolution temporelle (acquisition de

1 à 2 minutes) et spatiale élevée (résolution ≤ 1 mm dans les

codages de phase et de fréquence, épaisseur de coupe < 3 mm).

L’obtention d’images de haute résolution spatiale améliore

significativement la performance diagnostique de l’examen

IRM (2, 4). Comme pour la mammographie et l’échographie,

un lexique BI-RADS-IRM a été élaboré, développant une

terminologie qui permet de décrire les rehaussements anor-

maux, d’avoir un compte-rendu structuré, de classer l’anoma-

lie en catégories de VPP croissantes de malignité et associées

à une conduite à tenir (5). Les signes IRM de VPP élevée de

cancer sont pour les masses : la forme irrégulière, le contour

irrégulier ou spiculé, un rehaussement précoce intense, hété-

rogène en cocarde, avec une cinétique de lavage (washout) sur

les temps tardifs ; et pour les non-masses : la distribution spa-

tiale (canalaire ou segmentaire), un rehaussement micronodu-

laire intense confluent dans le temps (2). Il est donc important

d’insister sur la nécessité d’un protocole optimal d’acquisition,

de la confrontation avec les données de l’imagerie standard

et de l’utilisation du lexique BI-RADS dans l’interprétation de

l’examen.

Indications actuelles de l’IRM

La diffusion croissante de l’IRM mammaire a mis en évidence

une prescription inappropriée de cet examen. Par exemple : il

n’y a pas lieu de prescrire cette exploration à titre de dépistage

chez des femmes avec des seins denses en mammographie et

sans risque significatif ou non évalué de cancer du sein. De

même, l’IRM n’a pas d’indication dans la caractérisation d’une

lésion infraclinique avérée, correctement évaluée par l’image-

rie standard, et accessible à des prélèvements percutanés. Les

indications retenues, et dans l’état actuel des connaissances,

sont développées ci-dessous. L’IRM étant une technique en

évolution constante, d’autres indications pourraient émerger

à court terme.

Rupture intracapsulaire d’une prothèse en silicone

Si l’IRM est la meilleure technique d’imagerie (sensibilité de

78 %, spécificité de 91%) pour le diagnostic de rupture intra-

capsulaire d’une prothèse en silicone, ses indications doivent

être réservées aux cas restant ambigus après imagerie stan-

dard (6-8). En effet, l’IRM n’est pas un examen de dépis-

tage, ses performances étant moindres dans une population

asymptomatique (8). L’exploration IRM (séquences dédiées

visualisant la silicone en hypersignal franc) doit comporter

au minimum deux plans d’étude, afin de bien différencier des

replis prothétiques complexes, de microperforations et d’une

véritable rupture. Les simples replis prothétiques se traduisent

par des hyposignaux linéaires, épais, partant de l’enveloppe et

se perdant dans le gel de la prothèse. Les suffusions débutan-

tes de gels se traduisent par des images de petite taille et peu

nombreuses en forme de “lasso” ou de “trous de serrure”. La

rupture intracapsulaire avérée se traduit par la détection d’une

ligne fine en hyposignal partant de la périphérie dans le gel et

revenant vers la capsule (linguin sign).

Gyne co mars.indd 23 15/03/07 13:35:38

La Lettre du Gynécologue - n° 320 - mars 2007

Dossier

Dossier

24

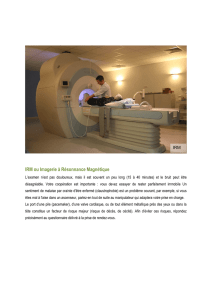

Figure 1.

Récidive locale. a) Mammographie droite

(incidence de face) : apparition d’un surcroît de

densité au contact de la cytostéatonécrose calciée.

L’échographie montre des remaniements sans masse

évidente. b) IRM (plan axial, image soustraite, 3 minutes

après injection de sels de gadolinium) : rehaussement

focal anormal correspondant à une masse avant

injection. Biopsies sous guidage échographique :

récidive d’un cancer canalaire inltrant grade II.

ba

Suspicion de récidive locale après traitement conservateur

Dans cette indication, la sensibilité et la spécificité de l’IRM

sont élevées (> 90 %) et ses résultats optimaux, un an mini-

mum après la fin de la radiothérapie (9, 10). Cependant, un

délai plus court ne représente pas une contre-indication à sa

réalisation. Le point d’appel motivant son indication peut être

radiologique et/ou clinique. En cas de point d’appel radiolo-

gique, l’indication de l’IRM doit être modulée en fonction du

type de l’anomalie détectée (microcalcifications, masse), de sa

topographie par rapport à celle du cancer initial, et mise en

balance avec celles de prélèvements percutanés. La meilleure

indication de l’IRM est la différenciation entre des séquelles

fibreuses post-thérapeutiques et une récidive dans le site de

tumorectomie (figure 1). Les faux positifs sont principalement

les cytostéatonécroses inflammatoires et les remaniements

post-thérapeutiques. Certains seins traités sont de surveillance

clinique et radiologique difficile. L’indication d’une IRM sera

à discuter en consultation pluridisciplinaire évaluant les fac-

teurs de risques de récidive locale (âge < 40 ans au diagnostic,

risque familial élevé, exérèse histologique non in sano, grade

histologique, composante extensive in situ, absence de radio-

thérapie sur le sein).

Recherche d’un primitif mammaire (adénopathies axillaires

métastatiques)

Chez des patientes présentant des ganglions axillaires métasta-

tiques ou des métastases évocatrices d’un primitif mammaire

avec un bilan d’imagerie standard normal, l’IRM permettra de

retrouver un cancer du sein dans environ 70% des

cas (figure 2) (11-12). Dans ce contexte particu-

lier, tout rehaussement focal détecté en IRM devra

être considéré comme suspect jusqu’à preuve du

contraire.

Bilan d’extension locale d’un cancer du sein

Le but de l’IRM est la détection de lésions surnu-

méraires qui modifieraient la prise en charge thé-

rapeutique locale fondée sur les données cliniques

et de l’imagerie standard (traitement conservateur

retenu en concertation avec la patiente). Il est

donc conseillé d’envisager cet examen : une fois le

diagnostic de cancer établi (attention au délai de

rendez-vous !), après un bilan radiologique stan-

dard complet, et à chaque fois que possible lors

d’une réunion de concertation multidisciplinaire

permettant de poser les questions pertinentes.

En effet, les bénéfices attendus de l’IRM diffèrent

selon les patientes (âge, contexte à risque, volume

mammaire), la densité mammaire et le type histo-

logique du cancer.

L’IRM est l’examen le plus sensible dans la détec-

tion de la multifocalité et multicentricité d’un

cancer, détectant en moyenne 15 % de lésions sur-

numéraires (également réparties dans le même

quadrant que la lésion index ou dans un autre

quadrant) en comparaison avec le couple examen clinique-

imagerie standard (13-25). Il est important de souligner que :

peu d’études ont confronté les résultats de l’IRM à l’histologie

complète du sein atteint ; que les définitions de la multifoca-

lité et multicentricité varient selon les études ; qu’il est difficile

d’extraire des données chiffrées en termes de gain ou d’effet

délétère des résultats de l’IRM (mastectomies inutiles) ; et

qu’aucune étude prospective n’a démontré un gain de survie

par l’ajout de l’IRM (une seule étude rétrospective montre une

diminution du risque de récidive locale en cas d’IRM réalisée

lors du bilan initial [26]).

En cas de seins clairs (densité de types 1 et 2 en mammogra-

phie), le gain de sensibilité de l’IRM par rapport à l’imagerie

standard disparaît (20). En revanche, s’il existe une différence

significative de sensibilité en cas de seins denses (IRM > mam-

mographie), elle n’est pas retrouvée en termes de VPP. Ceci

souligne la nécessité d’obtenir un diagnostic préalable des

lésions surnuméraires détectées par l’IRM avant de valider

l’indication d’une mastectomie. Il existe un risque de sous-

estimation de l’IRM (lésions in situ prépondérantes) et un

risque de surestimation allant de 15 à 50 % en cas de lésions

in situ.

Pour les cancers lobulaires infiltrants, dans des séries rétro-

spectives de faibles effectifs, l’impact thérapeutique de l’IRM

est de l’ordre de 50 % (27, 28). Ainsi, pour certains, un tel dia-

gnostic histologique implique un bilan IRM. Cette attitude est

à confronter aux résultats de plusieurs études de suivi clini-

que ne montrant pas de différence de survenue d’une récidive

Gyne co mars.indd 24 15/03/07 13:35:39

La Lettre du Gynécologue - n° 320 - mars 2007

Dossier

Dossier

25

locale et de survie entre des cancers de types cana-

laire et lobulaire (traitement conservateur sans IRM

initiale) (29-31).

L’IRM doit donc être réservée à des sous-groupes de

patientes pour lesquelles un traitement conservateur

est retenu et où son impact est significatif dans la

prise en charge thérapeutique :

– suspicion de multifocalité ou de multicentricité

remettant en cause le traitement conservateur envi-

sagé. Cette indication est à réserver aux cas où les

prélèvements percutanés ne sont pas possibles pour

confirmer la multiplicité des lésions ;

– cancer non visualisé ou non évaluable (figure 3).

Ceci regroupe des situations diverses : seins denses,

certaines présentations de cancers lobulaires infil-

trants, maladie de Paget du mamelon (imagerie stan-

dard normale) ;

– cancer survenant chez une patiente à haut risque

(mutations génétiques ou probabilité élevée d’être

porteuse d’une mutation) ou à haut risque de récidive

locale en cas de traitement conservateur (âge < 40 ans

et seins denses) ;

– discordance dans l’évaluation de la taille tumorale

entre la clinique et l’imagerie ou entre mammogra-

phie et échographie et remettant en cause l’indication

d’un traitement conservateur ;

— suspicion clinique et/ou radiologique d’envahissement

du muscle pectoral ou de la paroi thoracique ;

– décision d’un traitement néoadjuvant.

Deux situations particulières :

– bilan après un premier traitement chirurgical conserva-

teur avec exérèse histologique incomplète (reprise conser-

vatrice envisagée). La sensibilité de l’IRM est, dans cette

indication, de l’ordre de 75 % (32) ;

– échec d’un premier traitement conservateur (histologie

bénigne), après vérification de l’absence de signes histologi-

ques en rapport avec des biopsies percutanées antérieures,

et bilan standard non contributif.

Ces indications ne peuvent rendre compte de toutes les

situations susceptibles d’être rencontrées. Il est donc

important de rappeler tout l’intérêt de discuter et de plani-

fier cet examen lors d’une réunion pluridisciplinaire.

Suivi sous traitement néoadjuvant

En cas de décision de chimiothérapie néoadjuvante, l’IRM

est l’examen d’imagerie le plus performant pour évaluer la

maladie résiduelle après traitement et permet d’adapter

au mieux le traitement chirurgical (figure 4). Cependant,

l’IRM sous-estime dans 20 % des cas la taille des lésions

résiduelles (33-38). L’IRM préthérapeutique est utile pour

l’évaluation de l’extension locale. Elle facilitera l’interpré-

tation du bilan effectué avant chirurgie. L’IRM en cours

de traitement n’a d’intérêt qu’en cas de suspicion clinique

de progression et dans le cadre d’études cliniques (para-

mètres IRM prédictifs de la réponse histologique au trai-

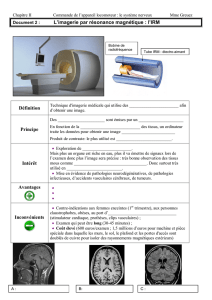

Figure 2.

Recherche d’un primitif mammaire. Patiente présentant une adénopathie

axillaire droite métastatique – bilan standard normal. a) IRM (sein comprimé de

prol, plan axial, image soustraite, 3 minutes après injection de sels de gadolinium) :

masse centromammaire de rehaussement intense. b) IRM, même plan de coupe

après réalisation de macrobiopsies sous aspiration (10 Gauge). Histologie : cancer

canalaire inltrant grade II.

ba

Figure 3.

Bilan d’extension locale : patiente avec placard induré inammatoire

des quadrants inférieurs du sein droit. Cytologie à main levée positive, punch

biopsie négative. Bilan standard normal. a et b) IRM (plan axial, images

soustraites, 3 minutes après injection de sels de gadolinium) : rehaussement

anormal précoce, de distribution segmentaire, de type micronodulaire des

quadrants inférieurs droits. L’échographie ciblée ne retrouve pas de lésions

évidentes (microbiopsies négatives). Macrobiopsies sous IRM : cancer

canalaire inltrant grade I associé à des lésions in situ.

a

b

Gyne co mars.indd 25 15/03/07 13:35:40

La Lettre du Gynécologue - n° 320 - mars 2007

Dossier

Dossier

26

tement). Elle permet cependant de décrire la fonte tumorale

en cas d’évaluation difficile en imagerie standard : la première,

centripète (résidu unique) prédisant le succès du traitement

chirurgical conservateur, la seconde, à type de fragmentation

(multiples résidus), avec un risque élevé de berges envahies en

cas de chirurgie conservatrice. Actuellement, la spectro-IRM

et la diffusion sont en cours d’évaluation et pourraient diffé-

rencier, dès la première cure de chimiothérapie, les patientes

répondeuses des non-répondeuses au traitement (39, 40).

Caractérisation lésionnelle et IRM

L’IRM n’est pas recommandée pour caractériser une lésion

détectée par mammographie et/ou échographie (41). Ce sont

les prélèvements percutanés qui permettront d’obtenir un dia-

gnostic lésionnel. Elle n’est indiquée qu’en cas de problèmes

non résolus par l’imagerie standard : anomalie visible sur une

seule incidence mammographique (distorsion architecturale),

problèmes diagnostiques de certaines asymétries focales de

densité, multiples lésions de nature ambiguë dans un même

sein pour guider les prélèvements (42). De même, la VPN

élevée de l’IRM peut être utilisée en cas d’impossibilité tech-

nique ou de refus de la patiente à la réalisation de prélève-

ments percutanés (versus chirurgie diagnostique en fonction

du degré de suspicion de cancer).

IRM et dépistage du cancer du sein

Rappelons que la VPN de l’IRM est de 88 % pour tous les

cancers et de 94 % pour les cancers infiltrants (1, 2). En cas

d’incertitude concernant le risque de cancer d’une femme,

une consultation d’oncogénétique permettra de déterminer

précisément ce risque et le mode de surveillance à mettre en

œuvre (43). L’utilité de l’IRM de dépistage annuelle est démon-

trée dans des populations à très haut risque de cancer du sein

(mutation génétique prouvée ou probabilité d’être porteuse

d’une mutation de plus de 40% d’après le modèle de Claus)

(44, 47) (figure 5). La place de l’IRM dans des populations à

risque intermédiaire de cancer du sein n’est pas encore établie

formellement (45, 47). Dans un cadre de dépistage, des pré-

requis à l’utilisation de l’IRM sont souhaitables :

– centre ou réseau capable d’assurer la prise en charge multi-

disciplinaire des femmes à haut risque ;

– centre ou réseau de radiologie expérimenté en imagerie

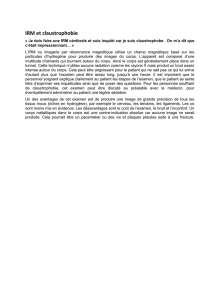

Figure 4.

Bilan IRM sous chimiothérapie néoadjuvante (examen clinique :

masse indurée du QSI gauche de 3 cm, avec rétraction du mamelon – cancer

canalaire inltrant de grade III, avec adénopathie axillaire métastatique).

a) IRM, bilan initial (plan axial, image soustraite, 3 minutes après injection

de sels de gadolinium) : masse de contour irrégulier avec un rehaussement

intense en cocarde, nodule satellite antérieur, extension postérieure dans le

muscle pectoral et adénopathie mammaire interne gauche.

b) IRM, n de chimiothérapie (même plan de coupe) : résidu tumoral (lésion

index), disparition du nodule satellite, persistance du rehaussement intra-

pectoral. Histologie : résidu inltrant de 30 mm d’index mitotique élevé,

foyers inltrants dans la recoupe musculaire (pectoral), 2N+/8 au curage

axillaire.

a

b

Figure 5.

Dépistage par

IRM : patiente porteuse

d’une mutation BRCA1,

indemne de cancer du sein.

a) Mammographie gauche

(prol avec compression

localisée) : opacité (visible

sur une seule incidence) de

contour irrégulier. b) IRM

(plan axial, image soustraite,

3 minutes après injection

de sels de gadolinium):

rehaussement focal précoce

anormal de contour ou

(masse) du QSI gauche.

L’échographie ciblée retrou-

ve un nodule hypoéchogène

de contour indistinct de

7 mm. Microbiopsies sous

échographie : cancer ca-

nalaire inltrant de grade III.

a

b

Gyne co mars.indd 26 15/03/07 13:35:42

La Lettre du Gynécologue - n° 320 - mars 2007

Dossier

Dossier

27

mammaire, avec possibilité de prise en charge des anomalies

IRM isolées (gestes interventionnels guidés par imagerie avec

produit de contraste) ;

– principe d’une double lecture des examens de dépistage

(mammographie, IRM) (46).

CONCLUSION

Si l’IRM est la technique d’imagerie la plus sensible dans la

détection d’un cancer du sein, sa spécificité et VPP modérées

doivent conduire à une prescription raisonnée et de préfé-

rence en réunion de concertation multidisciplinaire. Il est

important de souligner que l’interprétation doit se faire en

parfaite connaissance du dossier clinique et radiologique de

la patiente, qu’elle peut être source d’explorations complé-

mentaires ciblées, ce qui sous-entend un radiologue ayant une

bonne connaissance de la pathologie mammaire dans ses dif-

férentes composantes.

N

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Bluemke DA, Gatsonis CA, Chen MH et al. Magnetic resonance imaging of

the breast prior to biopsy. JAMA 2004;292:2735-42.

2. Schnall MD, Blume J, Bluemke DA et al. Diagnostic architectural and dy-

namic features at breast MR imaging: multicentric study. Radiology 2006;238:

42-53.

3. Bazzacchi M, Zuiani C, Panizza P et al. Contrast-enhanced breast MRI in

patients with suspicious microcalcifications on mammography: results of a mul-

ticenter trial. Am J Roentgenol 2006;186:1723-32.

4. Kuhl CK, Schild HH, Morakkabati N. Dynamic bilateral contrast-enhanced

MR imaging of the breast: trade-off between spatial and temporal resolution.

Radiology 2005;236:789-800.

5. ACR Bi-Rads-IRM. Première édition Française fondée sur la première édition

américaine (2004). American College of Radiology (ACR). ACR-BI-RADS-Ma-

gnetic Resonance Imaging. In: ACR Breast imaging reporting and data system,

Breast Imaging Atlas. Reston, Va: American College of Radiology, 2003.

6. Azavedo E, Boné B. Imaging breast with silicone implants. Eur Radiol 1999;

9:349-55.

7. Ikeda DM, Borofsky HB, Herfkens RJ, Sawyer-Glover AM, Birdwell RL, Glover

GH. Silicone breast implant rupture: pitfalls of magnetic resonance imaging and

relative efficacies of magnetic resonance, mammography, and ultrasound. Plast

Reconstructr Surg 1999;104:2054-62.

8. Cher DJ, Conwell JA, Mandel JS. MRI for detecting silicone breast implant

rupture: meta-analysis and implications. Ann Plast Surg 2001;47:367-80.

9. Gilles R, iollier S, Guinebretière JM et al. Diagnostic des récidives locales

du cancer du sein par imagerie par résonance magnétique. J Gynecol Obstet Biol

Reprod 1995;24:788-93.

10. Dershaw DD. Breast imaging and the conservative treatment of breast

cancer. Radiol Clin North Am 2002;40:443-66.

11. Morris EA, Schwartz LH, Dershaw DD et al. MR imaging of the breast in

patients with occult primary breast carcinoma. Radiology 1997;205:437-40.

12. Schorn C, Fischer U, Luftner-Nagel S et al. MRI of the breast in patients

with metastatic disease of unknown primary. Eur Radiol 1999;9:470-3.

13. Fischer U, Kopka L, Grabbe E. Breast carcinoma: effect of preoperative

contrast-enhanced MR imaging on the therapeutic approach. Radiology 1999;

213:881-8.

14. Drew P, Chatterjee S, Turnbull L et al. Dynamic contrast-enhanced

magnetic resonance imaging of the breast is superior to triple assessment

for the preoperative detection of multifocal breast cancer. Ann Surg Oncol

1999;5: 599-603.

15. Esserman L, Hylton NM, Yassa L et al. Utility of magnetic resonance ima-

ging in the management of breast cancer: evidence for improved preoperative

staging. J Clin Oncol 1999;17:110-9.

16. Tan JE, Orel SG, Schnall MD et al. Role of magnetic resonance imaging and

magnetic resonance imaging-guided surgery in the evaluation of patients with

early-stage breast cancer for breast conservation treatment. Am J Clin Oncol

1999;22:414-8.

17. Bedrossian I, Schlencker J, Spitz FR et al. Magnetic resonance imaging-gui-

ded biopsy of mammographically and clinically occult breast lesions. Ann Surg

Oncol 2002;9:457-61.

18. Liberman L, Morris EA, Dershaw DD et al. MR imaging of the ipsilateral

breast in women with percutaneously proven breast cancer. AJR 2003;180:901-

10.

19. Bedrosian I, Mick R, Orel SG et al. Changes in the surgical management

of patients with breast carcinoma based on preoperative magnetic resonance

imaging. Cancer 2003;98:468-73.

20. Sardanelli F, Giuseppetti GM, Panizza P et al. Sensitivity of MRI versus

mammography for detecting foci of multifocal, multicentric breast cancer in

fatty and dense breasts using the whole-breast pathologic examination as a gold

standard. AJR 2004;183:1149-57.

21. Berg WA, Gutierrez L, NessAiver MS et al. Diagnostic accuracy of mammo-

graphy, clinical examination, US, and MR imaging in preoperative assessment

of breast cancer. Radiology 2004;233:830-49.

22. Van Goethem M, Schelfout K, Dijckmans L et al. MR mammography in the

pre-operative staging of breast cancer in patients with dense breast tissue: com-

parison with mammography and ultrasound. Eur Radiol 2004;14:809-16.

23. Schnall MD, Blume J, Bluemke DA et al. MRI detection of distinct inciden-

tal cancer in women with primary breast cancer studied in IBMC 6883. J Surg

Oncol 2005;92:32-8.

24. Deurloo EE, Peterse JL, Rutgers EJ et al. Additional breast lesions in patients

eligible for breast-conserving therapy by MRI: impact on preoperative mana-

gement and potential benefit of computerised analysis. Eur J Cancer 2005;41:

1393-401.

25. Deurloo EE, Klein Zeggelink WFA, Teertstra HJ et al. Contrast-enhanced

MRI in breast cancer patients eligible for breast-conserving therapy: comple-

mentary value for subgroups of patients. Eur Radiol 2006;16:692-701.

26. Fischer U, Zachariae O, Baum F et al. e influence of preoperative MRI of

the breasts on recurrence rate in patients with breast cancer. Eur Radiol 2004;

14:1725-31.

27. Kneeshaw PJ, Turnbull LW, Smith A, Drew PJ. Dynamic contrast enhanced

magnetic resonance imaging aids surgical management of invasive lobular

carcinoma. Eur J Surg Oncol 2003;29:32-7.

28. Bedrosian I, Mick R, Orel SG et al. Changes in the surgical management

of patients with breast carcinoma based on preoperative magnetic resonance

imaging. Cancer 2003;98:468-73.

29. Singletary SE, Patel-Parekh L, Bland KI. Treatment trends in early-stage

invasive lobular carcinoma. A report from the National Cancer Data Base. Ann

Surg 2005;242:281-9.

30. Morrow M, Keeney K, Scholtens D et al. Selecting patients for breast-conser-

ving surgery- e importance of lobular histology. Cancer 2006;106:2563-8.

31. Vo TN, Meric-Bernstam F, Yi M, et al. Outcomes of breast-conservation the-

rapy for invasive lobular carcinoma are equivalent to those for invasive ductal

carcinoma. Am J Surg 2006;192:552-5.

32. Frei KA, Kinkel K, Bonel HM et al. MR imaging of the breast in patients

with positive margins after lumpectomy: influence of the time interval between

lumpectomy and MR imaging. Am J Roentgenol 2000;175:1577-84.

33. Rosen EL, Blackwell KL, Baker JA et al. Accuracy of MRI in the detection of

Gyne co mars.indd 27 15/03/07 13:35:43

6

6

1

/

6

100%