U n e r é a l i...

© Alix/Phanie

© Lille/Phanie

L

e diabète sucré est un des

premiers responsables du

“risque cardiovasculaire”. C’est

un des fléaux de nos sociétés occi-

dentales, car il est cause de compli-

cations qui altèrent le quotidien des

sujets touchés et est responsable

d’un nombre considérable de

décès. Pour les points importants,

quatre aspects essentiels qui sans

être exclusifs peuvent être souli-

gnés : la fréquence croissante du

diabète sucré, son meilleur dépis-

tage, la sensibilisation aux nécessi-

tés de prise en charge et les progrès

thérapeutiques.

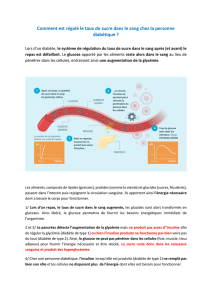

Un symptôme biologique

L’inflation glycémique n’est qu’un

symptôme biologique qui relève

de mécanismes physiopatholo-

giques variés. Deux entités domi-

nent la scène : le diabète de la

maturité, dit de type 2, qui relève

d’un mécanisme composite asso-

ciant la résistance tissulaire à l’ac-

tion de l’insuline et un défaut rela-

tif de l’insulinosécrétion, d’une

part, et le diabète de type 1, par

insulinopénie absolue liée à la

destruction des cellules ß des

îlots de Langerhans pancréatiques

responsables de la production

d’insuline, d’autre part. Si le dia-

bète de type 1 a une incidence

relativement constante, le type 2

voit sa fréquence s’accroître de

façon exponentielle dans les pays

industrialisés, dont le nôtre.

Modes de vie aberrants

Pourquoi ? Parce qu’à une prédis-

position polygénique s’associent

des phénomènes révélateurs,

parmi lesquels dominent les

aberrations diététiques et la

sédentarité. Ces deux facteurs

essentiels ont pour conséquence

une tendance au surpoids et,

consécutivement, à “l’insulinoré-

sistance”, élément géniteur clé de

l’inflation glycémique et de ses

redoutables complications. Par

ailleurs, l’abaissement du seuil de

glycémie défi

nissant le diabète

sucré (< 1,26 g/l

à jeun, soit 7

mmol/l, et/ou 2 g/l en postpran-

dial, soit 11 mmol/l) participe à

cette inflation de la fréquence du

diabète. Il ne s’agit pas là d’une

vue alarmiste mais bien d’une

reconnaissance plus précise du

rôle délétère de l’élévation glycé-

mique sur le risque de complica-

Diabète sucré

Une réalité galopante

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 59 • novembre 2004

Sommaire

•Poids économique et social

•Diabète de type 2

•Insulines

•Insulinorésistance

•Diabète et grossesse

•HTA et hypercholestérolémie

•Artériopathie

•Affections oculaires

•Insuffisance rénale

•Activité physique et nutrition

•Obésité

>> DOSSIER

DIABÈTE

17

Dia = à travers, beten = passer. L’éthymologie du mot

diabète décrit bien la réalité pathologique. À l’instar du

diabète insipide, où le rein laisse échapper l’eau, ou du

diabète sodé de l’addisonien incapable d’empêcher la

fuite sodée, le diabète sucré est caractérisé par l’impos-

sibilité pour l’organisme de retenir le glucose. Ce dernier

suit un chemin de traverse sans être utilisé. Les consé-

quences directes ou non en sont multiples, infectieuses,

dégénératives et surtout vasculaires. Le diabète sucré

est une réalité galopante aux objectifs thérapeutiques

heureusement de mieux en mieux ciblés.

>>

Réalisé avec la participation de notre publication

Métabolismes Hormones

Diabètes et Nutrition

M

étabolismes

H

ormones

M

étabolismes

H

ormones

et

utrition

N

N

D

iabètes

D

iabètes

tions, notamment oculaires et

cardiovasculaires. Le diabète de

type 2 est aujourd’hui bien sou-

vent identifié lorsqu’il a déjà

engendré ses complications vas-

culaires. Le challenge est donc à

la fois de le dépister précoce-

ment, de prévenir ses complica-

tions et, de façon optimale, d’em-

pêcher son apparition chez des

sujets prédisposés.

Traitements

Le dépistage ne repose pas sur

la détection de la glycosurie,

mesure de l’âge des “goûteurs

d’urines” des siècles passés,

mais sur la détermination de la

glycémie à jeun, qui est heureu-

sement de plus en plus usuelle

dans les bilans biologiques

actuels.

Une fois identifié, le diabète

impose un traitement pour en

prévenir, à juste titre, le retentisse-

ment. Application de règles diété-

tiques (suffisamment adaptées

au patient pour être suivies),

réduction de la sédentarité et, si

besoin, action médicamenteuse

contre l’insulinorésistance repré-

sentent une première approche.

Dans cet objectif, la metformine

et les plus récemment dispo-

nibles thiazolidinediones repré-

sentent des armes thérapeu-

tiques de choix. Il s’agit là d’une

première mesure de prévention

des complications. Lorsqu’à l’insu-

linorésistance s’associe un déficit

relatif de la production d’insuline,

le recours à des médications sti-

mulant l’insulinosécrétion par les

cellules ß des îlots de Langerhans

devient légitime. C’est l’objectif

de la prescription de sulfamides

hypoglycémiants. À ces outils,

dont certains sont déjà anciens,

s’adjoindront dans un proche ave-

nir d’autres médications insulino-

sécrétrices comme les analogues

du GLP-1 (Glucagon-Like Pep-

tide), puissant stimulant physiolo-

gique de la sécrétion d’insuline.

La cellule ß langerhansienne n’est

cependant pas inépuisable, et le

recours à l’apport exogène d’insu-

line s’avère de plus en plus sou-

vent nécessaire pour l’obtention

d’un meilleur équilibre glycémi-

que. En attendant l’insuline orale

ou nasale, encore du domaine de

la recherche thérapeutique, l’insu-

linothérapie optimisée par pompe

externe ou implantable (couplée

à un capteur de détection du glu-

cose) se développe et a pour

objectif l’obtention d’un équilibre

glycémique le plus physiologique

possible, toujours dans le but de

prévenir les complications dégé-

nératives. Au demeurant, celles-ci

nécessitent une approche théra-

peutique spécifique incluant anti-

hypertenseurs, néphro-protecteurs

(comme les inhibiteurs de l’en-

zyme de conversion ou les anta-

gonistes de l’angiotensine II),

antiagrégants plaquettaires et hy-

polipémiants. Dans ce dernier do-

maine, les inhibiteurs de l’HMG-

COA réductase (les “statines”) ont

démontré, dans de nombreuses

études prospectives, leur effica-

cité dans la prévention des acci-

dents cardiovasculaires chez les

diabétiques. Les progrès obtenus

dans le domaine des greffes de

cellules ß pancréatiques sont in-

discutables, mais les possibilités

restent à ce jour limitées aux dia-

bètes de type 1 incontrôlables par

les autres méthodes thérapeu-

tiques. Le reconditionnement de

cellules souches en cellules insuli-

nosécrétrices est d’un avenir pro-

metteur, mais est encore du

domaine de la recherche.

Détection précoce

Dans l’immédiat, la meilleure

approche reste donc celle d’une

détection précoce du diabète,

d’une éducation du patient,

étape où le rôle de l’infirmière

est essentiel, et d’une optimisa-

tion de l’équilibre glycémique à

l’aide de la diététique, de la pro-

motion de l’exercice physique et

des médications stimulant ou

mimant la sécrétion d’insuline

et/ou luttant contre l’insulinoré-

sistance. Il s’agit là, en effet, d’un

facteur pathogène majeur dans

l’apparition des complications. Si

les progrès dans les thérapeu-

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 59 • novembre 2004

tiques du diabète avéré sont

considérables, le meilleur traite-

ment en reste la prévention

(ainsi que celle de ses complica-

tions) associée aux efforts d’édu-

cation à la santé. L’éducation et la

responsabilisation des patients

sont dans ce domaine des fac-

teurs essentiels. Une telle poli-

tique devrait, à terme, porter ses

fruits.

Pr Jean-Marc Kuhn

rédacteur en chef de Métabolismes,

Hormones, Diabètes et Nutrition

Service d’endocrinologie, diabète et maladies

métaboliques, CHU Rouen.

Infos ...

Les îlots de

Langerhans

En 1869, Paul

Langerhans décrivit

les îlots qui portent

son nom et qui

sécrètent l’insuline.

À cette époque,

on n’avait pas

encore individualisé

l’insuline

et on disait :

“Le diabétique,

s’il ne se soigne pas,

sera emporté

par la tuberculose ;

s’il se soigne,

il succombera au

coma

acétonémique.”

Source Alfediam

DOSSIER

18

>>

>> DOSSIER

Un peu d’histoire

Susruta, dès l’Antiquité, évoquait

ce qu’il appelait : “l’urine de

miel, cette maladie qui frappe

les riches... le malade maigrit, se

fatigue, la soif est importante,

les mictions nombreuses. Les

fourmis s’attroupent autour de

l’urine, les infections sont fré-

quentes”.

Au cours des siècles, on comprit

que le pancréas était l’organe

nécessaire pour la régulation de

la glycémie.

En 1855, Eduard von Jaeger

décrivit une rétinopathie diabé-

tique et en fit le dessin ; on y

voit des exsudats et des hémor-

ragies. Le développement de

l’ophtalmoscope permit l’essor

de l’examen du fond d’œil du dia-

bétique.

Avec l’utilisation de l’insuline en

1923 par Banting et Best, qui

leur valut le prix Nobel, le traite-

ment du diabète s’améliora

nettement à compter de cette

date.

Le premier vrai traitement de la

rétinopathie diabétique (RD) fut

fait par Meyer-Schwickerath

dans les années soixante, par

photocoagulation. L’introduction

de l’angiographie fluorescéi-

nique permit de mieux définir

les stratégies thérapeutiques.

Source Alfediam

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 59 • novembre 2004

Le diabète prélève une part

toujours plus importante

des budgets nationaux de

la santé alors que le nombre de

ceux qui en sont atteints aug-

mente partout dans le monde. Or,

en l’absence de prévention pri-

maire, l’épidémie de diabète va

continuer de s’étendre. En 1985,

on estimait à 30 millions le nom-

bre des diabétiques dans le mon-

de. En 1995, il était monté à

135 millions et, selon les der-

nières estimations de l’OMS, il

était de 177 millions en 2000 ; il

devrait atteindre au moins les

300 millions d’ici à 2025. Le

nombre de décès attribués au

diabète a été estimé à un peu

plus de 800 000, mais on sait

depuis longtemps que ce chiffre a

été largement sous-estimé. En

réalité, il est plus probable qu’il se

situe aux alentours de 4 millions

de morts par an, soit 9 % de la

mortalité totale. La plupart de ces

décès se produisent à un âge pré-

maturé où les personnes sont

encore économiquement actives

dans la société.

Les différents coûts

Les coûts du diabète ne sont pas

seulement d’ordre financier. Ils se

mesurent d’abord en souffrances,

inconfort, anxiété et autres désa-

gréments diminuant la qualité de

vie. Ainsi, le diabétique peut

devoir renoncer à certaines activi-

tés pour se faire soigner, faire

l’objet de mesures discrimina-

toires à son travail, avoir davan-

tage de difficultés à trouver un

emploi et voir sa vie profession-

nelle abrégée en raison des com-

plications entraînant des incapaci-

tés prématurées, voire la mort.

Les relations sociales, les loisirs, la

mobilité peuvent aussi être entra-

vés. Enfin, le traitement du dia-

bète, notamment l’injection d’in-

suline et les contrôles, peut

demander beaucoup de temps et

entraîner des désagréments et de

l’inconfort.

En ce qui concerne les coûts

matériels proprement dits, on

peut distinguer les coûts directs et

les coûts indirects. Les coûts

directs atteignent en premier les

malades et leurs familles. Ce sont,

entre autres, ceux des soins mé-

dicaux, des médicaments, de l’in-

suline et autres dispositifs. À cela

peut s’ajouter, par exemple, un

relèvement des cotisations d’as-

surance vie et d’assurance auto-

mobile.

En second lieu, pour l’Assurance

maladie, les coûts directs englo-

bent ceux des services hospita-

liers et des prestations médicales,

des examens de laboratoire et de

la prise en charge quotidienne

(insuline, seringues, agents hypo-

glycémiants administrés par voie

orale, analyses de sang, etc.). Ils

deviennent extrêmement élevés

quand il s’agit d’hospitalisations

de longue durée nécessaires au

traitement des complications.

Dans la plupart des pays, les hos-

pitalisations pour les complica-

tions à long terme (accidents vas-

culaires cardiaques ou cérébraux,

insuffisance rénale, pathologies

des membres inférieurs) repré-

sentent le poste le plus important

de dépenses relatives au diabète.

Certains coûts dits indirects sont

induits par la diminution de la

productivité. En effet, certains dia-

bétiques ne sont plus en mesure

de travailler ou, du moins, de tra-

vailler aussi efficacement qu’avant

leur maladie. D’où les congés

maladie, les incapacités, les mises

à la retraite anticipée et les décès

prématurés liés au diabète, etc.

Il n’est certes pas facile d’estimer

les coûts de cette perte de pro-

ductivité pour la société, mais ils

existent.

La prévention

Pourtant, en diagnostiquant rapi-

dement le diabète, en informant

efficacement les patients et les

professionnels et en assurant des

soins globaux sur le long terme,

les complications du diabète qui

en sont les causes pourraient

régresser.

Par ailleurs, une prévention effi-

cace passe par celle de l’appari-

tion du diabète lui-même (pré-

vention primaire) et, à défaut, par

celle de ses conséquences immé-

diates ou à plus longue échéance

(prévention secondaire).

La prévention primaire concerne

les modifications du mode de vie

(régime alimentaire approprié et

augmentation de l’activité phy-

sique, avec la baisse de poids qui

en résulte) et les programmes

éducatifs continus, qui, en outre,

ont des effets sur l’obésité, les

maladies cardiovasculaires et cer-

tains cancers.

La prévention secondaire repose,

entre autres, sur le dépistage, la

prévention et le traitement pré-

coces. Le traitement de l’hyper-

tension artérielle et de l’hyperlipé-

mie ainsi que le contrôle de la

glycémie peuvent réduire sensi-

blement le risque de complica-

>>

>> DOSSIER

Le diabète est une maladie redoutable par ses complications. Celles-ci comprennent

notamment la rétinopathie diabétique, l’insuffisance rénale, les cardiopathies, la neu-

ropathie diabétique, l’ulcération des pieds et l’amputation. La maladie, considérée

comme une épidémie mondiale, requiert à elle seule environ 8 % en moyenne du budget

total de la santé des pays développés.

Poids économique et social

Des coûts difficiles à chiffrer, mais réels

DIABÈTE

19

tions et ralentir leur évolution

dans toutes les formes de dia-

bète. Des soins appropriés des

pieds permettent d’obtenir une

diminution de la fréquence et de

la durée des hospitalisations, et

de réduire notablement l’inci-

dence des amputations.

Le dépistage et le traitement pré-

coces des rétinopathies permet-

tent d’éviter la cécité. Le traite-

ment de la protéinurie est une

autre mesure qui permet de pré-

venir ou de ralentir la progression

vers l’insuffisance rénale. Les

mesures visant à diminuer la

consommation de tabac contri-

buent également à la prise en

charge du diabète. Par exemple,

on a établi que le tabagisme

associé à un mauvais contrôle de

la glycémie a une forte relation de

cause à effet avec l’hypertension

et les cardiopathies chez les dia-

bétiques, comme chez les non-

diabétiques d’ailleurs.

Lorsqu’on parle de diabète, il s’agit

principalement du diabète sucré.

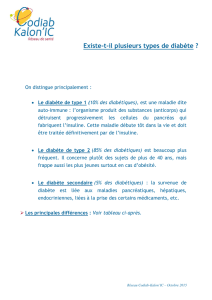

Le diabète de type 1

Avec 10 % des cas, le diabète de

type 1, ou insulinodépendant, est

beaucoup moins fréquent que le

diabète de type 2. Il touche essen-

tiellement le sujet jeune et reste

très contraignant. Seules des injec-

tions quotidiennes d’insuline faites

au bon moment en utilisant un

lecteur de glycémie pour évaluer le

taux de sucre dans le sang permet-

tent de contrôler la maladie, sans

toutefois la guérir. Le diabète de

type 1 est provoqué par l’autodes-

truction des cellules bêta situées

dans le pancréas. Ces cellules sont

en fait spécialisées dans la produc-

tion de l’insuline, seule hormone

capable de faire baisser le taux de

sucre dans le sang. En cas de dia-

bète, les cellules bêta, détruites, ne

remplissent plus leur fonction.

Le diabète de type 2

Diabète non insulinodépendant,

le diabète de type 2 est le plus

courant et le plus préoccupant

aujourd’hui. Il apparaît générale-

ment vers l’âge de quarante ans

et touche souvent les personnes

qui ont une histoire familiale de

diabète ou qui souffrent d’obé-

sité. Cependant, son apparition

est encore souvent fortuite, alors

qu’il a déjà commencé sournoise-

ment et lentement son œuvre de

détérioration. On estime que près

de la moitié des personnes qui

souffrent de ce type de diabète

ne sont pas diagnostiquées.

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 59 • novembre 2004

Dans ce type de diabète, l’insu-

line produite par le pancréas est

insuffisante ou, si elle est suffi-

sante, l’organisme est incapable

de s’en servir pour métaboliser

le sucre. Si l’on ne connaît pas

les mécanismes en cause on

croit cependant que des antécé-

dents génétiques jouent un

rôle.

ALP

Infos ...

Contrôler

sa glycémie

Les diabétiques

de type 2 peuvent

habituellement

contrôler leur taux

de glycémie

en suivant

un régime

alimentaire

spécifique

et en adoptant

un programme

régulier d’activité

physique.

Lorsque ces mesures

s’avèrent

insuffisantes,

on aura recours

à des médicaments

oraux qui ont

pour effet

de stimuler

la production

d’insuline

ou d’augmenter

son absorption.

DOSSIER

20

>>

>> DOSSIER

Petit lexique

• Acido-cétose : carence en insuline provoquant un accroissement du cata-

bolisme lipidique aboutissant à la formation d’acides gras libres, favorisant la

synthèse des corps cétoniques. Terme ultime de la décompensation métabo-

lique du diabète sucré.

• ADO

– Sulfamides hypoglycémiants : stimulent la sécrétion d’insuline basale et

induite par le glucose. Potentialisent le transport de l’insuline et le stockage

du glucose.

– Biguanides : potentialisent l’action de l’insuline au niveau des cellules

cibles (foie et muscle). Réduisent la néoglucogénèse hépatique et l’absorp-

tion intestinale des glucides.

– Inhibiteurs de l’α-glucosidase : inhibent le dernier stade de la digestion des

sucres.

– Glinides : stimulent la sécrétion d’insuline induite par le glucose.

– Thiazolidinediones : potentialisent la sensibilité à l’insuline.

• Coma hyperosmolaire : survient le plus souvent chez un sujet âgé à l’oc-

casion d’une déshydratation.

• Microangiopathie : altération de la paroi des microvaisseaux et du conte-

nue vasculaire, les organes touchés sont la rétine et le rein.

• Macroangiopathie : athérosclérose qui peut atteindre tous les vaisseaux.

• Neuropathie : atteinte des systèmes nerveux périphériques, plus rarement

atteinte du système végétatif.

• Diététique : il est primordial quel que soit le type de diabète, de :

– contrôler son poids en assurant un apport nutritionnel équilibré et adapté ;

– éviter ou minimiser les fluctuations glycémiques ;

– participer au contrôle des facteurs de risques cardio-vasculaires ;

– aider à réduire l’évolution de certaines complications microvasculaires.

• Éducation : fondamentale car la prévention des complications aiguës et

chroniques dépend de la compréhension de la pathologie.

• HbA1c (Hémoglobine glycosylée) : pourcentage de fixation du glucose

sur l’hémoglobine, elle reflète la moyenne des glycémies sur les 2 à 3 der-

niers mois (N : 4-6 %).

• Hypoglycémie : complication aiguë la plus fréquente, glycémie < 0,60 g/l

(3,3 mmol) :

– Signes cliniques : modification du comportement, sueurs, troubles visuels,

tremblements, fringales...

• Syndrome X : Hypertension artérielle, Hyperglycémie, Hyperinsulinisme,

Insulino-résistance, Dyslipidémie.

• Syndrome cardinal : polyurie, polydipsie, polyphagie, amaigrissement.

• Insulinothérapie : de nombreuses techniques de traitement sont utilisées,

qui visent toutes à concilier confort et efficacité. Il n’existe pas de technique

idéale pour tous les diabétiques mais une certaine technique pour un diabé-

tique donné.

La répartition de l’insulinothérapie doit être étudiée pour respecter les

besoins théoriques totaux, en fonction de l’activité physique, de l’alimenta-

tion, et du rythme de vie.

Source Alfediam

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 59 • novembre 2004

L’ un des enjeux majeurs

des années à venir est

de répondre à la forte

augmentation de la prévalence

du diabète de type 2 et de com-

bler les insuffisances de la prise

en charge de cette pathologie :

retards diagnostiques, irrégularité

du suivi, fréquence des complica-

tions, sous-estimation du poten-

tiel évolutif de la maladie.

Surveiller l’équilibre

glycémique

Les bénéfices liés à une prise en

charge intensive de l’équilibre gly-

cémique et des autres facteurs de

risque cardiovasculaire (HTA, dys-

lipidémies, tabagisme) sont dé-

montrés. Comme le montrent

des grandes études d’intervention

dans le diabète, une baisse de

1 % de l’hémoglobine glyquée

permet une réduction de 25 %

des complications microvascu-

laires. Force est de constater que

le diabète apparaît comme une

défaillance insulinosécrétoire pro-

gressive et que cet épuisement

semble inexorable, quel que soit

le mode thérapeutique. Le pan-

créas est le coupable désigné.

Mais il faut savoir que les pre-

mières manifestations biologiques

remontent à bien avant l’appari-

tion du diabète. Elles sont asso-

ciées à l’insulinorésistance, laquel

-

le impose des besoins accrus en

insuline auxquels le pancréas

n’arrive pas à faire face. En re-

vanche, un sujet obèse sans ano-

malie du pancréas (on peut être

obèse sans être diabétique) ré-

pondra par une hyperinsulinémie

permettant de maintenir l’homéo-

stasie glycémique. Les causes de

cette insulinodéficience progres-

sive restent débattues (gènes can-

didats, sédentarité). Cette ano-

malie du pancréas est d’abord de

nature fonctionnelle, au moins

pendant un certain temps. L’hyper

-

glycémie chronique intervient par

un mécanisme de glucotoxicité

au niveau des cellules bêta des

îlots de Langerhans, et on s’est

aperçu plus récemment que ces

derniers peuvent aussi être la

cible des acides gras circulants

(lipotoxicité). D’où l’aggravation

de la défaillance des cellules bêta.

Il existe aussi une anomalie orga-

nique de la sécrétion d’insuline

dans le diabète de type 2, à savoir

une diminution de 20 à 40 % de

la masse des îlots de Langerhans.

Cependant, on ignore quand

celle-ci apparaît dans l’histoire

évolutive du diabète.

Régime et activité physique

Rappelons que le traitement du

diabète débute toujours par 4 à

6 mois d’un régime visant à amé-

liorer l’équilibre alimentaire et par

l’augmentation de l’activité phy-

sique. La contraction musculaire

augmente l’utilisation du glucose

et, à plus long terme, améliore la

sensibilité à l’insuline. Si ces me-

sures sont insuffisantes, l’Anaes

propose le schéma d’empilement

des médicaments, en commen-

çant par un seul médicament,

avec comme objectif idéal une

hémoglobine glyquée (HbA1c) à

6,5 %, et à 7 % chez les plus de

60 ans. Les chiffres supérieurs à

ces valeurs justifient le passage à

une bithérapie, qui s’impose si

l’HbA1c est supérieure ou égale à

8 % ; la décision est laissée au au

prescripteur sur la base du rap-

port bénéfice/risque lorsque

l’HbA1c se situe entre 6,5 et 8 %.

À noter que l’HbA1c doit être

dosée tous les 3 à 4 mois afin de

vérifier si le diabète est suffisam-

ment contrôlé par le traitement et

si le patient bénéficie d’une pré-

vention des complications de

micro- et de macroangiopathie.

En cas d’échec de la bithérapie à

doses maximales (association gli-

benclamide 15 mg + metformine

2 550 mg), l’insulinothérapie doit

être discutée. Selon le Dr S. Jac-

queminet, le niveau d’HbA1c dé-

finissant l’échec thérapeutique

des hypoglycémiants oraux a été

fixé arbitrairement à 8 %. Toute-

fois, il semble plus cohérent de le

fixer à 7 %, ce qui correspond à

une glycémie moyenne de 1,50 à

1,60 g/l. Concernant les deux

études portant sur la trithérapie

(metformine + sulfamide glitazo-

ne),

le bénéfice est apparu

variable en fonction de la capacité

insulino-sécrétoire résiduelle : si

cette dernière est trop faible, il ne

faut pas retarder l’heure de l’insu-

linothérapie.

De même, aux yeux du Dr S. Jac-

queminet, les recommandations

de l’Anaes sont dépassées quant

au choix de la metformine à partir

d’un index de masse corporelle

supérieur à 28, car ce médica-

ment devrait être conseillé dès

qu’il existe une surcharge pondé-

rale (soit un index de masse cor-

porelle supérieur ou égal à 25).

En outre, il a été démontré que le

bénéfice par l’augmentation des

sulfamides aux doses maximales

est très inférieur à celui noté

avec l’association à la metfor

mine.

>>

>> DOSSIER

Actuellement, en France, on compte environ 2 millions de diabétiques de type 2 connus,

avec une augmentation annuelle de 3 %. On attend que la nouvelle stratégie thérapeu-

tique basée sur la physiopathologie fasse ses preuves, tant au niveau de la défaillance

insulinosécrétoire progressive qu’en ce qui concerne le bénéfice cardiovasculaire de

l’insuline et des glitazones.

Diabète de type 2

De nouvelles stratégies thérapeutiques

DIABÈTE

21

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%