Mise au point sur l’évaluation psychiatriques chez les patients adultes

152 | La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XI - n° 4 - juillet-août 2008

RECOMMANDATIONS

Messages

clés

Les recommandations, résumées sous la forme de messages clés, sont consultables

dans leur entier sur le site : www.afssaps.sante.fr

Mise au point sur l’évaluation

et la prise en charge des troubles

psychiatriques chez les patients adultes

infectés par le virus de l’hépatite C

traités par (PEG) interféron alfa et ribavirine

Une collaboration étroite entre les différents

acteurs impliqués dans le suivi du patient

infecté par le VHC (hépatologue, infec-

tiologue, psychiatre, médecin traitant, addicto-

logue,…) est indispensable avant même l’initiation

du traitement anti-hépatite C et doit se poursuivre

tout au long du traitement et dans les mois qui

suivent son arrêt.

Avant l’initiation

du traitement anti-hépatite C

L’instauration d’un traitement anti-hépatite C

➤

n’est généralement pas une urgence. Aussi, il est

important de prendre le temps nécessaire pour

établir un bilan psychiatrique du patient et identi-

fier les situations pour lesquelles un avis spécialisé

est nécessaire.

Il est recommandé de demander l’avis d’un

➤

psychiatre en cas :

d’antécédent de trouble psychiatrique ayant •

nécessité l’hospitalisation du patient ou une

consultation spécialisée ;

de traitement par thymorégulateur ou anti-

•

psychotique dans l’année écoulée ;

d’antécédent de troubles psychiatriques lors •

d’un traitement antérieur par interféron alfa ;

de mise en évidence d’un épisode dépressif

•

caractérisé, d’un risque suicidaire, d’un trouble

bipolaire et/ou d’un trouble du comportement

actuel(s).

Il est recommandé de demander l’avis d’un réfé-

➤

rent en addictologie pour les patients présentant un

usage de drogues actuel ou dans l’année écoulée.

L’état psychiatrique du patient doit être stabilisé

➤

avant la mise en route du traitement anti-hépatite C.

Le patient et son entourage doivent être informés

➤

des risques liés au traitement.

Pendant le traitement

anti-hépatite C

Il est recommandé de contacter rapidement un ➤

psychiatre en cas de :

verbalisation d’idées suicidaires ; •

manifestations d’agressivité envers l’entourage

•

ou troubles significatifs du comportement ;

présence de signes (hypo)maniaques (euphorie,

•

agitation excessive) ;

persistance et/ou aggravation de symptômes

•

dépressifs ;

en cas de demande spontanée du patient •

et de manière générale dès qu’il existe un

•

doute.

Il est recommandé de contacter rapidement un ➤

référent en addictologie en cas de prise de drogues

et/ou de déstabilisation du traitement substitutif

aux opiacés, voire une augmentation des besoins

en anxiolytiques.

En cas d’effets indésirables psychiatriques

➤

sévères, la poursuite du traitement anti-hépatite C

doit être réévaluée conjointement par l’hépatologue

et le psychiatre. Une diminution des posologies de

l’interféron alfa n’est pas recommandée.

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XI - n° 4 - juillet-août 2008 | 153

RECOMMANDATIONS

La survenue de troubles du comportement

➤

(irri-

tabilité, impulsivité, agressivité, hyperémotivité)

doit faire rechercher la présence d’autres troubles

psychiatriques associés, notamment un épisode

maniaque ou hypomaniaque et/ou la consommation

concomitante de drogues qui pourraient justifier la

demande d’un avis spécialisé.

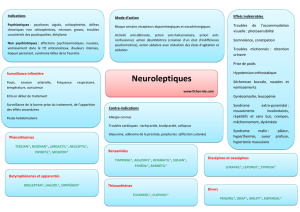

Dans le traitement des épisodes dépressifs

➤

modérés à sévères, il est préférable d‘utiliser en

première intention un inhibiteur sélectif de la recap-

ture de la sérotonine (ISRS) ou inhibiteur de la recap-

ture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNa).

Pour le traitement des épisodes (hypo)maniaques,

les sels de lithium sont à privilégier.

Après le traitement

anti-hépatite C

Des manifestations psychiatriques ont été

➤

rapportées plusieurs mois après l’arrêt du trai-

tement anti-hépatite C. La surveillance de l’état

psychiatrique du patient doit donc se poursuivre

après l’arrêt du traitement anti-hépatite C. Le

patient, son médecin traitant et son entourage

doivent être informés de la possibilité de survenue

ou d’aggravation de troubles psychiatriques même

après l’arrêt du traitement anti-hépatite C et de la

nécessité de consulter rapidement si de tels troubles

sont observés.

Actualités recherche rédigée par le Dr M. Chamaillard, inserm U801, CHRU Lille

Coup de projecteur sur les mécanismes

cancérigènes associés aux MICI

Chaque année dans le monde, environ un million de cas de cancer colorectal sont diagnos-

tiqués. Dans ce contexte, l’inflammation chronique de la muqueuse gastro-intestinale est

apparue comme l’un des facteurs de risque majeurs – près de 5 % des patients atteints de

rectocolite hémorragique développent un cancer du côlon. Une colectomie préventive est

désormais réalisée dans plus de 30 % des cas de rectocolite hémorragique. Une des problé-

matiques principales consiste donc en l’identification des patients susceptibles de développer

des cancers colorectaux associés à une maladie inflammatoire chronique. Une équipe de

chercheurs américains du Massachusetts Institute of Technology vient d’identifier un nouveau

suppresseur de tumeurs, l’alkyladenine ADN glycosylase (AAG). Surexprimé au niveau de

la muqueuse colique de patients atteints de rectocolite hémorragique, la molécule AAG

participe au système de réparation des dommages de l’ADN en excisant les bases altérées

en réponse à un stress cellulaire. En utilisant un modèle expérimental de cancer colorectal

chez la souris, les auteurs ont démontré que la progression, et non l’initiation, des adénomes

associés à des lésions inflammatoires est significativement augmentée chez les animaux

dépourvus d’AAG en comparaison avec des animaux contrôles. Dans un modèle expérimental

de colite, les auteurs ont précisé que l’absence d’AAG est corrélée au développement de

lésions épithéliales intestinales plus sévères et à l’accumulation de bases endommagées

responsables de mutations au niveau de l’ADN du côlon, tout particulièrement au niveau

de l’oncogène CTNNB1. L’infection chronique par Helicobacter pylori – agent infectieux

responsable de cancers gastriques chez l’homme – entraîne également des lésions gastriques

plus sévères chez les animaux déficients pour la molécule AAG que chez les souris contrôles.

En revanche, en l’absence d’inflammation intestinale, aucun rôle protecteur sur la formation

de lésions précancéreuses et d’adénomes du côlon n’a pu être mis en évidence. En conclu-

sion, ces données démontrent que la réparation des lésions de l’ADN causées par une

inflammation chronique est une étape clé de la protection contre la carcinogenèse du côlon

des patients atteints de MICI.

Commentaire

An de sensibiliser les cellules tumorales, la surex-

pression de la glycosylase AAG semble donc être

une approche thérapeutique prometteuse dans le

cancer du côlon associé aux MICI. De nouvelles

études chez l’animal sont désormais attendues

pour tester cette hypothèse avant d’envisager des

essais cliniques chez l’homme.

Référence bibliographique

Meira LB, Bugni JM, Green SL et al. DNA damage induced by

chronic inflammation contributes to colon carcinogenesis

in mice. J Clin Invest 2008;118(7):2516-25.

1

/

2

100%