L Renforcer la prévention du tabagisme dans les soins en cancérologie

102 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVII - n° 3 - mai-juin 2014

ONCO-PNEUMOLOGIE

Renforcer la prévention

du tabagisme dans les soins

en cancérologie

Investigate the tobacco prevention field in cancer care

J. Gaillot de Saintignon*, A. Deutsch*

* Département de prévention,

Institut national du cancer, Boulogne-

Billancourt.

L

e tabac est le premier facteur de risque de

cancer, responsable de plus de 30 % des décès

par cancer, soit 44 000 décès chaque année. La

consommation de tabac est également associée à

une moins bonne réponse aux traitements du cancer,

à un risque accru de second cancer primitif, à une

augmentation de la toxicité des traitements et à

une dégradation de la qualité de vie des patients.

La survenue d’un cancer est décrite, par ailleurs,

comme un moment propice aux changements de

comportements. Ainsi, une démarche de sensibilisa-

tion et d’accompagnement volontariste à l’arrêt du

tabac après un diagnostic de cancer est nécessaire.

Le Programme national de réduction du tabagisme,

annoncé dans le cadre du Plan cancer 2014-2019,

a notamment comme objectif de mieux impliquer

les professionnels de la santé dans l’accompagne-

ment à l’arrêt de leurs patients. Il propose, pour les

patients atteints de cancer, le triplement du forfait

de remboursement des substituts nicotiniques, soit

150 € par an. Cela marque le positionnement fort

que l’arrêt du tabac doit avoir dans les soins, et plus

particulièrement en cancérologie.

L’arrêt du tabac pour améliorer

le traitement des patients

atteints de cancer

Les progrès réalisés dans le diagnostic et les traite-

ments ont permis d’accroître, pour un grand nombre

de cancers, les chances de survie des patients. La

prise en charge des cancers n’est ainsi plus restreinte

à la phase aiguë du traitement. Elle considère désor-

mais les spécificités de la tumeur et du patient,

qui peuvent avoir un impact sur la réussite et les

complications des traitements. Dans ce sens, de plus

en plus d’études montrent que la poursuite de la

consommation de tabac est associée à la diminution

de l’efficacité de certains traitements, à l’augmen-

tation des effets indésirables et du risque de second

cancer primitif et à une dégradation de la qualité

de vie des patients. Ainsi, l’arrêt du tabac doit être

recherché après le diagnostic d’un cancer (1). Le

rapport Identifier et prévenir les risques de second

cancer primitif chez l’adulte, publié en décembre

2013 par l’Institut national du cancer (INCa), met

en évidence l’implication du tabac dans la survenue

d’une proportion importante de seconds cancers

primitifs, par son action cancérogène directe, mais

aussi indirecte, via son interaction avec certains

traitements anticancéreux (2). Une augmenta-

tion du risque de cancer du poumon radio-induit

est observée chez les patientes fumeuses traitées

pour un cancer du sein, ainsi que chez les patients

fumeurs traités pour un lymphome hodgkinien (3, 4).

Le risque de cancer du poumon chez les femmes

traitées par irradiation pour un cancer du sein est

trois fois plus élevé pour le poumon ipsilatéral que

pour l’autre poumon lorsque celles-ci sont fumeuses.

De plus, plusieurs études portant sur des patients

atteints de cancer du poumon et de la sphère ORL

montrent que le fait de continuer à fumer augmente

le risque de second cancer primitif tandis que l’arrêt

semble pouvoir le diminuer (5, 6). D’autres études

décrivent, chez les patients atteints de cancer, des

effets du tabagisme sur le risque de récidive et sur la

mortalité (7), l’augmentation des complications péri-

et postopératoires (8), et une plus grande susceptibi-

lité aux effets indésirables des traitements, telles les

cardiomyopathies après la prise d’anthracyclines (9)

ou les mucites après une radiothérapie (10). L’Ame-

rican Society of Clinical Oncology (ASCO

®

) a publié,

en 2012, un guide à l’intention des oncologues pour

faciliter leur implication dans l’arrêt du tabagisme

des patients (11). Ce guide présente les effets de

la consommation de tabac selon le type de traite-

ment utilisé (tableau I). La diversité des effets du

tabac observés chez les patients atteints de cancer

Le présent article est publié

parl’Institut national ducancer,

quiendétient les droits.

Saréutilisation est possible dèslors

qu’elle entre dans le champ

d’application de la loi n°78-753

du17juillet 1978 et qu’elle en

respecte les conditions (absence

d’altération, de dénaturation

desonsens etmention de lasource

etde la date desa dernière

miseàjour éventuelle).

La Lettre du Pneumologue • Vol. XVII - n° 3 - mai-juin 2014 | 103

Points forts

»Le tabac est la première cause de mortalité évitable en France, responsable de plus de 30 % des décès

par cancer.

»La consommation de tabac est associée, après un diagnostic de cancer, à une moins bonne réponse au

traitement, à un risque accru de second cancer primitif, à une aggravation des effets indésirables destrai-

tements et à une dégradation de la qualité de vie des patients.

»

Il est important de systématiser l'aide à l'arrêt du tabac dans le cadre de la prise en charge des patients

atteints de cancer.

»

L’implication des professionnels de la cancérologie dans la prévention du tabagisme ne s’arrête pas

aux interventions auprès de leurs patients. Ils ont la légitimité nécessaire, en raison du poids de ce facteur

dans la mortalité due au cancer, pour être de véritables porte-parole de la lutte contre le tabac.

Mots-clés

Tabac

Patients atteints

decancer

Arrêt du tabac

Professionnels

delasanté

Highlights

»

Tobacco is the leading

preventable cause of death

in France, responsible for over

30% of cancer deaths.

»

Tobacco use is associated,

after diagnosis of cancer, with

a poorer response to treatment,

an increased risk of second

primary cancers, a worsening

of side effects of therapy and

a degradation of the quality of

life of patients.

»

It is important to systema-

tize the support of cessation

included in the care of cancer

patients.

»

The involvement of profes-

sionals in cancer prevention

of smoking does not stop at

an intervention with their

patients. They are legitimate,

by the weight that this factor

represents in cancer mortality,

to be true spokespersons in the

tobacco control.

Keywords

Smoking

Cancer survivors

Tobacco cessation

Health providers

souligne que l’arrêt du tabac représente un enjeu

pour l’ensemble des patients et pas seulement pour

ceux qui sont atteints d’un cancer dont l’étiologie

tabagique forte est bien établie (poumon, ORL).

Les patients atteints de cancer

sont demandeurs d’aide pour

modifier leurs comportements

L’annonce du diagnostic d’un cancer apparaît, selon

la littérature anglo-saxonne, comme un élément

clef de la motivation pour l’arrêt du tabac chez un

grand nombre de patients. Près de 30 à 60 % des

patients arrêtent spontanément de fumer après le

diagnostic d’un cancer ou pendant les traitements.

Et, parmi ceux qui continuent à fumer, la plupart

semblent fréquemment désirer réduire ou arrêter

leur consommation et ressentent le besoin d’être

aidés pour y parvenir (12). Une synthèse bibliogra-

phique sur le sujet montre que certains facteurs

renforcent la motivation du patient atteint de

cancer, comme le fait d’être atteint d’un cancer

connu pour être principalement lié au tabagisme

(cancer du poumon ou ORL, versus cancer du sein),

la gravité de la maladie et la lourdeur des traite-

ments administrés (radiothérapie/chimiothérapie

versus chirurgie seule). Les périodes d’hospitalisa-

tion ainsi que l’annonce du diagnostic constituent

des moments propices au renforcement de la

motivation du patient. Pourtant, le sevrage taba-

gique est souvent perçu par les soignants comme

une privation inutile de l’un des seuls plaisirs qu’il

reste aux patients atteints de cancer. D’une façon

générale, on observe que l’importance que l’onco-

logue apporte aux messages de prévention est un

élément déterminant dans l’adhésion des patients

aux recommandations (11-13). Les patients atteints

de cancer peuvent être très différents vis-à-vis de

leur dépendance au tabac et de la représentation

qu’ils ont des effets du tabac sur leur santé. L’accom-

pagnement à l’arrêt peut ainsi aller de la délivrance

d’un simple message de sensibilisation à l’orientation

vers des spécialistes du sevrage. Ces derniers seront

à même d’adapter la prise en charge de l’arrêt du

tabac en fonction des spécificités de chaque patient,

en anticipant les possibles coaddictions, le risque de

dépression, les effets indésirables des traitements

L’Institut national du cancer (INCa) est l’agence sani-

taire et scientifique de l’État chargée de coordonner les

actions de lutte contre le cancer.

Créé par la loi de santé publique du 9 août 2004, il est placé

sous la tutelle conjointe du ministère des Affaires sociales

et de la Santé et du ministère de l’Éducation nationale,

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

L’INCa a pour ambition de jouer un rôle d’accélérateur de

progrès au service des personnes malades, de leurs proches,

des usagers du système de santé, de la population générale,

des professionnels de la santé, des chercheurs, des experts et

des décideurs. Ses missions sont de :

➤coordonner les actions de lutte contre le cancer ;

➤

initier et soutenir des projets de recherche et l’innovation

médicale, technologique et organisationnelle ;

➤

agir sur l’organisation des dépistages, des soins et de

la recherche ;

➤

produire des expertises sous forme de recommandations

nationales, de référentiels, de rapports et d’avis ;

➤produire, analyser et évaluer des données dans tous les

domaines de la cancérologie ;

➤

favoriser l’appropriation des connaissances et des bonnes

pratiques par les différents publics.

Retrouvez les publications de l’INCa sur www.e-cancer.fr

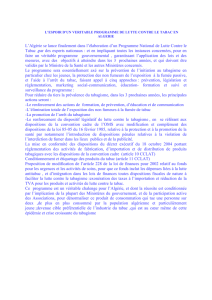

Tableau I. Effets du tabagisme selon les traitements du cancer (11).

Chirurgie Radiothérapie Chimiothérapie

• Augmentation des complications

del’anesthésie générale

• Augmentation du risque

decomplications sévères pulmonaires

•Effets délétères sur la cicatrisation :

– compromet la circulation sanguine

capillaire

–augmente la vasoconstriction

–augmente le risque d’infection

•Réduit l’efcacité des traitements

• Augmente la toxicité et les effets

indésirables :

–xérostomie

–perte du goût

–pneumonie

–nécrose des tissus mous et osseux

–mauvaise qualité de la voix

• Potentielle exacerbation des effets

indésirables, incluant :

–immunosuppression

–perte de poids

–fatigue

–toxicités cardiaque et pulmonaire

• Augmentation de l’incidence

desinfections

104 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVII - n° 3 - mai-juin 2014

ONCO-PNEUMOLOGIE Renforcer la prévention dutabagisme dans les soins encancérologie

anticancéreux, etc. (14). Le Plan cancer 2003-2007

a permis l’ouverture de nombreuses consultations de

tabacologie sur le territoire. Tous les départements

disposent depuis 2004 d’au moins une consultation

hospitalière de tabacologie.

Systématiser le repérage

de l’addiction au tabac

et l’accompagnement

à l’arrêt pour tous les patients

atteints de cancer

La Haute Autorité de santé (HAS), dans ses nouvelles

recommandations de bonne pratique publiées en

2013, invite tous les professionnels de la santé, dont

les cancérologues, à interroger systématiquement

leurs patients sur leur consommation de tabac et à

conseiller l’arrêt à tous leurs patients fumeurs (15).

En effet, il existe toujours un bénéfice à l’arrêt du

tabac, quel que soit l’âge, et ce gain se révèle d’au-

tant plus important que le sevrage tabagique est

plus précoce. Arrêter de fumer à 40 ans augmente

l’espérance de vie de 7 ans ; arrêter à 50 ans, de

4 ans, et arrêter à 60 ans, de 3 ans. Dans ce sens,

la HAS préconise l’utilisation de la méthode des

5A, qui tient en 5 points qui peuvent être abordés

en 3 minutes : Ask (poser des questions), Advise

(conseiller), Assess (évaluer), Assist (aider, soutenir)

et Arrange (organiser) [tableau II]. Cette démarche

est préconisée dans de nombreux pays pour prendre

en charge le tabagisme, notamment dans les recom-

mandations américaines de 2008 (16). Les mesures

annoncées dans le Plan cancer 2014-2019 devront

également faciliter le repérage et la prise en charge

de la consommation de tabac des patients suivant un

parcours de prise en charge en cancérologie. Le statut

tabagique du patient devra être renseigné dans la

fiche des réunions de concertation pluridisciplinaire

(RCP), et son suivi devra figurer dans le dossier du

patient. Le montant du forfait d’aide à l’arrêt du

tabac pour l’ensemble des patients atteints de cancer

doit passer de 50 à 150 €. Afin d’accompagner cet

engagement partagé entre tous les acteurs de la

cancérologie, l’INCa mettra à disposition un argu-

mentaire scientifique rappelant les bénéfices de

l’arrêt du tabac pour les patients atteints de cancer

(diminution du risque de second cancer, amélioration

de l’efficacité des traitements du cancer et, plus

globalement, de la survie).

Les professionnels de la santé,

porte-parole de la lutte contre

le tabac

Les professionnels de la santé ont un rôle éminent

à jouer dans la lutte antitabac. Ils jouissent de la

confiance de la population, des médias et des leaders

d’opinion, et leurs voix se font entendre dans un

vaste ensemble de cercles sociaux, économiques et

politiques. Au niveau individuel, ils peuvent édifier la

population sur les dommages de la consommation

de tabac et du tabagisme passif (17). La France doit

faire face à une consommation tabagique qui reste

encore aujourd’hui trop élevée, 1 Français âgé de 15

à 75 ans sur 3 fumant quotidiennement, soit plus

13 millions de personnes (18). Il ne faut pas consi-

dérer cette forte prévalence comme une fatalité, car

d’autres pays, comme l’Australie, le Royaume-Uni ou

les États-Unis, ont vu récemment leur consomma-

tion de tabac passer en dessous de la barre symbo-

lique des 20 %, grâce à une politique de prévention

volontariste. Une des priorités du Plan cancer 2014-

2019 est le lancement d’un programme national

de réduction du tabagisme ayant pour objectif une

diminution de 1/3 de la prévalence tabagique d’ici

à la fin du plan. Il s’agit de déployer une politique

Tableau II. Méthode des 5A pour l’aide à l’arrêt du tabagisme.

Ask about tobacco use

Interroger sur la consommation de tabac Identifier et documenter le statut tabagique

detous les patients à chaque visite

Advise to quit

Conseiller l’arrêt du tabagisme D’une manière claire, ferme et personnalisée,

proposer à chaque fumeur d’arrêter de fumer

Assess willingness

to make a quit attempt

Évaluer la motivation pour l’arrêt

dutabagisme

Demander au patient s’il envisage d’arrêter

defumer

Assist in quit attempt

Aider la tentative d’arrêt du tabagisme Pour le patient disposé à faire une tentative d’arrêt,

proposer un accompagnement et une pharmacothérapie

pour l’aider à arrêter de fumer

Arrange follow-up

Organiser le suivi de l’aide au sevrage

tabagique

Proposer des temps de suivi commençant lapremière

semaine après la date de l’arrêt

Références bibliographiques

>>>

La Lettre du Pneumologue • Vol. XVII - n° 3 - mai-juin 2014 | 105

ONCO-PNEUMOLOGIE

ambitieuse, globale et cohérente s’attachant, d’une

part, à dissuader l’entrée dans le tabagisme pour les

jeunes, et, d’autre part, à rendre plus facile l’arrêt du

tabac pour les fumeurs. Mobiliser les professionnels

de la santé dans cet effort de prévention représente

un défi important. En effet, les mesures prises ces

dernières années en France ont fait de la lutte contre

le tabac une problématique plus sociétale (exemple :

interdiction de fumer dans les lieux publics) et fiscale

(exemple : augmentation du prix du tabac) que de

santé en impliquant trop peu le corps médical et

l’ensemble des professions de la santé. Ainsi, long-

temps cantonnée à des actions menées auprès de

la population générale, la prévention du tabagisme

doit être plus systématiquement intégrée à la prise

en charge des patients. L’objectif est double : faire en

sorte que les médecins participent de façon efficace

à l’effort collectif de prévention primaire et optimiser

la prise en charge médicale de leurs patients, en

réduisant les risques de comorbidités et de morta-

lité liés au tabagisme. L’enjeu est particulièrement

important dans l’accompagnement à long terme

des patients atteints de maladies chroniques et, en

particulier, des patients atteints de cancer (14). Des

études scientifiques ont montré que la consomma-

tion de tabac des patients est fortement influencée

par les conseils reçus par leur médecin. Il a égale-

ment été montré qu’un professionnel de la santé

fumeur est moins enclin à promouvoir le sevrage

tabagique de ses patients. Il serait donc important

que la prévalence tabagique des professionnels de

la santé français rejoigne celle de leurs homologues

américains et anglais, autour de 5 %, pour faire office

de modèle auprès de la population générale (19). Les

représentants de professionnels de la santé peuvent

également devenir des leaders d’opinion permettant

d’influer sur des sujets dépassant le strict cadre de

leur pratique, à l’instar de l’Association des méde-

cins britanniques (BMA), qui, dès 1986, a appelé

de ses vœux une législation interdisant de fumer

dans les lieux publics clos, et de l’American Society

of Clinical Oncology (ASCO), qui est engagée en

première ligne dans la lutte contre le tabac. Leur

rôle dans l’adhésion de l’opinion publique à un

programme national de réduction du tabagisme

présente un vaste potentiel, largement inexploité

pour l’instant par la plupart des professionnels de la

santé. Si chaque professionnel de la santé ne peut

pas faire de la lutte antitabac le centre de son activité

professionnelle, tous peuvent et doivent exprimer

clairement l’ampleur du problème posé par le tabac,

en termes de maladies, de souffrance et de décès

prématurés, ainsi que le fardeau économique qu’il

représente pour la société, et faire connaître leur

appui à des mesures antitabac.

Conclusion

S'appuyant sur des preuves scientifiques et médi-

cales incontestables concernant le lien entre cancer

et tabac et les graves conséquences du tabagisme

en termes de morbidité et de mortalité en France,

le Plan cancer 2014-2019 fait de l’implication des

professionnels de la santé dans la prévention et la

réduction du tabagisme un enjeu majeur. Les profes-

sionnels de la santé, référents sur des questions

sanitaires auprès de leurs patients, sont appelés à

prodiguer les meilleurs conseils et à proposer un

accompagnement personnalisé pour l’arrêt du tabac.

Sans oublier une exigence d’exemplarité dans leur

propre comportement. ■

Le tabac constitue la principale cause évitable de mortalité et de morbidité dans

les pays développés. Il est responsable en France de 73 000décès chaque année,

dont 44 000 par cancers. Les produits du tabac inhalés sont de puissants cancérogènes

incriminés dans le développement de cancers dans 17localisations différentes : cancer

du poumon et de la sphère ORL en premier lieu, mais également cancers des voies

urinaires, du rein, du col de l’utérus, de l’ovaire, du côlon, du rectum et de l’estomac,

certaines hémopathies et même le cancer du sein.

Les auteurs déclarent

ne pas avoir de liens d’intérêts.

Nombre

d’exemplaires

Total en

euros

L'annonce de la maladie : une parole qui engage (29 €)

Relation médecin-malade : enjeux, pièges et opportunités (29 €)

Frais de port 3,80 €

soit un total de €

Je souhaite recevoir

Frais de port

soit un total de

BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

MODE DE PAIEMENT

Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules

Dr, M., Mme, Mlle ............................................................................................................................................ Prénom ..............................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .......................................................... Ville .............................................................................................................................. Pays ..........................................................................................................

Tél. ............................................................................. Fax ............................................................................ E-mail ...........................................................................................................................................................

Carte bancaire VISA, EUROCARD/MASTERCARD

N°

I I I I I I I I I I I I I I I I I

Date d’expiration

I I I I I N° C V V I I I I

Date : Signature :

Chèque à l’ordre de "EDIMARK"

Virement bancaire à réception de facture (réservé aux collectivités)

EDIMARK SAS - Éditions - 2, rue Sainte-Marie - 92418 Courbevoie Cedex

Tél. : 01 46 67 62 87 - Fax : 01 46 67 63 09 - E-mail : [email protected]

Un justificatif validant votre DPC sera joint à la facture

Nos éditions vous proposent :

(Trois derniers chiffres au dos de votre carte bancaire)

(obligatoire)

EUROCARD/MASTERCARD

I I I I I I I I I I I I I I I

I I

I

EUROCARD/MASTERCARD

I I I I I I I I I I I I I I I

I

Acheter

et régler

en ligne

NOS OUVRAGES

Bulletin à découper et à renvoyer complété et accompagné du règlement à :

EDIMARK SAS – Éditions – 2, rue Sainte-Marie – 92418 Courbevoie Cedex

DIFF/ABO/EDI

ONCO-PNEUMOLOGIE Renforcer la prévention dutabagisme dans les soins encancérologie

1. Hanna N, Mulshine J, Wollins DS et al. Tobacco cessa-

tion and control a decade later: American society of

clinical oncology policy statement update. J Clin Oncol

2013;31(25):3147-57.

2. Institut national du cancer. Identifier et prévenir les risques

de second cancer primitif chez l’adulte. 2013.

http://www.e-cancer.fr/publications/62-prevention/740

3. Travis LB, Gospodarowicz M, Curtis RE et al. Lung

cancer following chemotherapy and radiotherapy

for Hodgkin’s disease. J Natl Cancer Inst 2002;94(3):

182-92.

4. Prochazka M, Hall P, Gagliardi G et al. Ionizing radiation

and tobacco use increases the risk of a subsequent lung

carcinoma in women with breast cancer: case-only design.

J Clin Oncol 2005;23(30):7467-74.

5. Richardson GE, Tucker MA, Venzon DJ et al. Smoking

cessation after successful treatment of small-cell lung

cancer is associated with fewer smoking-related second

primary cancers. Ann Intern Med 1993;119(5):383-90.

6. Do KA, Johnson MM, Lee JJ et al. Longitudinal study

of smoking patterns in relation to the development of

smoking-related secondary primary tumors in patients

with upper aerodigestive tract malignancies. Cancer 2004;

101(12):2837-42.

7. Parsons A, Daley A, Begh R, Aveyard P. Influence of

smoking cessation after diagnosis of early stage lung cancer

on prognosis: systematic review of observational studies

with meta-analysis. BMJ 2010;340:b5569.

8. McCulloch TM, Jensen NF, Girod DA et al. Risk factors

for pulmonary complications in the postoperative

head and neck surgery patient. Head Neck 1997;19(5):

372-7.

9. Fujisawa T, Iizasa T, Saitoh Y et al. Smoking before surgery

predicts poor long-term survival in patients with stage I

non-small-cell lung carcinomas. J Clin Oncol 1999;17(7):

2086-91.

10. Rugg T, Saunders MI, Dische S. Smoking and mucosal

reactions to radiotherapy. Br J Radiol 1990;63(751):554-6.

11. American Society of Clinical Oncology. Tobacco cessa-

tion guide for oncology providers. 2012. http://www.asco.

org/sites/default/files/tobacco_cessation_guide.pdf

12. Demark-Wahnefried W, Aziz NM, Rowland JH, Pinto

BM. Riding the crest of the teachable moment: promoting

long-term health after the diagnosis of cancer. J Clin Oncol

2005;23(24):5814-30.

13. Jones LW, Courneya KS, Fairey AS, Mackey JR. Effects of

an oncologist’s recommendation to exercise on self-reported

exercise behavior in newly diagnosed breast cancer survivors:

a single-blind, randomized controlled trial. Ann Behav Med

2004;28(2):105-13.

14. Gritz ER, Vidrine DJ, Fingeret MC. Smoking cessation:

a critical component of medical management in chronic

disease populations. Am J Prev Med 2007;33(Suppl 6):

S414-22.

15. Haute Autorité de santé. Arrêt de la consommation de

tabac : du dépistage individuel au maintien de l’abstinence

en premier recours. 2013.

16. Fiore MC, Jaén CR, Baker TB et al. Treating tobacco use

and dependence : 2008 update. U.S. Public Health Service

Clinical Practice Guideline executive summary. Respir Care

2008;53(9):1217-22.

17. Organisation mondiale de la santé. Le rôle des profes-

sionnels de la santé dans la lutte antitabac. Genève, 2005.

http://www.who.int/tobacco/resources/publications/

wntd/2005/layoutfinalf.pdf

18. Guignard R, Beck F, Richard JB, Peretti-Watel P. Le taba-

gisme en France : analyse de l’enquête Baromètre santé

2010. Saint-Denis: Inpes, coll. Baromètre santé, 2013.

19. Joseran L, King G, Guilbert P et al. Smoking by French

practitioners : behaviour, attitudes and practice. Eur J Public

Health 2005;15(1):33-8.

Références bibliographiques

1

/

5

100%